Branchenmeldungen 25.11.2020

Biokeramische Sealer hinterfragen komplexe Obturationsmethoden

Der Dentalmarkt bietet dem Zahnarzt eine große Bandbreite an Materialien für die Füllung des Wurzelkanals an. Eine große Frage ist dabei stets die Dimensionsstabilität. Viele Zahnärzte adressieren das Thema mit technik- und zeitintensiven Obturationsmethoden. Doch inzwischen gibt es einen klaren Trend durch biokeramische Sealer, die diesen Aufwand auf den Prüfstand stellen und der einfacheren Einstift-Technik Aufwind geben.

Grundsätzlich haben Wurzelkanalsealer die Aufgabe, die Hohlräume zwischen Wurzelkanalwand und Wurzelfüllung ideal aufzufüllen. Dies sind natürliche sowie durch die Wurzelkanalbehandlung künstlich geschaffene Hohlräume, in denen sich Bakterien befinden. Im Idealfall sollte ein Wurzelkanalsealer also langfristig abdichten, bakterizid wirken, möglichst biokompatibel und für den klinischen Einsatz röntgensichtbar sowie gut verarbeitbar sein. Diese Eigenschaften versucht die Forschung seit Jahrzehnten in einem Material zu vereinen. Trotz zahlreicher Entwicklungsschritte blieben selbst bei den als Goldstandard etablierten Epoxidharz-basierten Sealern ein Hauptproblem bestehen: die fehlende Dimensionsstabilität.

Kompensation durch aufwendige Techniken

Eine Abbindereaktion ist – wie im Fall der Epoxidharze – mit einem Schrumpfprozess des Materials verbunden, was kontraproduktiv zu dem ist, was wir uns eigentlich wünschen. Das Schrumpfen ermöglicht es Bakterien, den Wurzelkanal neu besiedeln zu können. Um diesen Nachteil auszugleichen, bedient man sich heute häufig zweier spezieller Wurzelfülltechniken: der lateralen Kondensation und der warm-vertikalen Obturation. Diese sind jedoch sehr technik- und zeitintensiv. Bleibt die leichter umsetzbare Einstift-Technik. Wird dabei der bisherige Goldstandard, ein Epoxidharz-basierten Sealer eingesetzt, ist die Dimensionsstabilität der Wurzelkanalfüllung jedoch in Frage gestellt.

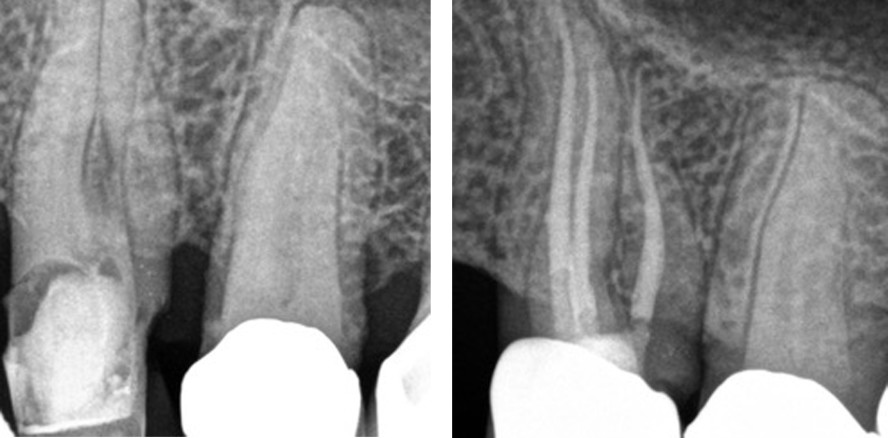

Abbildungen von rechts nach links: a) Patientenfall: Ausgangsröntgenbild; b) Masterpointaufnahme; c) Abschlussröntgenbild; d) Röntgennachkontrolle nach 6 Monaten. © Dr. Christofzik

Obturation auf dem Prüfstand

Biokeramische Sealer finden in der Medizin bereits seit den 60er Jahren Verwendung, z.B. bei der Fixierung von Gelenk- oder Cochlea-Ersatz. Sie bestehen aus Kalziumsilikat, Zirkoniumoxid, Kalziumphosphat und Füllstoffen. Anders als bei Epoxidharz-basierten Sealern ist bei biokeramischen Sealern der Abbindeprozess mit der Aufnahme von Wasser, also mit einer geringen Expansion verbunden. Dies führt zu einer sehr guten Versiegelung zwischen Dentin und Guttapercha. Biokeramische Sealer gewährleisten also einen positiven Effekt in der Abbindereaktion. Sie erzielen für einen bakteriendichten Verschluss vergleichbare Ergebnisse wie bei Anwendung der viel komplexeren warm-vertikalen Obturation. Die Umsetzung einer sicheren Einstift-Technik bedeutet in der Praxis eine massive Erleichterung des Workflows. Der bakteriendichte Verschluss ist also nicht mehr allein mit aufwendigen Obturationsmethoden verbunden. Biokeramische Sealer bieten eine absolute „Massentauglichkeit“ für den Einsatz in jeder Praxis. Man bekommt mit ihnen ein wenig technik-sensitives Produkt an die Hand, das Behandlungsergebnisse bietet, die bisher nur mit der lateralen Kondensation und der warm-vertikalen Obturation erreicht werden konnten.

CeraSeal (Komet Dental) erzielt einen lückenlosen Haftverbund zwischen Dentin und Guttapercha. Das Produkt ist im Onlinestore von Komet Dental erhältlich. © Komet Dental

Quelle: Komet Dental

Foto Teaserbild: Dr. Christofzik