Branchenmeldungen 24.04.2024

KI – Noch ein weiter Weg bis zum optimalen Einsatz

share

Künstliche Intelligenz (KI) ist in der (Zahn-)Medizin angekommen. Daher ist es unabdingbar, dass sich Zahnärzte mit ihren Anwendungen auseinandersetzen, um Limitationen und Risiken zu verstehen und Vorteile auszuschöpfen.

KI braucht Kompetenz

KI in der zahnärztlichen Praxis braucht die Kompetenz der Anwender. Damit die Verantwortung für Diagnostik und Therapie weiterhin in zahnärztlicher Hand liegt, wird eine gewisse Allgemeinbildung zum Thema KI vorausgesetzt. Auch in der Praxis ist ein Austausch mit Programmentwicklern oder -betreibern über Vorstellungen und Möglichkeiten eines KI-Systems erst möglich, wenn ein Bewusstsein für die Anwendung dieser Systeme innerhalb der Zahnärzteschaft besteht. KI bietet Möglichkeiten und Risiken, die Zahnärzten bekannt sein sollten, um auch weiterhin selbstbewusst an der Diskussion über die zukünftige (zahn-)medizinische Versorgung teilnehmen zu können.

Um KI flächendeckend in der Gesundheitsversorgung einzuführen, müssen zukünftige Zahnmediziner im Rahmen ihres Studiums geschult und schon jetzt Weiterbildungsmöglichkeiten zu diesem Thema angeboten werden.

Besonders in Bereichen, in denen immense Datenmengen generiert werden, kommen KI-basierte Technologien zunehmend zur Anwendung. Die sogenannte „Computer Vision“ (dt.: Computersehen) hat sich dabei besonders hervorgetan. Mithilfe dieser können z. B. in der Dermatologie auf Fotos abgebildete Hautveränderungen analysiert und vergleichbar gemacht werden. In der zahnärztlichen Radiologie etablierten sich bisher sogenannte „Convolutional Neural Networks“ (dt.: faltende neuronale Netzwerke), welche ebenfalls zum Bereich des maschinellen Lernens gehören. Mittels dieser künstlichen neuronalen Netzwerke können neben der Detektion von Karies und Parodontopahien auf Einzelbildaufnahmen oder OPGs auch Kephalometrien anhand von FRS-Aufnahmen mit einem Mausklick erstellt werden.

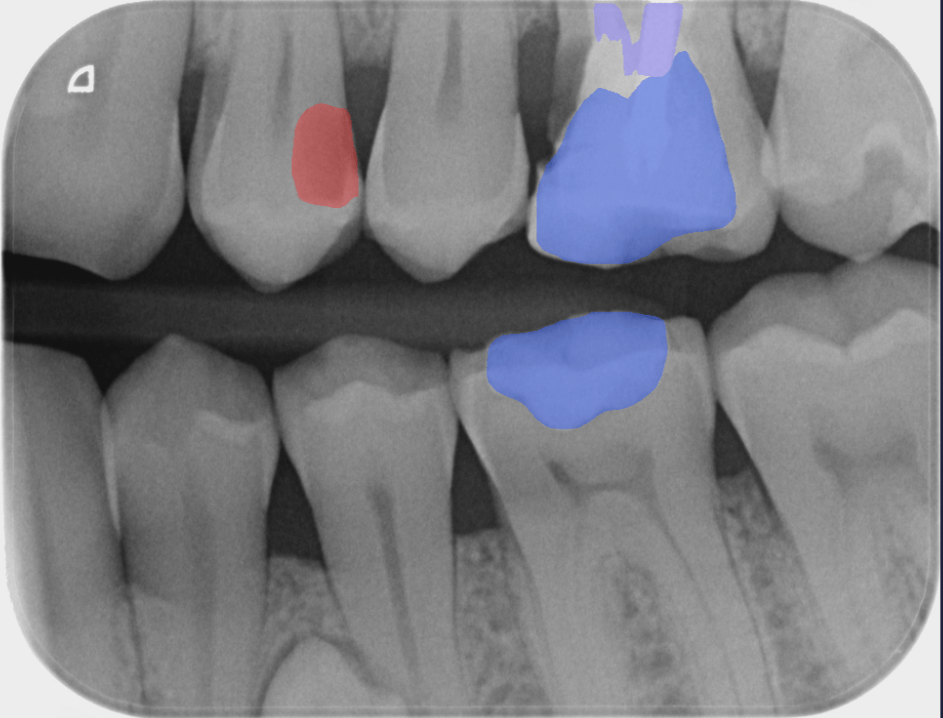

Abb. 1: Eine Bissflügelaufnahme nach Analyse durch ein KI-gestütztes Programm, welches Karies (rot), Füllungen (blau) und Wurzelfüllungen (lila) durch eine Maske farblich markiert. © Charité – Universitätsmedizin Berlin (CC 3) Abt. Radiologie; das verwendete KI-Programm ist Eigentum der Abteilung für Orale Diagnostik, Digitale Zahnheilkunde und Versorgungsforschung (Leitung: Prof. Dr. Falk Schwendicke)

KI als effektive Unterstützung

Schon heute kann durch zuverlässige KI-gestützte Routinediagnostiken, von Röntgenbildern bis hin zur Mundschleimhaut, Dokumentationszeit gespart werden, womit der Fokus auf die Patientenversorgung, weg von der Bürokratie, gelenkt wird.1 Eine Entwicklung, die spätestens seit der COVID-19-Pandemie von allen Gesundheitsversorgern lautstark gefordert wird.2 Dabei ist jedoch zu betonen, dass eine KI, (Zahn-)Mediziner bei Diagnosen und Therapieentscheidungen lediglich unterstützen soll. Die Verantwortung für das ärztliche Handeln, eine adäquate Kommunikation von Befunden und die Aufklärung der Patienten bleibt weiterhin in Medizinerhand.3

Digitaler Patientenzwilling

Künftig soll durch die KI-gestützte Integration aller (zahn-)medizinischen Vorerkrankungen, soziodemografischen Faktoren, klinischen, bildgebenden etc. Daten ein sogenannter „digitaler Patientenzwilling“ geschaffen werden, der eine umfassende und patientenzentrierte Therapie ermöglicht.1 Unter Einsatz von KI-gestützten Simulationen sollen dann anhand dieser Zwillinge individuelle Vorhersagen zu Krankheits- und Therapierisiken4 möglich sein. Zweifelsfrei würde sich damit eine neue Dimension der Gesundheitsversorgung eröffnen.

Entlastung der Gesundheitssysteme

Weiterhin sollen Gesundheitssysteme insgesamt finanziell entlastet werden, indem durch ein kontinuierliches KI-basiertes Monitoring und die Vorhersage von (Folge-)Erkrankungen die Zahl chronisch kranker Patienten abnimmt. Ebenso wird erwartet, dass medizinische Unterversorgungen, wie wir sie vor allem in ländlichen Räumen Deutschlands mit großer Sorge beobachten, abgepuffert werden.5 Man denke dabei an mögliche KI-unterstützte tele(zahn-)medizinische Konsultationen und Ähnliches. Viele dieser Visionen sind noch Zukunftsmusik und müssen zunächst mehrere Hürden überwinden. In Deutschland rechnet man jetzt schon mit Limitationen durch ein mangelndes Know-how in KI, einen Fachkräftemangel, Datenschutzrichtlinien und eine digitale Unterversorgung.6

Abb. 2: Eine herkömmliche intraorale Bissflügelaufnahme. © Charité – Universitätsmedizin Berlin (CC 3) Abt. Radiologie; das verwendete KI-Programm ist Eigentum der Abteilung für Orale Diagnostik, Digitale Zahnheilkunde und Versorgungsforschung (Leitung: Prof. Dr. Falk Schwendicke)

Schutz sensibler Daten

Trotz aller Vorteile bleiben dennoch Risiken bei der Anwendung von KI. Gerade Patienten stehen einer KI-Implementierung im Gesundheitssystem zum Teil skeptisch gegenüber und befürchten einen Missbrauch ihrer personenbezogenen Daten.7Der Schutz des Individuums „Patient“ und dessen Rechte ist ein zentraler Bestandteil unseres (zahn-)medizinischen Berufsethos. Die WHO und ihre Fokusgruppe „ITU-WHO Focus Group on Artificial Intelligence for Health“ haben sich daher für eine klare Regulierung von KI in der Medizin zum Schutz von Patienten und deren sensibler Daten ausgesprochen.8 Auch die EU hat sich mit ihrem „Artificial Intelligence Pact“, welcher in diesem Jahr in Kraft treten soll, klar zu einer Regulierung von KI zugunsten der Grundrechte ihrer Bürger positioniert.9

Schon jetzt werden in der KI-Forschung Mechanismen zum Schutz von Gesundheitsdaten entwickelt. Eine davon ist das sogenannte „Federated Learning“ (dt.: föderiertes Lernen). Wie der Name impliziert, werden die Patientendaten nicht mehr zentral gesammelt und für das Training der KI in einem „großen Topf“ zur Verfügung gestellt. Vielmehr verbleiben die Daten vor Ort und das KI-System teilt lediglich das Update aus dem lokalen Lernprozess mit den zentralen und anderen lokalen Systemen. Somit „lernt“ die KI ohne eine Weiterleitung sensibler Patientendaten an Dritte. Diese Art der KI-Entwicklung kann besonders für internationale Forschungskooperationen genutzt werden.

Jedoch sind digitale Daten im Gesundheitssystem, wie in jedem zivilen Sektor, nur begrenzt vor Cyberattacken geschützt.10 Auch in der Praxis scheinbar sicher hinterlegte digitale Patientendaten können entschlüsselt und an Dritte verkauft oder anderweitig missbraucht werden. Durch den Einsatz von Malware ist es außerdem möglich, Rohdaten (z. B. Röntgenaufnahmen) durch ein Herauslöschen oder Hinzufügen von Pathologien so zu verändern, dass Therapieentscheidungen maßgeblich beeinflusst werden.11 Ein ausreichender Schutz sensibler Daten ist daher die erste Voraussetzung, um das Vertrauen in die Digitalisierung des Gesundheitssystems zu stärken.

Fazit

Eine patientenzentrierte und individualisierte Versorgung ist zweifellos die Zukunft der (Zahn-)Medizin. Wer also demnächst in eine KI für die eigene Praxis investieren will, sollte sich zunächst gut überlegen an welcher Stelle dies aus diagnostischer und finanzieller Sicht sinnvoll erscheint. Zurzeit sind die Schulungsangebote zu diesem Thema noch rar und die Kompetenzen der Fachkräfte noch nicht ausreichend, um alle Fachgebiete von der KI profitieren zu lassen. Damit dieses Ziel erreicht wird, muss zunächst eine vollständige Digitalisierung des Gesundheitssystems vorausgehen. Schon jetzt ist sicher, dass die Themen Digitalisierung und KI einen festen Platz im universitären Curriculum einnehmen werden.

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis erschienen.