Praxismanagement 28.02.2011

Eine Frage des Stils

share

Welcher Führungsstil verspricht im Labor den größtmöglichen Erfolg? Gibt es ein Patentrezept? Welche Faktoren haben hier entscheidenden Einfluss? Der Autor liefert anhand eines Beispieles Antworten auf diese Fragen und klärt über wichtige Zusammenhänge auf.

Bernd S. ist ein gestandener Zahntechnikermeister und genießt fachlich einen guten Ruf. Aber als Unternehmer leidet er darunter, dass seine Mitarbeiter sich nicht genügend engagieren und entsprechend mittelmäßige Leistungen bringen. Viel Arbeit bleibt an ihm hängen. Der gestresste Laborinhaber strebt künftig eine erheblich effektivere Einstellung an. Also reift in ihm die Vor-stellung, mehr Aufgaben an seine Mit-arbeiter zu delegieren. Aber wie? Seine beiden Techniker haben fachlich andere Schwerpunkte. Der eine macht diesen Job seit über zehn Jahren, der andere nicht einmal zehn Monate. Menschlich sind beide ebenfalls sehr verschieden. Also greift Bernd S. zum Telefon und ruft einen langjährigen Freund an, der das familieneigene Labor in einer an-deren Stadt leitet. Sein Freund rät ihm, seinen Führungsstil anzupassen. Wenn z.B. ein Termin eingehalten werden muss, dann solle er sich durchsetzen. Wenn die Aufgabe Gestaltungsspielräume lässt, dann solle er seine Techniker an der Entscheidung beteiligen oder sie ganz ihnen überlassen.

Den Rat seines Freundes kann Bernd S. jedoch nur zum Teil befolgen. Er kann sich sehr gut vorstellen, dass er sich mit seinem Personal zusammensetzt und über Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Aber er ist nicht der Typ, der auf den Tisch haut und Mehrarbeit anordnet, um einen Termin zu halten. Lieber macht Bernd S. die Arbeit selbst bis tief in die Nacht fertig.

Führen aus der Sicht der Lehre – Eine Grundlage

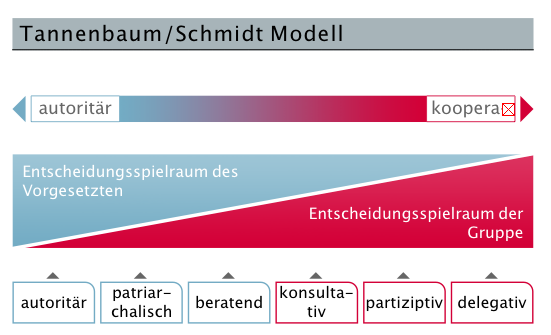

Also besorgt sich der Zahntechniker weitere Informationen über Führungsstile. Die Lektüre führt ihn zu einem eindimensionalen Modell, das grundsätzlich zwischen autoritärem und kooperativem Führungsstil unterscheidet. Das zeigt die meisten Parallelen zu dem Rat seines Freundes. Zwischen diesen beiden Eckpunkten differenzieren die Autoren dieses Modells (Tannenbaum/ Schmidt) zwischen sechs Führungsstilen (Abb.1). Der Entscheidungsspielraum des Vorgesetzten nimmt in der Dimension nach rechts immer mehr ab. Der einzelne Mitarbeiter oder die Gruppe erhalten mehr und mehr Entscheidungsspielraum.

Der Prozess der Lösungsfindung ändert sich von der Entscheidungsfindung und Durchsetzung durch die Führungskraft hin zur Entscheidung der Gruppe (des einzelnen Mitarbeiters) und rein koordinativem Verhalten des Vorgesetzten. Bernd S. resümiert, dass es eine große Bandbreite an möglichen Führungsstilen gibt. Von der bloßen Entscheidung und Anordnung des Vorgesetzten (autoritär) über die Möglichkeit, die Überzeugung der Mitarbeiter von der Richtigkeit und Notwendigkeit der Entscheidung einzubauen (patriarchalisch), sind auch Fragen zur Entscheidung, um durch deren Beantwortung Akzeptanz zu erreichen (beratend), möglich. Informiert Bernd S. seine Mit-arbeiter über seine beabsichtigten Entscheidungen und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Ansichten und Einschätzungen zu äußern, dann ist sein Führungsstil konsultativ. Entwickeln seine Mitarbeiter Vorschläge, die gemeinsam gefunden und akzeptiert werden, dann ist sein Führungsstil partizipativ. Allen Führungsstilen ist gemein, dass der Vorgesetzte letztlich die Entscheidung trifft. Beim delegativen Führungsstil entscheidet die Gruppe (der einzelne Mitarbeiter), nachdem der Vorgesetzte zuvor das Problem aufgezeigt und die Grenzen des Entscheidungsspielraums festgelegt hat.

Jeder Mensch ist anders – Flexibles Führungsverhalten

Am nächsten Morgen beschließt Bernd S. seinen nicht näher zu definierenden Führungsstil der Vergangenheit über Bord zu werfen und sich nicht länger selbst um die liegen gebliebene Arbeit zu kümmern. Entsprechend des Rates seines Freundes kümmert er sich zuerst um eine Terminarbeit, die kurzfristig zum Kunden ausgeliefert werden muss. Beide Techniker haben ihren Teil zu dieser Arbeit noch zu leisten. Bernd S. nimmt sich seine Mitarbeiter zur Seite und legt im Detail fest, wer was wann beizusteuern hat. Er hat sich für den autoritären Führungsstil entschieden, um der Dringlichkeit der Fertigstellung der Arbeit Rechnung zu tragen.

Während der junge Techniker sich an die Arbeit macht, um die Anweisungen seines Chefs zu befolgen, kommt der erfahrene Techniker mit dieser Anordnung nicht zurecht. Er ist es gewohnt, dass man ihm auch bei zeitkritischen Arbeiten einen Spielraum lässt. Schließlich mache er diese Aufgabe ja bereits seit über zehn Jahren und kenne die Vorgänge und Prozesse genau. Bernd S. hat einige Mühe, um seinen erfahrenen Techniker wieder zu beruhigen und mit ihm die Vorgehensweise erneut abzustimmen. Diesmal lässt er Vorschläge machen und unterstützt mit seinem Wissen und Können. Sie einigen sich auf eine Vorgehensweise, die auf einem anderen Weg zum gleichen Ziel führt. Der Führungsstil, den Bernd S. nun (unbewusst?) anwendet, ist partizipativ.

Am Abend hält Bernd S. die Erkenntnisse des Tages für sich fest. Der Führungsstil ist also das Verhalten, mit dem man versucht, die Leistungen anderer zu beeinflussen. EIN Führungsstil hat am Beispiel der Terminarbeit allerdings nur in Teilen den gewünschten Leistungseffekt erzielt. Der junge Techniker hat die Aufgaben, die Bernd S. ihm aufgetragen hat, ausgeführt. Er war sogar dankbar, dass sein Chef ihm den Weg zum Ziel so detailliert vorgegeben hat, und hat daraus viel für sich selbst ableiten können. Der erfahrene Techniker hat erst nach dem Einlenken von Bernd S. seine Motivation, die Arbeit zeitgerecht zu beenden, gefunden. Bernd S. stellt daher fest, dass er seinen Führungsstil auf die Person abstimmen muss, mit der er zusammenarbeitet.

In diesem Zusammenhang erinnert er sich an eine Situation vor einigen Tagen, die den partizipativen Führungsstil bei seinem erfahrenen Techniker auf eine harte Probe gestellt hat. Bernd S. hatte einen privaten Termin, der nicht aufzuschieben war. Zur gleichen Zeit bat ihn der größte Kunde des Labors um ein Feedbackgespräch bezüglich der Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Also wollte Bernd S. den erfahrenen Techniker zum Kunden schicken, um mit ihm über mögliches Verbesserungspotenzial zu sprechen und natürlich die Position des Labors nach außen zu vertreten.

Sein Können zieht der erfahrene Techniker aus seinen fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Hier hat er sich im Laufe der Zeit hohe Kompetenz erworben. Den Umgang mit Kunden ist er nicht gewohnt. Eine solche Situation macht ihn nervös, einem argumentativen Austausch mit dem Kunden über die zukünftige Zusammenarbeit ist er nicht gewachsen. Intuitiv hatte sich Bernd S. für eine Mischung aus patriarchalischem und beratendem Führungsstil entschieden. Er hat die Mehrwerte für das neue Jahr herausgearbeitet und dem erfahrenen Techniker an die Hand gegeben, Antworten auf mögliche Fragen mit ihm besprochen und Fragen für ihn entwickelt, die vom Kunden zu beantworten waren. Verständnisfragen seines zweiten Mannes hat er beantwortet und für die Positionierung des Labors im neuen Jahr bei ihm geworben. Dadurch wurde das Gespräch mit dem Kunden und dem erfahrenen Techniker ein Erfolg. Bernd S. leitet aus diesem Beispiel ab, dass er seinen Führungsstil nicht nur auf Personen, sondern auch auf Situationen abstimmen muss.

Einen idealen Führungsstil gibt es nicht – Ein Überblick über die Möglichkeiten

In der Folge arbeitet Bernd S. die Informationen über das Thema Führungs-stile weiter auf. Ihm fällt auf, dass in der Literatur z.B. das eindimensionale Modell von Tannenbaum/Schmidt um

wesentliche Begleitumstände für den Führungserfolg ergänzt wird. Er weiß bereits, dass die Situation bzw. das Umfeld, in dem sich Vorgesetzte und Mitarbeiter bewegen, einen Einfluss haben. Ebenso werden die Beziehung in einer Arbeitsgruppe, vor allem zwischen Chef und Untergebenen, und die Persönlichkeit des Vorgesetzten genannt. Daraus schlussfolgert Bernd S., dass er sein gewähltes Modell erweitern muss.

Bernd S. überlegt, wie er seinen Führungsstil gegenüber seinem erfahrenen Techniker variiert hat (und noch werden wird). Er entdeckt, dass er im Fall des Kundentermins viel selbst entschied und anordnete, also viel Autorität an den Tag legen musste. Im Fall der Terminarbeit hingegen war durch das eigenständige Arbeiten von seinem zweiten Mann fast kein Eingreifen notwendig.

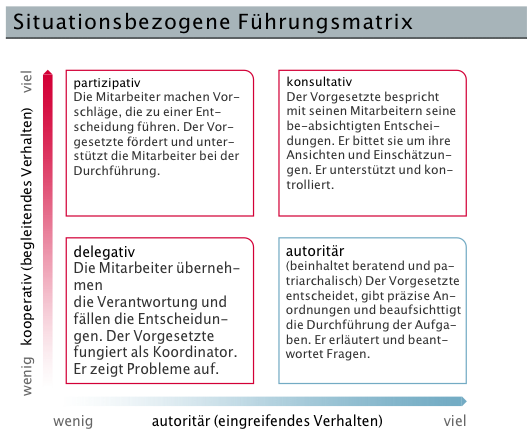

Bernd S. stellt diese Abhängigkeit in einem zweidimensionalen Modell dar (Abb. 2). Dazu nutzt er die Grundlagen aus dem Tannenbaum/Schmidt Modell und bildet das eingreifende Verhalten (Autorität) in Abhängigkeit vom begleitenden Verhalten der Führungskraft (Kooperation) ab. Zur Vereinfachung fasst er den autoritären, den patriarchalischen und den beratenden Führungsstil in einer Gruppe unter der Bezeichnung „autoritär“ zusammen und trägt sie in das Koordinatensystem ein.

Wenn die Situation es notwendig macht, dass Bernd S. viel eingreifen muss und wenig begleitendes Verhalten gebraucht wird, dann ist der Führungsstil der Wahl autoritär. Das hat bei dem jungen Techniker von Bernd S. im Fall der Termin-

arbeit ja bestens funktioniert.

Viel eingreifendes Verhalten, aber auch viel begleitendes Verhalten kennzeichnen den konsultativen Führungsstil. Das heißt, dass Bernd S. klar sagt, was zu tun ist, wie es zu tun ist und wann es zu tun ist. Auch die fortdauernde Kontrolle der Arbeitsfortschritte ist Teil dieses Führungsstils. Ebenso bedeutet es, dass Bernd S. zuhört, seine Mitarbeiter in ihren Bemühungen unterstützt und ermutigt und sie an den Entscheidungsprozessen teilhaben lässt. Bernd S. überlegt und stellt fest, dass er seinen jun-gen Techniker, wenn er ein wenig mehr Erfahrung (Kompetenz) gesammelt hat, mit dem konsultativen Führungsstil führen kann.

Beim partizipativen Führungsstil wird die Rolle von Bernd S. in der Entscheidungsfindung kleiner. Er nutzt die Potenziale seiner Mitarbeiter und überträgt ihnen mehr Verantwortung. Sein begleitendes Verhalten unterstützt und fördert die Problemlösungskompetenzen seiner Mitarbeiter. Sein eingreifendes Verhalten beschränkt sich auf die Beschreibung des Problems und die für ihn wichtigen Rahmenbedingungen, die er auf keinen Fall außer Acht lassen darf (z.B. einen Termin).

Der delegative Führungsstil ist die Umkehr des autoritären Stils. Hier übernimmt der Mitarbeiter die Verantwortung für die zu fällenden Entscheidungen und die zu lösenden Probleme. Der Vorgesetzte wird über das Ergebnis in Kenntnis gesetzt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Chef die Entscheidungskompetenz bewusst an eine bestimmte Person oder für eine bestimmte Aufgabe delegiert. Wenn Bernd S. also die Abläufe und Menschen in seinem Labor sehr gut kennt, er seine Arbeitsweise entsprechend hinterlegt hat, dann kann (wird) er anfangen, an seinen erfahrenen Techniker handwerkliche Aufgaben zu delegieren. Im Fall eines Kundenbesuchs seines zweiten Manns wird er seinen Führungsstil sicherlich in Richtung konsultativ ändern.

Lernen Sie Ihre Mitarbeiter kennen – Führungsstil und Leistungsentwicklung

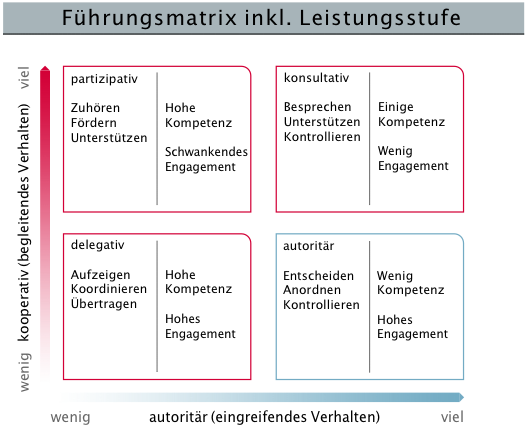

In den kommenden Tagen stellt sich Bernd S. auf die Flexibilisierung seiner Führungsstile ein. Situationsbezogenes Führen fängt an ihm Spaß zu machen und auch seine Mitarbeiter erkennen den positiven Wandel. Der junge Laborinhaber fängt an, seine Mitarbeiter kennenzulernen, ihre Bedürfnisse zu studieren und ihre Leistungsfähigkeit einzuordnen. Neben der Kompetenz, also den Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, erkennt er auch deren Engagement als wesentliches Kriterium für Leistung. Engagement wiederum ist eine Kombination aus Motivation und Selbstvertrauen.

Am Beispiel seiner beiden Techniker ist Bernd S. Folgendes aufgefallen. Sein junger Techniker besitzt naturgemäß (er ist ja erst seit Kurzem in dieser Funktion) keine hohe fachliche Kompetenz. Dafür ist er begeistert von seiner Aufgabe, lernwillig und zeigt Ansätze, dass er einmal ein hervorragender Techniker in seinem Fachgebiet werden wird. Sein Engagement ist entsprechend groß. In den letzten Tagen hat Bernd S. dennoch den autoritären Führungsstil bei ihm angewendet (das Beispiel der erfolgreichen Terminarbeit hat ihn dazu veranlasst).

Erstaunlicherweise lässt sich der junge Techniker trotz des eingreifenden Verhaltens und den damit einhergehenden klaren Anweisungen seines Chefs nicht irritieren. Seine Motivation ist gleichbleibend hoch, ebenso sein Selbstvertrauen. Offensichtlich scheint hier ein Zusammenhang zu bestehen.

Bernd S. überprüft die Verbindung am Beispiel der Leistungsfähigkeit seines erfahrenen Technikers. Im alltäglichen Geschäft wendet er bei ihm den partizipativen Führungsstil an. Der Kundenbesuch gehörte nicht zu den gewöhnlichen Aufgaben seines zweiten Mannes, insofern hatte Bernd S. hier auf einen anderen Führungsstil zurückgegriffen. Der erfahrene Techniker hat eine hohe fachliche Kompetenz, sein Engagement ist allerdings uneindeutig. Er gehört zu den Menschen im Labor, die überpünktlich den Dienst beenden und stark auf ihre Freizeit pochen. So manche Arbeit hat Bernd S. selbst fertigstellen müssen, weil sein erfahrener Techniker pünktlich das Labor verlassen hat. Es gibt aber auch Tage, da übernimmt der erfahrene Techniker beispielsweise ungefragt die Anleitung des jungen Technikers und überzeugt so durch seine handwerklichen und pädagogischen Fähigkeiten. Insgesamt bewertet Bernd S. das Engagement als schwankend.

Am Abend bringt Bernd S. seine Gedanken zu Papier. Dabei ordnet er den vier Führungsstilen jeweils eine Leistungseinschätzung zu (Abb. 3). Entsprechend seiner Erfahrungen ergänzt er die Führungsmatrix um die Leistungsstufen für den delegativen und den konsultativen Führungsstil. Der delegierende Führungsstil ist der Richtige für Menschen, die sowohl kompetent als auch engagiert sind. Diese Mitarbeiter sind fähig und willens, ihre Arbeit selbstständig und

ohne (viel) Überwachung oder Unterstützung zu bearbeiten. Der konsultative Führungsstil ist der Richtige für Menschen, die zwar einige Kompetenz haben, aber zu wenig engagiert sind. Sie brauchen Lenkung und Kontrolle, weil sie immer noch relativ unerfahren sind. Außerdem brauchen sie Unterstützung und Lob, um Selbstvertrauen aufzubauen. Sie müssen an Entscheidungen beteiligt werden, um ihr Engagement zu fördern.

Am Ende des langen Tages ist Bernd S. sichtlich stolz auf das von ihm geschaffene Werk. Zur Verifikation des Geschaffenen will er morgen mit seinem Freund telefonieren.

Wie Sie ein situationsbezogener Chef werden – Ergänzungen

Am nächsten Morgen ruft er gleich seinen Freund, den Laborleiter, an und stellt ihm das Ergebnis vor. Der ist ganz begeistert von der Klarheit und Einfachheit des Konzepts und verspricht, auch seinen Führungsstil nach diesem Modell zu hinterfragen. Während des Gesprächs fällt dem Freund noch Folgendes auf: Was passiert in den Gesprächen innerhalb der Belegschaft, wenn der eine Mitarbeiter vom Chef scheinbar alle Freiheiten bekommt (delegativer Führungsstil) und ein anderer Mitar-beiter an der kurzen Leine gehalten wird (autoritärer Führungsstil)? Das kann nach Ansicht des Freundes zu Unmut und Demotivation führen.

Hier findet Bernd S. einen sehr pragmatischen Ansatz. Durch gute Leistungen, durch das Sammeln von Erfahrungen, durch die Übernahme von (mehr) Verantwortung hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, mehr Kompetenz zu erwerben und höheres Engagement zu zeigen. Entsprechend der Führungsmatrix ändert sich somit der Führungsstil, mit dem der Mitarbeiter geführt wird. Aus der kurzen Leine kann so eine lange Leine werden. Somit hat es der Mitarbeiter selbst in der Hand, wie er geführt wird.

Natürlich gehören klare und erfüllbare Ziele zu den Voraussetzungen. Der junge Techniker wird im Vergleich zu dem erfahrenen Techniker andere (einfachere) Ziele bekommen. Durch gezielten Einsatz von Feedback (Lob und Kritik) wird Bernd S. es ihm ermöglichen, seine Ziele zu erreichen und seine Leistungsstufe anzupassen. Der Übergang von einem Führungsstil zum anderen ist nicht möglich ohne Lob.

Und letztlich muss der Vorgesetzte mit jedem seiner Mitarbeiter eine verbindliche Vereinbarung treffen, welcher Führungsstil der für ihn angemessene ist. Damit wird es bei den Pausengesprächen zu keinen Missverständnissen kommen und Unmut und Demotivation sind kein Thema mehr.