Recht 26.03.2010

Der umworbene Zahnarzt

share

Das Ausloben und Gewähren von Prämien für den Bezug von Medizinprodukten kann eine produktbezogene und daher nach §§1 Abs. 1 Nr. 1, 7 HWG verbotene Werbung darstellen.

Das gilt unabhängig davon, ob die für die Gewährung der Prämien erforderlichen Prämienpunkte für genau benannte oder eine nicht näher eingegrenzte Vielzahl von Medizinprodukten angekündigt wird. Sogar Prämien, die für Bestellungen aus einem Gesamtsortiment ausgelobt werden, welches neben Medizin- auch andere Produkte umfasst, können unzulässig sein. Das ist – vereinfacht – der Leitsatz einer unlängst vom Bundesgerichtshof (BGH) verkündeten Entscheidung, mit der die Revision eines Medizinprodukteherstellers gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main zurückgewiesen worden ist.1

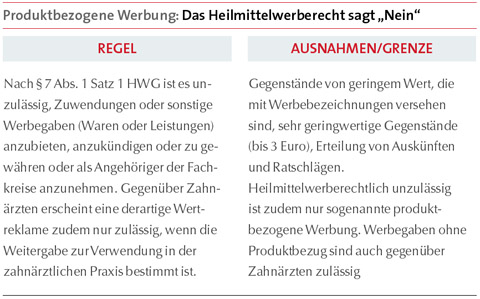

Die vor dem BGH unterlegene Beklagte konkurrierte mit der Klägerin, einem anderen Medizinprodukte herstellenden Unternehmen, auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Materialien für Zahnersatz. Die Beklagte versprach ihren Kunden Prämienpunkte unter anderem für den Bezug von Edelmetall- und Dentallegierungen, wobei die erworbenen Prämienpunkte in Sachprämien, Dienstleistungsprämien oder Gutscheinen eingelöst, nicht aber „ausbezahlt“ werden konnten. Diese in der Praxis häufige Form der Werbung hielt die Beklagte für zulässig. Sie gewähre die Prämien nicht für den Umsatz mit bestimmten, sondern lediglich einer Gattung von Produkten, lautete ihr Argument. Der Erwerb der Prämienpunkte sei an den Umsatz gekoppelt und stelle keine ohne Gegenleistung gewährte Werbegabe dar. Durch das Prämiensystem würden Therapieentscheidungen ihrer Kunden nicht unsachlich beeinflusst. Falsch, meinte demgegenüber das OLG Frankfurt am Main: Die Beklagte werbe mit ihrem umsatzabhängigen Prämiensystem nicht lediglich – was zulässig sei – in allgemeiner Form für ihr Unternehmen. Vielmehr stünde ihr Prämiensystem in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Produktabsatz. Entscheidend für die Frage einer unsachlichen Beeinflussung sei allein, dass die Prämie überhaupt an den Absatz eines Medizinprodukts gekoppelt sei, was § 7 Abs.1 Satz 1 HWG zu verhindern suche. Der BGH stimmte dieser Entscheidung im Ergebnis zu. Die beanstandete Werbung sei wettbewerbswidrig, denn das Prämiensystem sei auf den Absatz konkreter Medizinprodukte gerichtet. Es reiche dabei aus, dass die Gewährung von Prämien vom Erreichen bestimmter Umsätze mit Medizinprodukten abhängig gemacht werde, gleichviel ob die Prämien allein für den Umsatz mit Medizinprodukten oder für den Gesamtumsatz ausgelobt würden. Die gegenteilige Auffassung, wonach eine unzulässige produktbezogene Werbung nur bei Zuwendungen für einzelne oder abgegrenzte Teile des Sortiments vorliege, Zuwendungen auf sämtliche Produkte des Gesamtsortiments aber als zulässige unternehmensbezogene Werbung einzustufen seien, vernachlässige den Zweck des § 7 HWG. Dieser liege in der weitgehenden Eindämmung der Wertreklame im Heilmittelbereich, um der unentgeltlichen Zuwendungen inhärenten Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung von Therapieentscheidungen zu begegnen. Es sei daher nachvollziehbar, dass es das OLG Frankfurt am Main angesichts des nicht unerheblichen Werts der ausgelobten Sachprämien jedenfalls für möglich gehalten habe, dass sich die angesprochenen Fachkreise bei ihren Kaufentscheidungen durch die Aussicht auf Prämien beeinflussen lassen könnten. Es reiche insoweit bereits die Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung aus (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Immer mehr Arzneimittel- und Medizinproduktehersteller werben um den

Zahnarzt mit Prämiensystemen und Werbegaben. Doch die scheinbaren Wohltaten

können den Zahnarzt teuer zu stehen kommen.

Konsequenzen für die Nehmerseite

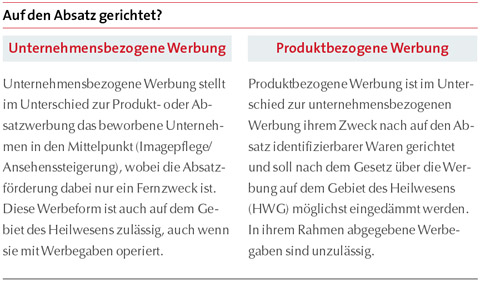

Heilmittelwerberechtlich unzulässige Koppelungsgeschäfte wie das hier vorgestellte sind auch für den Zahnarzt als Kunden nicht ohne Risiko.2 Handelt es sich bei einem Prämiensystem, was nach dem Gesamterscheinungsbild der Werbung zu beurteilen ist, um sogenannte produktbezogene Werbung, sollte gut überlegt werden, ob die Prämien entgegengenommen werden. Der Zahnarzt gerät auf diese Weise leicht mit seinem Berufsrecht in Konflikt, weil bei Inanspruchnahme von im Rahmen produktbezogener Werbung ausgereichter Werbegaben auf die potenzielle Beeinflussung seiner Behandlungs- und Verordnungspraxis geschlossen werden könnte. Die Berufsordnungen der Zahnärztekammern der Bundesländer beinhalten das Verbot, „für die Verordnung und Empfehlung von Heil- und Heilhilfsmitteln von dem Hersteller oder Händler eine Vergütung oder sonstige wirtschaftliche Vergünstigung zu fordern oder anzunehmen“.3 Hierfür können bereits scheinbar belanglose Vorteile ausreichen.4 Auch die in der Praxis verbreitete unentgeltliche Abgabe von Fortbildungsliteratur wirft insoweit Probleme auf (siehe Abb. 2).5

Abb. 2: Werbung ist nicht gleich Werbung.

Verstöße gegen das HWG sind mithin auch berufsrechtlich relevant. Die Überwachung der Einhaltung der berufsrechtlichen Vorgaben obliegt den Zahnärztekammern. Berufswidriges Verhalten kann disziplinarrechtlich außerhalb, aber auch im Rahmen eines heilberufsgerichtlichen Verfahrens geahndet werden. Der disziplinarrechtliche Instrumentenkasten reicht von außergerichtlichen Rügen, gegebenenfalls verbunden mit einem Ordnungsgeld, bis zur Verhängung von Ordnungsgeldern im mittleren fünfstelligen Bereich; als ultima ratio droht der Approbationsentzug. Wie alle Handlungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Eingriffsbefugnisse unterliegen auch berufsrechtliche Sanktionen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, das heißt eine berufsrechtliche Sanktion muss zu einem begangenen Berufsrechtsverstoß in einem angemessenen Verhältnis stehen. Es soll in diesem Zusammenhang lediglich die Sensibilität für berufsrechtliche Fallstricke geschärft werden.

Mehr Spielraum für die eigene Werbung

Losgelöst von der Frage der Zulässigkeit bestimmter Prämiensysteme lassen sich aus dem Urteil auch Aussagen zu den Gestaltungsmöglichkeiten für den Zahnarzt als Werbenden und „Werbeträger“ ableiten. In der Entscheidung wird im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung erneut klargestellt, dass dem Anwendungsbereich des HWG nur produktbezogene, nicht aber unternehmensbezogene Werbung („Imagewerbung“) unterfällt. Damit wird einmal mehr bestätigt, dass Imagewerbung auch dem Zahnarzt selbst gestattet ist.6 Darüber hinaus nimmt der BGH Stellung zu einer in der jüngeren Vergangenheit entwickelten weiteren Einschränkung des Anwendungsbereichs des HWG. Dessen Verbotstatbestände sind als sogenannte abstrakte Gefährdungstatbestände sehr umfassend ausgestaltet. In neueren Entscheidungen deutet sich aber eine Abkehr von der Figur der abstrakten Gefährdung an. Damit wird der Anwendungsbereich des HWG – zumindest teilweise – zusätzlich eingeengt. So ist etwa für einen Verstoß gegen §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HWG (Verbot der bildlichen Darstellung von Personen der Heilberufe in Berufskleidung im Zusammenhang mit Werbung für Behandlungen, Arzneimittel) nunmehr eine konkrete Gefährdung der Gesundheit der Werbeadressaten erforderlich.7

Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass ein Verstoß gegen §10 Abs. 1 HWG8 (Verbot der Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel durch nicht vertriebsberechtigte Personen) ebenfalls eine konkrete Gesundheitsgefährdung verlange; dies sei bei der Werbung für das Angebot von Botox-Behandlungen unter Nennung des Wirkstoffes Botulinum-Toxin jedenfalls nicht der Fall.9 Vorliegend konnte der BGH zwar offen lassen, ob bei einem Verstoß gegen § 7 Abs. 1 HWG eine konkrete Gefährdung erforderlich ist, da diese aus Sicht des Gerichts jedenfalls vorlag. Grundsätzlich wird sich aus der dargestellten Entscheidung aber ableiten lassen, dass der Trend zur „werbefreundlicheren“ Auslegung des HWG ungebrochen ist. Damit erweitert sich der werberechtliche Spielraum auch für den Zahnarzt.

Autoren: RA, FA MedR Norman Langhoff, LL.M., RA Niklas Pastille

Die Literaturliste zu diesem Beitrag finden sie hier.