Implantologie 13.11.2025

Primäre Implantatstabilität – ist mehr immer besser?

share

Ein wesentliches Ziel bei der Insertion dentaler Implantate besteht nach wie vor im Erzielen der sogenannten Primärstabilität. Diese bezeichnet die mechanische Verankerung des Implantats unmittelbar nach der Insertion und dient der Minimierung von

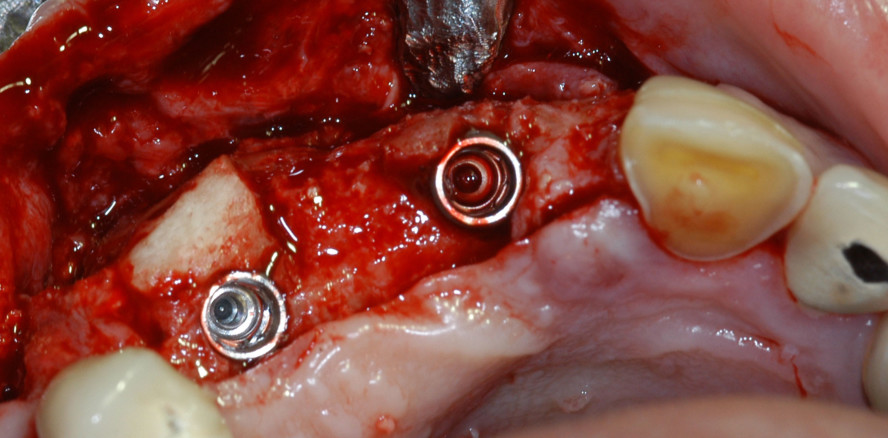

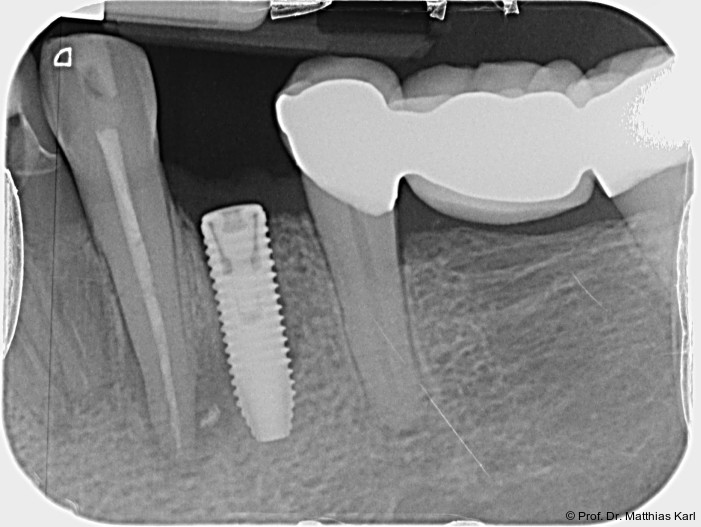

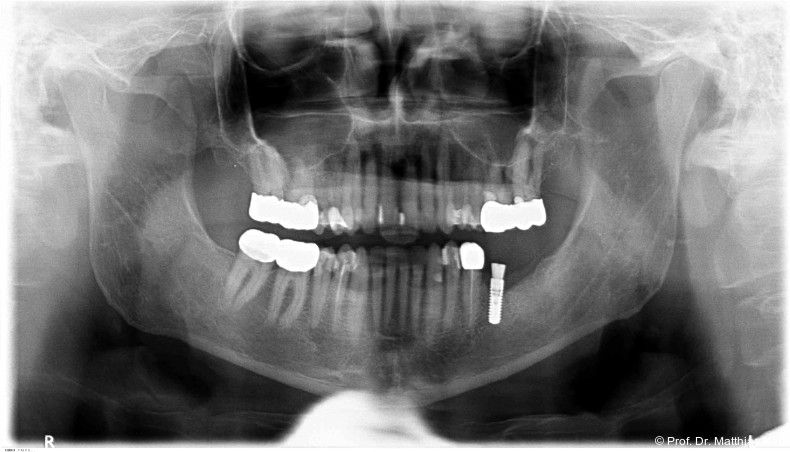

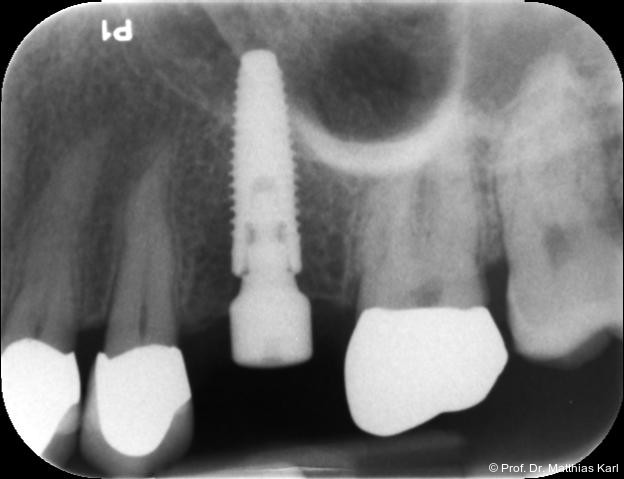

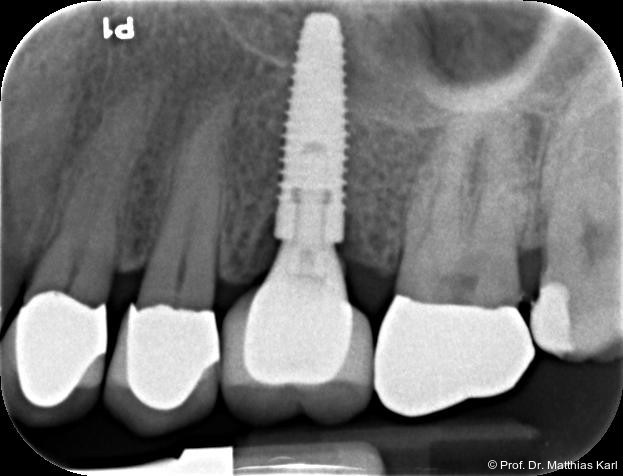

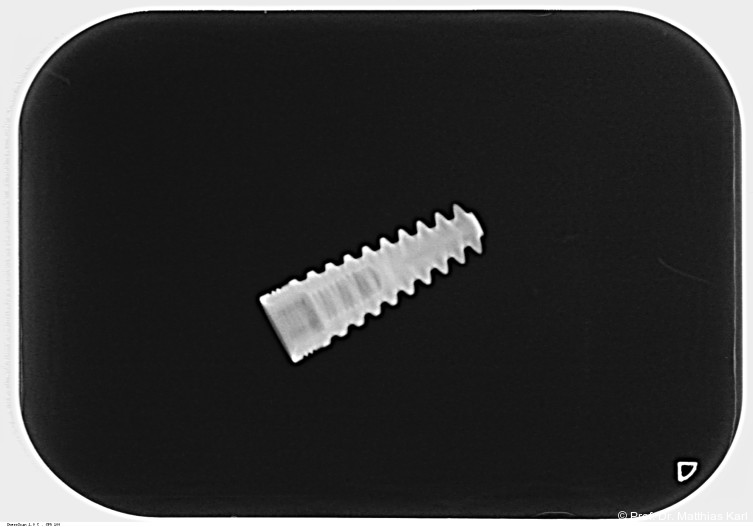

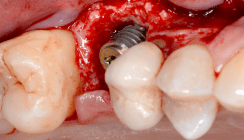

Mikrobewegungen im Verhältnis zum umgebenden Knochenlager. Die Vermeidung solcher Bewegungen ist essenziell, um eine erfolgreiche Osseointegration und damit die Entwicklung einer sekundären, biologisch bedingten Stabilität zu ermöglichen.18 Zur Verkürzung der Behandlungsdauer und zur Ermöglichung einer frühzeitigen prothetischen Versorgung wurden die klassischen operativen Protokolle angepasst. Hierzu zählen die untermaßige Implantatbettpräparation7 sowie der Einsatz konischer Implantatkörper21 (Abb. 1a–2b) mit ausgeprägt aggressiver Gewindegeometrie.8, 14 Beide Maßnahmen führen zu einer erhöhten Kompression des Alveolarknochens, insbesondere in den kortikalen Anteilen.11, 22

Mehrere Studien konnten die Entstehung von Mikrofrakturen in Folge dieser Kompression nachweisen; ebenso wurde das Ri-

siko einer Implantatfraktur bei Applikation eines zu hohen Drehmomentes beschrieben.1, 4 In den betroffenen Arealen ist zudem die Knochenneubildung verzögert, verglichen mit nicht komprimierten Bereichen.5, 7, 13

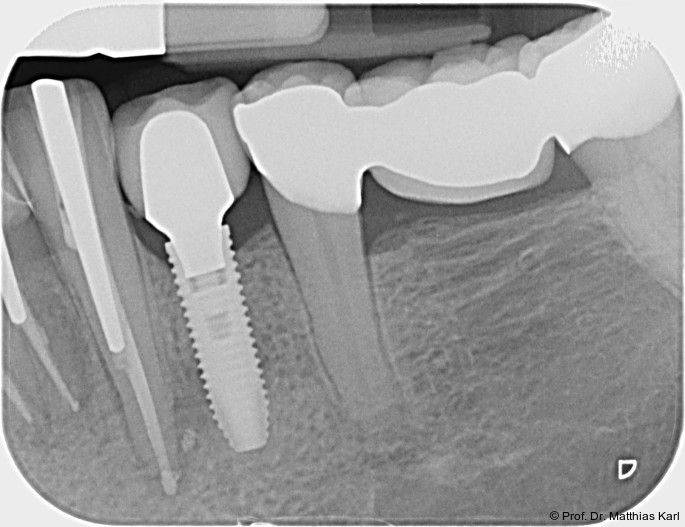

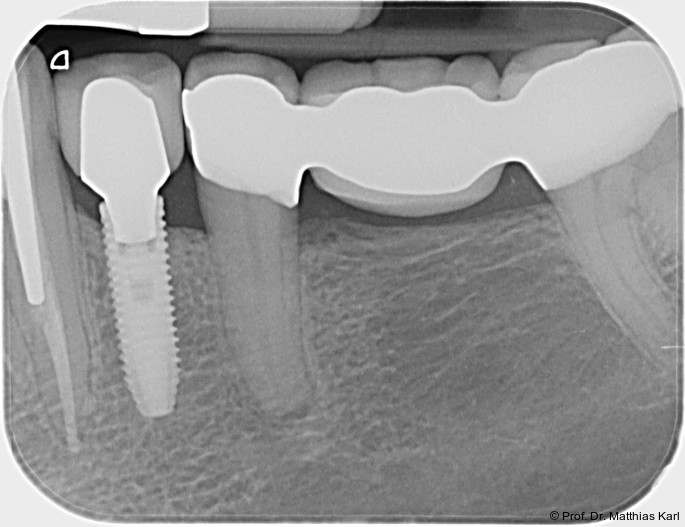

Ein wesentlicher Parameter für den Erhalt der Funktion und Ästhetik zahnärztlicher Implantate ist der Zustand des periimplantären Knochens,17 weshalb dessen Niveau relativ zur Implantatschulter kontinuierlich röntgenologisch überwacht wird. Der periimplantäre Knochenverlust gilt nach wie vor als entscheidendes Erfolgskriterium. Grenzwerte für den Knochenverlust sind dabei auf 1 mm im ersten Jahr nach der Implantation festgelegt, gefolgt von maximal 0,2 mm jährlich in den folgenden Jahren.2, 6, 19

Die höhere initiale Verlustrate des periimplantären Knochens wird primär auf das chirurgische Trauma zurückgeführt, bei dem auch die Kompression des Alveolarknochens während der Implantatinsertion eine Rolle spielt. Der nachfolgende Knochenabbau während der Implantatlebensdauer wird derzeit als eine Fremdkörperreaktion beziehungsweise als Anpassung an die spezifische Belastungssituation verstanden, im Gegensatz zu einer entzündlichen Periimplantitis.3

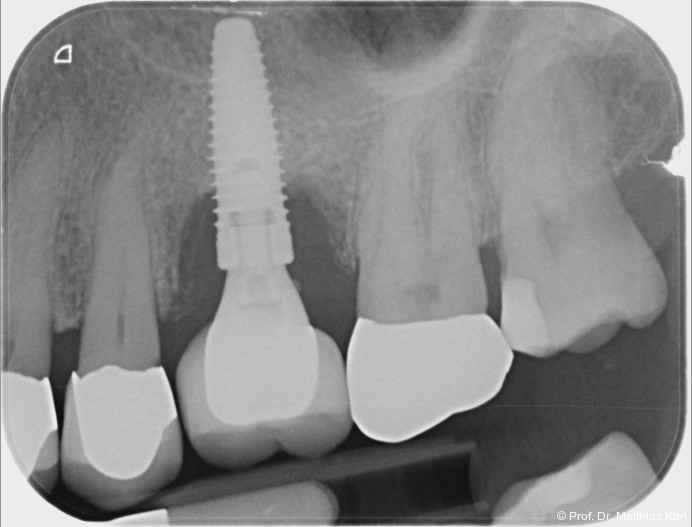

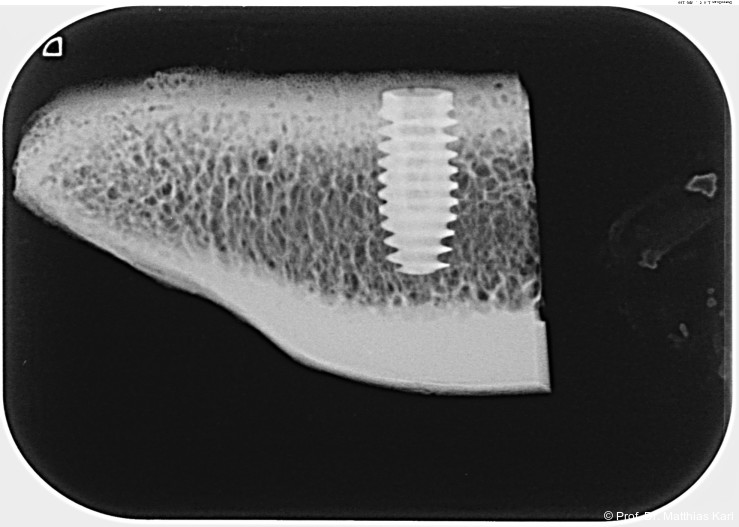

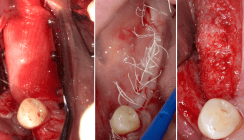

Zur Reduktion der Knochenkompression, insbesondere der bukkal gelegenen Lamelle (Abb. 3), werden derzeit Implantate mit dreieckigem Querschnitt10, 12 sowie Implantate mit zervikal reduziertem Durchmesser16 angeboten. Diese scheinen jedoch im Gegensatz zur subkrestalen Positionierung (Abb. 4a–c) von Implantaten23 keine signifikanten Vorteile zu bieten. Bohrprotokolle, welche sowohl auf das jeweilige Implantatsystem als auch auf die vorliegende Knochenqualität abgestimmt sind, haben ebenfalls das Ziel, zu hohe Einbringdrehmomente zu vermeiden.

Aus prothetischer Sicht ist die Verlässlichkeit der Implantat-Abutment-Verbindung (Abb. 5), die einer hinreichenden Dauerfestigkeit unter Wechsellast bedarf, entscheidend. Kritisch ist hier das Erreichen von Wandstärke im Implantatkörper, welcher zudem die Verbindungsgeometrie und die Abutmentschraube aufnehmen muss. Häufig wird daher die zervikale Außengeometrie dentaler Implantate an die Notwendigkeiten der Innenverbindung angepasst, was zu flacheren, nicht schneidenden Außengewinden führt, wohingegen aus knochenphysiologischer Sicht im zervikalen Implantatanteil schneidende, tiefe Gewindegänge vorteilhafter wären, um dem härteren, kortikalen Knochen zu begegnen.

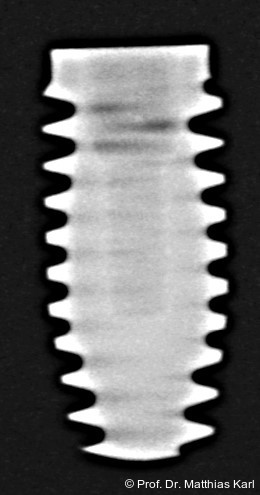

Ein neu entwickeltes Implantat, das den Kerndurchmesser moduliert, tief schneidende Gewindegänge in den apikalen und zervikalen Bereichen sowie flache, kondensierende Gewindegänge im mittleren Bereich aufweist (Abb. 6a+b), reduziert in vitro die Belastungssituation des Alveolarknochens.15, 20 Die Primärstabilität dieses Implantats wird durch Kompression des weiter apikal gelegenen Knochengewebes erreicht, ohne die Blutversorgung im angrenzenden Knochen zu kompromittieren.24 Inwieweit dieses Implantatdesign zu einer Reduktion des periimplantären Knochenverlustes führt, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, obwohl in einem Tierversuch bereits ein vorteilhaftes Einheilverhalten nachgewiesen werden konnte.9

Die Kompression trabekulären Knochens durch ein neuartiges Implantatdesign stellt einen Paradigmenwechsel in der Implantologie dar, da erstmalig versucht wird, Primärstabilität aus weicheren, tiefer liegenden Knochenarealen zu generieren. Von der Reduktion des chirurgischen Traumas erhofft man sich einen geringeren initialen Knochenverlust bei äquikrestaler Insertion, als dies bei aktuellen Implantatsystemen der Fall ist.

Weitere Autorin: Isabel Faßbender