Implantologie 09.09.2025

Periimplantäre Knochenregeneration mit Implantat- und Prothetikerhalt

share

Periimplantitis ist eine biologische Komplikation, die immer mehr Patienten mit Zahnimplantaten betrifft. Sie ist gekennzeichnet durch entzündliche Veränderungen des periimplantären Weichgewebes und fortschreitenden Verlust des Stützknochens und stellt bei unzureichender Behandlung eine erhebliche Bedrohung für das Überleben des Implantats dar. Eine wirksame Behandlung bleibt eine klinische Herausforderung, insbesondere aufgrund der Schwierigkeit, eine gründliche Dekontamination der Implantatoberfläche zu erreichen und eine vorhersehbare Reosseointegration zu fördern.

Dieser Fallbericht präsentiert die chirurgische und regenerative Behandlung der Periimplantitis bei einer 56-jährigen Patientin mit einem zuvor versorgten Implantat in Regio 16. Die Patientin zeigte trotz konsequenter parodontaler Therapie und fehlender systemischer Risikofaktoren klinische Anzeichen einer Entzündung und röntgenologische Hinweise auf vertikalen Knochenverlust. Es wurde ein umfassender Behandlungsplan entwickelt, der nichtchirurgische Therapie, chirurgisches Debridement und gesteuerte Knochenregeneration (GBR) kombiniert und eine elektrolytische Dekontamination mit der GalvoSurge®-Lösung einschließt.

Die elektrolytische Reinigung bietet einen neuartigen Ansatz zur Dekontamination von Implantatoberflächen. Ziel ist es, den Biofilm auf mikroskopischer Ebene zu zerstören, ohne die Implantatoberfläche mechanisch zu verändern.1, 2 In diesem Fall wurde die Anwendung in ein regeneratives Protokoll mit autologem Knochen, Xenograft-Material und einer nicht resorbierbaren Membran integriert. Dieser Ansatz wurde aufgrund von Belegen gewählt, die eine Reosseointegration nach elektrolytischer Reinigung in Kombination mit regenerativer Therapie unterstützen.3, 4 Ziel war die Wiederherstellung der periimplantären Gesundheit und der Erhalt der bestehenden prothetischen Versorgung durch einen minimalinvasiven, biologisch orientierten Ansatz.

Ausganssituation

Eine 56-jährige Patientin klagte vor allem über wiederkehrende Entzündungen der Schleimhaut in Regio 16, begleitet von gelegentlichen Blutungen und Exsudat. Ihre primäre Erwartung war die Heilung des Entzündungsprozesses und die Wiederherstellung des Gewebes rund um das Implantat. Die Patientin berichtete von keinen systemischen Risikofaktoren. Ihre medizinische und zahnmedizinische Vorgeschichte umfasst die Extraktion des Zahns 16 im Jahr 2014, gefolgt von einer Implantation in derselben Region im selben Jahr und einer prothetischen Versorgung im Jahr 2015. Die Patientin erhält seitdem regelmäßig unterstützende Implantattherapie. Parodontitis oder andere signifikante Zahnerkrankungen lagen in der Anamnese nicht vor.

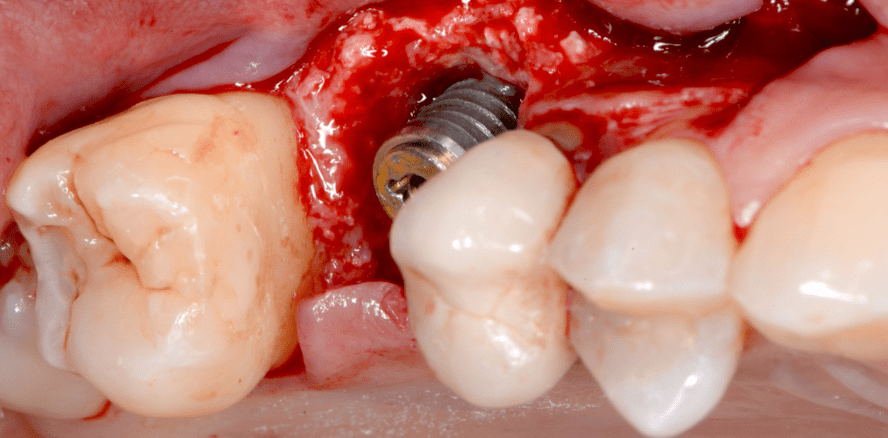

Die intraorale Untersuchung zeigte eine lokalisierte Entzündung um das Implantat in Regio 16, gekennzeichnet durch Rötung, Schwellung, Blutung beim Sondieren und das Vorhandensein von Eiterung. Die Röntgenuntersuchung ergab einen vertikalen Knochenverlust in der Nähe des Implantats, während die horizontale Knochenverfügbarkeit und -qualität im akzeptablen Rahmen blieben. Die Prognose für das verbleibende Gebiss war aufgrund der klinischen und radiologischen Befunde günstig (Abb. 1–8).

Chirurgisches Verfahren

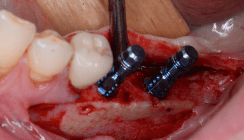

Der chirurgische Eingriff wurde unter Lokalanästhesie und intravenöser Sedierung mit Midazolam geplant, um Angstzustände zu kontrollieren und den Patientenkomfort zu gewährleisten. Zur Augmentation und um den Zugang zum periimplantären Defekt zu ermöglichen, wurde ein Vollhautlappen angelegt. Anschließend erfolgte eine sorgfältige Degranulation und mechanische Dekontamination der Implantatoberfläche (Abb. 9–13).

Nach der Entfernung der Prothesenschraube wurde das System zur Dekontamination der Implantatoberfläche eingesetzt (Abb. 14–16).

Lokaler autologer Knochen wurde mit einem Safescraper® entnommen und mit einem Xenotransplantat (Straumann® XenoGraft) und Hyaluronsäure kombiniert, um eine gesteuerte Knochenregeneration durchzuführen (Abb. 17–19).

Zur Stabilisierung des Transplantats wurde eine synthetische Barrieremembran verwendet (Permamem® Membran; Abb. 20–22). Es erfolgte eine Lappenverlagerung und ein primärer spannungsfreier Verschluss (Abb. 23).

Nach Abschluss der ersten Operation wurde eine Kontrollröntgenaufnahme gemacht, auf der die Membranfixierungsstifte sichtbar waren und die bestätigte, dass alles in gutem Zustand war (Abb. 24).

Vier Monate nach dem chirurgischen Eingriff wurde ein zweiter Eingriff durchgeführt, um die Schrauben zu entfernen und die Weichteilkontur zu verbessern. Zur Weichteilkonturierung wurde ein Teillappen angehoben. Nach der Reflexzonenbehandlung wurden die Perioststifte und die Membran entfernt und die zuvor entfernte prothetische Versorgung wieder eingesetzt (Abb. 25–28).

Anschließend wurde ein kleines Transplantat Gaumengewebe entnommen, um die Weichteilverhältnisse rund um das Implantat zu verbessern, und der Lappen wurde vernäht (Abb. 29+30).

Die postoperative Versorgung umfasste entsprechende Antibiotika, Analgetika und Mundspülungen mit Chlorhexidin.

Prothetisches Verfahren

Die ursprüngliche verschraubte Prothese wurde wieder befestigt. Die Patientin nahm an einem zwölfmonatigen Nachsorgeprogramm teil, um die Wundheilung, die Gewebestabilität und die Funktion der Prothese zu überwachen (Abb. 31–33).

Behandlungsergebnisse

Die Behandlung von Periimplantitis stellt aufgrund ihrer komplexen Ätiologie eine klinische Herausforderung dar. In diesem Fall wurde ein kombinierter nichtchirurgischer und chirurgischer Ansatz gewählt, um Reosseointegration und Weichteilstabilität zu erreichen. Die initiale nichtchirurgische Therapie umfasste ein subgingivales Debridement mit Labrida BioClean®, einem chitosanbasierten Instrument, das für seine bakteriostatischen und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt ist. Aufgrund der Biokompatibilität und antimikrobiellen Wirkung zeigt es vielversprechende Resultate bei der Verbesserung der Ergebnisse in der periimplantären Therapie.5 In Kombination mit lokaler Doxycyclin-Gabe reduziert sich die Entzündung und verbessert sich die Gewebebehandlung während der Operation. Die Kombination aus der hier durchgeführten Dekontamination und biologischer Regeneration spiegelt etablierte Strategien wider, die die entscheidende Rolle der Oberflächendekontamination vor Transplantationen für eine erfolgreiche Reosseointegration unterstreichen.6, 7 Eine In-vitro-Studie zeigte, dass die elektrolytische Reinigung bei inaktivierten bakteriellen Biofilmen im Vergleich zu einem Pulversprühsystem signifikant wirksamer war.8

Anschließend wurde eine regenerative Operation in Kombination mit Dekontamination, autologem Knochen, Xenograft, Hyaluronsäure und einer nicht resorbierbaren Membran durchgeführt. Nach vier Monaten optimierte ein zweiter Eingriff die Weichteilkonturen mithilfe eines Teillappens und einer Gaumentransplantation. Darüber hinaus erwies sich die Weichteilverfeinerung durch eine Gaumentransplantation als Schlüsselfaktor für langfristige Stabilität und ästhetische Integration.9

Bei der Nachuntersuchung nach zwölf Monaten zeigte das Implantat in Regio 16 gesundes periimplantäres Gewebe ohne Anzeichen von Entzündungen, Sondierungsblutungen oder Eiterung. Die Sondierungstiefen blieben im Normbereich, und die Röntgenuntersuchung bestätigte stabile marginale Knochenniveaus. Die wiedereingesetzte Prothese funktionierte ohne Komplikationen, und die Okklusionsparameter blieben stabil. Sowohl Patientin als auch Behandler waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden, insbesondere aufgrund der Symptomfreiheit, des Erhalts der ursprünglichen Prothese und der Regeneration des verlorenen Knochens.

Dieser Fall unterstreicht die Wirksamkeit der Kombination aus elektrolytischer Dekontamination und GBR, um auch in komplexen Szenarien günstige funktionelle und biologische Ergebnisse bei der Behandlung von Periimplantitis zu erzielen.