Endodontologie 13.11.2024

Die Therapie von Frontzahntraumata – Teil 1: Zahnfrakturen

share

Jedes dentale Trauma betrifft eine Reihe verschiedener Gewebe- und Kieferstrukturen und häufig ist zudem eine interdisziplinäre Therapie (Endodontologe, Zahnerhalter, Prothetiker, Kieferchirurg, Kieferorthopäde, Parodontologe) notwendig. Anhand klinischer Fallbeispiele sollen in zwei Teilen typische Verletzungsmuster von Zahnfrakturen (Teil 1) sowie Dislokationsverletzungen (Teil 2) vorgestellt und die primäre und sekundäre Versorgung sowie die Nachsorgesystematik erläutert werden.

Die Inzidenz von Verletzungen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich mit Beteiligung der Zähne nimmt seit Jahren zu. Die Schwierigkeiten der Behandlung dieser Traumata resultieren aus ihrer Seltenheit im Verhältnis zur Gesamtbehandlungszahl, der Unvorhersehbarkeit für den Zahnarzt, der Komplexität der Verletzungsmuster und nicht zuletzt aus dem oft jungen Lebensalter der Patienten mit unter Umständen begrenzter Mitarbeit (Abb. 1–3) und stellen den erstbehandelnden Zahnarzt häufig vor große Herausforderungen.

Klinische Diagnostik

Falls der Zahnarzt die erste Anlaufstelle nach dem Trauma ist, müssen zunächst weitere Verletzungen wie Schädel-Hirn-Traumata, innere Verletzungen, schwere Knochen- und Weichteilverletzungen ausgeschlossen und der/die Patient/-in ggf. einer Klinik zugeführt werden.

Bei jedem Trauma der Zähne können mit Schmelz, Dentin und Pulpa alle Strukturen des Zahnes beteiligt sein. Außerdem muss im Rahmen der Erstuntersuchung auf die benachbarten Strukturen Parodont, Kieferknochen und die umgebenden Weichteile geachtet werden. Die klinische und paraklinische Diagnostik zielen auf die Erkennung des gesamten Umfangs der Verletzung und der dementsprechend indizierten Therapie, der Einschätzung der Prognose sowie der Festlegung der Recallzeiträume. Bei allen Verletzungen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich muss die allgemeine Anamnese erfragt und dokumentiert werden. Dabei ist im Speziellen auf Gerinnungsstörungen und Tetanusschutz zu achten. Weiter sind Angaben zum Unfallort, Unfallzeitpunkt sowie Unfallhergang zu dokumentieren. Dies ist nicht zuletzt bei nachfolgender Kommunikation mit staatlichen wie privaten Kostenerstattern, Rechtsbeiständen und Gerichten wichtig.

Aus der Darstellung des Unfallverlaufs ergeben sich unter Umständen Hinweise auf die zu erwartenden Verletzungen (Wurzelfrakturen, Kiefergelenkfrakturen).

Zahnärztliche Diagnostik

Zur zahnmedizinischen Diagnostik haben sich folgende Instrumente, Materialien und Hilfsmittel bewährt:

- Zahnärztliches Grundbesteck

- Fracfinder® (Abb. 4)

- Kältespray/Pulpatester

Röntgendiagnostik

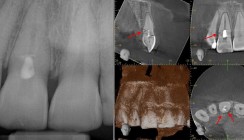

Um Zahn- oder/und Knochenfrakturen auszuschließen, sollten alle Zähne im Bereich der Verletzung mithilfe von Einzelzahnaufnahmen orthograd und exzentrisch untersucht werden. Kieferfrakturen können mithilfe von Panoramaschichtaufnahmen (OPG) gut detektiert werden. Vor allem nach Stürzen auf das Kinn ist mit Kiefergelenkfrakturen zu rechnen, die durch entsprechende Aufnahmen sicher diagnostiziert werden können. Die digitale Volumentomografie (DVT) hat sich zur Diagnostik nach Traumata bewährt. Alle im zweidimensionalen Bild hintereinander liegenden Strukturen können mithilfe dieser Aufnahmetechnik separat dargestellt und so verdeckte Verletzungsmuster (z. B. Frakturen der bukkalen Knochenlamelle, Kronen-Wurzel-Frakturen, Wurzelquerfrakturen) erkannt werden (Abb. 5 und 6). Bei Bedarf können zusätzliche Röntgenaufnahmen wie Aufbissaufnahmen, Kiefergelenkaufnahmen, OPG- oder NNH-Aufnahmen indiziert sein.

Bei systematischem Vorgehen von außen nach innen erfolgt nach extraoraler Untersuchung und Dokumentation der Verletzungen die intraorale Diagnostik. Dabei werden Strukturschäden der betroffenen Weichgewebe und Zähne, Lockerungsgrade, Sondierungstiefen sowie Perkussion und Sensibilität der Zähne erhoben und dokumentiert. Für die Prüfung der Sensibilität der Pulpa hat sich der Kältereiz mit Kohlendioxid durchgesetzt. Daneben kann die Sensibilität der Pulpa elektrisch getestet werden, wobei gerade bei unvollständigem Wurzelwachstum die Antwort auf diesen Reiz nur eingeschränkt messbar sein kann.1 Aufgrund falsch positiver oder auch falsch negativer Sensibilitätstests nach Trauma ist dieses Kriterium nie allein zu betrachten, wenn es um die Entscheidung geht, eine endodontische Behandlung einzuleiten (Tab. 1). Weiterhin sind nicht nur die augenscheinlich betroffenen Zähne zu untersuchen, sondern auch Nachbarzähne sowie alle benachbarten Strukturen zu testen, um Kollateralschäden und Unterschiede in den jeweiligen Reizantworten zu detektieren. Einen möglichen Leitfaden gibt die ZEPAG-Klassifikation vor.2 Hierbei werden alle Verletzungen aller beteiligten Gewebe (Zähne, Endodont, Parodont, Alveolarknochen, Gingiva) der dentoalveolären Einheit geordnet und dokumentiert. Die Dokumentation aller Verletzungen kann mithilfe der Praxismanagementsoftware oder spezieller Trauma-Dokumentationsbögen erfolgen (Abb. 7 und 8). Hilfreich und empfehlenswert ist es, zusätzlich zur schriftlichen Dokumentation alle sichtbaren Befunde im Foto festzuhalten.

1. Zahnfrakturen

Zahnfrakturen werden in Schmelzrisse, Kronenfrakturen mit und ohne Pulpaexposition, Kronen-Wurzel-Frakturen und Wurzelquer- und -längsfrakturen klassifiziert. Wichtig für die Therapie und Nachsorge ist die Abgrenzung zu den Luxationsverletzungen. Sollte ein kombiniertes Verletzungsmuster vorliegen, sind die Recallempfehlungen von Luxationsverletzungen anzuwenden.

Für die Behandlung der meisten Frakturverletzungen werden folgende Materialien benötigt:

- Ätzgel, Adhäsiv, Komposit (Flow und Kapsel)

- Hydraulischer Silikatzement (z. B. Biodentine, MTA)

- Kalziumhydroxid/Glasionomerzement

1.1 Schmelzriss

Befunde:

Klinisch imponieren ein oder mehrere Risse im Bereich des Zahnschmelzes, welche bis in das Dentin reichen können. Radiologisch sind diese Risse nicht verifizierbar. Das beste diagnostische Hilfsmittel zur Detektion stellt die Transillumination dar. Diese kann u. a. mit der Polymerisationslampe erfolgen, ggf. mit speziellen Filteraufsätzen. Für den Fall einer später auftretenden Pulpanekrose sind diese Risse in Länge und Verlauf gut zu dokumentieren. Dies gelingt durch Fotodokumentation zuverlässig und reproduzierbar.

Bei älteren Patienten ist aber nicht immer eindeutig zu diagnostizieren, ob es ältere oder traumabedingte Risse sind. Ältere Risse und Sprünge weisen häufig bereits durch Eindringen von Farbpigmenten verursachte Verfärbungen auf.

Therapie:

Im Regelfall ist keine Therapie erforderlich. Bei ausgeprägten Rissen mit Beschwerden kann eine Versiegelung mithilfe der Schmelz-Ätz-Technik sinnvoll sein. Wichtig ist ein Ausschluss weiterer Verletzungen, z. B. Fraktur oder ggf. Dislokationsverletzung des Zahnes.

1.2 Kronenfraktur ohne Pulpaexposition

Befunde:

Am verletzten Zahn liegt eine Schmelz- oder Schmelz-Dentin-Fraktur vor. Radiologisch fehlt der frakturierte Teil der klinischen Krone. Sollten gleichzeitig Weichteilverletzungen der Lippen vorliegen, ist an Fremdkörper, ggf. Zahnfragmente in der Wunde, zu denken. Nach Platzierung des Röntgenfilms/Röntgensensors in der Umschlagfalte kann durch eine Röntgenaufnahme das Vorliegen von Zahnfragmenten in der Lippe überprüft werden (Abb. 11). Abhängig von Richtung und Größe der Krafteinwirkung sind Wurzelfrakturen sowie eine Luxationsverletzung auszuschließen.

Therapie:

Bei reinen Schmelzaussprengungen kann das Glätten der scharfen Kanten als Primärtherapie genügen. Bei Dentinbeteiligung ist die Dentinwunde aufgrund der Größe der Dentinkanälchen im Rahmen der Notfallversorgung stets unbedingt abzudecken. Bei unversorgter Dentinwunde steigt das Risiko einer Pulpanekrose erheblich.4 Sollte am Unfalltag keine ausgedehnte Behandlung möglich sein, ist die Dentinwunde mit einem Kalziumhydroxidzement abzudecken. Bei vorhandenem Fragment sollten keine stark haftenden Zemente oder Komposite zur Abdeckung verwendet werden, da diese nur schwer restlos zu entfernen sind und die Adaptation des Fragments erschweren. Sollte das Zahnfragment vorhanden sein, gelingt die Wiederherstellung der Krone am einfachsten und schnellsten durch adhäsive Befestigung des Fragments. Je nach Zustand und Lagerung des Fragments ist es vor der Befestigung zu reinigen und zu wässern. Sollte das Fragment nicht mehr auffindbar oder zerstört sein, ist die direkte Restauration mit Komposit angezeigt. Bei Erwachsenen mit ausgedehnten Defekten kann die Wiederherstellung der klinischen Krone auch indirekt durch eine laborgefertigte Restauration erfolgen.

1.3 Kronenfraktur mit Pulpaexposition

Befunde:

Klinisch zeigt sich das Pulpakavum eröffnet (Abb. 13 und 14).

Therapie:

Ziel aller Behandlungsmaßnahmen ist die Vitalerhaltung der Pulpa. Dies gelingt mithilfe einer Vitalamputation bis zu sieben Tage nach dem Unfallgeschehen zuverlässig.5 Hierbei wird das koronale Pulpagewebe hochtourig rotierend mit diamantierten Instrumenten sauber abgetrennt. Rosenbohrer sollten keine Anwendung finden, da beim Abtrennen des Pulpagewebes Quetsch-Risswunden entstehen,6, 7 die eine schlechtere Wundheilung zeigen. Zur Blutstillung kommen wahlweise Kochsalzlösung oder Natriumhypochloritlösung infrage. Zur Abdeckung der Pulpawunde sind hydraulische Silikatzemente (MTA) zu bevorzugen. Außer Zahnverfärbungen sind keine negativen Wirkungen bekannt.8 Alternativ ist die Abdeckung mit Kalziumhydroxid und nachfolgend Glasionomerzement möglich. Die Nachteile des Kalziumhydroxids bestehen in ihrer Resorption und der nachfolgenden Hohlraumbildung.7, 9 Die Rekonstruktion der klinischen Krone erfolgt wie unter 1.2 beschrieben. Die Prognose für die Vitalerhaltung der Pulpa beträgt ca. 90 Prozent.

Die indirekte Überkappung rückt bei diesem Verletzungsmuster nicht zuletzt wegen der schwieriger durchzuführenden Pulpadiagnostik sowie der mit 80 Prozent deutlich schlechteren Prognose gegenüber der Vitalamputation in den Hintergrund. Im Rahmen der Nachsorge ist zu beachten, dass die Sensibilität durch die ggf. tiefe Amputation verzögert positiv oder auch negativ sein kann. Daher sind radiologische Nachkontrollen nach drei, sechs und zwölf Monaten unabdingbar, um die Pulpanekrose als mögliche Komplikation zeitnah erkennen und therapieren zu können. Sollte zudem eine unerkannte Luxationsverletzung vorgelegen haben, sind radiologische Nachkontrollen die einzige Möglichkeit, die schwerwiegende Komplikation der externen Resorption zu erkennen. Aufgrund deren häufig foudroyanten Verlaufs müssen resorptive Veränderungen so früh wie möglich erkannt und therapiert werden.

1.4 Wurzel-Kronen-Fraktur mit und ohne Pulpaexposition

Befunde:

Klinisch imponiert eine meist palatinal bis 1–3 mm unterhalb des Knochenniveaus reichende Fraktur der klinischen Krone. Das mobile Zahnfragment ist meist noch an der Gingiva befestigt. Um das Ausmaß der Verletzungen einschätzen zu können, muss das Zahnfragment inklusive abgesprengter Kleinstfragmente entfernt werden. Radiologisch ist diese Art der Fraktur nur eingeschränkt verifizierbar, da der Frakturspalt aufgrund der geringen Fragmentdislokation oft zu klein ist. Wegen des Frakturverlaufs von labial nach palatinal kommt es häufig zur Eröffnung der Pulpakammer (Abb. 19–24).

Therapie:

Die Therapie der verletzten Pulpa sowie der Hartgewebsverletzung erfolgen wie unter 1.3 beschrieben. Bei weit subkrestal liegenden Frakturflächen stellen die kieferorthopädische Extrusion mit nachfolgender Restauration, die Magnetextrusion, eine chirurgische Extrusion (intentionelle Replantation) und Restauration sowie die Wurzelkanalbehandlung weitere Behandlungsoptionen dar. Die Wahl der optimalen Therapie hängt von mehreren Faktoren ab, v. a. vom Frakturverlauf. Als ggf. letzte Behandlungsoption steht noch die chirurgische Kronenverlängerung zur Verfügung. Die Prognose bei diesem Verletzungsmuster ist stark von der Defektgröße und der Frakturlokalisation abhängig.

1.5 Wurzelquerfraktur

Befunde:

Die Diagnose einer Wurzelquerfraktur ist häufig ein röntgenologischer Zufallsbefund, da gerade bei intraalveolärem Frakturverlauf der Zahn klinisch fest ist. Die erhöhte Mobilität der Zahnkrone kann ein erster Hinweis sein. Bei Mobilität des gesamten Zahnes ist differenzialdiagnostisch an eine Alveolarfortsatzfraktur zu denken. Je nach Achsrichtung des Röntgenstrahls kann die Fraktur als eine Linie gut sichtbar sein oder doppelt in elliptischer Form erscheinen.

Therapie:

Therapie und Prognose variieren je nach Frakturhöhe: Je weiter koronal die Fraktur liegt, desto schlechter ist die Prognose.4 Es ist primär keine endodontische Behandlung indiziert. Die Therapie besteht bei Dislokation des koronalen Fragments in dessen Reposition und anschließender Schienung unter Einbeziehung der beiden Nachbarzähne. Für diese Schienung hat sich der Titan-Trauma-Splint (TTS) bewährt. Er ist leicht zu applizieren, gewährt den geschienten Strukturen minimale Belastung und lässt sich unkompliziert und substanzschonend entfernen (Abb. 25–27). Die Schienungsdauer beträgt vier Wochen, bei starker Dislokation und/oder Lockerung acht bis zwölf Wochen. Bleibt die Pulpa vital, kommt es häufig zu Kalzifikationen des Wurzelkanals; bei endodontischen Problemen reicht oft die Behandlung des koronalen Fragments, da das apikale Fragment nicht disloziert und damit die Blut-Nerven-Versorgung nicht unterbrochen wurde. Eine chirurgische Entfernung des apikalen Fragments ist in der Regel nicht notwendig.

Schlussfolgerungen

Zahnfrakturen treten in aller Regel als Kombinationsverletzungen auf und stellen das zahnärztliche Team vor große Herausforderungen. Es müssen übergeordnete Verletzungen erkannt und der entsprechenden Therapie zugeführt werden. Im Rahmen der Diagnostik sind alle Zähne und benachbarten Strukturen auf Kollateralschäden zu prüfen. Aufgrund der Symptome und gestellten Diagnosen muss die Entscheidung getroffen werden, ob die Behandlung selbst durchgeführt oder der/die Verunfallte einer auf zahnärztliche Traumata spezialisierten Praxis zugeführt wird. Aufgrund der Ausnahmesituation für alle Beteiligten hat es sich bewährt, ausreichend Zeit und Ruhe zur Durchführung von Diagnostik und Therapie einzuplanen. Dafür kann es sinnvoll sein, regulär bestellte, wartende Patienten umzuplanen.

Dieser Beitrag wurde im Zahnärzteblatt SACHSEN 5+6/20 erstveröffentlicht.

Dieser Beitrag ist im EJ Endodontie Journal erschienen.