Implantologie 29.11.2019

Sofortimplantation in der posterioren Maxilla

share

Die Prävention zur Vermeidung von periimplantären Erkrankungen ist der Schlüssel zur langfristigen Stabilität einer Implantatversorgung. Mit der Chirurgie fängt natürlich alles an, über die passende Prothetik bis hin zur optimalen Mundhygiene. Die Sofortimplantation bietet oft einen leichten Weg, das periimplantäre Gewebe zu erhalten. In der posterioren Maxilla gelten dieselben Regeln wie in der ästhetischen Zone. Die Besonderheiten liegen überwiegend in der Anatomie der jeweiligen Region. Folgender Fachbeitrag beschreibt die Sofortimplantation im Oberkiefer bei maximalem Weichgewebserhalt.

Die richtige Positionierung der Implantate, vor allem im Molarenbereich, ist oft schwierig. Die Extraktion der Zähne kann zu Alveolenfrakturen führen, anatomische Strukturen wie die Kieferhöhle oder die Linea obliqua können die vertikale Dimension kompromittieren.

Die vorhandene Knochenquantität wird zur Klassifizierung der Defekte herangezogen. Man unterscheidet dabei drei Typen eines Defekts nach Richard B. Smith und Dennis P. Tarnow.1

Typ I: Das Implantat ist vollständig im Septum inseriert.

Typ II: Das Implantat ist im Septum stabilisiert, aber nicht vollständig in ihm inseriert. Es gibt eine Lücke zwischen den Implantatwänden und der Alveoleninnenseite.

Typ III: Das Septum ist nicht vorhanden. Das Implantat hat einen größeren Durchmesser und greift mit den Windungen an den Innenwänden der Alveole.

Eine besondere Stellung nehmen die ersten oberen Prämolaren ein. Die Positionierung zwischen den beiden Wurzeln ist ideal, allerdings auch oft schwierig, weil das Septum sehr dünn ist. Somit entfällt oft die Typ I-Alveole. Die Typ III-Alveole kann vorkommen, selten ist allerdings ein breites Implantat möglich (stark ovaler Wurzelquerschnitt orovestibulär). Die Insertion des Implantats in die palatinale Alveole kann die prothetische Versorgung und die Mundhygiene erschweren. In der Regel treffen wir bei Prämolaren auf den Typ II.

Fallbeispiel

In diesem Fall war der Zahn 24 durch Karies und eine Längsfraktur nicht erhaltungswürdig (Abb. 1). Der Zahn 26 erschien erhaltungswürdig, aber prothetisch insuffizient versorgt. Anfänglich wurde entschieden, 26 zu erhalten und 24 und 25 mit Implantaten zu ersetzen. Nachdem die Brücke mesial an 26 getrennt (Abb. 2) und 24 entfernt wurde, wurde ein Lappen gebildet. An 24 sollte eine Sofortimplantation durchgeführt und das Fach der palatinalen Wurzel verwendet werden, somit würde das zukünftige Abutment an der zentralen Fissur leicht nach palatinal austreten.

Da in Regio 24 vestibulär augmentiert werden sollte, wurde der Lappen (mucosal detachment) bis 26 gehoben und nach distal verlängert (Abb. 3). Sofort wurde sichtbar, dass die palatinale Wurzel von 26 längs fakturiert war (Abb. 4). Intraoperativ wurde sich umentschieden und auch an 26 eine Sofortimplantation durchgeführt.

Als erstes wurde die Krone entfernt und anschließend das Fragment der palatinalen Wurzel (Abb. 5 und 6). Obwohl das Risiko, weitere Fragmente zu produzieren, hoch war, wurde entschieden, die Wurzel ohne Teilung zu entfernen und die Osteotomie durchzuführen (Abb. 7). Die Pilotbohrung wurde mit einem Diamantbohrer krestal erweitert. Es wurde ein 4,3 x 10 mm-Implantat primär stabil inseriert (Abb. 8). Die Knochenhöhe war ausreichend. Das Implantat wurde ins Septum inseriert, während Anteile dessen (circa 0,5 mm palatinal) nicht vollständig vom Knochen bedeckt waren.

Das Implantat wurde 2 mm subkrestal gesetzt und freiliegende Bereiche augmentiert (autologes Knochenmaterial, zweite Schicht mit langsam resorbierbarem Material, Membranabdeckung und Kollagenfleece). Der Raum zwischen Implantat und palatinaler Wand betrug circa 3 mm und zu der bukkalen Wand circa 2,5 mm. Diese Abstände kamen zustande, weil das Implantat einen dreieckigen Hals aufweist, welcher vom Durchmesser zu jeder Seite des Implantats einen Raumgewinn von 0,3 mm ermöglicht. Regio 24 wurde ein 3,75 x 10 mm-Implantat mit denselben krestalen Optionen gesetzt (Abb. 9).

Bei den Implantaten in Regio 26 und 24 wurden Gingivaformer eingebracht, welche vollständig im ortskundigen Knochen ansässig waren. Die Gingivaformer weisen ein konkaves Austrittsprofil auf, welches durch alle prothetischen Komponenten gleich bleibt. Durch das Platform Switching und die konkaven Komponenten wird mehr Raum für das Weichgewebe gewährleistet. Dieses Weichgewebe kann nach Einheilung manipuliert werden, um ein optimales Emergenzprofil der Suprakonstruktion zu realisieren.

Nach drei Monaten wurden die Gingivaformer entfernt, eine digitale Abformung angefertigt und eine CAD/CAM-Brücke gefräst. Bei der Abdrucknahme ist die Quantität von Hart- und Weichgewebe vestibulär deutlich sichtbar (Abb. 10). Beide Implantate haben mindestens 2 mm Knochen bukkal (26 circa 3,5 mm). Der Ponticbereich, welcher ebenso augmentiert wurde, um einen harmonischen Verlauf des Kieferkamms zu realisieren, ist optimal ausgeformt.

Die Suprakonstruktion wurde digital geplant und gefräst. In diesem Fall wurde ein vollständig digitaler Workflow in der Prothetik realisiert (Abb. 11 und 12). Es wurden keine 3D-Modelle gedruckt. Feinheiten der Farbgebung wurde lediglich bemalt.

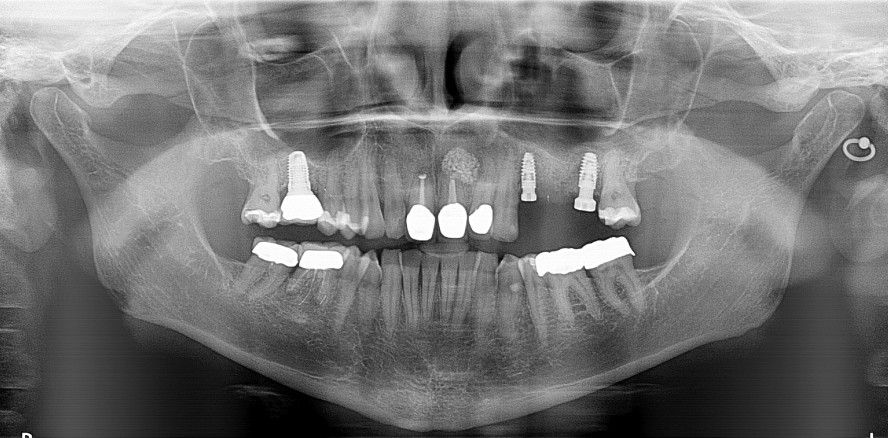

Bei der Röntgenkontrolle nach einem Jahr sieht man den Erhalt des Knochens an 26 apikal sowie die Stabilität des Hartgewebes krestal an beiden Implantaten, dies ist dem Platform Switching zu verdanken. Einerseits durch mehr Knochen krestal und andererseits durch die konkaven Komponenten werden die Voraussetzungen für langfristige Stabilität und ein gesundes periimplantäres Gewebe erschaffen (Abb. 13). Der krestale Knochen wird zusätzlich durch eine Zahnfleischmanschette um das konkave Abutment geschützt.

Fazit

Moderne Implantatsysteme bieten nicht nur moderne Optionen für spezielle Situationen, sondern auch eine universelle Anwendung. „One size fit all“ erscheint heutzutage überholt. Es ist nicht zufällig, dass viele Hersteller nicht nur zwei oder drei Linien anbieten, sondern mehrere. Moderne digitale Lösungen vereinfachen viele Behandlungsschritte, wie z. B. die Abformung, und gestalten die Prothetik effizienter durch Zeitersparnis.

Hier geht es zur Literaturliste.

Der Beitrag ist im Implantologie Journal erschienen.

Foto: Autoren