Implantologie 05.09.2022

Entwicklung einer neuen Führungshülse aus Zirkoniumdioxid

share

Einsatz für die navigierte Bohrung in der zahnärztlichen Implantologie

Die zahnärztliche Implantologie hat sich in den letzten 50 Jahren enorm weiterentwickelt. Jedoch nicht nur die reinen Zahnimplantate, sondern auch die Insertionstechniken und die Möglichkeiten einer vorhersagbaren Planung haben sich stark verändert und verbessert.

Um die Implantatinsertion im Mund-Kiefer-Bereich sicherer und möglichst exakt zu machen, sind Methoden entwickelt worden, um vorab gewonnene 3D-Daten zu verwenden. Diese Technik wurde möglich nach der Entwicklung des CTs durch Hounsfield 19721 und der Einführung des strahlenreduzierten DVT/CBCT.2, 3 Das erstellte DVT wird im DICOMStandard gespeichert.4 Mithilfe der gewonnenen Daten können Navigationsschablonen mit entsprechend eingearbeiteten Führungshülsen produziert werden. Diese ermöglichen eine möglichst präzise Implantation.5 Hierzu berichten Schnutenhaus et al. (2018), dass navigiert gesetzte Implantate genauer positioniert sind als frei Hand gesetzte Implantate.6 Zurzeit werden im Allgemeinen Metallbohrer gepaart mit Metallführungshülsen in der dentalen Implantologie verwendet.7

Allerdings kann hierdurch Abrieb beim geführten Bohren entstehen und das Operationsgebiet kontaminieren.8 Die Erfahrung in der Hüftendoprothetik zeigt, dass Metall-Metall-Paarungen in ihrem Abriebverhalten ungünstig sind. Durch die Metallpartikel kann es zu einer Entzündung des umliegenden Gewebes, der Abrieberkrankung bzw. der sog. Partikelkrankheit kommen.9 Auch in der Zahnmedizin birgt der im Operationsgebiet liegende Abrieb Gefahren in Bezug auf Wundheilung und spätere Periimplantitis.10, 11 Titanionen aus den Titanpartikeln stimulieren indirekt eine Entzündungsreaktion12 und eine Schädigung der Osteoblasten wird ebenfalls angenommen.13 In der Orthopädie bie-tet eine Keramik-Keramik-Paarung eine Alternative mit geringerer biologischer Aktivität und einem 27-fach verringerten Abrieb.9

Ziel der Arbeit

Zielsetzung der Arbeit ist es, den Spanabrieb einer neuen Paarung Zirkoniumdioxid-Zirkoniumdioxid zu testen und mit einer Führungshülse aus Titan in Verbindung mit einem Stahlbohrer zu vergleichen, um die Risiken, die der Spanabrieb mit sich bringt, zu verhindern bzw. auf ein Minimum zu reduzieren. Hierfür werden Testbohrungen an einem anatomischen Präparat durchgeführt und anschließend histologisch und mittels EDX-Analyse verglichen.

Material und Methoden

Für die Untersuchung wurden zehn Bohrungen mit der Kombination ZrO2-Führungshülsen/ZrO2-Bohrer und eine Bohrung mit Titan-Führungshülse/Stahlbohrer durchgeführt und anschließend untersucht. Im Nachfolgenden sind hierfür die Materialien und Methoden dargestellt.

Knochenmaterial

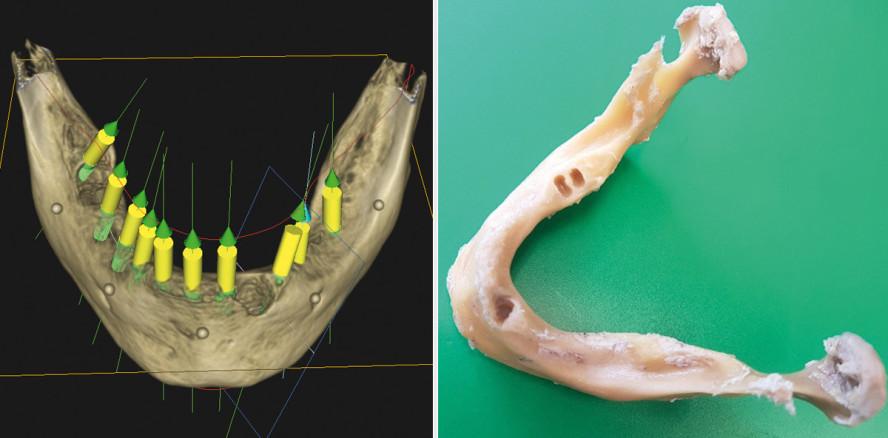

Für den Versuch diente ein anatomisches zahnloses mazeriertes Unterkieferpräparat, das in Paraformaldehyd fixiert wurde (Abb. 1). Dieses Präparat wurde gewählt, um eine in-vivo-ähnliche Situation zu simulieren. Die Anteile des kortikalen Knochens sind breit und die spongiösen Strukturen sind dicht, wie im DVT zu sehen ist. Die Knochenqualität entspricht der D2-Klassifikation nach Lekholm und Zarb.14 Der Ramus mandibulae wurde vom Corpus mandibulae separiert, um die Bohrungen der Stahlbohrer in Verbindung mit Titan-Führungshülsen und der Zirkoniumdioxidbohrer in Verbindung mit Zirkoniumdioxid-Führungshülsen getrennt zu halten und eine Kontamination auszuschließen.

DVT vom Unterkieferknochen zur Planung und Positionierung der Bohrungen

Die fixierten Kieferabschnitte wurden in einem DVT-Gerät (Carestream 9300®) gescannt (Abb. 2). Anschließend erfolgte die Planung mit einem Planungsprogramm (CS 3D Imaging v3.8.6). Elf Implantate wurden knochengetragen geplant bzw. positioniert. Zehn Implantate wurden im Corpus mandibulae geplant (Abb. 3) und ein Implantat im Ramus mandibulae.

Die Daten wurden nun in das coDiagnostiX® Technikprogramm eingelesen, um sowohl das Kiefermodell als auch die knochengetragenen Bohrschablonen herzustellen.

Herstellung der Schablonen und des Kiefermodells

Die Herstellung von Modell und Schablonen geschah im Druckverfahren mit dem Drucker Nextdent® 5100 von 3DSystems. Für den Druck der Kiefer wurde Nextdent® Model 2.0/grau, für die Bohrschablone Nextdent® SG benutzt.

Da die Bohrschablonen aus Kunststoff hergestellt werden und ein direktes Bohren durch diesen zu extrem starken Abrasionen des Kunststoffes durch die scharfen Implantatbohrer führt, muss die Führung des Bohrers aus einem entsprechend härteren Material erfolgen. Die Führung wird deshalb von Titan-Führungshülsen bzw. Zirkoniumdioxid-Führungshülsen übernommen.

Führungshülsen

Verwendet wurde die Titan-Führungshülse M.27.31.D200L5 von Steco® mit einem Innendurchmesser von 2 mm, die in die Bohrschablone für den Ramus mandibulae eingeklebt wurde. Aus Zirkoniumdioxid ist keine Führungshülse kommerziell erhältlich, deshalb wurden neue Führungshülsen aus Zirkoniumdioxid entsprechend der von uns vorgegebenen folgenden Anforderungen hergestellt:

- Führungshülsen (Zirkoniumdioxid) für Knochenbohrer mit 2 mm Außendurchmesser

- Zirkoniumdioxid-Führungshülse mit Bund nach eigener Skizze (Gebrauchsmuster Nr. 202020103184.8, Innendurchmesser: 2 + 0,02/+ 0,04 mm, Länge: 8 mm, Fase 0,5 x 45° auf der Gegenseite des Bundes. Werkstoff: ZrO2,-Y-TZP)

Kriterien für die Qualitätskontrolle waren:

- Außenmaße werden mit einer Mikrometerschraube vermessen.

- Der Innendurchmesser wird mit Prüfstiften kontrolliert. Ø 2,020 mm Prüfstift muss durch die Innenbohrung durchgehen, Ø 2,040 mm Prüfstift – nicht.

- Der Hersteller erklärt, dass sämtliche Produkte mit den Anforderungen konform sind, die sich aus den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU ergeben, soweit sie in den Anwendungsbereich dieser Regelung fallen. Die Zirkoniumdioxid-Führungshülsen wurden in die Bohrschablone eingeklebt.

Bohrung

Mithilfe der Bohrschablonen wurden elf Bohrungen durchgeführt. Die Bohrungen erfolgten ohne Kühlung mit einer niedrigen Drehzahl von max. 400/min. Ein Keramik-Pilotbohrer (K210L20.204.020, Komet®) wurde für zehn Bohrungen (Bohrtiefe von 8 bis 12 mm) am Corpus mandibulae, ein Stahl-Pilotbohrer (210L16.204.020, Komet®) für die Bohrung am Ramus mandibulae bis zum Anschlag verwendet.

Histologische Vorbereitung für die Untersuchung

Für die histologische Untersuchung wurde der fixierte Unterkiefer mit einer Trenneinheit (große Diamantscheibe Horico® 333C450) in schmale Knochenscheiben (ca. 5 mm dick) separiert und nummeriert. Diese wurden mit einer modifizierten Trenn-Dünnschliff-Technik15 wie folgt weiterverarbeitet: Nach der Entwässerung in aufsteigender Alkoholreihe (70, 90, 96, 100 Prozent) folgte die Kunststoffinfiltration in zwei Schritten. Erst wurden die Präparate für sieben Tage mit einem Eins-zu-eins-Gemisch aus 2-Hydroxyethylmethacrylat und TECHNOVIT® 7200 VLC infiltriert, dann wurden sie für weitere sieben Tage mit TECHNOVIT® 7200 VLC infiltriert, beide Schritte erfolgten unter Vakuum (500 mbar) und Lichtausschluss. Zur Polymerisation wurden die infiltrierten Präparate vier Stunden unter gelbem und vier Stunden unter blauem Licht im Lichtpolymerisationsgerät (EXAKT®) belassen.

Anschließend wurden die entstandenen Blöcke getrimmt und auf einen Kunststoffträger mit einem Dreikomponentenkleber (TECHNOVIT 4000®) befestigt. Bis zum Erreichen der Bohrungen wurde angeschliffen (Schleifmaschine EXAKT® 400CS). Ein weiterer Kunststoffträger wurde auf die angeschliffene Fläche fixiert. Diese angeschliffene Fläche entspricht der zu untersuchenden Fläche. Mit einer Diamantbandsäge (EXAKT® 300CP) wurde ein 100 bis 150 µm dicker Schnitt des Blockes abgenommen und mit dem Mikroschleifsystem (EXAKT® 400CS) auf eine Stärke von 10 bis 15 µm heruntergeschliffen. So konnten pro Knochenblock zwischen ein und drei Präparate gewonnen werden. Insgesamt wurden zehn Segmente aufgearbeitet. Es folgte eine Anfärbung der Schliffpräparate mit Toluidinblau.

Histologische Auswertung

Die Schliffe wurden mit einem Lichtmikroskop (ZEISS Axioskop 2®) in aufsteigender Objektiv-Vergrößerung (50-, 100-, 200-, 400-, 500-fach) begutachtet. Über eine angeschlossene digitale Videokamera (ZEISS AxioCam MRC®) wurden die Bilder digitalisiert. Alle histologischen Präparate wurden auf Artefakte, eventuell vorhandene Hitzeschäden und sonstige Fremdkörper (z. B. durch Abrieb) untersucht.

EDX-Analyse

Aufgrund unklarer Strukturen in den histologischen Präparaten des Segments 3 wurden diese zusätzlich einer EDX-Analyse unterzogen, um nachzuweisen, ob Zirkoniumdioxid zu finden sei. Die EDX-Analyse16 wird verwendet, um Elementkonzentrationen in Festkörpern festzustellen.17 Sie nutzt „die von einem Festkörper infolge eines Elektronenbeschusses emittierten charakteristischen Röntgenstrahlen, um die darin enthaltenen Elemente qualitativ und quantitativ zu bestimmen“18.

Ergebnisse

Beobachtungen beim Bohren

Auffällig war die recht „hakelige“ Führung des Stahlbohrers. Im Gegensatz zur Titan-Stahl-Paarung fiel die sehr gute Gleitfähigkeit des Keramikbohrers in der Keramikhülse auf. Der Bohrer ließ sich sehr gut in den vorgeplanten Hülsen in Tiefe und Achse führen. Makroskopisch konnte beim Bohren kein Abrieb festgestellt werden. Die Schnittflächen der Präparate mit Stahlbohrer waren sauber und glatt. Die Schnittflächen der Präparate mit Keramikbohrer waren ebenfalls alle sauber und glatt.

Ergebnisse Histologie

In den histologischen Präparaten der Segmente 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 9 und der Titan-Stahl-Bohrung waren häufig auftretende Artefakte durch die Einbettung (z. B. Blasenbildung) zu erkennen (Abb. 4–5). Histologisch waren weder in den Präparaten der Paarung Keramikhülsen/Keramikbohrer noch in der Paarung Stahlbohrer/Titanhülse Fremdkörper zu erkennen. Bei allen Segmenten inkl. des Titan-Stahl-Segmentes fanden sich granuläre Fragmente sowie kleinere Knochentrümmer und granulärer Debris.

Stahl/Titan

Das Präparat Stahlbohrer/Titanhülse zeigte bei den höheren Vergrößerungen an der Wand des Kanalschachtes die für eine Metallabspanung typischen Formen von Abrieb als unregelmäßig geformte schwärzliche Partikel mit Größen bis zu 20 µm (Abb. 4a und b). Hitzeschäden konnten hier nicht festgestellt werden.

Zirkoniumdioxid

Bei den keramischen Gleitpaarungen konnten in der Vergrößerung bis 20-fach keinerlei Verdacht auf Keramik-Partikelabrieb in sieben Proben gefunden werden. Hitzeschäden konnten in diesen sieben Präparaten auch nicht festgestellt werden. Lediglich drei (3, 5 und 8) der untersuchten Präparate wiesen geringfügige Hitzeschäden auf. Hier wurden auch Abrieb-verdächtige Zonen gefunden. Diese wurden dann in 500-facher Vergrößerung nochmals überprüft. In diesen Präparaten wurde ein geringer Keramikabrieb vermutet. Um Zirkoniumdioxid-Abrieb sicher nachzuweisen, wurde eine EDX-Analyse der betroffenen Bereiche des Segments 3 durchgeführt.

Ergebnisse EDX-Analyse

Folgende Elemente konnten nachgewiesen werden: C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca. Es konnte kein Zirkoniumdioxid in den untersuchten Bereichen der Präparate gefunden werden.

Diskussion

Ziel der Arbeit war es, zu untersuchen, inwiefern Abrieb beim Bohren in Zirkoniumdioxid- bzw. Titan-Führungshülsen gefunden werden kann. Es konnte bei Titan-Führungshülsen Abrieb festgestellt werden, bei Zirkoniumdioxid konnte weder histologisch/mikroskopisch noch per EDX-Analyse Zirkoniumdioxid-Abrieb nachgewiesen werden.

Titanpartikel können zu Unverträglichkeiten und „unspezifischen Entzündungsreaktionen“ führen.19 Außerdem ist die Prävalenz von Titan-Partikeln in der Umgebung von erkrankten Implantaten höher als die in der Umgebung von gesunden Implantaten.20, 21 Diese Partikel können von Metallinstrumenten während der Implantatbettaufbereitung, von der Implantatoberfläche selbst und vom Einsetzen des Abutments stammen.22 „Während Titan im biologischen System der Tribokorrosion unterliegt und in der Folge immunologische Reaktionen auslöst, zeichnet sich […] Zirkondioxid durch hervorragende Korrossionsresistenz aus und besitzt aufgrund dessen eine hohe biologische Verträglichkeit.“23 Die Zirkoniumdioxidhülsen könnten somit möglicherweise eine Weiterentwicklung der Titan-Führungshülsen darstellen.

Die Präparate mit Hitzeschäden wurden im Nachhinein auf Besonderheiten ausgewertet (Tab. 1). Die Auswertung der Präparate ergab stärkere Angulationen in der Bohrachse (Segment 3) sowie einen dichten Kontakt zu kortikalen harten Knochenstrukturen (Segment 5 und 8). Diese Abweichungen zu den anderen Bohrungen lassen sich als Kritikpunkt anführen, sind aber dem anatomischen Unterkieferpräparat geschuldet. Dies hat eine sehr realitätsnahe Untersuchung ermöglicht, im Gegenzug aber sind die Bohrungen nicht alle gleich reproduzierbar.

Im vorliegenden Versuchsaufbau wurde immer mit derselben niedrigen Drehzahl von max. 400/min gebohrt. Ob es in einem höheren Drehzahlbereich zu Abrieb bei einer Zirkoniumdioxid-Paarung kommt, gilt es noch zu untersuchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit dieser Arbeit ein Grundstein für die Verwendung von Zirkoniumdioxid-Bohrhülsen gelegt wurde. Um eine endgültige Aussage für die Praxis der zahnärztlichen Implantologie zu tätigen, und die Frage zu klären, ob die Zirkoniumdioxidhülsen im Gegensatz zu Titanhülsen auch klinisch vorzugswürdig sind, sollte mit einer größeren Anzahl an Bohrungen zunächst in einem weiteren Ex-vivo-Knochenmodell und anschließend mit einem In-vivo-Ansatz getestet werden.

Fazit

Aufgrund der bekannten Probleme mit Titan-Partikeln aus der Hüftendoprothetik, der von Jacobi-Gresser (2013) beschriebenen Titanunverträglichkeiten19 und der Effekte von Titan-Partikeln auf Periimplantitis,21 ist wohl davon auszugehen, dass die Anwendung von Zirkoniumdioxid-Führungshülsen in Kombination mit Zirkoniumdioxid-Bohrern im Gegensatz zu Titan-Führungshülse mit Stahlbohrer Vorteile bietet.

Hinweis: Die Autoren bedanken sich bei Frau Dr. Ute Nimtschke, Dresden und Frau Beate Schiermeyer-Dunkhase, Bonn (Dünnschliffherstellung).

Eine Literaturliste steht hier für Sie zum Download bereit.

Dieser Fachbeitrag ist im Implantologie Journal erschienen.

Bitte beachten Sie, dass CME-Artikel nach zwei Jahren ihre Gültigkeit verlieren.