Oralchirurgie 23.09.2025

Komplexe Implantation im Seitenzahngebiet

share

Durch die hochentwickelten Techniken der Mikrochirurgie sowie den Fortschritt in der Entwicklung von Ersatzmaterialien in der dentalen Chirurgie stehen heute zahlreiche Lösungsansätze für diesen spezifischen Fall zur Verfügung. Im Rahmen der Vorbereitung dieses Case Reports wurden 14 renommierte Implantologen und Parodontologen – sowohl national als auch international – gezielt zu diesem Fall befragt, von denen neun eine Therapieoption vorgeschlagen haben. Die erhaltenen Antworten und vorgeschlagenen Lösungsansätze zeigten eine große Vielfalt. Auffällig war dabei insbesondere, dass die Mehrheit der Experten eine Lösung in Kombination mit industriellen Ersatzmaterialien empfahl. Diese reichten von dermalen Matrizes bis hin zur Anwendung von Hyaluronsäure und weiteren Biomaterialien.

Diese Beobachtung führt aus Sicht der Autoren zu zwei wesentlichen Erkenntnissen: Zum einen verdeutlicht sie den enormen Fortschritt der dentalen Industrie und ihren Einfluss auf die Entscheidungsfindung in der Implantatchirurgie, zum anderen werden die starke Abhängigkeit sowie potenzielle Interessenkonflikte innerhalb der Expertenkreise erkennbar. Dennoch bleibt ein fundiertes biologisches Wissen die essenzielle Grundlage für jeden lösungsorientierten Ansatz.

Fallbeschreibung

Eine 34-jährige gesunde Patientin (ASA 1)1 stellte sich zur Lückenversorgung in Regio 46 mittels Implantat vor. Die Patientin hatte in ihrer Jugend eine kieferorthopädische Behandlung, im Rahmen derer die ersten Prämolaren entfernt wurden. Zahn 45 steht klinisch in einer leicht gedrehten Position und ist nach bukkal verschoben (Abb. 1). Zahn 46 wurde aufgrund einer Fraktur im Alter von 25 Jahren entfernt. Zudem bestand eine Rezession von 4 mm an Zahn 45 (Miller Klasse I, Cairo RT I)2, 3 mit erhöhter Kälteempfindlichkeit. Eine prächirurgische kieferorthopädische Behandlung wurde von der Patientin abgelehnt.

Der Behandlungsplan umfasste:

- Augmentation und simultane Implantation in Regio 46 sowie Weichgewebsverdickung und Rezessionsdeckung an Zahn 45.

- Freilegung des Implantats und freies Schleimhauttransplantat (FST) in Regio 45-46.

- Prothetische Versorgung.

Die Patientin stimmte dem Behandlungsplan zu, und die chronologische Terminierung aller chirurgischen Schritte wurde vereinbart.

Augmentation mit simultaner Implantation und Rezessionsdeckung

Der Eingriff erfolgte unter intravenöser Analgosedierung (Midazolam4, Sympal) und lokaler Anästhesie (UDS Forte), wobei die sogenannte „Conscious Sedation“ sowohl für Patienten als auch für Behandler deutliche Vorteile bietet.5 Eine präoperative Antibiotikaprophylaxe6, 7 (Ampicillin 2 g) wurde als One-Shot intravenös vor der Applikation der lokalen Anästhesie verabreicht. Die Schnittführung (Abb. 2) in Regio 46 erfolgte krestal mit einer Entlastung distobukkal an Zahn 47 sowie einer Erweiterung der Inzision sulkulär an Zahn 45 bis hin zum Zahn 43, was auf der Technik nach Zucchelli und De Sanctis basiert.8–10

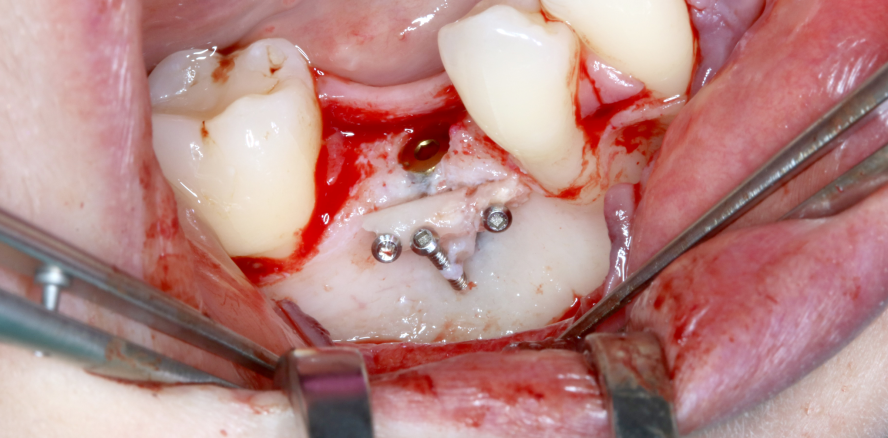

Da die knöcherne Situation eine simultane Implantation zuließ, wurde das Implantatbett präpariert. Zunächst wurde im Rahmen der Bohrkerntechnik nach Khoury11–13 mittels Trepan (Meisinger) Knochen entnommen (Abb. 3). Die Implantatinsertion (CONELOG 3,8 x 11 mm) gestaltete sich unproblematisch. Das Implantat wurde leicht subkrestal inseriert, um einen optimalen Abstand zwischen Gingivaverlauf und Implantatschulter zu gewährleisten. Dieser sollte laut aktuellen, sehr evidenten Studien mindestens 4 mm betragen (Abb. 4).14, 15

Die Karotten-Technik (Bohrkerntechnik nach Khoury) wurde zur Augmentation kleiner Defekte genutzt. Die in zwei Drittel und ein Drittel geteilte Karotte (Abb. 5) wurde horizontal fixiert (Osteosyntheseschrauben, Stoma) und apikal lateral des Implantates augmentiert. Knochenspäne aus dem retromolaren Bereich, die mittels Safescraper entnommen wurden, füllten die Zwischenräume, während Implantat und Bohrkern mit autologen Knochenchips bedeckt wurden (Abb. 7). Inzwischen erfolgte die Entepithelialisierung der klinischen Papille zwischen Zahn 45 und 43, um eine schnellere Vaskularisierung der chirurgischen Papille mit der vorhandenen klinischen Papille zu gewährleisten. Die Wurzeloberfläche wurde sorgfältig mittels Scaler und Küretten gereinigt. Nun erfolgte die Entnahme des Bindegewebes im Tuberbereich.16, 22 Nach Entnahme und Entfernung des epithelialisierten Anteils wurde das Bindegewebe (ca. 1 mm dick) am Zahnhals von Zahn 45 mittels intrapapillärer Nähte fixiert (7/0 PGA resorbierbar; Abb. 6). So wurde nicht nur die Rezession gedeckt, sondern auch eine notwendige Verdickung der Schleimhaut im zervikalen Bereich von Zahn 45 erreicht. Abschließend wurde das Augmentat mit A-PRF abgedeckt und der Wundverschluss spannungsfrei durchgeführt (Abb. 8).17 Postoperativ erfolgten eine Röntgenkontrolle sowie eine engmaschige Überwachung (Abb. 9).

Die Patientin und Begleitperson erhielten Anweisungen zur postoperativen Phase. Besonders betont wurde die Bedeutung des Verzichts auf jegliche mechanische Reinigung des Operationsgebietes. Es ist essenziell, das OP-Gebiet nach einem derart anspruchsvollen Eingriff für einen Zeitraum von ca. 14 Tagen mechanisch zu schonen, um die Revaskularisierung der neuen Papillen und eine komplikationsfreie Heilung des Augmentates sowie des Weichgewebes unter absoluter Ruhe zu ermöglichen.18 Das postoperative Schmerzmanagement19, 20 beinhaltete bei Bedarf die Einnahme von Ibuprofen 600 mg, drei bis viermal täglich im Abstand von sechs Stunden.

Freilegung des Implantates und FST

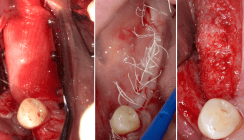

Drei Monate später wurde die zweite OP durchgeführt (Abb. 10). Nach Sedierung und lokaler Anästhesie wurde zunächst in Region 45–47 ein apikaler Verschiebelappen (Abb. 11) durchgeführt und der Lappen mittels 5/0 resorbierbaren Nähten (Glycolon, Resorba) fixiert. Die Osteosyntheseschrauben, die nun durch das Weichgewebe sichtbar waren, wurden entfernt. Mithilfe einer Musterschablone wurde die Größe des zu entnehmenden Transplantats vermessen und angepasst. Diese Schablone ermöglichte uns eine präzise Präparation des Transplantates, das eine Dicke von ca. 1 bis 1,5 mm nicht überschreiten soll.21 Nach der Entnahme des Transplantates wurde die Schutzplatte eingegliedert und eine sofortige Blutstillung beobachtet (Abb. 12a–c). Anschließend erfolgte die Freilegung des Implantates. Das Weichgewebe wies weiterhin eine Höhe von 4 mm in der Vertikale auf. Die Einheilkappe wurde nach vorsichtiger Knochenabtragung entfernt und ein Gingivaformer der Höhe 6 mm wurde eingeschraubt.

Eine kritische Zone stellt die keratinisierte Mukosa an der Implantatschulter dar. Die bukkale Zone wurde als Empfängerregion aufbereitet und entsprechend mittels diamantierter Kugel entepithelialisiert. Das freie Schleimhauttransplantat wurde exakt an die Empfängerstelle angepasst und mit 7/0-Nähten (PGA resorbierbar) an allen Ecken fixiert. Abschließend erfolgte die Stabilisierung des Transplantats mittels 5/0 Glycolon-Nähten (Abb. 13).

Die postoperative Kontrolle zeigte eine gute Heilungstendenz. Die Patientin berichtete lediglich über leichte Beschwerden im Gaumenbereich in den ersten drei Tagen postoperativ, was erwartungsgemäß war.22

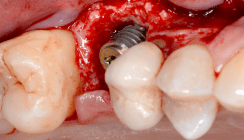

Erstellung eines individuellen Sulkusformers zur Weichgewebskonditionierung

Vier Wochen nach der Weichgewebschirurgie und Freilegung zeigte die Empfängerregion eine hervorragende Integration des freien Schleimhauttransplantates. Der Sulkusformer wurde entfernt und ein Scanbody (CONELOG 3,8/4,3) in das Implantat eingesetzt. Anschließend erfolgte ein digitaler Abdruck des Implantates mit dem Medit i700 (Abb. 14). Unser Zahntechnikermeister fertigte zeitnah einen individuellen Sulkusformer an (Abb. 15a+b). Dabei wurde besonders auf eine adäquate Ti-Base-Höhe (2 mm) geachtet, um einen optimalen Übergang zwischen Implantatschulter und Sulkusformer zu gewährleisten und ausreichend Platz für das Weichgewebe zu lassen. Die Patientin wurde anschließend an den überweisenden Kollegen zurückgegeben und in wenigen Wochen erfolgte die endgültige prothetische Versorgung (Abb. 16a+b).

Diskussion

Dieser Fallbericht veranschaulicht die Komplexität der gleichzeitigen Durchführung von Augmentation und Implantation im Seitenzahngebiet sowie der Rezessionsdeckung am benachbarten Zahn. Ein wesentlicher Aspekt ist der Konflikt in der Durchführung und dem Timing der chirurgischen Maßnahmen. Bei der Augmentation wird Volumen geschaffen, wobei die mukogingivale Grenze nach koronal verlagert wird, um das Augmentat spannungsfrei zu decken. In einem zweiten Schritt muss das Weichgewebe an der Implantatschulter so gestaltet werden, dass eine hygienische Pflege der Implantatkrone durch die Patientin gewährleistet ist.23, 24 Dabei erfolgt eine apikale Verlagerung des Weichgewebes, um den Bereich der befestigten Gingiva zu optimieren und gleichzeitig das bukkale Weichgewebe zu verdicken.

Für die Rezessionsdeckung nach modernen Techniken wie denen von Zucchelli oder Sculean/Allen26, 27 ist eine koronale Verlagerung und Verdickung des Weichgewebes erforderlich. Die aktuellen Studien belegen die Vorteile des Bindegewebes im Vergleich zu Biomaterialien hinsichtlich der Verdickung und Keratinisierung der Mukosa im Rahmen der Rezessionsdeckung.21, 25 Die zentrale Frage besteht darin, wie sich diese apikale und koronale Bewegung des Weichgewebes kombinieren lässt, wenn beide Operationsgebiete unmittelbar benachbart sind. Da in Regio 46 ein krestaler Schnitt durchgeführt werden musste und eine gleichzeitige Tunnelierung der Papillen an Zahn 45 erschwert war, wurde in unserem Fall bewusst die Zucchelli-Technik für die Rezessionsdeckung gewählt. Diese Entscheidung erfolgte unter Berücksichtigung der spezifischen anatomischen Gegebenheiten, um eine möglichst effektive und sichere chirurgische Lösung zu gewährleisten.

Ein zentraler Aspekt der Planung war die Materialgewinnung für die Hart- und Weichgewebsaugmentation. Als Verfechter autologen Materials wurde hier die Bohrkerntechnik gewählt, da sie eine minimalinvasive Methode zur Konturenaugmentation kleiner Defekte mit maximalem Regenerationspotenzial darstellt.11–13 Bei solch komplexen Eingriffen strebt man als Behandler den Einsatz immunologisch vorteilhafter Materialien an, um das Risiko eines Verlusts zu minimieren. Für die Weichgewebsaugmentation wurde im Rahmen des autologen Verfahrens zunächst eine Entnahme im Tuberbereich des Oberkiefers vorgenommen, um die Invasivität zu reduzieren und den Patientenkomfort zu verbessern.16, 22 Beim zweiten Eingriff erfolgte die Entnahme eines freien Schleimhauttransplantates aus dem Gaumen. Es gibt verschiedene Empfehlungen von unterschiedlichen Autoren zur Dicke des freien Schleimhauttransplantates. Im Durchschnitt sollte das FST für eine schnelle Revaskularisierung nicht dicker als 1 bis 1,5 mm sein.21 Um das postoperative Blutungsrisiko zu minimieren, wurde intraoperativ eine Verbandsplatte eingegliedert. Diese sollte einerseits eine sofortige Blutstillung gewährleisten und andererseits die Wunde in den folgenden drei Tagen vor äußeren Reizen schützen. Das Ziel besteht immer darin, mehrere Eingriffe zu kombinieren, um die Morbidität des Patienten so gering wie möglich zu halten. Im ersten Schritt wurde das dünne Weichgewebe am Zahn 45 verdickt und gleichzeitig die Rezession gedeckt. Das gesamte Weichgewebe wurde nach koronal verlagert, parallel zur Abdeckung des Augmentates in Regio 46. Es gibt zahlreiche Studien, die die Beziehung zwischen der Dicke des Lappens und der Reduktion von Rezessionen betonen. Je dicker das Weichgewebe, desto sicherer ist die Deckung.28–30 Daher wurden im ersten Schritt die Rezessionsdeckung und gleichzeitig die Verdickung der dünnen bukkalen Mukosa am Zahn 45 durchgeführt.

Beim zweiten Eingriff, der Freilegung des Implantates, wurden zwei Schwerpunkte gesetzt: die Schaffung eines dicken, fixierten und keratinisierten Weichgewebes bukkal am Implantat in Regio 46 sowie die Sicherung des Ergebnisses der Rezessionsdeckung an Zahn 45. Die beste, wenn auch altbewährte Lösung in diesem Fall war das freie Schleimhauttransplantat.23, 24 Das Transplantat wurde aus dem Gaumen gewonnen und ermöglichte die gewünschte Stabilität des periimplantären Weichgewebes in Regio 46 sowie die Sicherung des Ergebnisses der Rezessionsdeckung an Zahn 45.

Das Transplantat adaptierte sich hervorragend an die Empfängerstelle. Ästhetisch mag diese Methode nicht die optimale Lösung darstellen, jedoch spielt im Seitenzahngebiet die Ästhetik häufig eine untergeordnete Rolle.

Fazit

Dieser Fallbericht verdeutlicht, dass die Kombination von Augmentation und Implantation mit gleichzeitiger Rezessionsdeckung eine anspruchsvolle, jedoch durchdacht lösbare chirurgische Herausforderung darstellt.

Durch eine sorgfältige Patientenselektion, präzise Planung und exakte Ausführung lassen sich optimale ästhetische und funktionelle Ergebnisse erzielen. In diesem Fall wurde bewusst auf die Verwendung von Biomaterialien verzichtet. Trotz der rasanten Fortschritte in der dentalen Industrie zeigt sich, dass mit dem, was der Patient selbst mitbringt, hervorragende Resultate erreicht werden können. Autologe Transplantate, sei es für Hart- oder Weichgewebe, bleiben in der Implantologie nach wie vor der Goldstandard und bieten eine bewährte Grundlage für den langfristigen Erfolg.