Implantologie 04.09.2024

Spätimplantation nach beidseitiger Sinusbodenelevation

share

Ein teilweiser Zahnverlust im Seitenzahnbereich kann zu erheblichen funktionellen Defiziten und – insbesondere bei jungen Patienten – auch zu ästhetischen Problemen führen. Störungen des Kiefergelenks (TMJ) treten vor allem dann auf, wenn der Verlust der vertikalen Dimension und die Zahnwanderung nicht frühzeitig behandelt werden. Eine Pneumatisierung der Kieferhöhle und ein vertikaler Knochenabbau im Seitenzahnbereich werden hauptsächlich durch eine nicht behandelte partielle Zahnfehlstellung im Seitenzahnbereich verursacht.

In Fällen, in denen die krestale Restknochenmenge sehr gering ist, ist auch nach der Knochenregeneration der Erhalt des nativen umgebenden Knochens für die langfristige Stabilität der Implantate entscheidend. Unter anderem können Faktoren wie die Implantatgeometrie und die prothetische Verbindung Einfluss auf die krestale Knochenresorption nehmen. Unter diesem Aspekt bieten die hier verwendeten Implantate (iSy®, Camlog) Eigenschaften, die einen langfristigen Erhalt des marginalen Knochens unterstützen – hervorzuheben ist hier ihre Makrogeometrie, der nicht konisch zulaufende Implantathals und die konisch-prothetische Innenkonfiguration mit integriertem Platform Switching.1, 2

Diagnostik

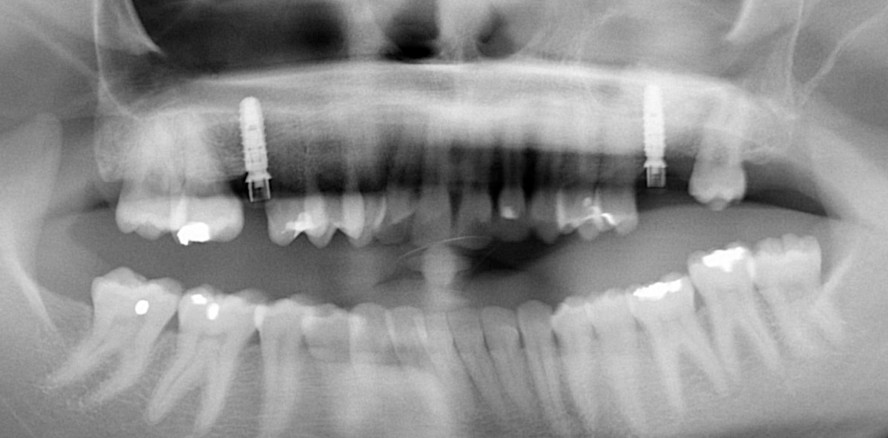

Eine 28-jährige Patientin kam, nachdem ihr die Seitenzähne 16, 26, 27 vor mehr als fünf Jahren alio loco extrahiert worden waren, zur Weiterbehandlung in unsere Praxis. Sie wünschte sich die Rekonstruktion der zahnlosen Kieferbereiche mit Implantaten. Bei der intraoralen Erstbefundung zeigte sich, dass das Fehlen des Zahns 16 eine mesiale Neigung des Zahns 17 initiiert hatte und der interproximale Raum verringert war. Bei der Röntgenaufnahme (OPG) wurden sowohl die Mesioangulation von 27 als auch mehrere kleinere Zahnfüllungen diagnostiziert. In Regio 16 und 26 war aufgrund der vertikalen krestalen Knochenresorption und der Sinuspneumatisierung eine deutliche Reduktion der Knochenhöhe erkennbar. Für eine stabile Insertion der Implantate waren Maßnahmen zum Knochenaufbau der Kieferhöhle erforderlich. Die Entscheidung fiel aufgrund der Bildgebung eines DVT-Scans mit erkennbarer Restknochenhöhe von unter 4 mm auf den externen Zugang zur Kieferhöhle. Der Sinusboden musste mehr als 3 mm eleviert werden, wobei die für den Abbau ursächliche Pneumatisierung rückgängig gemacht wurde. Im vorliegenden Fall entschieden wir uns für ein zweizeitiges Vorgehen, da die erreichbare Primärstabilität maßgeblich von der präoperativen Knochenhöhe beziehungsweise Knochenqualität abhängig ist.

Chirurgie

Nach der radiologischen Diagnostik und einer ausführlichen Beratung erfolgte der Eingriff am OP-Tag unter Lokalanästhesie. Der Mukoperiostlappen wurde nach einer trapezförmigen Inzision mittels einer 15-c-Bistoury-Klinge präpariert. Das laterale Fenster wurde mithilfe eines Piezogeräts, mit dessen Ultraschalltechnologie die Weichgewebe geschont und nur die Hartgewebe und der Knochen abgetragen werden, beidseitig angelegt. Es wurde darauf geachtet, dass die kaudale Osteotomielinie ca. 3 mm über dem vermuteten Kieferhöhlenboden lag. Nachdem die vestibuläre Knochenwand gefenstert war, wurde der Knochendeckel vorsichtig von der Membran gelöst und in Kochsalzlösung gelegt. Mit speziellen Handküretten wurde unter ständigem Knochenkontakt die palatinal anhaftende Schneider’sche Membran gelöst. Dank des großzügigen Lösens der Schleimhaut kann das Perforationsrisiko minimiert werden. Mit partikulärem Xenotransplantat und autologem Knochen wurde der Hohlraum zwischen dem Alveolarknochen und der Sinusmembran aufgefüllt. Anschließend wurde zum Schutz vor Auswaschung eine Kollagenmembran über das Fenster gelegt. Mit der Repositionierung der Mukoperiostlappen wurde die Kollagenmembran in einer stabilen Position fixiert, ein Anpinnen war in diesem Fall nicht notwendig. Die Lappen wurden exakt an die Wundränder adaptiert und mit Einzelknopfnähten speicheldicht verschlossen.

Implantatinsertion

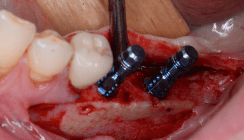

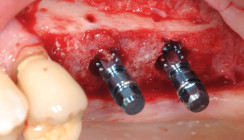

Nach achtmonatiger Heilungsphase wurden eine intraorale Röntgenaufnahme und ein DVT angefertigt. Das Röntgenbild zeigte einen ausreichend hohen regenerierten Knochen an der transplantierten Stelle. Neun Monate nach der Sinusbodenaugmentation konnte jeweils ein Implantat gemäß dem für das System konzipierten offenen Behandlungskonzept eingesetzt werden. Der Alveolarknochen wurde im Bereich der vorbestimmten Implantatposition mit einer minimalinvasiven, modifizierten Schleimhautlappentechnik freigelegt. Die Inzisionen wurden 1,5 mm von den mesialen und distalen Papillen entfernt angelegt, um ein Kollabieren oder eine Rückbildung dieser zu vermeiden. Das Implantatbett wurde nach dem vom Hersteller angegebenen effizienten Bohrprotokoll aufbereitet. Die Implantatposition wurde mit einem Rosenbohrer angekörnt. Mit der anschließenden Pilotbohrung wird die Tiefe und Achse des Implantatlagers bestimmt. Die endgültige Bohrung wurde mit dem im Paket enthaltenen Einpatienten-Formbohrer durchgeführt. Beidseitig wurde je ein Implantat inseriert. Sie erreichten die erforderliche Primärstabilität für die offene Einheilung. Auch wenn das Implantatdesign aufgrund der parallelen Implantatform nicht ideal ist, um eine hohe Drehmoment-Primärstabilität zu erreichen, verhindert das Design der Implantatbasis mit einem etwas größeren Abutmentdurchmesser als der Implantatdurchmesser selbst, eine Sinuswanderung der Implantate in der Einheilphase.

Sofern, wie in diesem Fall, eine Primärstabilität von 20 Ncm Torque oder mehr erreicht ist, kann die transgingivale Einheilung als Therapieoption gewählt werden. Die PEEK Gingivaformer wurden auf die Implantatbasis gesteckt und die Lappen mit einfachen 5/0-Nähten um die Heilkappe herum dicht vernäht. Die intraorale Röntgenaufnahme diente als Basislinie, um den ersten BIC (Knochen-Implantat-Kontakt) an der Implantatschulter zu verifizieren.

Die prothetische Versorgung

16 Wochen nach dem Einsetzen der Implantate und den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen begann die prothetische Versorgung. Die PEEK-Gingivaformer wurden von der Basis entfernt und die Multifunktionskappen aufgeklickt. Intraoral wurden analoge Abdrücke sowohl der Implantatpositionen als auch des periimplantären Weichgewebes genommen. Die Abformungen wurden ins Labor transferiert. Nach Erstellung der Meistermodelle wurden Metallkeramik-Kronen (PFM) auf individualisierten Universalabutments hergestellt. Zum Einsetzen der finalen Versorgung wurden die vormontierten Implantatbasen mithilfe des Konuslöseinstruments aus den Implantaten entfernt. Es zeigte sich eine stabile periimplantäre Mukosamanschette. Die Titanabutments wurden eingesetzt und die Abutmentschraube mit 20 Ncm angezogen. Nach der Funktions- und Farbkontrolle wurden beide Kronen auf den angerauten Abutments zementiert.

Fazit

Nach sechs Monaten in funktioneller Belastung stellen sich die Hart- und Weichgewebe stabil dar. Ein wesentlicher Vorteil des Behandlungskonzepts liegt darin, dass für die prothetische Versorgung nur ein Abschraub- und Verschraubungsvorgang erforderlich ist, wodurch ein durch entzündliches Bindegewebe (ICT) verursachter Knochenumbau im Bereich der Implantatschulter vermieden wird. Ästhetik, Patientenzufriedenheit und funktionelle Rehabilitation wurden erreicht.

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im IJ Implantologie Journal erschienen.