Implantologie 25.11.2024

Hangar-Technik bei vertikalem Knochendefekt im Oberkiefer

share

Die konservative Therapie eines stark kompromittierten Gebisses kann bedeuten, so viele natürliche Zähne wie möglich zu erhalten. Wenn dies aber nur mit hohem Aufwand und bei unsicherer Prognose möglich ist, tendieren viele Patienten heutzutage zu einer implantologischen Behandlung des (nach Extraktion der Restzähne) zahnlosen Kiefers. Dabei kann wiederum ein konservatives Vorgehen gewählt werden in dem Sinne, dass nur die nach Studienlage geforderte Mindestzahl von Implantaten inseriert wird: vier im Unterkiefer, vier bis sechs im Oberkiefer.

Eine 61-jährige Patientin stellte sich mit einem nicht erhaltungswürdigen Zahn 14 im rechten Oberkieferseitenzahnbereich vor. Ziel der geplanten Behandlung war nach der Entfernung des Zahnes 14 eine adäquate implantatprothetische Neuversorgung der Situation. Es bestand in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit eines vertikalen Knochenaufbaus. Die Augmentation erfolgte mittels der Hangar-Technik und rein autologen Knochenschalen. Die Knochenschalen wurden mittels der sog. Semilunar-Technik (SLT) und unter Einsatz des Easy Bone Collectors im retromolaren Bereich des Unterkiefers entnommen. Bei der „Hangar-Technik“ kann das Implantat zeitgleich mit der vertikalen Knochenaugmentation durch die okklusal fixierte Knochenschale inseriert werden. Der Name ist von dem französischen Wort Flugzeughangar abgeleitet, der sich durch seine außerordentliche Stabilität und die typische abgerundete Deckenform auszeichnet.

Einleitung

Nach einer Zahnentfernung und dem Verlust des sog. Bündelknochens kann es zu einer ausgeprägten Knochenatrophie1–3 kommen. Die Rekonstruktion dieser Knochendefekte ist die Grundlage einer dauerhaften Wiederherstellung gesunder Gewebeverhältnisse und einer prothetischen Restauration.

Zur Schaffung eines ausreichend dimensionierten neuen Implantatlagers können Knochendefekte mit autologen Knochenblöcken, Knochenersatzmaterial oder einer Kombination der beiden Verfahren rekonstruiert werden.4, 5 Im vorliegenden Fall erfolgte der Knochenaufbau rein autolog. Um die Knochenentnahme minimalinvasiv zu gestalten, erfolgte diese mittels des Easy Bone Collectors und der Semilunar-Technik, bei der die Schalen nicht mehr gesplittet werden müssen. Durch diese Art der Entnahme weisen die Schalen eine Rundung auf, die möglicherweise im Hinblick auf das Expositionsrisiko vorteilhaft ist. Ansonsten erfolgt der Umgang mit diesen abgerundeten Knochenschalen und die Rekonstruktion des Knochendefektes nach den Kriterien der Schalentechnik nach Prof. Khoury.6, 7 Eine Besonderheit stellte die Tatsache dar, dass im vorliegenden Fall der vertikale Knochenaufbau und die Implantation simultan erfolgten. Möglich wurde das durch den Einsatz der sog. Hangar-Technik.

Die Schalenform bei der Hangar-Technik unterscheidet sich von den Schalen, die mit der Split Bone Block-Technik (SBBT) gewonnen werden, durch ihre Rundungen. Dies hat damit zu tun, dass die Schale mittels eines Trepans gewonnen wird. Diese Art der Entnahme wird auch Semilunar-Technik genannt und durch die Anwendung des Easy Bone Collectors (EBC) erleichtert.

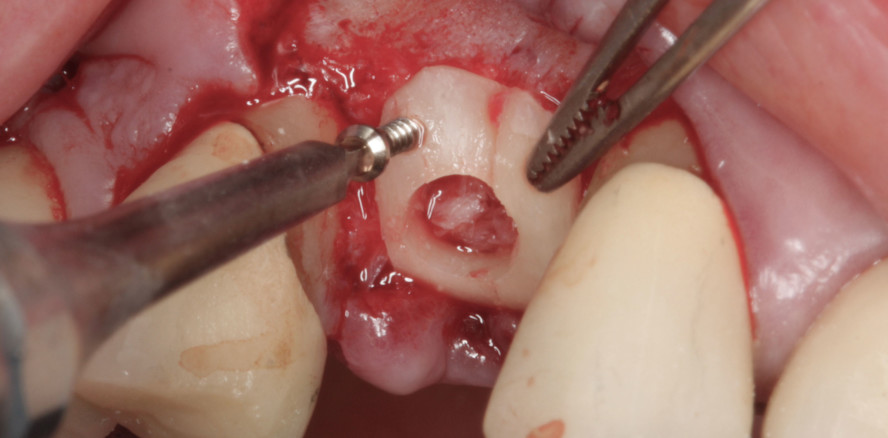

Das chirurgische Protokoll sieht bei der sog. Hangar-Technik vor, dass die okklusale Schale nach der Fixierung mit Osteosyntheseschrauben mittels einer Trepanfräse – möglichst in gleichem Durchmesser wie das Implantat – durchstoßen wird, sodass in der Folge das Implantat durch diese Trepanationsöffnung inseriert werden kann. Zuvor wird der Zwischenraum mit autologen Partikeln gefüllt.

Die Semilunar-Technik ist noch eine sehr junge Technik, während die Schalentechnik per se schon auf fast 30 Jahre Anwendung zurückblicken kann. Dementsprechend kann bei der Schalentechnik ebenfalls auf ein großes Repertoire an Studien verwiesen werden. Bei der sog. Split Bone Block-Technik (nach Prof. Khoury)6, 7 wird retromolar ein autologer Knochenblock entnommen, dieser dann geteilt und danach werden die Schalen am Kieferkamm zur Schaffung eines neuen Implantatlagers fixiert.

Ausgangssituation

Die 61-jährige Patientin stellte sich mit einem nicht erhaltungswürdigen Zahn 14 im Oberkiefer rechts vor. Ziel der geplanten Behandlung war die adäquate Rekonstruktion des Hart- und Weichgewebes sowie die prothetische Neuversorgung mittels einer implantatgetragenen Krone. Danach erfolgt die Rekonstruktion des Knochendefekts, wobei eine zuvor entnommene Knochenschale entsprechend der Schalentechnik nach Prof. Khoury auf Distanz gesetzt und mit kleinen Osteosyntheseschrauben fixiert wird.

Es ist hierbei eine Kieferkammbreite von mind. 7 mm anzustreben, um im Prämolarenbereich ein Implantat in ausreichenden Dimensionen inserieren zu können. Vorteilhaft bei der Methode des biologischen Eigenknochenaufbaus mit autologem Knochen ist die Tatsache, dass nicht überaugmentiert werden muss, da die Resorptionsgefahr äußerst gering ist. Anschließend wurde der bestehende Hohlraum entsprechend der Prinzipien des biologischen Eigenknochenaufbaus mit partikulierten Knochenspänen aufgefüllt, die beim Ausdünnen der Knochenschalen gewonnen wurden. Durch diese Methode wird im Unterschied zu kompakten Kortikalisblöcken die Oberfläche des Knochens vergrößert, was wiederum zu einer größeren Angriffsfläche für die zuführenden Gefäße führt und damit eine schnellere Ernährung und Revaskularisierung des aufgebauten Knochens erlaubt.

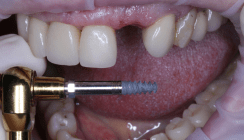

Prothetische Versorgung

Nach offener Abformung wurde im Labor ein Meistermodell erstellt, und es erfolgte die Herstellung eines Kobalt-Chrom-Brückengerüstes im CAD/CAM-Verfahren. Nach Herstellung des Gerüstes wurde dieses mit Verblendkeramik fertiggestellt. Die Krone wurde auf dem Implantat verschraubt, um einer durch Befestigungszement induzierten Periimplantitis sicher entgegenzuwirken. Das klinische Abschlussfoto zeigt reizfreies Weichgewebe im periimplantären Bereich sowie eine ausreichende keratinisierte Mukosamanschette periimplantär.

Diskussion

Im vorliegenden Fall konnte dank der Hangar-Technik das Einbringen des Implantats zeitgleich mit der Rekonstruktion des vertikalen Defizits erfolgen. Bei der „Hangar-Technik“ kann das Implantat simultan mit der vertikalen Knochenaugmentation durch die okklusal fixierte Knochenschale inseriert werden.

In der 8. Europäischen Konsensuskonferenz des BDIZ EDI 2013 wurden die Indikationsbereiche der GBR und des autologen Knochens herausgearbeitet. In dieser sog. Kölner Defektklassifikation (CCARD = Cologne Classification of Alveolar Ridge Defect) diskutierte der BDIZ EDI mit Experten aus sieben Ländern über den State of the Art in der oralen Augmentation. Bei der Betrachtung vergangener Defektklassifikationen (Seibert et al. 1983, Cawood und Howell 1988) fällt auf, dass diese nur einen Teilbereich der Hartgewebsdefektsituationen aufgriffen und die Defektumgebung weitestgehend unberücksichtigt ließen.

Dabei erscheint es offensichtlich, dass sich beispielsweise die Anzahl der begrenzenden Wände von Defekten und ihr Verhältnis zur Gesamtkiefersituation maßgeblich auf die postaugmentative Erfolgsquote auswirken. Rekonstruktionen von Defekten mit umgebenden Knochenwänden lassen sich einfacher stabilisieren (Khoury, Antoun et al. 2007) als ausgedehnte Defekte ohne weitere knöcherne Begrenzung (Araujo, Sonohara et al. 2002). Dies hat eine direkte Auswirkung auf die post-augmentative Erfolgsquote.

Das Konsensuspapier empfiehlt, dass bei der Verwendung von Knochenersatzmaterialien möglichst Eigenknochen beizumengen ist, um die osteogene Potenz des Augmentationsmaterials zu verbessern. Die Augmentation mittelgroßer und größerer Defekte mit Knochenersatzmaterial (KEM) und Membranen zeigt signifikant höhere Infektions- und Expositionsraten als Eigenknochen-Blockaugmentationen (Chiapasco, Abati et al. 1999).

Auflagerungsplastiken außerhalb der Kontur mit osteokonduktiven Knochenersatzmaterialien sollten – selbst in Kombination mit Eigenknochen – auf geringe Augmentationshöhen kleiner 4 mm beschränkt bleiben (Canullo, Trisi et al. 2006). Hingegen ist ein vertikaler Aufbau von mittleren und großen (über 8 mm) Defekten außerhalb der Kontur ausnahmslos für die Anwendung autologen Knochens (CCARD Classification) indiziert.

Eine weitere hochaktuelle Studie von 2019 zeigt ein Zehn-Jahres-Follow-up bei 142 Patienten nach vertikalem Knochenaufbau im Oberkiefer. Die Ergebnisse zeigen einen durchschnittlichen Knochengewinn in der Höhe von 7,6 mm und von 8,3 mm in der Breite und eine durchschnittliche Knochenresorption von lediglich 0,63 mm nach zehn Jahren (Khoury 2019). Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei Verwendung rein autologen Knochens selbst in der Königsdisziplin – dem vertikalen Aufbau – mit stabilen Langzeitergebnissen zu rechnen ist.

Eine Notwendigkeit, diese erfolgreiche und seit Jahren etablierte Methode durch den Einsatz von körperfremden Ersatzmaterialien und Membranen zu ergänzen und das Ergebnis durch die damit verbundene erhöhte Abstoßungs- und Expositionsgefahr zu gefährden, erschließt sich dem Autor nicht.

Mit dem beschriebenen Protokoll können unter der Anwendung von rein autologem Knochen vertikale Knochendefekte sicher rekonstruiert und mit einer verschraubten festsitzenden implantatgetragenen prothetischen Restauration langfristig ästhetisch und funktionell versorgt werden.

Dieser Fachartikel ist in der Dental Tribune Österreich erschienen.