Kieferorthopädie 29.04.2019

Digital Smile Design in der Kieferorthopädie

share

Immer wieder sehen sich Kieferorthopäden bei Beratungsgesprächen mit Patienten konfrontiert, die dem Behandlungsvorschlag nur zögerlich oder gar nicht zustimmen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und meist durchaus nachvollziehbar. Neben finanziellen oder zeitlichen Aspekten spielt bei der Akzeptanz eines Therapieplans oft ein ganz simpler Faktor eine entscheidende Rolle – das Vorstellungsvermögen. So sind viele Patienten geneigt, der vorgeschlagenen Behandlung lieber eine Absage zu erteilen, weil sie deren Endergebnis nicht verstehen bzw. es sich einfach nicht vorstellen können. Um diesen Patienten zu helfen bzw. die Kommunikation mit ihnen zu verbessern, nutzen immer mehr Kieferorthopäden die Software „Digital Smile Design“. Mit ihr können virtuelle Simulationen erfolgen, die ein besseres Verständnis des Therapieplans ermöglichen. Patienten wird mithilfe dieses Tools visualisiert, was auf sie zukommt und wie ihr Lächeln nach Erzielung des Behandlungsergebnisses aussehen wird. Eine Art virtuelle Probefahrt. Darüber hinaus wird eine optimale Verständigung innerhalb des nicht selten interdisziplinären Behandlerteams gewährleistet. Welche Vorteile sich bei Einsatz von Digital Smile Design für den Workflow in der Kieferorthopädie ergeben, erläutert Dr. Ioan Barbur anhand eines Fallbeispiels.

Einleitung

Studien belegen, dass attraktive Menschen im Allgemeinen erfolgreicher sind und über ein höheres Selbstwertgefühl verfügen als weniger attraktive Menschen.1 Daher handelt es sich heutzutage bei den meisten erwachsenen Patienten, die eine kieferorthopädische Behandlung anstreben, um Patienten, die den Wunsch hegen, ihre Gesichtszüge ansprechender zu gestalten.2

Nichtsdestotrotz stellen sich die Behandlungsbedürfnisse bei erwachsenen Patienten oft als komplex dar, sodass ein multidisziplinärer Therapieansatz erforderlich ist, der sowohl parodontale Behandlungen als auch die orale Rehabilitation nach Zahnverlust, restaurative sowie kieferorthopädische Behandlungen einschließen kann.3 Möglicherweise lassen sich Patienten von der Aussicht auf eine solch komplexe Behandlung, die einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird, abschrecken, was mitunter zu einer Entscheidung gegen den vorgeschlagenen Therapieplan führen kann.

In Anbetracht all dessen wird deutlich, dass eine effiziente Kommunikation mit dem Patienten einen Kernpunkt für die Akzeptanz des Behandlungsplans und die Einwilligung des Patienten darstellt. Damit dieser seine Zustimmung erteilen kann, muss er das Endergebnis verstehen, sich vorstellen bzw. für sich visualisieren können. Somit sind virtuelle Simulationen, die sich digitale Fotos und Videos zunutze machen, wirksame Werkzeuge, die der Behandler einsetzen kann, um dem Patienten beim Verständnis des Therapieplans behilflich zu sein. Außerdem können reale 3D-Simulationen, die auf diesen virtuellen Projekten aufbauen, als eine Art „Probefahrt“ für den Patienten dienen.

Werden diese Protokolle für kieferorthopädische bzw. ästhetische Behandlungen genutzt, kommt es nicht nur unter den verschiedenen Mitgliedern des Behandlungsteams zu einer besseren Verständigung. Darüber hinaus kann eine effektivere Kommunikation mit dem Patienten realisiert werden, bei vorhersagbaren Ergebnissen des vorgeschlagenen Behandlungsansatzes. Die Vorteile eines solchen Arbeitsablaufs in der Kieferorthopädie bei Anwendung von Digital Smile Design werden im folgenden Fallbericht herausgestellt.

Fallbericht

Diagnose und Ätiologie

Eine 29-jährige Patientin kaukasischer Abstammung stellte sich zur kieferorthopädischen Behandlung vor. Ihr Hauptanliegen bestand in dem von ihr als unästhetisch wahrgenommenen Lächeln. Die anfängliche extraorale Untersuchung des Gesichts zeigte eine reduzierte Höhe des unteren Gesichtsdrittels sowie eine Abweichung der Nase zur rechten Seite. Eine Analyse des Lächelns machte zudem eine Retrusion der oberen Schneidezähne und einen Engstand der maxillären Frontzähne deutlich, mit einer Abweichung der oberen Mittellinie von 1 mm nach rechts, was zum unästhetischen Aspekt beitrug (Abb. 1).

Die Auswertung der intraoralen Fotos sowie der digitalen Modelle zeigte eine Klasse II Div. 2 Malokklusion, einen verstärkten Überbiss sowie einen moderaten Engstand im oberen Zahnbogen. Im unteren Zahnbogen waren ein leichter Engstand, eine Abweichung der unteren Mittellinie von 2 mm nach rechts sowie ein Fehlen der Zähne 36, 37 und 46 mit verringertem Raum erkennbar (Abb. 2). Die Patientin wies keinerlei Symptome für Kiefergelenkerkrankungen auf. Die digitale zephalometrische Analyse zeigte ein biretrusives Knochenmuster der Klasse I (Abb. 3).

Behandlungsziele

Die für diese Patientin festgelegten Hauptbehandlungsziele umfassten:

- das Erreichen eines Klasse I-Verhältnisses der Molaren und Eckzähne

- das Erreichen eines adäquaten Overjet und Überbisses

- die Auflösung des Engstands die Zentrierung der oberen und unteren Mittellinie

- die Gewinnung von ausreichendem Platz für die Implantatversorgung und prothetische Wiederherstellung der fehlenden Zähne

- und die Verbesserung der Ästhetik des Lächelns.

Behandlungsplanung

Es wurde eine standardmäßige Foto-Video-Dokumentation durchgeführt, gefolgt vom Digital Smile Design (DSD)-Protokoll.4 Die Videodokumentation ist dabei außerordentlich hilfreich, um das emotionale Lächeln eines Patienten zu bestimmen, auf dem das Design des Lächelns aufbauen wird. Das ist deswegen wichtig, da Fotos größtenteils das „soziale Lächeln“ eines Patienten festhalten, bei dem sie dazu neigen, dentale Defekte zu verstecken.5 Anschließend wurde basierend auf den digitalen Fotos geplant. Um das ästhetisch bestmögliche Ergebnis zu erzielen, muss das Design des Lächelns dem Gesicht folgen.

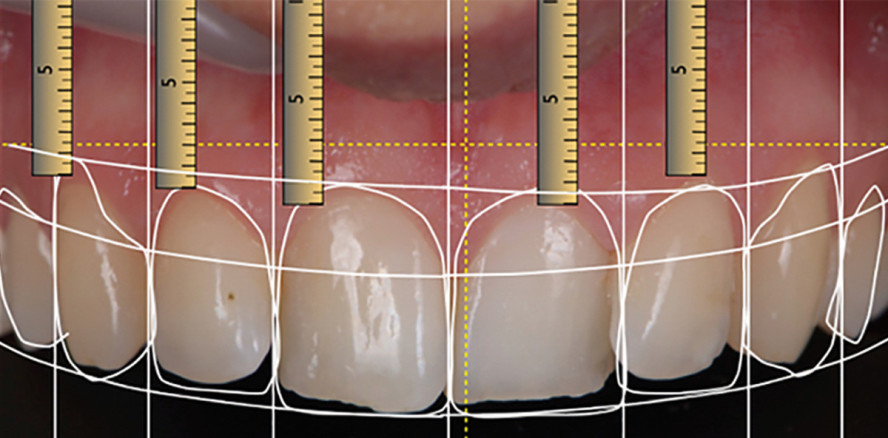

Um eine genauere Übersicht für den vorliegenden Fall zu erhalten, wird empfohlen, einen 3D-„Smile Frame“, bestehend aus drei Fotos des oberen Zahnbogens (Frontalansicht, Okklusalansicht und 12-Uhr-Ansicht), zu erstellen. Diese Fotos werden dann manuell mittels eines digitalen Lineals in Abhängigkeit voneinander kalibriert. Die Analyse des Patientenvideos stellt dabei den Leitfaden für das Platzieren von Linien und Zeichnungen in der Überlagerung der Fotos dar.6

Das Digital Smile Design kam bei dieser Patientin zur Anwendung, um die Idealposition ihrer Zähne zu bestimmen und zu klären, ob deren Breite und Länge adäquat erscheinen oder ob ein Bedarf bezüglich einer weiteren ästhetischen Rehabilitation nach erfolgter kieferorthopädischen Behandlung besteht (Abb. 4). Man kam zu der Entscheidung, dass eine ästhetische Rehabilitation der oberen Zähne nach der kieferorthopädischen Behandlung nicht notwendig ist, sondern lediglich das Setzen von Implantaten sowie der prothetische Wiederaufbau der fehlenden Zähne.

Damit die Behandlung besser geplant werden und die dafür erforderliche Kommunikation effizienter erfolgen konnte, ließ man die DSD-Präsentation allen Mitgliedern des Behandlungsteams (Kieferorthopä-den, Prothetiker und Labortechniker) zukommen. Der nächste Schritt im DSD-Workflow bestand in der Umwandlung des digitalen, virtuellen 2D-Projekts in ein dreidimensionales. Dies wurde durch die Übertragung des Digital Smile Design auf die digitalen Modelle der Patientin mithilfe der DSD Connect-Software sowie der optischen Abdrücke (Abb. 5) erreicht. Auf diese Weise konnte das DSD als Richtschnur für das digitale kieferorthopädische Set-up genutzt werden (Abb. 6).

Die dreidimensionale Set-up-Datei wurde nun an einen 3D-Drucker exportiert, der das dreidimensionale Mock-up erstellte. In dieser 3D-gedruckten Form dient dieses auch als Vorlage für das Setzen der Brackets. Anschließend wurde das 3D-gedruckte Mock-up in den Mundraum der Patienten gesetzt, um die ästhetische Wirkung zu prüfen und das Endergebnis sichtbar zu machen (Abb. 7).

Es wird empfohlen, Fotos von vorn oder Videos des Patienten mit dem Mock-up in situ zu machen und diese dem Patienten zu zeigen, da das Mock-up über den Zähnen sitzt und sich daher klobiger als das Endergebnis anfühlen kann.7 Nach Abschluss dieser Phase gab unsere Patientin ihr formales Einverständnis zum Behandlungsbeginn.

Behandlungsverlauf

Mithilfe der indirekten Klebetechnik wurde nun eine festsitzende kieferorthopädische Multibandapparatur eingebracht. Dies geschah mittels individualisierter Übertragungstrays, die mithilfe des kieferorthopädischen Set-ups und der digitalen Modelle der Patientin hergestellt worden waren (Abb. 8). Die Ermittlung der korrekten Bracketposition auf den 3D-gedruckten Set-up-Modellen gewährleistet vorhersagbare Ergebnisse der kieferorthopädischen Behandlung.

Nach dem Nivellieren und Ausrichten der unteren und oberen Zähne (Abb. 9) wurde die Okklusion der beiden Zahnbögen aneinander angepasst, und nach 18 Monaten aktiver kieferorthopädischer Behandlung wurde die Apparatur entfernt, gefolgt von einer Retentionsphase. An diesem Punkt war die Patientin bereit für die Insertion der Implantate und die prothetische Versorgung der Zähne 36, 37 und 46.

Behandlungsergebnisse

Die aktive kieferorthopädische Behandlung war nach 18 Monaten abgeschlossen, mit einem ästhetisch ansprechenden Lächeln der Patientin und einer verbesserten Ansicht der oberen Schneidezähne (Abb. 10). Die intraorale Untersuchung der Okklusion zeigte links wie rechts ein Klasse I-Molaren-Eckzahn-Verhältnis sowie einen adäquaten Overjet und Überbiss mit guter Interkuspidation (Abb. 11). Auch die digitale zephalometrische Analyse zeigte Verbesserungen (Abb. 12). Wie in Abbildung 13 zu sehen ist, entspricht das Endergebnis der Simulation und stellt so sicher, dass die Patientin zufrieden ist.

Diskussion

Eine Beeinträchtigung der Ästhetik des Lächelns aufgrund von Zahnfehlstellungen stellt einen der Hauptgründe für die Unzufriedenheit von Patienten mit ihrem Aussehen dar. Somit ist es nicht verwunderlich, dass eine steigende Anzahl von Patienten sich ästhetische und kieferorthopädische Zahnbehandlungen wünscht.8 Doch wie so oft bei erwachsenen Patienten ist die kieferorthopädische Behandlung lediglich ein Teil eines multidisziplinären Therapieansatzes. In Anbetracht dessen besteht ein eindeutiges Bedürfnis nach einem Tool, das eine nahtlose Kommunikation zwischen den verschiedenen Mitgliedern des Behandlungsteams (Kieferorthopäde, Prothetiker, Oralchirurg, Parodontologe, Labortechniker) möglich macht und gleichzeitig eine effektive Kommunikation mit dem Patienten erlaubt.9

Außerdem kann die Entscheidung, sich einer solch komplexen und langwierigen Behandlung zu unterziehen, für manche Patienten unter Umständen schwer sein. In solchen Fällen kann die digitale Simulation der Behandlungsergebnisse durchaus ein wertvolles Hilfsmittel sein, das die Akzeptanz des Patienten für den vorgeschlagenen Behandlungsplan unterstützt.

In dem hier vorgestellten Fall fand die Behandlungsplanung digital in Form des Digital Smile Designs statt. Das auf dem DSD basierende 3D-gedruckte Mock-up war ein wichtiger Faktor für die Einwilligungserklärung der Patientin. Ebenso wurde das Digital Smile Design als Richtschnur für die Erstellung des kieferorthopädischen Set-ups genutzt.

Darüber hinaus entschied man sich für die indirekte Klebetechnik, um die Reproduzierbarkeit der Simulationsergebnisse sicherstellen zu können. So wurde die kinetische Information vom digitalen kieferorthopädischen Set-up in den Mund der Patientin übertragen.

Der Erfolg komplexer Behandlungen von erwachsenen Patienten, in welche zahlreiche Spezialisten involviert sind, hängt von der korrekten Diagnose und Behandlungsplanung ab. Nur so können vorhersagbare Ergebnisse realisiert werden.10 Das DSD bietet vor diesem Hintergrund zahlreiche Vorteile, beispielsweise eine verbesserte Kommunikation unter den Mitgliedern des Behandlungsteams inklusive Zahntechniker, ein optimiertes Patientenmanagement und letztendlich wird die Möglichkeit der Erstellung einer reproduzierbaren virtuellen Simulation des Lächelns gewährleistet.

Im Zeitalter der digitalen Zahnmedizin sind 3D-Bildgebungsverfahren wie intraorale Scans und 3D-Druck ausschlaggebend für die korrekte Datenanalyse, Behandlungsplanung sowie die verbesserte Kommunikation mit den Patienten und unter den Teammitgliedern.

Fazit

Momentan ersucht eine steigende Anzahl Patienten um ästhetische Rehabilitationen. Der Erfolg eines ästhetischen Behandlungsplans fußt auf der Fähigkeit, vorhersagbare Ergebnisse zu erzielen, die zur Zufriedenheit von Patient und Arzt ausfallen. Beim Digital Smile Design handelt es sich um ein hochgradig nützliches digitales Tool, das bei der Erstellung eines gesichtsbasierten, reproduzierbaren Behandlungsplans hilft.

weitere Autoren: Dres. Adina M. Barbur, Alexandra I. Aghiorghiesei und Adrian Roman

Die vollständige Literaturliste gibt es hier.

Dieser Beitrag ist in KN Kieferorthopädie Nachrichten erschienen.

Foto: Dr. Ioan Barbur