Kieferorthopädie 15.03.2024

Kieferorthopädisch-logopädisches Screeningverfahren

share

Ein Beitrag von Christoph-Ludwig Hennig, Antonia Neumann, Ann Nitzsche, Albert Stemmler, Knuth Tränckner, Nicola Kühn, Thomas Lehmann und Collin Jacobs.

Als myofunktionelle Dysfunktion (MD) oder orofaziale Dysfunktion bezeichnet man das fehlerhafte Schlucken eines Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen.1 Die Zunge nimmt während des Schluckvorgangs nicht ihre physiologische Position ein, sondern wird nach vorne oder seitlich zwischen oder gegen die Zähne geschoben. Dieses ständige Zungenpressen oder Zungenstoßen hat bei mehreren Tausend Schlucken pro Tag eine enorme Kraftwirkung auf die Zähne.1 Darüber hinaus wird MD als eine „Störung der Muskelfunktion, des Muskeltonus und der physiologischen Bewegungsmuster im orofazialen Bereich“ beschrieben.2

Die orofaziale Muskulatur wird schlaff. Auch der Tonus der gesamten Körpermuskulatur nimmt ab, ebenso die Zwerchfellspannung.1 Hinzu kommt ein Mangel an Muskelkraft sowie das Fehlen physiologischer Drücke im Mund-Nasen-Rachen-Raum, die einen prägenden Einfluss auf den Kiefer und das Gebiss haben. Eine Dysgnathie ist häufig die Folge.2 Natürlich wirkt sich auch eine ungünstige Zahn- oder Kieferstellung negativ auf die Myofunktion aus. Die Zunge drückt während des Schluckvorgangs gegen die unteren Schneidezähne, was die Klasse III und eine progene Verzahnung weiter fördert. Neben dem oben erwähnten offenen Biss hat auch der Kreuzbiss negative Auswirkungen auf das orofaziale Gleichgewicht.1 Ob sich die Dysgnathie jedoch stärker auf die fazioorale Muskulatur oder MD umgekehrt stärker auf die Zahn- und Kieferstellung auswirkt, kann wahrscheinlich nie abschließend geklärt werden.

Daher sollte sie als unvermeidliche Interaktion des kraniofazial-oralen Systems betrachtet werden. Myofunktionelle und pathologische Funktionsprozesse im orofazialen Organ sollten interdisziplinär kieferorthopädisch-logopädisch behandelt werden (Abb. 1). Leichte MD kann auch durch kieferorthopädische Apparaturen verursacht werden.3 So verleitet beispielsweise der glatte Kunststoff einer Plattenapparatur die Zunge dazu, nach vorne zu rutschen. Außerdem bietet zum Beispiel der Aktivator wenig Platz für die Zunge, sodass der Gaumenkontakt nicht optimal hergestellt werden kann.3

Anatomische Anomalien wie ein verkürztes oder angewachsenes Zungenbändchen, eine echte Makroglossie (z. B. beim Down-Syndrom), eine Tonsillenhyperplasie oder eine LippenKiefer-Gaumen-Spalte beeinträchtigen natürlich die orofaziale Funktion und damit die Zungenbeweglichkeit, den Zungentonus, den Lippenschluss und den intraoralen Druck. Es ist schwierig, MD objektiv zu diagnostizieren und den Erfolg der Therapie zu beurteilen und zu messen. Derzeit gibt es in der Kieferorthopädie und Logopädie verschiedene Techniken zur Diagnose von MD, aber kein interdisziplinäres Konzept in dieser Hinsicht. In dieser Studie wird ein objektives kieferorthopädisch-logopädisches Screeningverfahren vorgestellt, das auf die individuelle Symptomatik und Therapie des Patienten eingeht. Ein neu entwickelter kieferorthopädisch-logopädischer Screening-Fragebogen soll helfen, die Diagnostik und ganzheitliche Betreuung von Patienten mit orofazialen Dysfunktionen zu verbessern. Zu diesem Zweck wurde eine systematische Suche in Online-Datenbanken und eine manuelle Suche in Fachbüchern durchgeführt, um das verfügbare Diagnose- und Screeningmaterial zu überprüfen und anschließend zu optimieren. Da Patienten mit Dysgnathien im Allgemeinen häufig auch orofaziale Dysfunktionen aufweisen, ist es wichtig, ihnen eine unterstützende myofunktionelle Therapie anzubieten. Um dies in Grenzfällen oder bei versteckten orofazialen Problemen zu gewährleisten, aber auch um keine Patienten zu übersehen und damit möglicherweise ein Rezidiv zu riskieren, sollte ein standardisiertes Screeningverfahren eingesetzt werden. Es sollte die sich überschneidenden Bereiche von Kieferorthopädie und Logopädie abdecken und für alle Patienten in der kieferorthopädischen und logopädischen Praxis anwendbar sein. Wichtig ist, dass der Screeningbogen von beiden Disziplinen gleichermaßen angewendet werden kann und ein verwertbares Ergebnis erzielt wird. Ziel dieser Studie war es, einen interdisziplinären und individualisierten Screeningbogen für myofunktionelle Dysfunktionen zu entwickeln, der zur Objektivierung der Diagnose und des Therapieverlaufs dient.

Der entwickelte Screeningbogen

Der Screeningbogen ist neben der Patientendatenmaske in Abschnitte für die kieferorthopädische Diagnose, die Anatomie und die Indikation einer myofunktionellen Schluckstörung vor der logopädischen Behandlung und als Verlaufskontrolle nach der Logopädie unterteilt. So werden bei einer Erstuntersuchung nur die ersten beiden Seiten ausgefüllt, die restlichen Seiten werden bis zur Verlaufskontrolle zurückgelegt. Diese findet im besten Fall nach Abschluss der logopädischen Behandlung oder nach etwa einem halben Jahr statt. Die Patientendatenmaske enthält die Stammdaten des Patienten (Name und Geburtsdatum), den Namen des Untersuchers, das Datum der Erstuntersuchung, die aktuelle kieferorthopädische Behandlung des zu untersuchenden Patienten und die Information, ob der Patient bereits logopädisch behandelt wurde.Der Abschnitt Kieferorthopädische Diagnose und Anatomie enthält die wichtigsten kieferorthopädischen Parameter wie die Angle-Klasse und die Okklusion, einschließlich der Angaben zu Überbiss, Überbiss und Diastema mediale in Millimetern. In diesem Abschnitt wird festgehalten, ob ein Platzmangel, eine Anomalie der transversalen Zahnbogenbreite oder eine Mittellinienverschiebung in einem oder beiden Kiefern vorliegt. Darüber hinaus können Angaben über syndromale Vorerkrankungen, bekannte Kiefergelenkerkrankungen und andere Besonderheiten, wie zum Beispiel das Fehlen von Zähnen oder Ähnliches, gemacht werden. Des Weiteren kann eine Aussage zur Anatomie der Lippen, der Zunge und des Zungenbändchens sowie zum Gesamtkörpertonus gemacht werden (Abb. 2).

Für die Beschreibung der Lippen- und Zungenanatomie sind das physiologische Erscheinungsbild und die für myofunktionelle Störungen typischen Erscheinungen zur Auswahl gestellt. Diese können durch einfaches Ankreuzen aufgenommen werden. Neben den myofunktionellen Störungen wird auch die Phonation der Zungenfrikative diagnostiziert und das Schlucken mit der Payne-Technik visualisiert. Mit einem Spatel wird fluoreszierende Payne-Paste oder Zahnpasta auf verschiedene Bereiche der Zunge aufgetragen.

Die Zunge wird hereingebracht, dann wird mit einem Spiegel überprüft, ob Abdrücke der Zungenposition am Gaumen in Ruhe sichtbar sind. Dann schluckt der Patient. Die Abdrücke der Payne-Paste auf Gaumen und Zunge zeigen an, wie sich die Zunge im Moment des Schluckens bewegt hat und ob ein abnormaler Schluck vorliegt. Mit der Payne-Lampe kann man die Abdrücke der fluoreszierenden PaynePaste deutlich sichtbar machen, indem man durch einen Spiegel auf den Gaumen leuchtet. Die Schluckspuren sind zu sehen. Im Bereich Ruheposition können die Lippen und die Gesichts-/Kaumuskeln in ihrer Ruheposition erfasst werden. Die Muskeln werden als aktiv oder inaktiv beschrieben. Die Lippen können physiologisch locker geschlossen sein (d. h. „kompetent“ oder „potenziell kompetent“ (von Zeit zu Zeit geöffnet oder fest zusammengepresst und locker geschlossen), „fest geschlossen“ (oft mit Aktivität des MentalisMuskels) oder „inkompetent“ (Lippen sind offen) oder die oberen Frontzähne können auf die Unterlippe beißen (Abb. 3).

Die Position der Zunge kann als „vom Alveolarrand am Gaumen“ (entspricht der physiologischen Position), „nach unten im Mund“, „addental“ oder „interdental“ beschrieben werden. Für jede dieser Zungenpositionen wird ein Punktwert vergeben. Dieser richtet sich nach dem Schweregrad der jeweiligen Pathologie. Wenn beispielsweise die Ruheposition der Zunge so beschrieben wird, dass sie sowohl auf dem Mundboden liegt als auch gegen/zwischen den oberen oder unteren Front- oder Seitenzähnen gedrückt wird, können die jeweiligen Punktwerte addiert werden (Abb. 3).

Der Abschnitt Schlucken bezieht sich auf die Lippen- und Zungenposition und die Kompensationsmechanismen beim Schlucken. In Bezug auf die Lippen können die typischen Positionen physiologisch als „locker geschlossen“, „fest zusammengepresst“ oder „offen“ erfasst werden. Während des Schluckens kann die Zunge neben den physiologischen auch verschiedene pathologische Positionen einnehmen. Diese werden ebenfalls auf dem Bogen notiert und mit einem Punktwert versehen. Treten mehrere pathologische Stellungen auf, können mehrere Kreuze gemacht und die entsprechenden Punktwerte addiert werden.

Neben einer fehlerhaften Zungenposition werden bei Patienten mit myofunktionellen Schluckstörungen häufig Kompensationsmechanismen beobachtet. Diese dienen der Unterstützung des Mundschlusses („Mentalis-Muskel aktiv“), unterstützen die Undulation der Zunge zur Auslösung des Schluckreflexes („Abwärtsbewegung des Kopfes beim Schlucken“) oder zeugen von einer unzureichenden Abdichtung der Zunge während des Schluckvorgangs („schiebt Speichelbläschen durch Zahnzwischenräume“). Diese Kompensationen wurden ebenfalls mit einem Punktwert versehen. Darüber hinaus kann die Aussprache des Patienten dokumentiert werden, da die phonetische Fehlbildung der Laute /s/ (stimmloses „s“), /z/ (stimmhaftes „s“), /th/ und /sh/ („sh“ hinter e und i) häufig eine Nebenwirkung der Zungenfunktionsstörung und damit der MD ist. Sigmatismus (d. h. die phonetische Fehlbildung der Laute /s/ und /z/) ist der häufigste Ausspracheschwerpunkt.4 Er tritt als Lispeln auf, wobei die Zunge an den Frontzähnen (Sigmatismus addentalis), zwischen den Frontzähnen (Sigmatismus interdentalis) oder zwischen den Seitenzähnen (Sigmatismus lateralis) anliegt. Letztere können bilateral („bi“ wird für bilateral notiert), rechts oder links sein. Ist der Laut /sch/ fehlgebildet, spricht man von Schetismus, die Fehlbildung des Lautes /ch/ wird als Chitismus bezeichnet. Schließlich enthält der Untersuchungsbogen die sogenannte Payne-Technik zur Überprüfung und Visualisierung der Zungenposition beim Schlucken (Abb. 2).

Zu diesem Zweck enthält der Bogen eine Abbildung eines Mundes mit Zunge und Gaumen sowie die folgenden gekennzeichneten Punkte: R (rechter Zungenrand), L (linker Zungenrand), 1 (Zungenspitze) und 2 (Mitte der Zunge). Hier können die Abdrücke des Gaumens und/oder der Zähne eingezeichnet werden. Außerdem kann festgehalten werden, ob ein Kontakt mit den Zähnen bestand und ob die Punkte verwischt waren. Überwiegend verwischte Punkte und Kontakt mit den Zähnen deuten auf eine orofaziale Dysfunktion hin. Daher wäre ein Screening mit der Payne-Technik angezeigt.

Für eine MD-Diagnose auf dem Screeningbogen werden Punkte vergeben. Am Ende des Screeningbogens werden alle erfassten Punktwerte zusammengezählt und in die entsprechenden Felder eingetragen. Dies kann im Beisein des Patienten oder ohne ihn geschehen, je nachdem, ob man das Ergebnis direkt mit dem Patienten auswerten möchte. Wird eine Punktzahl von 15 erreicht, wird eine logopädische Behandlung empfohlen. Abbildung 4 zeigt klinische Beispiele der myofunktionellen Dysfunktionen, welche unter anderem durch den Screeningbogen diagnostiziert werden (Abb. 4).

Testung des Screeningbogens

Der Screeningbogen wurde an 108 Patienten getestet, die sich zwischen Dezember 2021 und Juli 2022 einer kieferorthopädischen Behandlung unterzogen. Die Patienten wurden zweimal mit dem kieferorthopädisch-logopädischen Screening-Fragebogen in der Poliklinik für Kieferorthopädie im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des Universitätsklinikums Jena sowie in zwei kieferorthopädischen Privatpraxen untersucht. Zwischen der Erstuntersuchung und der Nachuntersuchung lag ein Abstand von sechs Monaten. Die Patienten wurden vor Beginn der Studie ordnungsgemäß über die durchzuführenden Untersuchungen, die Datenerhebung und die Notwendigkeit einer logopädischen Therapie oder einer Wiedervorstellung informiert. Die Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena genehmigte die Durchführung unserer Untersuchungen (Reg.-Nr.: 2021-2439_BO).

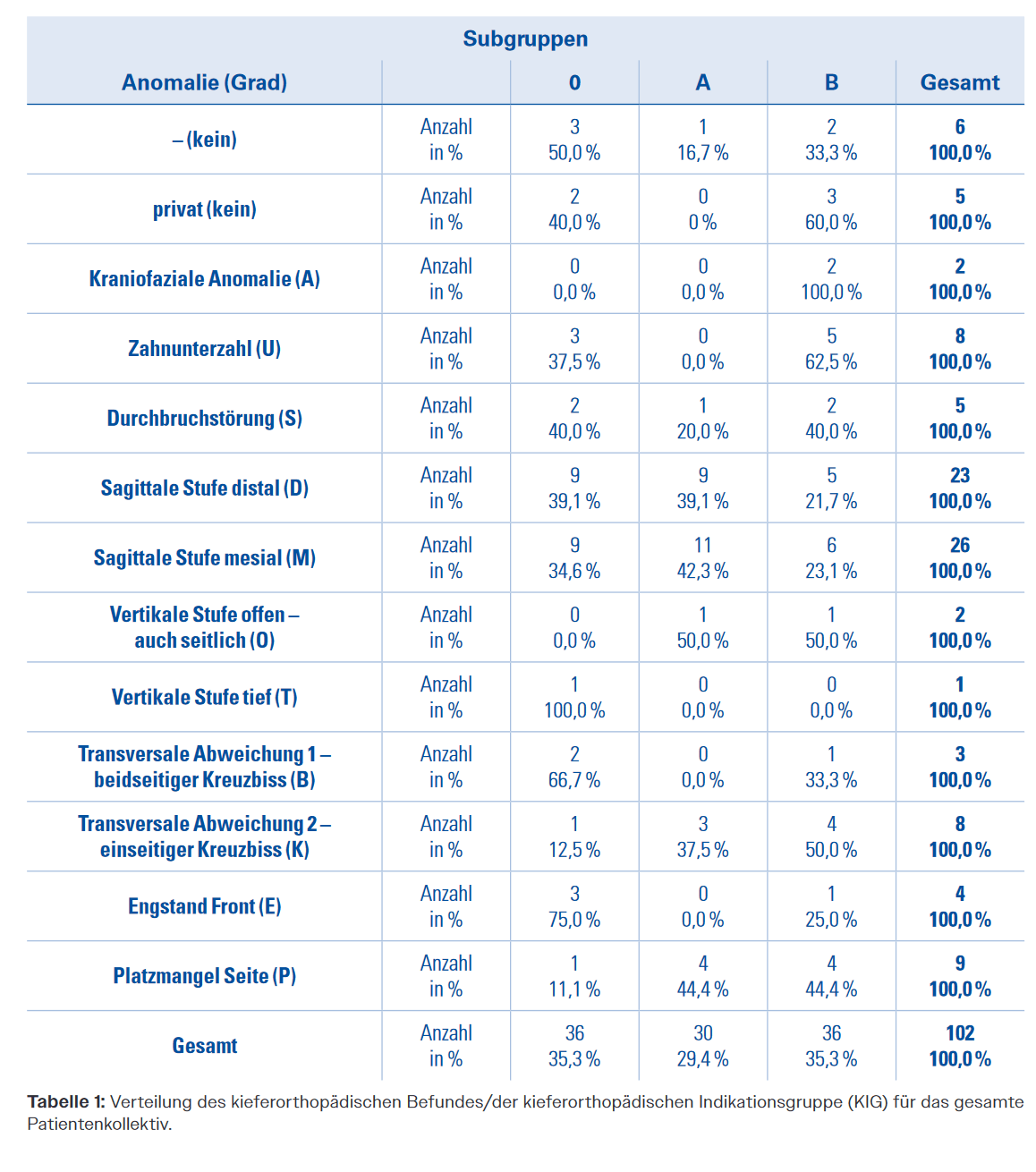

Die 108 Patienten wurden mit dem neu konzipierten kieferorthopädisch-logopädischen Screening-Fragebogen untersucht und in Gruppen eingeteilt. Gruppe 0 (n = 36) hatte eine Punktzahl von weniger als 15 Punkten und ihre Mitglieder wurden in der Studie nicht weiter berücksichtigt, da sie keine MD hatten. Gruppe 1 (n = 72) umfasste alle Patienten mit einer Punktzahl von über 15 Punkten, die an MD litten. Gruppe 1 wurde nach dem Zufallsprinzip in die Untergruppe A (n = 30), die diejenigen umfasste, denen eine Sprachtherapie verordnet wurde, und die Untergruppe B (n = 36), die diejenigen umfasste, denen keine Sprachtherapie verordnet wurde, aufgeteilt. Sechs Patienten der Gruppe A schieden während des Studienzeitraums aus verschiedenen Gründen aus und wurden daher nicht weiter berücksichtigt. Gruppe B ist die Referenzgruppe (Abb. 5). Schließlich untersuchten wir, inwieweit die myofunktionelle Dysfunktion mit Malokklusion und kieferorthopädischen Befunden korreliert. Dazu wurden die am häufigsten vertretenen kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG), nach denen die Indikation zur kieferorthopädischen Behandlung in Deutschland eingeteilt wird, in der Studie analysiert. Dazu gehörten KIG-Grad M – mesial (26), KIG-Grad D – distal (23), KIG-Grad P – Platzmangel (9), KIG-Grad K – Transversalabweichung 2 (8) und KIG-Grad U – Unterzahl der Zähne (8). Tabelle 1 zeigt die KIG aller untersuchten Patienten und ihre Aufteilung in einzelne Untergruppen. Bei den Patienten mit den KIG-Graden U (37,5 %), D (39,1 %) und M (34,6 %) zeigte ein ähnlicher Prozentsatz zu Beginn der Untersuchung keine oder nur geringe Symptome einer orofazialen Dysfunktion (Score < 15). Dagegen konnten signifikant weniger Patienten den KIG-Graden K (12,5 %) und P (11,1 %) zugeordnet werden (Tab. 1).

Bei der explorativen Datenanalyse für die genannten KIG-Grade wurde festgestellt, dass Patienten mit den KIG-Graden M und K die stärksten Anomalien aufwiesen, mit einem Medianwert von 25 bei der ersten Untersuchung nach dem Screeningverfahren. Der Interquartilsbereich für Patienten mit KIG-Grad M lag bei 25, der für Patienten mit KIG-Grad K bei 18. Die Patienten mit KIG-Grad U wiesen die leichtesten Symptome auf. Sie erreichten einen Wert von 17,5 am Median und einen Interquartilsbereich von 18. Es konnte jedoch kein signifikanter Unterschied (p = 0,447) zwischen den genannten KIG bei Studienbeginn festgestellt werden. Eine Übersicht über die Werte bei Studienbeginn und im Verlauf der Behandlung für die fünf häufigsten KIGs ist in Abbildung 5 dargestellt.

Bei der Analyse des Behandlungserfolgs (die Differenz zwischen dem Ausgangsscore und dem Score bei der ersten Nachuntersuchung) auf der Grundlage der KIG-Klassifikation gibt es ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen KIGs (p = 0,139). In der explorativen Datenanalyse erzielten Patienten mit einem Distalbiss unabhängig von der Behandlungsmethode (mit Logopädie oder alleiniger Kieferorthopädie) die höchste mediane Punktedifferenz, nämlich 15, mit einem Interquartilsbereich von 26, 25, was bedeutet, dass diese Patienten am meisten von der Behandlung profitierten. Die geringste Verbesserung der Symptome zeigten Patienten mit den KIG-Graden K und U. Sie erreichten jeweils eine Punktedifferenz von 5, mit einem Interquartilsbereich von 10 (Abb. 6). Betrachtet man nur die Patienten, die eine logopädische Therapie erhielten, so zeigten Patienten mit einem Raumdefizit im hinteren Bereich (KIG-Grad P) die größte Verbesserung der Symptome. Sie erreichten eine mediane Punktedifferenz von 17,5, mit einem Interquartilsbereich von 16,25. Die geringste Verbesserung wurde bei Patienten mit den KIG-Graden M und K beobachtet. Diese Patienten erreichten eine mediane Punktedifferenz von 17,5, mit einem Interquartilsbereich von 16,25. Sie erreichten jeweils eine mediane Punktedifferenz von 10 mit einem Interquartilsbereich von 15 (Abb. 5). Unter den Patienten, die eine rein kieferorthopädische Behandlung erhielten, wiesen Patienten mit einem Mesialbiss den größten Behandlungserfolg auf (Abb. 5).

Interdisziplinäre Anwendbarkeit des Screeningbogens

Darüber hinaus wurde die interdisziplinäre Anwendbarkeit des neu entwickelten kieferorthopädisch-logopädischen Screeningbogens untersucht. Dazu wurde der Zeitaufwand von Kieferorthopäden (im Folgenden Nicht-Logopäden genannt) für die Untersuchung mit dem eines Doktoranden der Zahnmedizin mit logopädischer Ausbildung und Berufserfahrung (im Folgenden Logopäde genannt) verglichen. Es wurden nur Situationen verglichen, in denen zwei Untersucher denselben Patienten untersuchten. Die explorative Datenanalyse ergab, dass ein Nicht-Logopäde im Median 4:16 Minuten für die gesamte Untersuchung des Patienten benötigte. Nur geringfügig weniger Zeit benötigte die Logopädin mit einem Median von 4:08 Minuten (Abb. 5). Es konnten keine statistisch signifikanten Wilcoxon-Rangtest-Ergebnisse (p = 0,735) gefunden werden. Es gab also keinen signifikanten Unterschied zwischen den Screenings, die von einer Logopädin durchgeführt, und denen, die von einer Nicht-Logopädin durchgeführt wurden.

Diskussion

Der kausale Zusammenhang zwischen Dysgnathie und myofunktioneller Dysfunktion ist allgemein bekannt und bereits gut erforscht.2, 5–7 Um Patienten mit Malokklusion und MD optimal und erfolgreich behandeln zu können, ist eine Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen für Kieferorthopädie und Logopädie unerlässlich.8, 9 Dennoch führen unzureichend behandelte oder unbehandelte orofaziale Dysfunktionen sowie solche, die spät oder gar nicht erkannt werden, zu einer verlängerten kieferorthopädischen Behandlungsdauer und/oder zu Rezidiven.5, 6 So beschreiben Saccomanno et al. (2012) die korrekte Diagnose von MD und den richtigen Zeitpunkt für eine interdisziplinäre, patientenspezifische und personalisierte Therapie als entscheidend für den Behandlungserfolg.8Um die Diagnose zu vereinfachen und den richtigen Zeitpunkt für eine unterstützende logopädische Therapie im orthodontischen Alltag zu finden,5, 10 wäre ein interdisziplinäres Screeningverfahren, das den Bedarf an logopädischer Therapie objektivieren kann, für Diagnostiker hilfreich.9, 11 So etwas ist in der Literatur allerdings schwer zu finden. Wie auch Korbmacher et al. (2004) anmerken, fehlt es derzeit an einer standardisierten und spezialisierten Diagnostik für myofunktionelle Dysfunktionen. Darüber hinaus ist aufgrund des Mangels an reproduzierbarer Dokumentation und Verlaufsdiagnostik die wissenschaftliche Evidenz über die Wirksamkeit der MD-Behandlung erschwert.4 Aus diesem Grund sind die wissenschaftliche Erforschung und der Ausbau der interdisziplinären Diagnostik, Kommunikation und Zusammenarbeit für den Komplex der orofazialen Dysfunktionen von besonderer Wichtigkeit.

In der hier vorgestellten Pilotstudie stellt die Kohorte mit einem Durchschnittsalter von 13,75 Jahren und einer Standardabweichung von 6,91 Jahren ein typisches Kollektiv junger Patienten in kieferorthopädischer Behandlung dar. In einer ähnlich angelegten Studie aus dem Jahr 1997, in der die Wirksamkeit der MD-Behandlung eines offenen Bisses oder eines vergrößerten Überbisses im Hinblick auf die Verbesserung der Zahnokklusion untersucht wurde, hatte die Patientenkohorte ein ähnliches Durchschnittsalter von 14,19 ± 7,87 Jahren.5

Darüber hinaus haben mehrere Studien gezeigt, dass Patienten mit jeder Form von Fehlbiss ein orofaziales Ungleichgewicht aufweisen können.5, 7, 10, 12 Die Querschnittsstudie von Paolantonio et al. (2019) untersuchte die Prävalenz von oralen Gewohnheiten und Mundatmung als wichtige Indikatoren für orofaziale Dysfunktionen sowie das Vorhandensein verschiedener Zahnfehlstellungen bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Kinder, die eine kieferorthopädische Behandlung benötigten, wiesen auch einen dieser beiden Risikofaktoren auf. Es wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen orofazialen Dysfunktionen und Zahnfehlstellungen festgestellt, wie zum Beispiel ein offener Biss, ein Kreuzbiss, ein vergrößerter Überbiss und schwere Zahnfehlstellungen, wie bei Grippaudo et al. (2016) bei Kindern über sechs Jahren.7, 13 Aus diesem Grund wurden Patienten mit verschiedenen Graden von KIG und sowohl mit herausnehmbaren als auch mit festsitzenden Apparaturen untersucht. Dabei gab es keine Ausschlusskriterien. Es kann also davon ausgegangen werden, dass das von uns untersuchte Kollektiv einem realen Patientenkollektiv entspricht, das sich in kieferorthopädischer Behandlung befindet und möglicherweise orofaziale Dysfunktionen aufweist. Das Gesamtkollektiv wurde anhand des speziell für den Screeningbogen entwickelten Scores in die verschiedenen Untergruppen aufgeteilt. Nur das Untersuchungsprotokoll von Grandi (2012) hat eine ähnliche Verteilung der Scores für die schnelle und einfache Erkennung von orofazialen Dysfunktionen und morphologischen Veränderungen.11

Unseres Erachtens bietet es jedoch nicht den gewünschten Fokus auf die Diagnose orofazialer Dysfunktion und sollte eher als erster Indikator für orofaziale Dysfunktion gesehen werden. Zudem dient das Punktesystem in erster Linie der Zuweisung der Patienten zu den entsprechenden Fachärzten und nicht der Objektivierung des Dysfunktionsmusters und damit einer möglichen Weiterbehandlung.15 Durch die zufällige Aufteilung der Gruppe 1 (Score ≥ 15; 66/102 Patienten) in die Untergruppe A (mit externer Logopädie; 30/102 Patienten) und die Untergruppe B (ohne Logopädie; 36/102 Patienten) als Kontrollgruppe haben wir einen wichtigen Aspekt der wissenschaftlichen Untersuchung orofazialer Dysfunktionen sowie deren Behandlung bei Malokklusion angesprochen. Da unser Studiendesign nur eine Verzögerung der logopädischen Behandlung um ca. sechs Monate vorsieht und keine moralisch und ethisch nicht vertretbare Unterlassung der Therapie, kann die Fehlerquote bei der Untersuchung der Wirksamkeit der logopädischen Behandlung bei diagnostizierten Störungen mit einer Kontrollgruppe auf diese Weise umgangen werden.5 Eine anschließende logopädische Therapie nach der Studie für alle Personen, die diese benötigten, wurde selbstverständlich angeboten und durchgeführt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, der in früheren Studien5, 14 im Sinne einer evidenzbasierten und personalisierten Medizin gefordert wurde.

Ziel der Studie war es, Patienten mit MD durch das neu entwickelte kieferorthopädisch-logopädische Screeningverfahren leichter zu diagnostizieren und effektiver zu behandeln. Wir untersuchten zwei Behandlungsansätze. Ein Teil der Patienten, bei denen eine orofaziale Dysfunktion diagnostiziert wurde, erhielt eine kombinierte kieferorthopädisch-logopädische Behandlung (Gruppe A), der andere Teil eine rein kieferorthopädische Behandlung (Gruppe B). Die Patienten der Untergruppe A (mittlere Differenz von 41,62 Punkten) verbesserten sich bei der ersten Nachuntersuchung signifikant im Vergleich zu den Patienten der Untergruppe B (mittlere Differenz von 26,74 Punkten; p = 0,001). Dies zeigt, dass die Patienten von einer kombinierten kieferorthopädisch-logopädischen Therapie profitieren, und bestätigt die Ergebnisse von Van Dyck et al. (2016) und Benkert (1997).

Bei Van Dyck et al. (2016) drückte sich die Verbesserung der Gruppe mit Logopädie im Vergleich zur Gruppe ohne Logopädie insbesondere in einer signifikanten Verbesserung des maximalen Zungendrucks, der Zungenruheposition, des Schluckens fester Nahrung und des Kontakts der unteren Schneidezähne mit ihren Antagonisten oder dem Gaumen beim Follow-up aus (van Dyck et al. 2016). Eine Untersuchung von Benkert (1997) ergab außerdem, dass sich eine kieferorthopädische Behandlung mit zusätzlicher Logopädie positiv auf Zahn- und Oberkieferfehlstellungen auswirkt.5 Somit kann die Logopädie als sinnvolle Ergänzung zur Kieferorthopädie bei orofazialen Dysfunktionen angesehen werden. Außerdem erweist sich der Screeningbogen als nützliches Mittel zur Diagnose und Dokumentation. Da in unserem Fall alle Malokklusionen berücksichtigt wurden, war es logisch, die Bewertung auf orofaziale Symptome zu konzentrieren. Als einschränkender Faktor der vorliegenden Studie muss jedoch diskutiert werden, dass die Patienten der Untergruppe A nur in einer klinischen Situation eine verbesserte Symptomatik gezeigt haben könnten. Da die Studie nicht verblindet war, wussten die Patienten in der zweiten Untersuchung, was von ihnen verlangt wurde, und waren in der Lage, die in der Therapie erlernten Muster abzurufen.

Die Übertragung des Gelernten auf den Alltag ist also nicht gewährleistet. Zu einem ähnlichen Schluss kommen auch van Dyck et al. (2016). Dennoch ist davon auszugehen, dass die Patienten durch das erworbene Wissen mehr auf die richtige Lippen-/Zungenposition – je nach Schwachstelle - achten und somit die verbesserten Symptome leichter in den Alltag integriert werden können. Darüber hinaus konnten wir zeigen, dass auch die Patienten der Untergruppe B von ihrem Therapieansatz profitierten, wenn auch in geringerem Maße als bei der Untergruppe A. Denn nach der sechsmonatigen Therapiephase benötigte die gleiche Anzahl von Patienten der Untergruppen A (n = 13) und B (n = 13) keine Sprachtherapie mehr. Dies zeigt, dass allein die Verbesserung der Malokklusion zu einer Verbesserung der Symptome führen kann, und bestätigt den engen Zusammenhang zwischen Malokklusion und MD. Dennoch sollten Patienten mit MD, die keine Sprachtherapie erhalten, genau beobachtet werden. Der Vergleich der kieferorthopädischen Befunde/kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIGs) mit dem Auftreten und Vorhandensein von MD bestätigt, dass einzelne KIG-Grade häufiger mit MD assoziiert und dass diese miteinander korreliert sind. Ebenso ist eine interdisziplinäre, personalisierte kieferorthopädisch-logopädische Kombinationstherapie effektiver für den Therapieerfolg einzelner KIG-Grade. Um eine aufschlussreiche Aussage zu diesem Thema treffen zu können, reichen die vorgelegten Fallzahlen für die einzelnen KIG-Grade nicht aus. Weitere Studien zur Bestätigung der Hypothese sind notwendig.

Hinsichtlich der Anwendbarkeit unseres Screenings konnten wir keinen statistisch signifikanten Unterschied in der Durchführungszeit zwischen den NichtLogopäden und den Logopäden feststellen (p = 0,735). Somit kann die Anwendung des Screenings als unabhängig vom logopädischen Fachwissen angesehen werden. Außerdem wurden nur die Zeiten für dieselbe Versuchsperson in die Analyse einbezogen, wenn das Screening von zwei verschiedenen Untersuchern durchgeführt wurde. Aus diesem Grund erweisen sich die Ergebnisse als unabhängig vom Alter und der Compliance des Patienten. Mit einem Median von 4:16 Minuten (Nicht-Logopäde) und 4:08 Minuten (Logopäde) wurde die angestrebte Durchführungszeit von fünf bis sieben Minuten von beiden Disziplinen eingehalten. Korbmacher et al. (2004) betonen in ihrem „Vorschlag für einen interdisziplinären diagnostischen Fragebogen für orofaziale Dysfunktionen“ die Bedeutung einer schnellen, reproduzierbaren Dokumentation. Für die Erfassung des auf eine DIN-A4-Seite komprimierten Diagnosebogens benötigten die Logopädinnen im Durchschnitt fünf Minuten oder weniger. Sie bezeichnen diese Zeit als „auch im Praxisalltag machbar“.4

Für die vergleichbaren Screening-Fragebögen von Grandi (2012) und de Felicio et al. (2008)11, 15 gibt es keine zeitlichen Vorgaben. Sie werden lediglich als einfache und schnelle klinische Verfahren beschrieben. Lediglich für das von de Felicio et al. (2010) erstellte „Expanded protocol of oro-facial myofunctional evaluation with scores“ (OMES-E) geben die Autoren eine Gesamtdurchführungszeit von 15 Minuten an.16 Eine Verbesserung sehen wir auch in der präzisen Erfassung und Dokumentation sowohl der kieferorthopädischen Parameter als auch der Symptome der MD sowie in der Vergabe von Punkten für die wesentlichen Symptome. Damit erhalten die Behandler nicht nur einen Überblick über alle Symptome, sondern auch eine objektivierte und vergleichbare Entscheidungshilfe für die logopädische Therapie sowie eine Verlaufsdokumentation. Dies dient nicht nur der Optimierung der Patientenversorgung, sondern auch der Dokumentation im Sinne einer personalisierten evidenzbasierten Medizin. Hier hebt sich das vorgestellte kieferorthopädisch-logopädische Screeningverfahren von allen vergleichbaren Screeningformen ab und zeigt eine deutliche Verbesserung.

Schlussfolgerung

Dies ist eine der ersten Studien, die ein interdisziplinäres, kieferorthopädisch-logopädisches Screeningverfahren für myofunktionelle Dysfunktionen entwickelt und auf seine Machbarkeit hin überprüft. Damit stellt es einen wichtigen Schritt in der Diagnostik und Therapie für die individuelle, interdisziplinäre kieferorthopädische Behandlung dar. Es basiert erstmalig auf verschiedenen Okklusionsstörungen sowie einem breiten Spektrum myofunktioneller Dysfunktionen. Darüber hinaus beweist es die Anwendbarkeit sowohl für Kieferorthopäden als auch für Logopäden in einem gut praktikablen Zeitintervall. Der Screeningbogen ist für interessierte Kieferorthopäden und Logopäden erhältlich.Zwei Videos werden zur Veranschaulichung über folgende QR-Codes zur Verfügung gestellt:

Video 1: Patientin zehn Jahre und vier Monate, KFO: KIG D4; Logopädie: Sigmatismus frontalis, Zustand vor Behandlungsbeginn

Video 2: Patientin elf Jahre und fünf Monate, KFO: hatte KIG D4, Logopädie: hatte Sigmatismus frontalis, Zustand nach 13 Monaten Behandlung

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Dowload zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist in den KN Kieferorthopädie Nachrichten erschienen.