Kieferorthopädie 22.05.2025

Interzeptive Kieferorthopädie: Steuerung des Zahnwechsels

share

Richardson2 definierte die interzeptive Kieferorthopädie als eine sofortige Behandlung ungünstiger Einflüsse auf die sich entwickelnde Okklusion, wodurch später ein akzeptables Resultat durch den Einsatz einer einfachen Mechanik mit einer kürzeren Behandlungszeit, eine bessere Stabilität sowie ein funktionell und ästhetisch zufriedenstellendes Resultat erreicht wird. Gerade im Wechselgebiss bietet der Nance Leeway Space3 eine kostbare Platzreserve, die genutzt werden kann, um in Grenzfällen durch gezielte Steuerung des Zahnwechsels die Entscheidung einer Non-Extraktionstherapie zu begünstigen.

Einleitung

Der Zahnengstand ist weltweit eine häufige Anomalie. In der Metaanalyse von Lombardo et al.4 wird eine Prävalenz von ca. 37 Prozent im Wechselgebiss beziffert. Es ist klar, dass man den Platzbedarf isoliert nicht als Grundlage seiner Therapieentscheidung betrachten darf. Die kieferorthopädische Therapieplanung ist vielmehr ein Entscheidungsmodell, bei dem die Malokklusion und der patientenspezifische Phänotyp Berücksichtigung finden sollten. Dennoch begründen sich viele Extraktionsentscheidungen durch einen Engstand im Unterkiefer, da hier nur limitierte Möglichkeiten zur Korrektur vorliegen.

Die zweite Wechselgebissphase ist eine Periode, in welcher das Mittelgesicht und die Kiefer eine sehr dynamische Entwicklung erfahren. Dos Santos und Mitautoren5 haben sich mit der Frage „Wie entwickelt sich der Zahnbogen bei einem unbehandelten Engstand?“ in einer systematischen Übersichtsarbeit befasst. In diese flossen Studien ein, bei denen Kinder mit einem mandibulären, frontalen Engstand in einem Vorher-nachher-Vergleich beim Übergang vom Wechsel- zum permanenten Gebiss untersucht wurden. Sie identifizierten fünf Studien mit Evidenz auf einem hohen Sicherheitsniveau, in denen eine Verbesserung eines mandibulären Frontzahnengstandes von durchschnittlich 0,17–4,62 mm beschrieben wurde. Diese Verbesserung wurde vornehmlich durch drei Faktoren beeinflusst:

- Eine Zunahme der intercaninen Distanz um ca. 3 mm

- Der Raumgewinn durch den Erhalt von Nance Leeway Space von ca. 4,3 mm

- Eine stärkere Protrusion der permanenten unteren Inzisiven im Vergleich zur ersten Dentition

Es war auffällig, dass je ausgeprägter der Engstand war, desto größer die Spontankorrektur war. Auf Basis der vorliegenden Daten leiteten die Autoren eine wissenschaftliche Basis ab, um Patienten mit einem leichten bis mittleren Engstand in der Wechselgebissphase nicht zu behandeln, sondern nur in eine longitudinale Beobachtung aufzunehmen, um eine Übertherapie zu vermeiden.

Das kieferorthopädische Platz- oder Lückenmanagement besteht aus drei Grundprinzipien: Platz halten, Platz nutzen und Platz schaffen.

Platz halten adressiert alle Maßnahmen zum Erhalt der Stützzonen. Sei es durch Vermeidung von Milchzahnkaries im Sinne einer Individualprophylaxe, eine konservierende Behandlung kariöser Milchzähne oder die Eingliederung eines Lückenhalters bei frühzeitigem Zahnverlust.

Je nach Gesamtbefund und Indikation kann im Zahnbogen auf verschiedene Weise Platz geschaffen werden – etwa durch eine transversale Zahnbogenerweiterung, die Protrusion der Frontzähne, die Distalisation der Seitenzähne, die Derotation von Einzelzähnen, eine approximale Schmelzreduktion, die Extraktion bleibender Zähne oder eine Kombination dieser Maßnahmen.6–8

Um den entstehenden Platz im Wechselgebiss effektiv zu nutzen, können in einigen Fällen kleine interzeptive Maßnahmen wie das Beschleifen und/oder die Extraktion von Milchzähnen helfen, einem unkoordinierten Zahnwechsel vorzubeugen, den Zahndurchbruch zu steuern und die sich entwickelnde Dentition wieder in ein physiologisches Muster zu lenken.8 Da die Entscheidung über den richtigen Zeitpunkt der Behandlung eines Engstandes sehr komplex ist, konnten diese in der aktuellen S3-Leitlinie9 nicht abschließend adressiert werden. Dies betrifft auch Fragestellungen zu interzeptiven Maßnahmen, wie dem Konzept der Dentitionslenkung, aber auch der gesteuerten Extraktion, welche zwar logisch sind, aber mehrheitlich nur in Monografien oder Fallserien beschrieben wurden.11–16 Da diese Maßnahmen nur selten Inhalt klinischer Studien17 waren, sind viele Fragen, wie z.B. der ideale Zeitpunkt, Art und Umfang, aber auch die Vorhersagbarkeit dieser Maßnahmen, unbeantwortet. Handlungshinweise begründen sich daher auf einem geringen Evidenzniveau.

Klinische Anwendung

Nance Leeway Space oder der e-Space sind sehr kostbare Platzreserven, die wie von Dos Santos et al.5 beschrieben, im Idealfall eine Verbesserung eines Engstandes während des Zahnwechsels zulassen. Bei Grenzfällen ist genau dieser Platzgewinn oftmals der entscheidende Faktor für eine Non-Extraktionsbehandlung. Trotzdem kann man nicht immer davon ausgehen, dass die spontanen Verbesserungen stattfinden. Kommt es z.B. aufgrund eines Platzmangels zu unterminierenden Resorptionen, können physiologische Vorgänge während des Zahnwechsels eine Störung erfahren. In einem solchen Fall wäre es wünschenswert, diese gestörten Prozesse durch interzeptive Maßnahmen in ein normales Muster zu lenken. Auch wenn die oben genannten Fragestellungen zur Zahnlenkung oder gesteuerten Extraktion nur unzureichend mit Studien gesichert sind, stehen mit ihnen starke Instrumente zur Verfügung, um einen unkoordinierten Zahnwechsel abzuwenden. Dies soll in den folgenden Falldarstellungen illustriert werden.

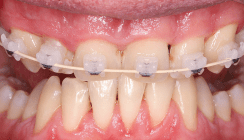

Im ersten Fall stellte sich ein Patient im zehnten Lebensjahr vor. Bei einem neutralen Wachstumsmuster und einer neutralen Verzahnung präsentierte sich im Unterkiefer ein frontaler Engstand und ein lokaler Platzmangel bei Zahn 43 mit dem Potenzial, bei weiterer Eruption einen Kreuzbiss zu entwickeln (Abb. 1a–c). Durch Beschleifen des mesialen Anteils von Zahn 84 wurde Platz nach Distal für den Zahn 43 geschaffen. In der Folge wurde der Patient in einen halbjährigen Recall aufgenommen und für zwei Jahre bis zum Abschluss des Zahnwechsels begleitet. Über die Zeit driftete der Zahn in die Zahnreihe und der frontale Engstand löste sich spontan, ohne apparative Intervention auf, sodass nur eine kleine Unregelmäßigkeit bei Zahn 32 verblieb. In der Folgeuntersuchung nach weiteren zwei Jahren verbesserte sich auch dieser Engstand spontan (Abb. 1d–g).

Im zweiten Fall stellte sich ein siebenjähriger Patient mit einem primären Engstand im Ober- und Unterkiefer sowie einer knappen sagittalen Relation vor. Der Schädelaufbau war neutral und dental lag eine Klasse I-Verzahnung vor (Abb. 2a–e). Röntgenologisch waren alle Zähne angelegt und eine unterminierende Resorption bei 53 und 63 zu erkennen (Abb. 2f). Da das Trema noch eine Platzreserve bot, erfolgte initial keine Therapie, und auch dieser Patient wurde in einen halbjährigen Recall aufgenommen. Da eine unterminierende Resorption frühzeitig zum Verlust der Milcheckzähne führen und bei Einseitigkeit eine Front-Mittenabweichung verursachen kann, wurden der Patient und die Eltern auf die Problematik hingewiesen. Im neunten Lebensjahr lockerten sich die Zähne 73 und 83. Bis zu diesem Zeitpunkt schloss sich im Oberkiefer das Trema spontan, die Zähne 12 und 22 eruptierten und durch die physiologische Änderung der Inklination in der Front normalisierte sich die sagittale Frontzahnrelation (Abb. 2g–k). Es wurde ein Termin zur Extraktion der Zähne 73 und 83 und dem Beschleifen von 74 und 84 terminiert. Zu diesem Zeitpunkt war der Zahn 83 bereits ausgefallen und der Patient verweigerte die Extraktion von Zahn 73, sodass nur die Zähne 74 und 84 behandelt wurden. In den folgenden 18 Monaten entwickelten sich die Zähne 33 und 43 in den neuen Raum und der frontale Engstand entspannte sich (Abb. 2l–o). In den sechs Jahren seit Erstvorstellung konnte man ganz ohne apparative Intervention eine sehr positive Entwicklung beobachten (Abb. 2p–t). Zum 13. Lebensjahr verblieb noch ein lokales Problem bei den Zähnen 13 und 23, welches in einer kurzen aktiven Therapie korrigiert wurde und über die Retentionsphase stabil blieb (Abb. 2r–v).

Diskussion

Es ist klar, dass man den Platzbedarf nie isoliert als Grundlage einer Therapieentscheidung betrachten darf. Vielmehr ist es immer ein Entscheidungsmodell, bei dem die Malokklusion und der patientenspezifische Phänotyp Berücksichtigung finden sollten. Dennoch begründen sich viele Entscheidungen zu einer Extraktionstherapie durch einen Engstand im Unterkiefer. Leider fehlen evidenzbasierte Daten, die den heutigen Qualitätsansprüchen für klinische Handlungshinweise genügen. Man sollte sich aber bewusst sein, dass mit dem Leeway Space ein sehr kostbarer Raum zur Verfügung steht, der gerade in Grenzfällen zur Extraktionstherapie eine entscheidende Platzreserve für eine Spontankorrektur darstellt.5

Es ist empfehlenswert, vor Beginn interzeptiver Interventionen einen kieferorthopädischen Therapieplan zu stellen. Eine Platzanalyse spielt dabei eine große Rolle. Auch eine Röntgenübersicht ist sehr zu empfehlen, denn vor einer Extraktion oder dem Beschleifen von Milchzähnen sollte eine Nichtanlage ausgeschlossen werden. Ein neutrales Wachstum, ein zeitlich koordinierter Recall und eine gute Fallplanung erhöhen die Sicherheit, dass die von Dos Santos et al.5 beschriebenen spontanen Effekte eintreten, welche bei Klasse I-Patienten mit leichten bis moderaten Engständen zu einer Entspannung der Situation führen. Im Falle einer Störung des Zahnwechsels kann dieser durch interzeptive Maßnahmen durchaus wieder in ein normales Muster gelenkt werden. Gute Kenntnis der Entwicklung und ein besseres Verständnis für interzeptive Interventionen können auch ein gutes Back-up für Patienten sein, die aufgrund geistiger oder körperlicher Rahmenbedingungen einer kieferorthopädischen Therapie nicht folgen können.

Dieses Vorgehen ist nicht immer wirtschaftlich begründet, im Einzelfall kann es sogar dazu führen, dass Patienten eine Kassenleistung vorenthalten bleibt, daher sollte dies den Erziehungsberechtigten auch verdeutlicht werden. Doch lässt man das deutsche Kassensystem beiseite, ist es sicherlich ein guter Dienst, wenn man Malokklusionen in ihrer Entstehung verhindert, Zähne erhält und die apparative Intervention auf ein Minimum reduziert.

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Steuerung des Zahnwechsels“ in der KN Kieferorthopädie Nachrichten erschienen.