Zahntechnik 05.11.2015

Das Ziel sicher erreichen

share

Systematische Abläufe bei komplexen Rehabilitationen von Form und Funktion sind unabdingbar, um sicher ans Behandlungsziel zu kommen. Außerdem hängt alles von der Kommunikation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker sowie dem Patienten ab. Zur Veranschaulichung werden im Beitrag drei Praxisfälle mit verschiedenen Ausgangssituationen, aber gleichen Behandlungsvariablen vorgestellt.

Wenn ich eine berufliche Herausforderung annehme, muss ich mir sicher sein, das Ziel auch zu erreichen. Die Verantwortung, die wir bei komplexen Arbeiten übernehmen, ist besonders groß. Meiner Erfahrung nach gilt es, folgende Punkte auf dem Weg der Rehabilitation zu vermeiden:

- Unrealistische Zielsetzung.

- Unentschlossenheit des Patienten hinsichtlich seiner Wünsche.

- Überforderung des Patienten durch Lösungsverlauf: Er bricht die Therapie ab.

- Die Abläufe zwischen Zahnarzt und Zahntechniker sind nicht synchronisiert.

- Wir überschätzen uns.

- Wir verlieren den Biss.

Plan einhalten und richtig kommunizieren

Um sicher ans Ziel zu kommen, müssen wir einen gegliederten Ablauf planen, erstellen und einhalten. Dieser Plan muss zwischen Zahnarzt und Zahntechniker vor allem inhaltlich und taktmäßig synchronisiert werden. Weder wir als Behandler noch der Patient dürfen – erstmal begonnen – von Inhalt und Taktung abweichen. Das Zeitmanagement sollte Terminierungen festlegen, die allerdings einen flexiblen Spielraum bieten müssen, um einerseits Komplikationen jedweder Art begegnen zu können, aber auch um die gestellten Aufgaben in ihrer Komplexität mit der nötigen Sorgfalt umsetzen zu können. Eine Synchronisierung im Workflow vermeidet nachhaltig die stetige Reorganisation der Arbeitsabläufe, die weder unserer Arbeit noch den Kapazitäten des Patienten zuträglich ist. Zu keinem Zeitpunkt sollten wir Utopien verkaufen. Um nicht zu viel zu versprechen, findet in der Zahnarztpraxis ein ausführliches Gespräch zwischen behandelndem Zahnarzt, Patient und Zahntechniker statt. Gesprächsnotizen, Abformungen und Fotos dokumentieren den Istzustand. Ein Gesichtsbogen wird angelegt und es werden Bisse genommen. An dieser Stelle gibt es noch keinen festgelegten Lösungsweg. Im Labor werden die Modelle einartikuliert und die Fotos ausgewertet. Digitale Imagingprogramme wie ZRS von Manfred Wiedmann können hier ganz hilfreich sein, ausgehend von der Ausgangssituation die Planung zu visualisieren. Ich allerdings bevorzuge ein Voll-Wax-up, denn digital idealisierte Zahnsituationen bergen die Gefahr, fernab anatomischer Möglichkeiten einen Vorschlag zu erarbeiten, mit dem wir mehr versprechen, als die Realsituation zulässt. Oft hat der Patient den Wunsch, lediglich die Ästhetik zu verbessern, und wir müssen während der Planung feststellen, dass dieser Wunsch nicht erfüllt werden kann, ohne gleichzeitig die Funktion zu verändern. Auch hier sind der digitalen Planung allein Grenzen gesetzt. Mittels eines Voll-Wax-ups sind wir in der Lage, exakt zu erfassen, wie viel Umbau im Gebiss notwendig ist, um das Ziel der ästhetischen Optimierung zu erreichen und die Funktionalität zu erhalten oder ebenfalls zu optimieren. Doch meist liegt es in der Natur der Sache, dass ein ästhetischer Mangel mit einem funktionalen einhergeht. Die Ursprungsmodelle und das Wax-up werden im nächsten Schritt dupliert und beide Modellpaare werden einartikuliert. Über die Wax-up-Modelle ziehen wir eine Folie für provisorische Versorgungen oder nehmen einen Abdruck mit transparentem Silikon. In einem erneuten Treffen mit dem Patienten in der Zahnarztpraxis besprechen wir die Ergebnisse. Wir simulieren unsere Planung mit den Folien oder den Abformungen über ein Mock-up. So können Zahnarzt und Zahntechniker überprüfen, ob die Umsetzung sinnvoll und durchführbar, und der Patient kann feststellen, ob seine Vorstellungen erfüllt werden und er mit der avisierten Lösung und Durchführung einverstanden ist. Erst dann werden der Behandlungsplan aufgestellt und Kostenvoranschläge geschrieben.

Weitere Vorgehensweise

Der erste Schritt der Umsetzung ist meist eine Schiene, um die nötige Bisshöhe zu erreichen. Die Schienenhöhe basiert auf der im Wax-up erarbeiteten Höhe. Auch die Artikulatoreinstellung der Schiene ist mit dem Wax-up festgelegt. Vom Wax-up wird über die gesamte Laufzeit der Behandlung nicht mehr abgewichen. Lediglich die Position des Unterkiefers wird nach Abschluss der Schienentherapie korrigiert. Danach ist es eine Frage des Komforts und der finanziellen Möglichkeiten des Patienten, ob die Schiene nun weiter getragen oder ob die erarbeitete Höhe mit Tabletops aus Komposit gehalten wird. Ideal ist eine provisorische Versorgung, bevor die definitive Umsetzung vorgenommen wird. So kann die ganze Versorgung problemlos Probe getragen werden: Auch um im Bedarfsfall kleinere Anpassungen vorzunehmen. Die Umsetzung der definitiven Arbeit kann dann in beliebigen Abschnitten umgesetzt werden – ohne die Gefahr, den Biss zu verlieren. Aber auch hier richtet sich die Umsetzung nach den finanziellen Möglichkeiten des Patienten. Wird die Schiene weitergetragen, wird eine Verschlüsselung von 32-42 aus Kunststoff gefertigt, die sicher und fest positionierbar ist und nach der Präparation der Seitenzähne und dem Auflösen der Okklusion die Sicherung des Bisses garantiert. Für mich ist es wichtig, dass Bissregistrate vom präparierten Kiefer zum unpräparierten Kiefer gefertigt werden. Damit artikuliere ich gegen das duplierte Ausgangsmodell ein. Erst dann werden mit fortschreitender Präparation die weiteren Bisse genommen. So haben wir die Möglichkeit, die Wax-up-Modelle und die Präparationsmodelle gegeneinander auszutauschen und das erarbeitete Wax-up eins zu eins zu übernehmen. Zur Veranschaulichung stelle ich im Folgenden drei meiner Praxisfälle mit verschiedenen Ausgangssituationen, aber gleichen Behandlungsvariablen dar:

Fall 1 (Abb. 1– 5)

Ausgangssituation

- Patientin, Ende 50

- Starke anatomisch bedingte Disharmonie der Okklusionsebene zur Gesichtssymmetrie

- Vorhandene Implantat- und Kronenversorgung

- Wünscht vor allem, nicht mehr so „schief“ auszusehen

Therapie

- Voll-Wax-up ohne Bisserhöhung

- Austausch der gesamten Versorgung gegen ästhetisch verbesserte metallgestützte Langzeitprovisorien

- Weitere Implantate in allen Quadranten

- Kronenverlängerung von 22

- Definitive Versorgung mit okklusal verschraubten Implantatkronen mit Zirkonabutments und verklebter e.max-Krone

- 360°-Veneers von 12-23 und Kompositaufbau von 33 und 43 für die Eckzahnführung

- 32–42 unbehandelt

Behandler

- Dr. Gerhard Kochhan, Düsseldorf

Fall 2 (Abb. 6 –11)

Ausgangssituation

- Patientin, Mitte 50

- Jahrelange Kiefergelenkschmerzen

- Insuffiziente Versorgung der Seitenzähne

- Wünscht, schmerzfrei zu sein

Therapie

- Voll-Wax-up mit 5 mm Bisserhöhung

- 24-Stunden-Schiene über neun Monate getragen

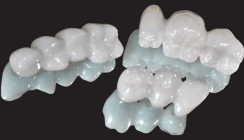

- 24–26 vollverblendete Zirkonbrücke

- Alle verbleibenden Zähne mit e.max-Kronen und Teilkronen versorgt

Behandler

- Caroline Schopp, Kornelimünster

Fall 3 (Abb. 12–15)

Ausgangssituation

- Patient, Mitte 30

- Stark versetzte progene Frontzahnpositionen; dadurch keine Seitwärtsbewegung möglich

- 16, 17, 36, 46 fehlen

- In fast jedem Zahn große Füllungen und farbliche Veränderungen

- Wünscht vor allem, besser auszusehen

Therapie

- Voll-Wax-up

- 3,5 mm Bisserhöhung nötig, um aus der ungünstigen Verzahnung herauszukommen

- 16, 17 Implantate; 35–37 und 45–47 Brücken

- Alle verbleibenden Zähne mit e.max-Kronen und Teilkronen versorgt

Behandler

- Dr. Jörg Posten, Aachen

Diskussion der Fälle

Als elementarer Faktor ist festzuhalten, dass sich nach dem Voll-Wax-up oft nur ein einziger Lösungsweg aufzeigt, die erforderliche Gebissveränderung sowohl in der ästhetischen Form als auch in ihrer Funktion zu optimieren. Dies dem Patienten zu vermitteln, ist ein wichtiger Aspekt des systematischen Ablaufs. In der Regel sieht der ideale Behandlungsplan keine schnelle Lösung vor und ringt dem Patienten einen großen Vertrauensvorschuss in Zahnarzt und Zahntechniker ab: Denn ihre Fehleinschätzung hat meist fatale Folgen. Sich als Behandlerteam durch den Patienten vom erarbeiteten Therapieablauf abbringen zu lassen – sei es aus finanziellen, zeitlichen oder psychologischen Gründen – ist aber ebenso riskant. In den zuvor skizzierten Fällen waren die Patienten nicht unentschlossen, aber zunächst – ob des Umfangs – mehr oder minder überfordert: Die Intention einer Behandlung des Patienten aus Fall 3 war lediglich ästhetischer Natur. Sein Wunsch, „besser auszusehen“, betraf für ihn ausschließlich die sichtbaren Frontzähne. Mit Unterstützung eines Imagingprogrammes lässt sich genau dieser Bereich attraktiv darstellen, auch eine Durchführbarkeit wird mittels solcher Programme suggeriert. Gleichermaßen ästhetischer Natur war im Fall 1 der Wunsch der Patientin, nicht „so schief auszusehen“. Und in ihrer Vorstellung waren die Maßnahmen zur Regulierung sehr weit von dem realen/realistischen Behandlungsausmaß entfernt. Wir als Behandler müssen reflektiert und verständlich, aber ebenso verständnisvoll vermitteln, dass eine reine Ästhetisierung der Frontzähne voraussichtlich eine erhebliche Fehlfunktion des Kauapparates nach sich zieht. Vor allem, wenn die Ästhetisierungsmaßnahmen derart umfangreich sind, wie zum Beispiel in Fall 3. Die Behebung der Ausgangssituation stellte sich aus Patientensicht primär in Form einer ästhetischen Korrektur dar. Allerdings war funktional die seitliche Immobilität infolge der progenen Frontzahnpositionen Teil dieses Problems, und beides wiederum nur ein Aspekt einer ganzheitlichen Lösung. In Fall 1 manifestierte der singuläre Blick der Patientin auf ihre Frontzähne den Wunsch, die Zähne zu begradigen, in der Hoffnung, der eigenen schiefen Optik damit beizukommen. Das behandelnde Team muss sich jedoch nicht nur dental der Problematik annehmen, sondern in seiner Gesamtheit. Einerseits muss der Wunsch natürlich dental durchgespielt werden. Es ist uns logisch, dass die frontale Begradigung wie in Fall 1 einen Schiefstand der Seitenzähne nach sich zieht, aber das müssen wir dem Patienten vermitteln können. Natürlich können wir eine ganzheitliche Begradigung des Gebisses fachlich argumentieren, aber dies sollte dem Patienten gegenüber sowohl in einem ihm verständlichen Jargon sowie in einer angemessenen Gesprächssituation besprochen – nicht doziert werden. Dazu sind sämtliche Mittel der Visualisierung geeignet, denn es lässt sich nicht nur ein Ergebnis darstellen, sondern anhand der Modelle veranschaulichen, welche Dilemmata die partielle Rehabilitation der Form birgt und welchen Nutzen der Patient aus der funktionalen Rehabilitation zieht. Nun ist in Fall 1 noch zu beachten, was eine Begradigung der Zähne im Umgebungskontext bedeutet hätte: Es fällt auf, dass die Gesichtszüge nicht symmetrisch sind und ein begradigtes Gebiss die Harmonie des Gesichts in Asymmetrie gebracht hätte. Das stellt uns natürlich vor eine Herausforderung, im richtigen Ton und Vokabular unsere Bedenken zu formulieren; letztendlich ist der Patientenwunsch nach schöneren Zähnen stark an das Selbstwertgefühl gekoppelt, mit dem der Behandler sensibel umgehen muss, nicht nur, um zum Behandlungserfolg zu gelangen, sondern vor allem, um respektvoll mit dem Patienten umzugehen. Nicht allein der Blick auf unser Fachgebiet, sondern ein ganzheitlicher Umgang mit dem Patienten führt uns zum perfekten Ergebnis. In Fall 2 war die Grundsituation anders gelagert als in Fall 1 und 3. Hier stand nicht die ästhetische Optimierung im Vordergrund, sondern die funktionale, denn die Patientin hatte Schmerzen. Das Fehlen der Eckzahnführung und der nötige Umbau der Seitenzähne verlangten nach einer Anhebung der Kauebene. Nicht die Frontzahnstellung führt zum Aufbau der Seitenzähne, sondern vice versa folgte aus der Herstellung der funktionalen Eckzahnführung der Umbau aller Frontzähne, was ausgangs konträr zum Wunsch der Patientin zu argumentieren war, da ihr ihre Frontzähne gefielen. Hier war die ohnehin nötige Okklusionsschiene unsere Argumentationshilfe für den daraus resultierenden Behandlungsplan.

Fazit

Im Laufe seiner Karriere stößt jeder Zahntechniker auf komplexe Rehabilitationen, hinsichtlich deren Gelingens er seine Kompetenzen hinterfragen sollte. Wenn die Behandler nicht auf demselben Niveau arbeiten, das Verhältnis untereinander oder zum Patienten instabil ist, ist es ratsam, den Fall nochmal zu überdenken, respektive der Fähigkeit beider Behandler, des Behandlungswillens des Patienten und des Gefüges untereinander. Die schönste zahntechnische Lösung ist nicht umsetzbar, wenn sie den Zahnarzt fachlich überfordert. Auch andersherum kann der zahnärztliche Plan die Kompetenzen des Technikers übersteigen. Und letztendlich kann der schönste Plan an seinem Umfang scheitern, weil wir den Patienten damit überfordern. Weil ich weiß, was ich will und kann, lehne ich im Zweifel eine Arbeit ab. Wenn aber das Gesamtgefüge stimmig ist und wir in der Lage sind, den Patienten mit seinen Ängsten und Sorgen bezüglich der durchzuführenden komplexen Rehabilitation in die Kommunikation und Planung zu integrieren, ist die Verantwortung tragbar und die Umsetzung eine technische Herausforderung, der ich mich leidenschaftlich stelle.

3-Layer FLEX

3-Layer FLEX  3D-gedruckte Schienen

3D-gedruckte Schienen  DD cube X® ML

DD cube X® ML  DD Incisal X

DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben

DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link

DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX

DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI

DD Bio Splint P HI  DD cube case

DD cube case  DD Shade Guide

DD Shade Guide