Branchenmeldungen 21.02.2011

Biostatische endoskopische Chirurgie des Siebbeins (BES)

share

Architektur des zentralen Gesichtsschädels – Back to the future

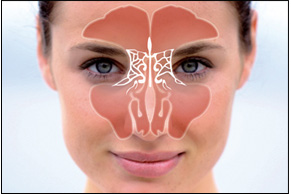

Das Siebbein ist eine anatomische Leichtbaukonstruktion im zentralen Mittelgesicht. Mit einem stabilen vertikalen Pfeiler wird die Schädelbasis mit dem Hirnschädel gegen den Gesichtsschädel mit dem Vomer, der Prämaxilla und dem Oberkiefer abgestützt (Abb. 1).

Abb. 1 Das Siebbein ist der zentrale anatomische

Platzhalter im Mittelgesicht

Die paarigen Siebbeinlabyrinthe bestehen aus einem sehr variablen System hauchdünner knöcherner Zellen, die von respiratorischer Schleimhaut ausgekleidet sind. Zugleich ist das Siebbein ein faszinierendes Wunderwerk der Statik. Ein Gerüst aus horizontalen Streben und Kuppeln hält die Sekret- und Belüftungsschleusen zwischen den Nasennebenhöhlen und der Nase offen. Jedes Siebbein hat einen individuellen Bauplan. Kein Siebbein gleicht dem anderen. Der Operateur sollte versuchen, das statische Prinzip dieser „eingehängten Konstruktion“ zu analysieren, bevor er eingreift und die Statik mit verschiedenen Zielstellungen verändert.

Die Biostatische Chirurgie des Siebbeins BES basiert auf dem Konzept der funktionellen endoskopischen Chirurgie der Nasennebenhöhlen (FESS ) und geht auf die Arbeiten von Walter Messerklinger aus dem Jahre 1987 zurück. Neu ist die Differenzierung zwischen den „tragenden Wänden des Siebbeins“ und den nur kompartimentierenden Zellvarianten. Die BES bietet ideale Voraussetzungen für die Kombination mit der kathedergestützten Ballondilatation der Ostien der Stirn-, Kiefer- und Keilbeinhöhle.

Der Dichter Arthur Schnitzler studierte in Wien Medizin und erinnert sich in seiner Autobiografie „Jugend in Wien“ lebhaft an Zuckerkandl: „… ein bleicher junger Mann mit dunklem Spitzbart und schwarzen Augen, der in seinem Talar völlig einem von jenen Anatomen glich, wie sie uns von den berühmten Bildern Rembrandts her vertraut sind und den bei aller zeitlichen und räumlichen Nähe fast legendenhaft die Mär von seiner flotten, trink- und fechtfreudigen durchlebten Burschenschaft umschwebte.“ Zudem stand er in dem Ruf „… sich geraden Wegs aus irgendeinem Nachtlokal oder vielleicht gar aus schönen Frauenarmen an sein ernstes Tagewerk zu begeben, dass er dann lehrend und lernend mit ungeheurem Fleiß bis in die späten Abendstunden trieb“.

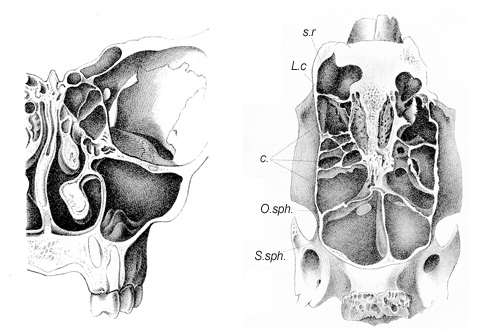

Abb. 2a Schnitt durch ein vorderes linkes Siebbein (koronare Ebene). Abb. 2b Schnitt durch das Siebbein-Zellsystem beidseits (axiale Ebene) s.f.– Sinus frontalis, c– cellulae ethmoidalis und horizontale Trabekel, o.s.– Ostium der Keilbeinhöhle, S.sph.– Sinus sphenoidalis.

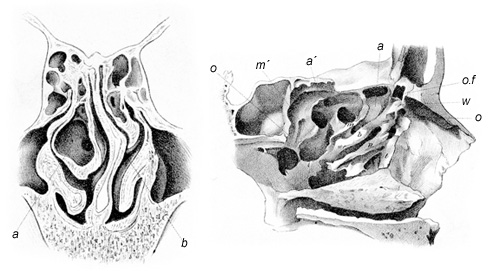

Abb. 2c Schnitt durch ein rechtes Siebbein. a – große Concha bullosa, b – Septumdeviation nach links. Abb. 2d Schnitt durch die laterale Nasenwand. Of – Ostium frontale, p – Processus uncinatus, b – bulla ethmoidalis, m – Grundlamelle der mittleren Muschel.

Dieser intensive Drang nach wissenschaftlicher Erkenntnis war sicher eine Voraussetzung für sein Werk „Normale und pathologische Anatomie der Nase und ihrer pneumatischen Anhänge“ aus dem Jahre 1882 (Abb. 2a–d). Darin beschreibt er erstmals die detaillierte Anatomie des Siebbeins und aller Nasennebenhöhlen und schuf damit zugleich eine wissenschaftliche Grundlage für deren anatomisches Verständnis. Zugleich wies er auf Strukturen und Engstellen mit pathogenetischer Bedeutung für entzündliche Erkrankungen hin, die noch heute aktuell sind, z.B. das Infundibulum ethmoidale, sowie Pneumatisations- und Krümmungsvarianten der mittleren Muschel (Abb. 3).

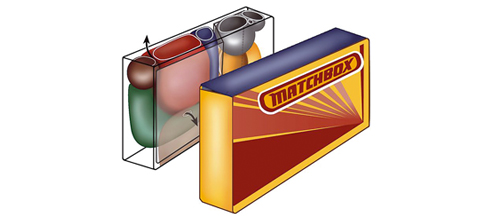

Abb. 3 Die Siebbein-Matchbox: Das Siebbein besitzt vereinfacht die Größe und Form einer Streichholzschachtel, die auf der schmalen Seite steht. Bei einem großen Variantenreichtum innerhalb des Siebbeins variiert dessen Breite erheblich. Die Platzhalterfunktion zur Gewährleistung von Ventilation und Drainage der Kiefer- und Stirnhöhle kann aber durch unterschiedliche Pneumatisationstypen stark variieren. Die wichtigsten Platzhalter des vorderen Siebbeins sind Bulla ethmoidalis (rot) und die mittlere Nasenmuschel mit ihrer Grundlamelle, die das Siebbein in einen vorderen und hinteren Anteil unterteilt und dessen Weite stabilisiert. Weitere Zellen: braun – Agger nasi, grün – Proc. uncinatus, blau – retrobullöse Zelle, grau und gelb – hintere Siebbeinzellen, Schatten – Infundibulum ethmoidale und Recessus frontalis.

Autoren: Prof. Dr. Hans Behrbohm, Sebastian Winter, OA Dr. C. Dalchow, OA Dr. H. Birke, Berlin

Lesen Sie den kompletten Artikel als ePaper