Branchenmeldungen 04.08.2025

Hilfe für Kriegsopfer in Syrien

Als er nach sechs Jahren eigentlich nach Syrien zurückkehren wollte, um Patienten zu behandeln und an der Universität zu unterrichten, hatte sich die politische Situation verändert: Es gab Unruhen im Land, Alsaeed verschob seine Rückkehr immer wieder und blieb schließlich in Deutschland.

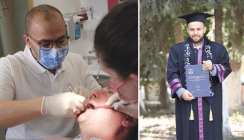

Seit 2017 hat er seine eigene Praxis, zuvor arbeitete er angestellt. Die Überweiserpraxis profitiert von einem engen Netzwerk deutscher und arabischstämmiger Kolleginnen und Kollegen. Auch das Praxisteam ist international zusammengesetzt. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus Deutschland, Ägypten, Türkei, Kasachstan und Syrien. Auf dem Tresen: ein Flyer der Hilfsorganisation Alkawakibi, der Bassel Alsaeed vorsteht. Ihr Epithetik-Projekt versorgt Patientinnen und Patienten mit Epithesen, also Kiefer- und Gesichtsprothesen.

„Durch Verletzungen von Splitterbomben haben viele Menschen in Syrien ihr Augenlicht verloren“, sagt Bassel Alsaeed. „Die Splitter fliegen kilometerweit. Wer in Richtung der Explosion schaut, wird häufig getroffen.“ Die Augenprothese gibt den Verletzten zwar nicht das Sehvermögen zurück. Ihre Behinderung ist aber nicht mehr auf den ersten Blick sichtbar. Auf eine Augenklappe können sie verzichten, sie wirken nicht mehr entstellt. Vielen gäbe die Versorgung mit einem künstlichen Auge oder Ohr neuen Lebensmut und Selbstbewusstsein, erklärt der Zahnarzt.

Einsatz im türkisch-syrischen Grenzgebiet

Mehrmals war er mit anderen Freiwilligen, darunter auch deutsche Kollegen aus Berlin und Vertreter anderer internationaler Hilfsorganisationen wie Maxillofacial Surgeons for Syria, im türkisch-syrischen Grenzgebiet und behandelte Verletzte. Obwohl die prothetische Versorgung für Extremitäten wie Beinprothesen bereits gut etabliert war, sah er bei Kiefer-, Gesichts- und Augenprothesen noch großen Bedarf. So rief er zwei Jahre nach der Gründung seines Berliner Vereins Alkawakibi 2013 das Epithetik-Projekt in Syrien ins Leben.

Um nicht nur auf Expertinnen und Experten aus dem Ausland angewiesen zu sein, hat der Verein vier Medizintechniker aus Syrien ausgebildet. Sie arbeiten in drei Behandlungszentren, können Epithesen anfertigen und selbstständig Patientinnen und Patienten behandeln. Das senkt die Kosten: Würde die Anfertigung einer Augenprothese in Deutschland etwa 2.000 Euro kosten, können sie die einheimischen Mitarbeiter für weniger als 150 Euro herstellen und selbstständig einsetzen. Die Behandlung wird den Patienten in Syrien kostenlos angeboten.

Durch die neue politische Situation in Syrien ergeben sich laut Bassel Alsaeed ganz neue Möglichkeiten: Perspektivisch könnten die Hilfsprojekte in das syrische Gesundheitssystem integriert und ihre Aufgaben an der Universitätsklinik von Damaskus oder in Aleppo fortgeführt werden. „Gesichtsverletzungen durch Prothetik zu behandeln, ist in Syrien bisher noch wenig bekannt“, sagt der Oralchirurg. „Wir hoffen, dass wir die Arbeit auf ein akademisches Niveau heben können.“

Hilfe, um besser in Deutschland anzukommen

Alkawakibi ist aber nicht nur in Syrien, sondern in erster Linie in Deutschland aktiv. Viele Beratungsangebote für Geflüchtete gehen von dem Verein aus. Einige, wie ein monatlicher Stammtisch oder das Mentorenprogramm, richten sich direkt an Zahn- und Humanmediziner sowie an Apotheker. „Dabei werden Neuankömmlingen erfahrene Kollegen zur Seite gestellt, die zum Beispiel beim Deutschlernen, der Anerkennung des syrischen Abschlusses oder der Prüfungsvorbereitung helfen“, führt Bassel Alsaeed aus. Sie begleiten die Kolleginnen und Kollegen auch zu Behörden. Dieses Engagement blieb nicht unbemerkt: 2017 erhielt Alkawakibi den Berliner Gesundheitspreis vom AOK-Bundesverband, der Ärztekammer Berlin und der AOK Nordost.

Auch sonst ist die Community gut vernetzt: Im November fand die dritte Jahreskonferenz arabischer Zahnärzte (JAZD) statt. Die Initiative ging aus einer Facebook-Gruppe hervor, in der auch viele Syrer aktiv sind, die mit der Flüchtlingswelle 2015 und 2016 nach Deutschland kamen. In Vorträgen und Workshops werden Fragen rund um neue Behandlungsmethoden, Steuern, Niederlassung und Praxisübernahme beantwortet. Denn viele syrisch-stämmige Zahnärzte arbeiten in den ersten Jahren ihres Berufslebens angestellt.

Deutschland in der Pflicht

Über ein Jahrzehnt lang war eine Einreise von Bassel Alsaeed in die alte Heimat aufgrund der Vereinsarbeit mit erheblichen Risiken verbunden. Hoffnungsvoll blickt er auf die neue Regierung in Damaskus. Sie scheine den unterschiedlichen Volksgruppen, Religionen und Interessen offen gegenüberzustehen. „Die Monate, die seit dem Sturz des Diktators vergangen sind, wirken vielversprechend“, sagt er. Einige der neuen Politiker seien auch in der Revolutionszeit aktiv in Hilfsorganisationen engagiert gewesen. Nun müssten sie sich im Politikbetrieb bewähren.

Für den Frieden und den Wiederaufbau in Syrien sieht Bassel Alsaeed aber auch die deutsche Bundesregierung als sehr wichtigen Partner. „Das deutsche Gesundheitssystem hat in den letzten Jahren sehr von der großen Anzahl syrischer Ärzte und anderer medizinischer Fachkräfte profitiert, sie haben ein Stück weit den Fachkräftemangel auffangen können“, sagt er. Nun fühlten sich viele dieser Medizinerinnen und Mediziner verpflichtet, auch in ihrer Heimat zu unterstützen.

Gleichzeitig sehen sie sich weiterhin in der Verantwortung gegenüber ihren Patientinnen und Patienten in Deutschland. Sollten sie in Deutschland bleiben, könnte die Bundesregierung das Gesundheitssystem in Syrien unterstützen – mit Geld, Know-how oder medizinischen Gerätschaften. In einigen Städten in Syrien gebe es zum Beispiel nur ein MRT-Gerät für alle Bewohnerinnen und Bewohner. So ließe sich für Syrer der Druck und das Gefühl mindern, unbedingt zurückkehren zu müssen.

Zwischen neuem Zuhause und Wiederaufbau der Heimat

Tatsächlich hat das Entwicklungsministerium Mitte Februar angekündigt, Klinikpartnerschaften zwischen Deutschland und Syrien mit 15 Millionen Euro zu unterstützen. Sie sollen unter anderem medizinische Trainings ermöglichen. Die Hilfsbereitschaft unter syrischen Ärzten in Deutschland und unter Hilfsorganisationen sei sehr groß, unterstrich die damalige Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Sie sprach von einem „Spagat für Deutschland“: Einerseits wolle man die vielen gut ausgebildeten medizinischen Fachkräfte halten, andererseits sollte ihnen auch der Wiederaufbau ihrer Heimat ermöglicht werden.

Bassel Alsaeed möchte seinen Beitrag zum Wiederaufbau von Syrien leisten. Wie dieser genau aussehen kann, weiß er noch nicht. Am liebsten würde er die Praxis in Berlin halten und temporär dabei helfen, das am Boden liegende syrische Gesundheitssystem wieder aufzubauen, zum Beispiel indem er an einer Universität Studierende ausbildet.

Zahnärzten, die in Deutschland Fuß fassen wollen, rät er, sich möglichst früh zu spezialisieren. Die generalistisch arbeitende Praxis betrachtet er in der Zukunft als Auslaufmodell. Was die Zulassung betrifft, könnte sich die deutsche Politik ein Beispiel an den USA nehmen. Dort wüssten die Prüflinge zum Beispiel, mit welchen Büchern sie sich vorzubereiten hätten, was zu faireren Voraussetzungen führe. Durch das komplexe Anerkennungsverfahren werde in Deutschland viel Potenzial verschenkt, zum Beispiel wenn fertig ausgebildete Zahnärzte als ZFA arbeiten müssten.

Gleichzeitig verliere der Zahnarztberuf in Deutschland durch immer neue Vorgaben bei der komplizierten Bürokratie, unreife Digitalisierungsvorhaben, die veralteten Gebührenordnung und Einsparungen durch die Budgetierung an Attraktivität. Die Folge sei eine ganz andere Migrationsbewegung: Deutsche Mediziner verließen das Land in Richtung Schweiz oder Skandinavien, beobachtet Bassel Alsaeed.

Autorin: Judith Jenner