Branchenmeldungen 06.05.2025

Superspannend: Antiseptischer Zahnersatz aus dem 3D-Drucker

share

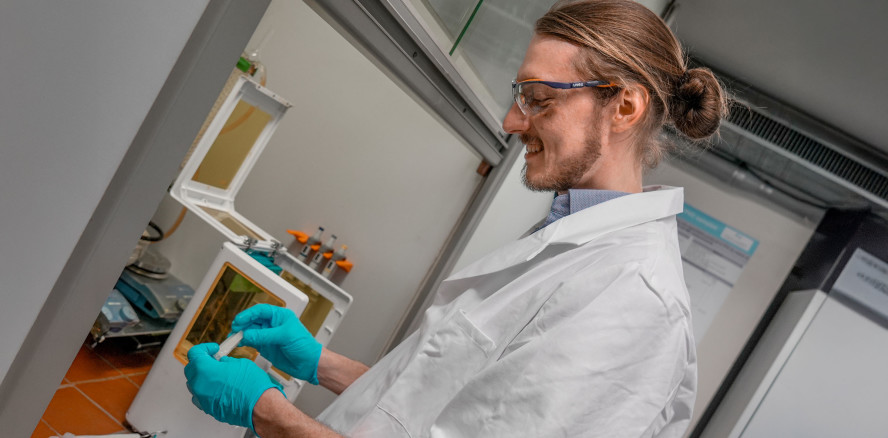

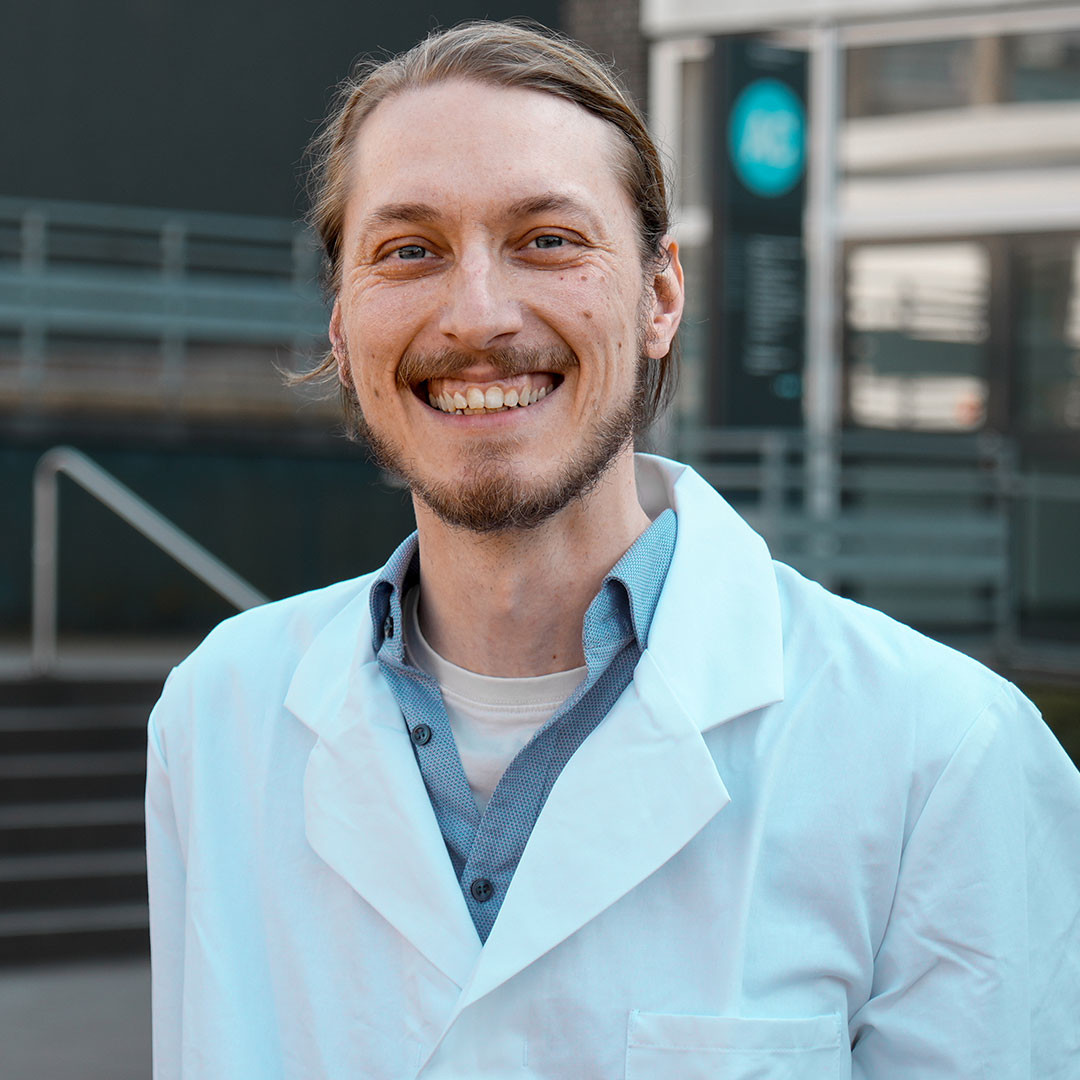

Herr Behnecke, welche Herausforderungen sehen Sie bei der gleichmäßigen Verteilung des Wirkstoffs Chlorhexidin im Zahnersatzmaterial, und wie begegnen Sie diesen in Ihrer Forschung?

Die Herausforderung liegt besonders in den Eigenschaften des Wirkstoffes selbst. Chlorhexidin liegt meist als pulverförmiges Salz vor. Wenn wir das Pulver direkt in den Kunststoff geben, klumpt es zusammen und verteilt sich nicht gleichmäßig. Um das zu lösen, verwenden wir eine flüssige Dispergierhilfe. Wir lösen den Wirkstoff darin auf und mischen die Lösung ins Harz. Dadurch wird das Chlorhexidin gleichmäßig verteilt. Aber hier kommt die Herausforderung: Obwohl das Chlorhexidin anfangs gut im Kunststoff verteilt ist, können wir später nur einen kleinen Teil davon wieder herausbekommen. Das ist ungünstig, denn dieser Teil soll ja Keime abtöten. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich das Chlorhexidin im Kunststoff so fest bindet, dass es nicht mehr so gut herauswandern kann. Diese Eigenschaft des Chlorhexidins ist bekannt und maßgeblich für die Depotwirkung des Wirkstoffs verantwortlich und daher nichts Negatives. Unsere Aufgabe ist es jetzt, zu verstehen, wie genau das Chlorhexidin so fest an den Kunststoff bindet und wie wir dieses Wissen nutzen können, um so die Freisetzung steuern zu können.

Wie stellen Sie sicher, dass die mechanischen Eigenschaften des 3D-gedruckten Zahnersatzes trotz der Zugabe des antiseptischen Wirkstoffs erhalten bleiben?

Mein Fokus liegt ehrlich gesagt auf der verfahrenstechnisch/chemischen Seite der Materialentwicklung, jedoch wird im Rahmen meines Promotionsprojekts auch ein mechanisches Eigenschaftsprofil des Materials durch Tests der Biegefestigkeit, Härte und Schlagzähigkeit erstellt. Bisher zeigen die Prüfungen, dass die Zugabe von Chlorhexidin die mechanische Stabilität nicht beeinträchtigt. Im aufbauenden EFRE-Projekt „3D-Perm“, welches wir von Hochschulseite gemeinsam mit dem Labor für Dentaltechnologie von Frau Prof. Dr. Strickstrock bearbeiten, werden die Kollegen das mit unserem Projektpartner entwickelte Material noch intensiver prüfen. Gemeinsam mit den im Konsortium integrierten Dentallaboren „Schmid Zahntechnik“ und „Dental Labor Kock“ wird ein geeigneter Anwendungsbereich definiert werden.

Einsatz mit handelsüblichem 3D-Druckgerät

„Wir haben für unsere Versuche von Beginn an einen handelsüblichen LCD-Drucker aus dem Consumer-Bereich verwendet. Das System funktioniert somit auf dem günstigsten möglichen Fertigungsverfahren, was dafürspricht, dass das Material auch auf andere, komplexere Techniken übertragbar ist. Im Rahmen des aufbauenden EFRE-Projekts „3D-Perm“, wird das Material bzw. die Methode zur Bioaktivierung von 3D-Druckharzen derzeit erfolgreich an einem Materialsystem und DLP-Drucker unseres Projektpartners VOCO erprobt.“ (Marius Behnecke)

Welche Erkenntnisse haben Sie bisher über die kontrollierte Freisetzung des Wirkstoffs aus dem Zahnersatz gewonnen, und wie wichtig ist diese für die therapeutische Wirkung?

„Kontrolliert“ ist hier das passende Stichwort! Die Freisetzung aus dem ge-druckten Material funktioniert problemlos. Das ist wichtig und nicht selbstverständlich, wie unsere Versuche z. B. mit sulfoniertem Polyetheretherketon gezeigt haben. Für die Kontrolle dieses Prozesses sind jedoch eine große Zahl komplexer Mechanismen verantwortlich. Neben dem absoluten Wirkstoffgehalt spielt z. B. die Größe der Oberfläche, der Polymerisationsgrad des Kunststoffs und auch die Langzeit-Depotwirkung des Chlorhexidins selbst eine Rolle. All diese Größen so aufeinander abzustimmen, dass das Material in der Anwendung die gewünschte Wirkung erzielt, braucht nicht nur Ingenieure und Chemiker, sondern auch medizinische Kompetenz, deshalb die Weiterführung meines Projekts im Kontext eines Forschungsprojekts mit ausgewiesenen Experten ihres Fachgebiets. Was wir bereits sagen können, ist, dass wir neben der üblichen initialen Freisetzung auch nach Wochen und sogar Monaten noch messbare Konzentrationen von freigesetztem CHX nachweisen können. Diese langfristige Freisetzung ist ein Problem der meisten Wirkstofffreisetzungssysteme. Dahingehend ist unser Materialsystem bereits gut aufgestellt.

Dieser Beitrag ist in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis erschienen.