Praxismanagement 18.12.2018

Die zahnärztlich geführte Praxisgruppe

share

Unsere Branche braucht aus bekannten Gründen innovative, zukunftsweisende Praxiskonzepte. Es schlägt die Stunde der Unternehmer-Zahnärzte: Was der Investor macht, kann ich doch vielleicht auch selber? Das ist die Kernfrage, die zunehmend an das Beraterumfeld herangetragen wird. Dieser Fachbeitrag verschafft einen groben Überblick aus der BWL-Perspektive.

Ausgangspunkt für den Gedanken an eine regionale Praxisgruppe ist zumeist eine profitable Mehrbehandlerpraxis, die durch Schaffenskraft, Zielorientierung und häufig auch brillante Intuition eines oder mehrerer Unternehmer-Zahnärzte aufgebaut wurde. Der erlebte Erfolg ruft doch förmlich danach, durch Satellitenpraxen erweitert, ergänzt zu werden?! Könnte man meinen, aber: Vorsicht, hier lauert eine gefährliche Falle. Es gelten andere Regeln. Schon der erste Satellit birgt meistens Enttäuschungspotenzial, was viele Chefs bereits leidvoll erfahren haben.

Bewährte Muster und große Visionen reichen nicht aus, weil spätestens ab dem dritten Standort ein entscheidender Unterschied greift: Die 100-Pro- zent-Delegation. Die Honorarstärke des Inhabers als Gewinn-Booster fällt ebenso heraus wie die präsente Einwirkung von Chef und Führungsmitarbeitern im Alltäglichen. Die Unternehmenseinheit muss aus sich selbst heraus menschlich und wirtschaftlich funktionieren. Es braucht Systematik. Wir gehen auf ausgewählte Details ein:

Sachinvestitionen

Welche Praxis kaufe ich? Oder Neugründung? Wieviel Quadratmeter? Wo steht der DVT? Es kann beobachtet werden, dass Unternehmer-Zahnärzte sich mit diesen Fragen gerne zeit-intensiv beschäftigen, aber: Das ist das Einfachste des gesamten Vorhabens. Verschaffen Sie sich einen groben (!) Überblick über die regionale Situation, denken Sie über die Raumkosten nach (= Fixkosten, je teurer die Fläche, desto schwieriger kommt der Standort in die Rendite) und stellen Sie das Thema dann zurück, bis alle relevanten Komponenten (siehe weiterer Text) bearbeitet sind. Es stehen massig Praxen zum Verkauf und jedes Depot freut sich über Ihre Bestellungen. Ob eine Praxisgruppe funktioniert oder nicht, entscheidet sich nicht an dieser Stelle.

Personalstrategie

Die Personalknappheit ist der Risikofaktor Nummer eins für große Praxisstrukturen. Unbesetzte Stellen, hoher Krankenstand und Fluktuation sind gefährliche Renditekiller (= Produktionsrisiko). Wer ambitioniert durchstarten möchte, ist gut beraten, mit der Personalstrategie zu beginnen. Was ist Ihr Arbeitgeberversprechen? Warum wollen die Menschen in Ihren Praxen arbeiten und nicht lieber beim Kollegen? Wie machen Sie motivierte Leistungsträger auf sich aufmerksam und binden sie an Ihre Gruppe? Diese Fragen müssen im Spiegel der Mutterpraxis kritisch bewertet und überzeugend beantwortet werden. Die wertvollsten Ansatzpunkte für die entscheidende Differenzierung liegen in dem Aufbau sinnstiftender Arbeitsbedingungen, der strukturierten Führungskommunikation, den Managementstandards und einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur, die die besonderen Möglichkeiten einer Praxisgruppe klug ausnutzt.

Angezeigt ist insofern bereits im frühen Stadium ein qualifizierter Personaler, der die Rolle des „HR-Business-Partners“ übernimmt und zunächst gegebene Praxisstandards in Personalmanagement und Personalmarketing mit eben- so innovativem wie sachkundigem Blick aufrüstet. Die wichtigste Aufgabe ist die Besetzung der Schlüsselpositionen mit den richtigen Leuten, denn die zweite Führungsebene trägt immer entscheidenden Anteil am Gesamterfolg. Die notwendigen und teuren Vorabinvestitionen in Führungspersonal amortisieren sich über die Zeit durch schnellere Erreichung des Break-even-Points neuer Standorte.

Leadership

Wer erfolgreich an der Spitze stehen und als Leuchtturm für ein Topteam wirken möchte, braucht ein klares Zukunftsbild (Vision), eine eindeutige Mission, definierte Werte und eine Vorstellung von der zukünftigen eigenen Rolle. Alternativlos ist selbstreflektie- render Entwicklungswille, idealerweise flankiert durch einen Persönlichkeits- und Führungscoach, mit dessen Support der methodische „Werkzeugkoffer“ gelernt und Führungstools in Anwendung gebracht werden.

Für die operativen Führungsaufgaben gibt es derzeit einen Paradigmenwechsel weg von dem lange gültigen „Management by Objectives“ (MbO – Führen mit Zielen) hin zu dem aus Sicht der Autorin wirksameren Weg „Objectives and Key Results“ (OKR), der fokussierter ansetzt und die Mitarbeiter in den Prozess der – flexibleren – Zielerreichung stärker einbindet.

Praxismanagement

In einem Praxisverbund geht es um das Denken und Handeln in Strukturen und Prozessen. Ein sehr hoher Organisationsgrad ist zwingend. Weil nur so die für die Bewältigung des beachtlichen Fixkostenblocks notwendige Produktivität entsteht. Dies ist ein System mit Wechselwirkungen: Je besser der „Overhead“, also die Summe an Führungs- und Managementarbeit funktioniert, desto effizienter (messbar am Honorarstundensatz) können Zahnärzte, Prophylaxe- und Assistenzteam arbeiten. Attraktive Renditen können nur dann entstehen, wenn der Gesamtbetrieb läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. In der Routine wird das Geld verdient.

Die Organisationsentwicklung ist eine der größten Herausforderungen und gehört deshalb in die Hand einer qualifizierten Führungskraft, die überzeugende Berufserfahrung (Klinikmanagement o.Ä.), Methodenkenntnis sowie menschliche Reife mitbringt. Ansatzpunkte für die operative Arbeit sind zum Beispiel einheitliche Therapieabläufe, Regeln für Terminierung und Patientensteuerung, Marketingstrategie in Verzahnung mit Wachstumsplan und Personalaufbau, vorausschauende IT-Lösungen, innovatives Abrechnungsmanagement, Qualitätsmanagement, Wissensmanagement und vieles mehr.

Budgetierung

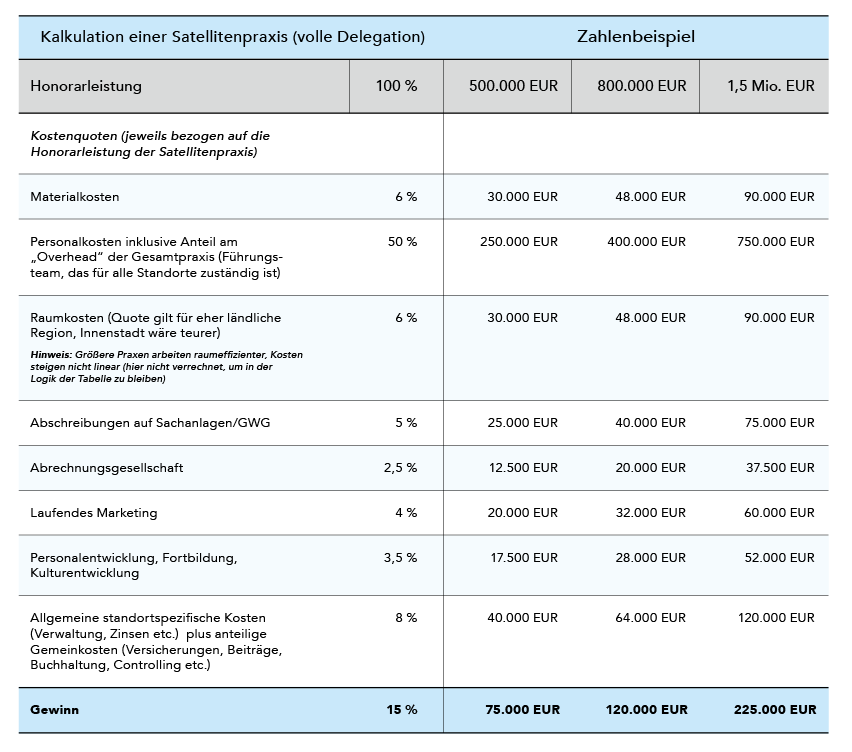

Das finanzielle Risiko von Satellitenpraxen entsteht primär aus der extremen Fixkostenlastigkeit in Kombination mit dem Produktionsrisiko (siehe oben: Personalstrategie). Während man im „Mutterschiff“ schon mal großzügig sein kann, müssen 100-Prozent-Delegation-Standorte mit klaren Budgets geführt werden, damit am Ende auch tatsächlich eine Rendite herauskommt. Wichtige Regel: Die Personalkostenquote darf 50 Prozent nicht überschreiten. Das gilt bezogen auf das am Standort erwirtschaftete Honorar und inklusive anteiliger Verrechnung von Personalaufwand für beteiligte (Führungs-)Mitarbeiter. Jede einzelne Kostenart braucht Planung.

Neben systematischer Ausschöpfung der Honorarpotenziale ist die Ausgabenseite pingelig im Blick zu halten, damit eine Rendite entstehen kann. Die nebenstehende Tabelle gibt einen groben Überblick zur Kostenstruktur eines 100-Prozent-Delegation-Standortes.

Finanzierung

Es gibt Bankpartner, die sich mit mittelständischen Praxisstrukturen auskennen und bereit sind, das Risiko von Millionenengagements einzugehen, sofern sie ausreichend Vertrauen in das (detailliert auszufeilende) Gesamtkonzept, die Persönlichkeit und die unternehmerischen Fähigkeiten des Zahnarztes fassen können. Die Zinslandschaft ist unverändert attraktiv und zinsverbilligte öffentliche Mittel gibt es auch. Wichtig zu wissen: Wachstum frisst Rendite, deshalb braucht es balancierte Dynamik. Nachhaltig, gesund und profitabel wachsen ist das strategische Ziel. Ferner ist die vorausschauende Liquiditätssteuerung existenziell. Innovative Finanzierungswege sind denkbar, allerdings deutlich teurer.

Planung und Controlling

Präzise, kleinteilige Mehrjahresplanungen sind zwingend erforderlich für alle Investitionsgüter, Personal-, Konzept-, Marketing- und Strukturinvestitionen sowie alle laufenden Erlös- und Aufwandspositionen. Hinzu kommen diverse Nebenkalkulationen, deren Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde.

Professionelles Controlling weist die Richtung, sorgt für Objektivität und hat die Funktion eines Sicherheitsnetzes. Aufgrund der hohen Produktions- und Fixkostenrisiken „delegiert arbeitender“ Standorte sind die Soll-/Ist-Abgleiche engmaschig zu takten und ferner so auszulegen, dass die Brücke zum operativen Management (= Führungsteam inklusive Standortleiter einbinden) geschlagen wird, um fokussierte Zielorientierung und kurze Reaktionszeiten zu gewährleisten.

Fazit

Gruppen mit drei oder mehr profitablen Praxisstandorten sind rar im Markt, was nicht verwundert angesichts hoher Risiken und komplexer Herausforderung. Dennoch könnte das Modell einer Praxisgruppe in Zahnarzthand eine überlegenswerte Antwort auf zentrale Zukunftsfragen sein. Dreh- und Angelpunkt für nachhaltigen Erfolg sind Konzept und unternehmerische Qualifikation der Akteure.