Praxismanagement 18.02.2014

Sind meine Personalkosten zu hoch?

share

Personalkosten sind in der Zahnarztpraxis eine sensible betriebswirtschaftliche Größe, weil sie den größten Fixkostenblock darstellen. Die Personalkostenquote ist beim Thema „Gewinnoptimierung“ insofern schnell im Visier. Beliebt ist der Abgleich mit Branchenwerten. Dabei fällt leider viel zu oft das Urteil: „Die Personalkosten sind zu hoch.“ Dieser Beitrag erläutert, warum Personalkostenquoten aus Branchvergleichen für die eigene Praxisführung kaum Orientierung bieten können.

Unter „Personalkostenquote“ wird der Anteil der Personalkosten am Gesamtumsatz einer Zahnarztpraxis verstanden. Das können 15 oder auch 50 Prozent sein. Welche Personalkostenquote für eine Praxis angemessen ist, hängt vom Praxiskonzept ab. Für die Beurteilung relevant sind:

- die Praxisgröße (Anzahl der Standorte, Umfang der Behandlungsressourcen, Honorarentwicklung, Patientenvolumen)

- das Therapiekonzept

- die formelle Konstruktion (Einzelpraxis, Berufsausübungsgemeinschaft, Partner mit oder ohne Kapital, angestellte Zahnärzte, Labor ja/nein, mitarbeitende Angehörige etc.)

- und die unternehmerische Phase, in der sich die Praxis befindet (Existenzgründung, Wachstumsphase, Konsolidierungsphase, Integration weiterer Behandler, Aufbau von Spezialisierungen etc.)

Folgende Beispiele zeigen, wie schnell Fehlinterpretationen passieren:

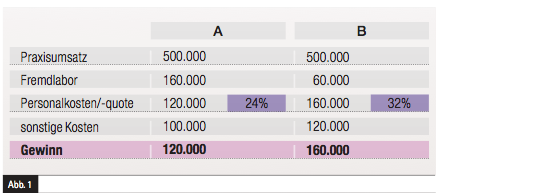

Abbildung 1 zeigt zwei zahnärztliche Einzelpraxen mit einem identischen Gesamtumsatz von 500.000 Euro. Praxis A weist eine Personalkostenquote von 24 Prozent aus; Praxis B liegt bei 32 Prozent. Bei einem pauschalen Vergleich wäre A der Quotensieger. Wirtschaftet A also besser als B? Eindeutig nein, denn A erzielt 120.000 Euro und B 160.000 Euro Gewinn. Woran liegt das? A verfolgt ein Zahnersatzfokussiertes Konzept und hat entsprechend hohen Fremdlaboraufwand. B legt den Therapieschwerpunkt auf konservierende Zahnheilkunde und Prophylaxe. Dies führt zu Kostensteigerungen beim Personal, die jedoch betriebswirtschaftlich absolut vertretbar sind, da das Konzept von B zu größerer praxisinterner Wertschöpfung (Gesamtumsatz abzüglich Fremdlabor ist höher als bei A) führt. Die Personalkostenquote ist bei B absolut angemessen. Bei A ist zu analysieren, wie eine Gewinnsteigerung erreicht werden kann (siehe weiterer Text).

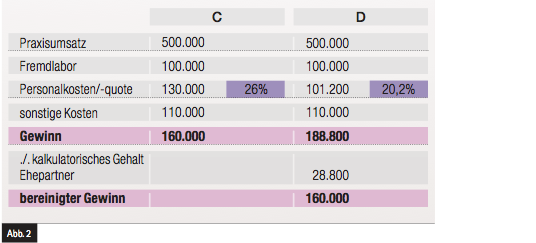

Das zweite Beispiel in Abbildung 2 vergleicht zwei konzeptionell gleich ausgerichtete Einzelpraxen mit derselben Teamgröße. In Praxis C gibt es branchenübliche Anstellungsverträge für alle Mitarbeiter. In Praxis D arbeitet der Ehepartner des Inhabers in Vollzeit qualifiziert in der Praxis mit, sein Gehalt ist aus Gründen der wirtschaftlichen Optimierung aber um 2.000 Euro (plus Nebenkosten = 2.400 Euro pro Monat gesamter Personalaufwand) niedriger angesetzt, als für eine vergleichbare angestellte Kraft bezahlt würde. Diese Konstruktion bewirkt, dass der Praxisgewinn um 28.800 Euro steigt. Im Ergebnis werden in diesen zwei Praxen völlig identische betriebswirtschaftliche Erfolge erzielt; dennoch liegen die Personalkostenquoten weit auseinander bei 26 bzw. 20,2 Prozent.

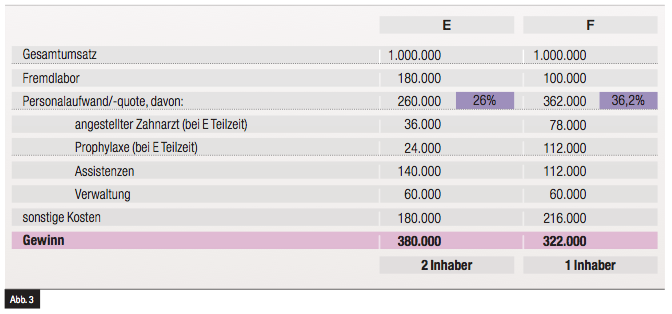

Das dritte Beispiel in Abbildung 3 befasst sich mit zwei Mehrbehandler-Praxen, die beide einen Jahresumsatz von einer Million Euro erreichen. Praxis E ist eine Gemeinschaftspraxis mit zwei Inhabern, die zusammen mit einem dritten Kollegen (angestellt in Teilzeit) traditionell praktizieren. Die Prophylaxe hat hier untergeordnete Bedeutung. Praxis F gehört nur einem Zahnarzt. F legt den Fokus auf Ästhetik und PAR-Therapien, beschäftigt einen angestellten Kollegen in Vollzeit, eine DH und eine weitere Prophylaxespezialistin. Praxis E weist eine Personalkostenquote von 26 Prozent aus und einen Gewinn von 380.000 Euro. Sofern Gewinnverteilung im Verhältnis 50 : 50 vereinbart ist, stehen jedem Inhaber 190.000 Euro zu. Die Personalkostenquote von F liegt mit 36,2 Prozent satte 10 Punkte höher. Bei pauschalem Vergleich der Personalkostenquote würden sämtliche Alarmglocken angehen. Dazu gibt es aber keinen sachlichen Grund: Das Personal wird in dieser Stärke und Qualifikation gebraucht, um das Therapiekonzept von F umzusetzen. Der Inhaber generiert im Vergleich zu E einen wesentlich attraktiveren Gewinn von 322.000 Euro.

Diese Beispiele illustrieren drei zentrale Aussagen:

Erstens: Vergleiche der eigenen Personalkostenquote mit der von Kollegenpraxen sind häufig sachlogisch falsch, weil „Äpfel mit Birnen“ verglichen werden. Die gängigen Vergleichszahlen (z.B. DATEV-Branchenvergleich, das statistische Jahrbuch der KZBV, spezifische Auswertungen von Banken oder großen Kanzleien) können hinsichtlich der Personalkostenquote maximal einen groben Orientierungsrahmen bieten. Handlungsleitende Anhaltspunkte könnten sich nur dann ergeben, wenn definitiv gleiche Praxiskonzepte (nach bekannten Umsatzklassen) in ausreichender Detailtiefe gegenübergestellt und ergänzend die Personalkosten auf die tatsächliche Wertschöpfung der Praxis (Umsatz minus Fremdlaborkosten) bezogen würden. Allerdings dürfte es schwierig werden, für solche Auswertungen einen ausreichend großen Datenpool zu generieren.

Zweitens: Der Boom zahnärztlicher Anstellungsverhältnisse in Kombination mit massiver Qualifizierung der zahnärztlichen Assistenzberufe führt zu einem dynamischen Anstieg der Leistungsdelegation in der Zahnarztpraxis. Personalkosten steigen entsprechend in der Breite an, die Relationen im betriebswirtschaftlichen Gesamtgefüge von Zahnarztpraxen verändern sich grundlegend. Die Personalkostenquote kann in einer großen profitablen Praxis durchaus bei gesunden 45 Prozent liegen. Auch in dynamischen Wachstumsprozessen haben Praxiszahlen Besonderheiten, die bei einer individuellen Bewertung von Personalkosten zu berücksichtigen sind.

Drittens: Die echten Chancen einer Gewinnoptimierung liegen bei Zahnarztpraxen definitiv nicht in der (Personal-)Kostenreduzierung. Im Gegenteil können betriebswirtschaftlich ausgelöste Personalkostenreduzierungen insbesondere in kleinen Praxen zu einer Verstärkung der Abwärtsspirale führen. Substanzielle Potenziale bietet dagegen die zweite Seite der Rechenformel: Die elementaren Möglichkeiten für Gewinnsteigerungen liegen in aller Regel in der systematischen Ausschöpfung bis dato ungenutzter Honorarpotenziale. Um diese Chancen sehen und ergreifen zu können, braucht es klar definierte Praxisziele, eine planvolle Organisationsentwicklung und ein ausreichend großes Team von qualifizierten Mitarbeitern.