Praxismanagement 12.02.2015

Umsatzsteuerung in der Mehrbehandlerpraxis

share

Eine der wichtigsten Führungsaufgaben in größeren Praxisbetrieben ist die planvolle Umsatzsteuerung. Das bedeutet: Fixierung der Zielgrößen und Schaffung von Rahmenbedingungen, die es dem Praxisteam ermöglichen, die angestrebten Umsätze zu erreichen. Dieser Beitrag erläutert einige ausgewählte Aspekte des Themenfeldes aus der Perspektive der praxisinternen Team- und Organisationsentwicklung.

Basis aller Überlegungen ist die Definition der „Produktivkräfte“ der Praxis. Für eine Praxis mit beispielsweise zwei angestellten Zahnärzten und einer Dentalhygienikerin sind dies:

- Praxisinhaber = Zahnarzt 1

- Zahnarzt 2

- Zahnarzt 3

- Dentalhygienikerin (DH)

- drei weitere Spezialisten im Team Prophylaxe (z.B. ZMP)

- Eigenlabor

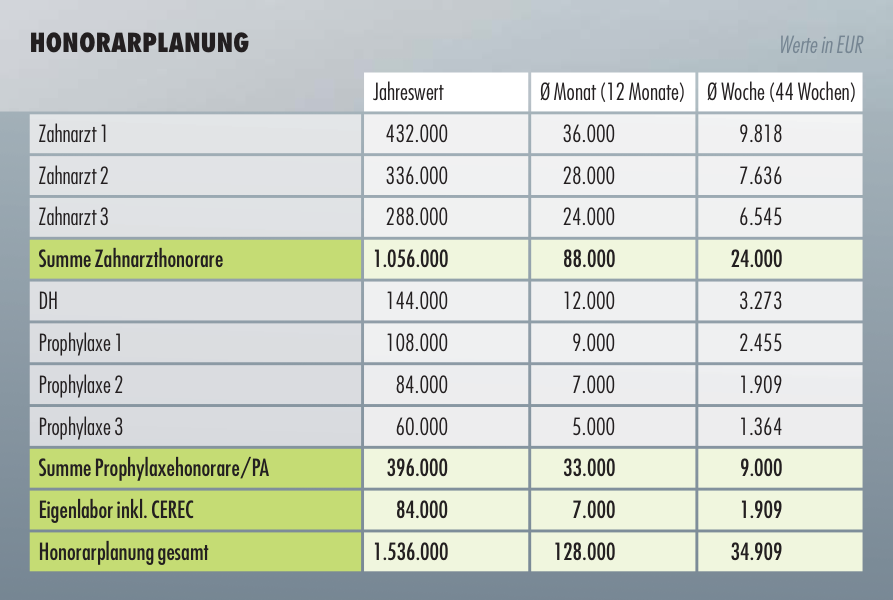

Die Summe der von diesen Personen erzielbaren Honorare (plus Eigenlabor) ergibt die potenzielle Wertschöpfung der Praxis – siehe Beispiel für eine Jahresplanung in der Abbildung. Ermittelt wird nicht der Gesamtumsatz, sondern die in der Praxis verbleibende Wertschöpfung (keine Berücksichtigung von Fremdlabor).

Wie können angemessene Planumsätze definiert werden?

1.) Honoraranalyse

Den zentralen Anhaltspunkt bilden natürlich die bislang erreichten Honorare laut Praxisstatistik. Diese sind jedoch nicht als starre Größe zu sehen, auf die einfach mal einige Prozentpunkte aufgeschlagen werden, sondern als Fundament für Reflexion und Zukunfts-Brainstorming. Dazu können folgende Leitfragen dienlich sein:

- An welchen Stellen ist es im vergangenen Jahr gut gelaufen, wo hat die Entwicklung enttäuscht?

- Hat die Praxis überhaupt genügend Patienten, um die vorhandenen Behandlungskapazitäten voll auszulasten?

- Wo werden bis dato ungenutzte Honorarpotenziale vermutet?

- Welche Veränderungen wird es im Zukunftsjahr geben im Hinblick auf Personal, technische und räumliche Aspekte? Welche Erwartungen ergeben sich daraus für die zukünftige Umsatzentwicklung der Praxis?

- Welche Personalwechsel hat es im Vorjahr im Team gegeben? Inwiefern haben sich diese auf das erreichte Ergebnis ausgewirkt?

- Wie wird die Praxisorganisation im Alltag vom Praxisteam erlebt? Gibt es Ideen für Effizienzsteigerungen?

- Wie werden die praxisinternen Kommunikationsprozesse vom Inhaber und den Teammitgliedern bewertet?

- Was steht in den Protokollen der letzten sechs Teamsitzungen: Gibt es Themen, die immer wiederkehren?

2.) Systematische Teambefragung

Bekanntlich hat jeder Mensch seine persönliche Wahrheit und seine individuelle Perspektive auf das Geschehen. Insofern kann es für den Praxisinhaber – insbesondere in größeren Teams – von hohem Erkenntnisgewinn sein, Fragebögen mit einigen Kernfragen zu entwickeln und systematisch ein Stimmungsbild aus dem Team einzuholen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben sich hieraus wertvolle detaillierte Hinweise für die weiteren Entwicklungspotenziale der Praxis.

3.) Kommunikation mit den Schlüsselpersonen

Zu einer vorausschauenden Planung gehört es, aktiv das Mitarbeitergespräch zu suchen. Eine Atmosphäre der partnerschaftlichen Kommunikation ist hilfreich, um möglichst frühzeitig von Veränderungs- bzw. Familienplanungsgedanken zu erfahren und Vereinbarungen zu finden, die die Interessen der Beteiligten ausloten. An dieser Stelle haben Mehrbehandlerpraxen ihre Achillesferse, da Umsatzträger in aller Regel nicht umgehend ersetzt werden können.

Gespräche mit den angestellten Zahnärzten über fachlichen Austausch hinaus sind wichtig und brauchen einen festen Termin im Kalender (z.B. jeden Monat eine Stunde). Themen sind das allgemeine Wohlgefühl, die gemeinsame Planung und Analyse der Zahlen (Jahresziel, monatliches Controlling), die Nachfrage zu Glanzpunkten und Stolpersteinen im Praxisalltag, Fortbildungen, Information zum Therapiekonzept und den Behandlungsleitfäden der Praxis (für neue Kollegen) et cetera.

4.) Ressourcen- und Effizienzanalyse

Es macht sehr viel Sinn, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob den Produktivkräften der Praxis genug Ressourcen (= Zimmerkapazitäten und Assistenzkräfte) zur Verfügung stehen. Häufig liegt an dieser Stelle ein zentraler Grund für unbefriedigende Umsätze. Dazu drei Detailperspektiven:

Behandlungszimmer

Die meisten großen Praxen haben zu wenig Behandlungszimmer. Für eine dichte Leistungserbringung ist es notwendig, Zahnärzten zwei Zimmer (mit jeweils einer Assistenz) zur Verfügung zu stellen, zumindest für die Zeiten, in denen sie keine Spezialisten- beziehungsweise Langzeitbehandlungen (z.B. Endo) durchführen. Die Kapazitäten können über eine Spreizung der Schichtdienste (Mittagszeiten nutzen, Ausweitung der Abendsprechstunden) erweitert werden. Und natürlich über den Ausbau weiterer Zimmer/Umzug in größere Räumlichkeiten.

Assistenzressourcen

Die vom Zahnarzt realisierbare Produktivität steht in engem Zusammenhang mit der Qualifikation der ihm zugeordneten Behandlungsassistenzen. Durchdachter Einsatz von Azubis, definierte Assistenzen für Spezialistenbehandlungen, identische Schubladenbestückungen (Muster-Fotos aufhängen), einheitliche Behandlungsvorbereitung, hoher Delegationsgrad – damit ist das Fundament für hochproduktives Arbeiten geschaffen.

Terminmanagement

Genügend Zimmer und ausreichende Assistenzen allein schaffen noch keine Ergebnisse: Im Terminmanagement wird die Ausnutzung der Ressourcen (= Produktivität der Praxis) gesteuert. Eindeutige Regeln für die zimmerübergreifende Patiententerminierung mit den passenden Terminlängen (Konfiguration in der Software und/oder Terminlaufzettel), Beachtung des Prinzips der langfristigen Therapieplanung durch die Behandler, durchgängiges Recall, Folgeterminierungen, aktives Management der Warteliste bei kurzfristigen Terminabsagen: Notwendig ist eine Fülle kleinteiliger Arbeitsanweisungen und ein leistungsfähiges Rezeptionsteam.

Fazit

Dieser Beitrag kann nur einen kleinen Eindruck davon verschaffen, was systematische Team- und Organisationsentwicklung in der Zahnarztpraxis konkret bedeutet und welcher Zusammenhang zur Umsatzplanung besteht. Fakt ist: Große zahnärztliche Betriebe sind extrem fixkostenlastig, woraus betriebswirtschaftlicher Druck auf der Umsatzseite entsteht. Um in diesem Szenario nachhaltig angemessene Gewinne erzielen zu können, ist es erforderlich, sich mit Zahlen und Arbeitsprozessen ganzheitlich zu befassen und Umsatzziele direkt im Kontext organisatorischer Anpassungsmaßnahmen zu definieren.