Praxismanagement 15.08.2011

Vision, Strategie und Ziele verwirklichen

share

Der Einsatz der Balanced Scorecard (BSC) in der kieferorthopädischen Praxis. Ein Beitrag von Karin Letter, Geschäftsführerin der 5medical management GmbH.

Die Balance Scorecard – kurz: BSC – hilft dem Kieferorthopäden, die Praxisabläufe zu verbessern. Die BSC (zu deutsch: „ausgewogener Berichtsbogen“) wurde zuerst für Industrieunternehmen von den Harvard-Professoren Robert S. Kaplan und David P. Norton entwickelt, hat sich jedoch mittlerweile als strategisches Steuerungsinstrument auch für Arztpraxen etabliert. Es eignet sich vor allem für Ärzte, die ihre Praxis unter strategischen Gesichtspunkten führen und weiterentwickeln wollen.

Die Bedeutung der BSC liegt darin, dass der Kieferorthopäde mit diesem Instrument überprüfen kann, ob sein Team und er

die selbst formulierten Ziele erreicht haben, sich also „auf dem richtigen Weg zum Ziel“ befinden. Voraussetzung ist mithin, dass er über eine „Praxisvision“ und eine detaillierte Beschreibung der Entwicklung, die die Praxis zukünftig nehmen soll, verfügt. Das heißt: Der Kieferorthopäde muss zuerst seine Praxisvision formulieren und daraus eine Strategie und klare Zielsetzungen ableiten, bevor er für seine Praxis eine BSC gestalten kann. Im Folgenden soll dies anhand einer konkreten Kennzahl verdeutlicht werden.

Kennzahlen im Ist-Soll-Vergleich

Wichtigstes BSC-Element ist die Abbildung der Praxisvision und -strategie in messbaren Kennzahlen, bei denen jeweils ein Istwert und ein Sollwert festgelegt werden. Zur Veranschaulichung: Nehmen wir an, die Vision eines Kieferorthopäden besteht darin, sich zur „patientenorientierten Gesundheitspraxis“ zu entwickeln. Entsprechend sollen die Praxisräumlichkeiten ausgestattet sein, die Mitarbeiterinnen sollen eine patientenfreundliche Beratung durchführen können. Vokabeln wie Qualitätsmanagement und Servicecharakter halten Einzug in die kieferorthopädische Praxis. Es geht nicht allein um die medizinische Versorgung – der Patient soll sich auch von der Qualität der Betreuung durch die Mitarbeiterinnen und den Kieferorthopäden begeistert zeigen.

Klar ist also: Die Patientenorientierung schlägt sich auch in dem Ziel nieder, die Patientenfreundlichkeit zu erhöhen. Wie es mit ihr ausschaut, sollte der Kieferorthopäde mithilfe regelmäßig stattfindender Befragungen feststellen. Der Sollwert wird auf der Schulnotenskala bei 2,0 festgemacht – die Patienten sollen der Patientenfreundlichkeit also mindestens die Schulnote „gut“ geben – das ist das Ziel des Kieferorthopäden. Dazu legt der Kieferorthopäde Befragungsbögen an der Rezeption aus. Die Bögen sind von einem Praxismanager ausgearbeitet worden, damit die Praxis auch brauchbare Daten erhält. Eine Patientenbefragung darf nicht „mal eben so nebenbei“ durchgeführt werden. Es lohnt sich, für diese Arbeit Expertenrat einzuholen, um Fragen zu formulieren, die zu aussagekräftigen Antworten führen, und um das Zahlenmaterial interpretieren und zielführende Maßnahmen daraus ableiten zu können.

In unserem Beispiel ergibt die Befragung bezüglich der Patientenfreundlichkeit einen Istwert von 3,1 – es ist also noch einiges zu tun, um das gesetzte Ziel zu erreichen und so auf dem Weg zur Vision der „patientenorientierten Gesundheitspraxis“ einen großen Schritt voranzukommen.

Ein weiteres Beispiel: Zur Vision gehört, dass Patienten mit Termin grundsätzlich nicht länger als 15 Minuten Wartezeit auf sich nehmen müssen. Der Istwert beträgt aber 35 Minuten – jetzt weiß der Kieferorthopäde, bei welchem Praxisprozess er ansetzen muss, wenn er seine Vision verwirklichen möchte.

Konkrete Maßnahmen festlegen

Nun können der Kieferorthopäde und sein Team konkrete Maßnahmen planen, die zur Erreichung des strategischen Ziels „Patientenfreundlichkeit“ führen:

• Die Mitarbeiterinnen erhalten z.B. eine Zusatzqualifikation, indem sie ein Seminar besuchen, bei dem sie einen professionellen Leitfaden für Beratungsgespräche in der Praxis kennen und anzuwenden lernen.

• Der Kieferorthopäde überlegt, ob eine neue Terminverwaltungssoftware angeschafft und ob einzelne Mitarbeiterinnen im Bereich der Terminvereinbarung geschult werden sollten.

• Der Kieferorthopäde selbst erhöht seine Kompetenz, um sich als „Gesundheitsexperte“ etablieren zu können, der z.B. kieferorthopädische Präventionstipps und beim Thema „Raucherentwöhnung“ fundierte Ratschläge geben kann.

Voraussetzung zur Erstellung einer BSC ist also, realistische Zahlen zu erhalten – in dem Beispiel mithilfe einer Patientenbefragung. Und durch die regelmäßigen Befragungen zur Patientenfreundlichkeit kann der Kieferorthopäde genau beurteilen, wie weit Praxis und Team noch von der Zielerreichung entfernt sind – und entsprechende weitere Aktionen in Angriff nehmen, die letztendlich der Annäherung an den Sollwert und damit an die Verwirklichung der Praxisvision dienen.

Das Beispiel zeigt die Variante, die Praxisentwicklung unter der Perspektive der Patientenerwartungen zu betrachten. Die BSC verfügt jedoch über insgesamt vier Perspektiven:

• Finanzen

• Patienten

• interne Prozesse und

• Mitarbeiterinnen (Lernen und Entwicklung).

Die BSC-Perspektiven: die Finanzen

Die Komplexität und zugleich die Leistungsfähigkeit der BSC für die zukunftsorientierte Entwicklung der Praxis ergeben sich durch die vier Perspektiven, für die BSC-Kennzahlen erarbeitet werden: die Finanzperspektive, Patientenperspektive, Prozessperspektive und Lern-/Entwicklungsperspektive. Speziell für Praxen gibt es zudem die Erweiterung um die sicherheitsspezifischen Aspekte: Dann rückt auch die Frage in den Fokus, was sichergestellt werden muss, damit die Patienten sicher behandelt werden können. Diese Fokussierung auf gleich vier bzw. fünf Perspektiven führt dazu, dass der Kieferorthopäde nicht allein, wie so oft üblich, die Finanzen betrachtet, wenn es um die Bewertung der Praxisentwicklung geht. Die Bereiche stehen vielmehr gleichberechtigt nebeneinander, weil sie allesamt einen entscheidenden Beitrag zur Verwirklichung der Vision leisten. Auch bei einer ambitionierten Vision wie der von der „patientenorientierten Gesundheitspraxis“ in dem Eingangsbeispiel spielt die Steigerung des monetären Gewinns natürlich eine Rolle, sodass hier Kennzahlen wie die Ausgaben, die Einnahmen, die Umsatzrendite und auch die Personalkostenquote und der „Umsatz je Arztstunde“ als Leistungsparameter herangezogen werden. Anhand der Kennzahlen aus der Finanzperspektive kann der Kieferorthopäde beurteilen, inwiefern es ihm gelingt oder gelungen ist, die Ziele „positives Betriebsergebnis“ und „finanzieller Gewinn“ zu erreichen.

Praxisentwicklung aus Patientensicht

„Wie sollen wir gegenüber unseren Patienten auftreten, um unsere Vision und unsere Strategie zu verwirklichen? Welche Leistungen benötigen die Patienten in welcher Qualität? Wie können wir ihre Erwartungen optimal erfüllen, um die Zufriedenheit zu verbessern?“ Diese Fragen stellen sich, wenn sich der Kieferorthopäde mit der Patientenperspektive beschäftigt. Um das strategische Ziel „Abnahme der Patientenreklamationen“ zu verwirklichen, installiert das Praxisteam z. B. ein Reklamationsmanagementsystem mit der Absicht, die Anzahl der Reklamationen von 25 (in

einem definierten Zeitraum) auf 10 zu senken. Und die Patientenbindung und die Patiententreue lassen sich etwa mit der „Wiederkehrrate“ analysieren.

Ein weiteres Indiz stellt die Empfehlungsrate dar: Empfiehlt der zufriedene Patient die Praxis weiter? Auch diese Kennzahl lässt sich nicht ohne Weiteres, aber doch wiederum mithilfe einer Befragung erheben. Eine effektive Maßnahme, die eine Annäherung an den Sollwert der angestrebten Empfehlungen erlaubt, ist die Erhöhung der Servicequalität: Beispiele sind die Wohlfühlatmosphäre in der Praxis und vor allem die patientenorientierten Mitarbeiterinnen.

Die internen Praxisprozesse unter der kritischen Lupe

Die Prozessperspektive rückt die Abläufe in der Praxis in den Mittelpunkt – um die genannte Vision von der „patientenorientierten Gesundheitspraxis“ zu realisieren, kann der Kieferorthopäde beschließen, das Qualitätsmanagement zu optimie-ren. Die Prozessperspektive bildet die Abläufe ab, die notwendig sind, um die Ziele der Finanz- und der Patientenperspektive zu erreichen. Dazu zählt etwa die Fähigkeit, Verbesserungsvorschläge, die die Patienten – etwa in den Befragungen – nennen, in möglichst kurzer Zeit und in angemessener Qualität aufzugreifen und umzusetzen. Auch die Schnelligkeit, mit der Reklamationen bearbeitet werden, zählt dazu – wobei dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich die Perspektiven und die entsprechenden Kennzahlen und Umsetzungsaktionen oftmals berühren oder überschneiden.

Die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen

Bleibt die Lern-/Entwicklungsperspektive, bei der die Mitarbeiterinnenorientierung an oberster Stelle steht. Hier kommen vor allem Faktoren wie die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen – aber auch die Qualifikationen des Kieferorthopäden –, die Motivation und die Bereitschaft zum ständigen Lernen und zur Weiterbildung ins Spiel. Die Frage ist, welche Lern- und Entwicklungs-prozesse dabei helfen, die Praxisvision und die strategischen Zielsetzungen zu erreichen. Aber auch die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen sollte im Rahmen der BSC ein Ziel sein – abzulesen etwa am Identifikationsgrad, der die Mitarbeiterinnen mit der Praxis verbindet. Ein Instrument, um den Identifikationsgrad zu erhöhen, ist dann etwa das regelmäßig stattfindende Zielvereinbarungsgespräch, das der Kieferorthopäde mit jeder Mitarbeiterin führt. Wenn diese spüren, dass ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung als Kriterium für den Erfolg der kieferorthopädischen Praxis definiert wird, steigert dies die Motivation erheblich.

Hinweis auf notwendige Verbesserungen

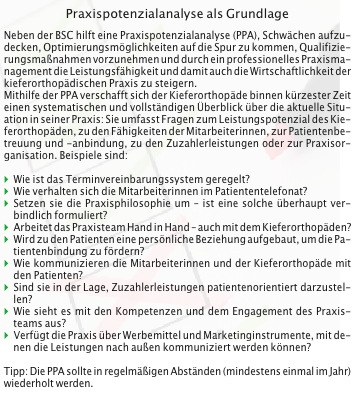

Der Hauptnutzen der BSC ist: Der ständige Kennzahlenabgleich zeigt rasch an, wo es Fehlentwicklungen und Korrekturbedarf gibt. Der Kieferorthopäde erhält mithin nachweisbar Aufschluss darüber, welche Stolpersteine auf dem Weg zur Visionsverwirklichung er beiseiteräumen und an welchen Stellschrauben er drehen muss, um eventuell eine Richtungsänderung vorzunehmen. Die Beispiele zeigen: Die Arbeit mit der BSC ist nicht ganz einfach – insbesondere die Festlegung der „richtigen“ Kennzahlen, mit denen sich ein Ist-Soll-Vergleich durchführen lässt, bedarf einiger Erfahrung. Die Suche nach messbaren Kennzahlen bei der Finanzperspektive gestaltet sich in der Regel um einiges leichter als bei den anderen Perspektiven. Es ist nun einmal schwieriger, die Steigerung der Patientenzufriedenheit oder der Mitarbeiterinnenzufriedenheit mit konkreten Kennzahlen zu versehen. Darum ist es nicht falsch, wenn der Kieferorthopäde bei der Gestaltung „seiner“ BSC und zumindest zu Beginn der Arbeit mit diesem Steuerungsinstrument einen Experten hinzuzieht.

Fazit

Die BSC hilft, die Prozesse in der Praxis aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, nämlich: Finanzen, Patienten, interne Prozesse und Lernen/Entwicklung (= Potenzialperspektive). Zu jeder Perspektive werden strategische Ziele formuliert und Maßnahmen, die helfen, sie zu erreichen. Das Besondere an der BSC: Jedes Ziel wird mit einer Kennzahl versehen, sodass der Kieferorthopäde genau abgleichen kann, ob es eine Differenz zwischen (erwünsch-tem) Soll-Ergebnis und tatsächlichem Ist-Ergebnis gibt. Diese Differenz sollte er dann mit zielführenden Maßnahmen schließen.