Psychologie 15.11.2013

Burnout-Fallen am Arbeitsplatz

share

Burnout wird in vielen Berufszweigen beobachtet, häuft sich jedoch in helfenden Berufssparten (Felton, 1998). Zusätzlich zum eigenen, oft sehr perfektionistischen, Arbeitsanspruch muss der Zahnarzt auf die Befindlichkeiten und Bedürfnisse der Patienten eingehen, wobei nicht selten die eigene Gesundheit vernachlässigt wird.

Burnout-Fallen

Welche Faktoren spielen nun in der Zahnarztpraxis eine Rolle, die zu einem schrittweisen Voranschreiten einer Burnout-Erkrankung führen können? Stolpersteine verbergen sich in vielen Bereichen. Organisatorische, persönliche und zwischenmenschliche Faktoren sollten hier einmal genauer betrachtet werden.

Organisatorische Fallen

Zahnärzte nennen immer wieder einen hohen zeitlichen und organisatorischen Druck, der auf ihren Schultern lastet und sie sprichwörtlich niederdrückt (z.B. Myers & Myers, 2004). Bürokratische Anforderungen vonseiten der Krankenkassen sind zahlreich und streng und immer neue Vorgaben des Qualitätsmanagements nehmen viel Zeit und geistige Ressourcen in Anspruch (Heinze, 2011). Der Fortbildungspflicht kann nur in den Abendstunden oder an Wochenenden nachgegangen werden, sodass die Zeit, die zur Erholung benötigt wird, knapp wird. Viele Zahnärzte scheinen mit ihrer Arbeit allgemein unzufrieden zu sein und klagen über ein voranschreitendes Maß an Überstunden (Meyers & Meyers, 2004). Technische Probleme geben dann der schon gestressten Psyche den Rest und bringen das System zum Glühen. In kleineren Teams scheinen die Belastungen als besonders hoch empfunden zu werden, da Arbeitsumfang und Entscheidungsgewalt auf wenige Menschen verteilt werden (Denton et al., 2008). Besonders im niedergelassenen Bereich macht sich der wirtschaftliche Druck schnell bemerkbar, da eine psychisch sinnvolle Auszeit einhergeht mit hohen finanziellen Einbußen.

Persönliche Fallen

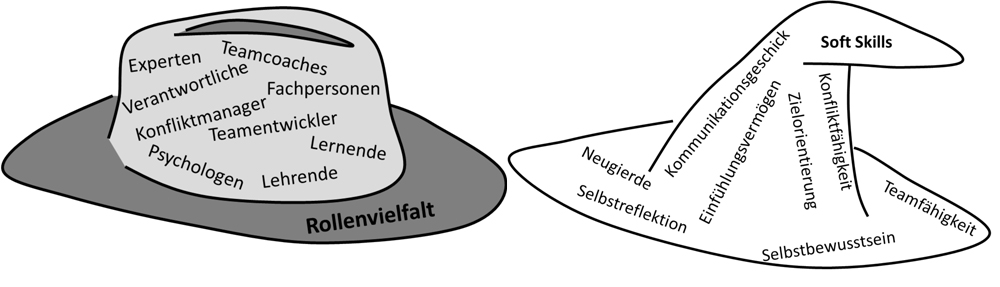

Doch auch die Persönlichkeit von Zahnärzten unterstützt einen emotionalen Erschöpfungszustand. Ihre Arbeit beschränkt sich auf einen sehr kleinen Bereich, der maximale Konzentration und Präzision verlangt. Bei Zahnbehandlungen ist es unmöglich, einmal ungenau zu arbeiten oder den Blick aus dem Fenster schweifen zu lassen. Diese Anforderungen kommen der häufig sehr perfektionistischen Arbeits- und Lebensmoral von Zahnärzten entgegen. Für den Beruf ist diese Einstellung sicherlich hilfreich, für das psychische Wohl kann sie durchaus hinderlich sein. Bezogen auf die Zahnbehandlung mag der Perfektionismus noch erfüllbar sein. Doch die Aufgaben eines Zahnarztes gehen weit über die Zahnbehandlung hinaus. Der perfekte Zahnarzt beherrscht die unterschiedlichsten Rollen und sollte alle unter einen Hut bringen. Er ist Führungskraft, Lehrender, Lernender, Marketingexperte, Betriebswirtschaftler, Arzt, Psychologe und vieles mehr. An Fähigkeiten oder sogenannten Soft Skills sollten ihm beispielsweise Geduld, Neugierde, Ausdauer und Kommunikationsgeschick in die Wiege gelegt worden sein. Diese Anforderungen gepaart mit einem hohen Ehrgeiz und geringem Willen zur Zurückhaltung führen dazu, dass Zahnärzte sich über die Grenzen hinaus beanspruchen und erst im Endstadium gezwungenermaßen durch eine körperliche Erkrankung oder einen psychischen Zusammenbruch pausieren. In diesem späten Stadium ist die Regenerationsfähigkeit jedoch schon sehr eingeschränkt, sodass ein paar Urlaubstage oder ein Entspannungskurs an der Volkshochschule nicht mehr ausreichen. Durch den Anstieg der weiblichen Absolventen kommt bei Zahnärztinnen neuerdings verstärkt das Problem hinzu, dass sie Familie und Beruf vereinen möchten. Sie haben überdurchschnittlich stark das Gefühl, die Praxis nicht schließen zu können, wenn beispielsweise eines der Kinder krank wird. Zudem arbeiten sie meist sehr zeitig nach der Geburt eines Kindes wieder, um vor Kollegen nicht als arbeitsfaul dazustehen oder um die eigene Praxis am Laufen zu halten (Davidson et al., 2012). All diese persönlichen Faktoren führen zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine Burnout-Erkrankung.

Zwischenmenschliche Fallen

An erster Stelle der belastenden Faktoren werden immer wieder schwierige Patienten genannt (Felton, 1998). Nicht selten wird der Satz geäußert, dass die Arbeit ja sehr viel Spaß machen würde, wenn es nur die Patienten nicht gäbe. Im Gegensatz zu anderen medizinischen Berufsgruppen sieht sich der Zahnarzt häufig mit sehr ängstlichen Patienten konfrontiert. Die Patienten wissen die Arbeit oft nicht wertzuschätzen und zeigen Angst und sogar Abneigung sehr deutlich (Heinze, 2011; Meyers & Meyers, 2004). Eine positive Rückmeldung über das erfolgreiche und schöne Resultat bleibt oftmals aus, weil der Patient die Schwierigkeit und Perfektion der Leistung gar nicht einschätzen kann. Lob gibt es, wenn überhaupt, eher von Kollegen. Die Anerkennung des zahnärztlichen Berufs lässt in der Öffentlichkeit nicht zuletzt wegen unseriöser Berichterstattung und Unkenntnis zu wünschen übrig, was zusätzlich als störend empfunden werden kann (z.B. Bertelsen, 2012). Darüber hinaus zeigen sich psychische Auffälligkeiten, die in der Bevölkerung verbreitet sind, in stressigen Situationen besonders deutlich – und der Zahnarztbesuch wird von fast jedem als stressig empfunden. Der Zahnarzt hat also nicht nur seine Arbeit gut zu erledigen, sondern er sollte optimalerweise auch noch wissen, wie er mit psychischen Störungen umzugehen hat (siehe Höfel, 2012; Höfel, 2005 a; Höfel, 2005 b).

Folgen

Alleine die Körperhaltung und Handhabung der Arbeitsgeräte führt bei vielen Zahnärzten zu Rückenschmerzen und Karpaltunnelsyndrom (Felton, 1998). Auffallend viele Zahnärzte haben mit starken Gewichtsschwankungen zu kämpfen, wobei die Waage eher dazu neigt, nach oben auszuschlagen als nach unten. Im Vergleich zur Bevölkerung sind Zahnärzte

häufiger nervös, angespannt, depressiv und klagen über Kopfschmerzen, Schlafprobleme und anhaltende Müdigkeit (Myers & Myers, 2004). Bemerkbar macht sich der schleichende Burnout-Beginn durch Konzentrationsschwäche und Ungenauigkeit bei der Arbeit. Der Zahnarzt selbst bemerkt das Voranschreiten seiner psychischen und physischen Leistungsfähigkeit meist später als sein Umfeld. Die Anzeichen werden einfach ignoriert, bis es zum Zusammenbruch oder suizidalen Gedanken kommen kann (Quast, 1996). Eine weitere Gefahr ist das gesteigerte Suchterkrankungsrisiko. Der Zusammenhang zwischen Alkohol und Stress wird gern verschwiegen, und der Konsum von Zigaretten und Schlafmitteln steigt potenziell an (Beger, 2006). Dabei sind die Merkmale einer voranschreitenden Burnout-Erkrankung per se nicht immer als negativ zu bewerten (Kaney, 1999). Ein Depersonalisationserleben, bei dem sich der Zahnarzt entfremdet und vom Geschehen entkoppelt fühlt, ist an sich eine sinnvolle Copingstrategie der Psyche, sich von der belastenden Situation abzugrenzen. Auch das Gefühl von Distanz zum Patienten ist objektiv betrachtet ein Selbstschutz des Organismus, um die zwischenmenschlichen Belastungen weniger an sich heranzulassen. Für die zahnärztliche Tätigkeit bedeuten diese Mechanismen zum Selbstschutz jedoch, dass die Arbeit nicht mehr zufriedenstellend ausgeführt werden kann. Bei aller Negativität sollte jedoch auch beachtet werden, dass der überwiegende Teil der Zahnärzte zufrieden und psychisch gesund ist. Es lohnt sich immer, diese Personen zu befragen, wenn es um Möglichkeiten des erfüllten Arbeitslebens geht.

Literatur

Ayers, K.M.S., Thomson, W.M., Newton, J.T. & Rich, A.M. (2008). Job stressors of New Zealand dentists and their coping strategies. Occup. Med., 58, 275–281.

Beger, J.B. (2006). Lebensqualität von berufstätigen Zahnmedizinern: eine Vergleichsuntersuchung zu berufstätigen Humanmedizinern. Dissertation, Justus-Liebig-Universität Gießen.

Bertelsen, H.W. (2012). Zahnärzte-Bashing – oder: Was Zahnärzte in den Burnout treibt. dental-spiegel, 6/7, 2–3.

Davidson, S., Major, P.W., Flores-Mir, C., Maryam, A. & Keenan, L. (2012). Women in orthodontics and work-family balance: Challenges and strategies. J. Can. Dent. Ass., 78:c61.

Denton D.A., Newton J.T. & Bower E.J.(2008). Occupational burnout and work engagement: a national survey of dentists in the United Kingdom. Br. Dent. J. 205 (7), 382–383.

Felton, J.S. (1998). Burnout as a clinical entitity. Its importance in health care workers. Occup. Med., 48 (4), 237–250.

Höfel, L. (2012). Psychologie. Team- und Patientenkommunikation. ZWP ebook. OEMUS MEDIA AG.

Höfel, L. (2005 a). Der „Problempatient“, Teil I. cosmetic dentistry, 1, 50–54.

Höfel, L. (2005 b). Umgang mit dem „Problempatienten“, Teil II. cosmetic dentistry, 2, 56–58.

Höfel, L. (2012). Psychologie. Team- und Patientenkommunikation. ZWP ebook. OEMUS MEDIA AG.

Kaney, S. (1999). Sources of stress for orthodontic practitioners. British journal of opthalmology, 26 (1), 75–76.

Myers H.L. & Myers L.B. (2004). 'It's difficult being a dentist': stress and health in the general dental practitioner. Br. Dent. J., 197(2), 89–93.

Quast, C. (1996). Stress bei Zahnärzten. Ergebnisse aus einer testpsychologischen Felduntersuchung. Köln: Deutscher Ärzte Verlag.

Heinze, A. (2011). Burnout und Stressmanagement bei Zahnärzten. Spitta Verlag.