Psychologie 14.05.2013

Burnout in der Zahnarztpraxis

share

Teil I: Wahrheiten und Mythen rund um das Thema Burn-out

Das Thema Burnout ist heutzutage in aller Munde. Menschen fühlen sich anscheinend immer mehr gestresst und unter Druck gesetzt. Glaubt man den Medien, ist fast jeder Arbeitnehmer und Arbeitgeber potenziell Burnout-gefährdet. Worte wie Stress, Depression oder Angst werden synonym oder ergänzend genannt. Doch was steckt wirklich hinter diesem neuzeitlichen Krankheitsbild, das so schwer zu fassen ist und doch so weitverbreitet zu sein scheint? Trifft es manche Berufsgruppen, wie z.B. helfende Berufszweige, mehr als andere? Wie ist der Verlauf? Kann man sich davor schützen oder im Falle einer Erkrankung erfolgreich therapieren? Auf diese und ähnliche Fragen soll die Artikelreihe „Burnout in der Zahnarztpraxis“ Antworten geben, um Klarheit in ein Thema zu bringen, das vielleicht mehr Rauch als tatsächliches Feuer produziert. Im Vergleich zu anderen psychischen Erkrankungen, die üblicherweise lieber verschwiegen als kommuniziert werden, hat Burnout einen relativ hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Wer an Burnout erkrankt, hat nach allgemeinen Gesichtspunkten etwas geleistet. Die Person hat sich überarbeitet, ist über ihre eigenen Grenzen gegangen und hat zumindest im Vorfeld für ihre Tätigkeit gebrannt. Burnout wird mit (überhöhter) Leistungsfähigkeit und einem starken Leistungswillen gleichgesetzt. Im Gegensatz dazu wird beispielsweise eine Depression immer wieder mit Befindlichkeiten wie Antriebsarmut, Traurigkeit und Verzweiflung verglichen, welche weniger das Prädikat „wertvoll“ verdienen. Auch eine Angststörung wird eher mit Schwäche und Überempfindlichkeit assoziiert. Doch was ist aus klinisch-psychologischer Sicht der Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Belastungsreaktionen?

Definition

Da Burn-out als psychische Krankheit gesehen wird, sollte vorab geklärt werden, wo sich Burnout in der Vielzahl von psychischen Störungen verorten lässt. Hier zeigt sich schon die erste Schwierigkeit, da Burnout keine eigenständige psychische Störung darstellt. Wird Burnout von einem Arzt kodiert, zählt es zu „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ und wird mit der Ziffer Z73.0 kodiert (Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung/Ausgebranntsein/Zustand der totalen Erschöpfung). Es handelt sich dabei um einen „chronischen Erschöpfungsprozess, der durch eine emotionale Verstrickung mit Arbeit gekennzeichnet ist und der schließlich zu klar definierten Krankheiten führen kann, wie etwa Depression, Angststörungen, Herzinfarkten oder auch chronischen Schmerzsyndromen“ (Dr. Unger, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie/Gatterburg, 2012). Zudem wird Burnout „häufig begleitet durch das Gefühl, nicht anerkannt zu werden“. Burnout an sich stellt also noch keine Krankheit dar. Es ist eher ein Weg, der in einer psychischen Störung oder körperlichen Erkrankung enden kann, aber nicht muss. Faktoren, die das Risiko zu erhöhen scheinen, sind beispielsweise Überforderung, ein hoher Identifizierungsgrad mit der Arbeit, mangelnder sozialer Rückhalt, Unfähigkeit zur Regeneration und das verminderte Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse und psychischen Belastungsreaktionen.

Prävalenz

Dem aktuellen Gesundheitsreport der DAK ist zu entnehmen, dass sich Krankschreibungen wegen eines psychischen Leidens und damit auch Burnout gehäuft haben. Einerseits könne dies bedeuten, dass es mehr psychische Erkrankungen gibt. Andererseits könne dies auch daran liegen, dass psychische Probleme früher weniger angesprochen wurden und sich bevorzugt hinter somatischen Diag-nosen versteckten. „Während sich 1997 nur jeder 50. Erwerbstätige wegen eines psychischen Leidens krankmeldete, war es bereits jeder 22. im Jahr 2012. Frauen waren dabei fast doppelt so häufig betroffen wie Männer. Viele Arbeitnehmer werden heute mit einem psychischen Leiden krankgeschrieben, während sie früher mit Diagnosen wie chronische Rückenschmerzen oder Magenbeschwerden arbeitsunfähig gewesen wären“ (http://www.dak.de/ dak/arbeitgeber/DAK-Gesundheitsreport_2013-1150228.html). Laut Gesundheitsreport sei Burnout als Krankschreibung äußerst selten. „Im vergangenen Jahr hatten die Ärzte nur bei jedem 500. Mann und jeder 330. Frau ein Burnout auf der Krankschreibung vermerkt.“ Dies kann aber möglicherweise auch daran liegen, dass die Diagnose Z73.0 noch verhältnismäßig neu ist und sich erst durchsetzen muss.

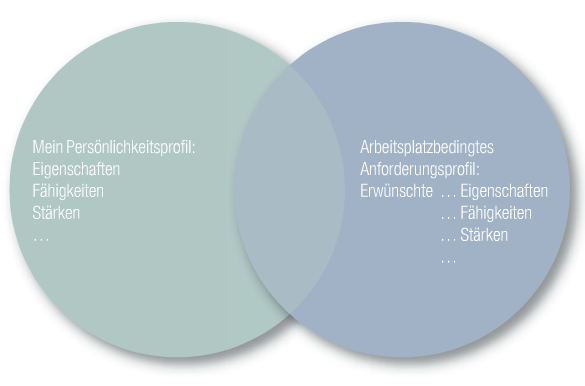

Abb.1: Ein geringeres Burnout-Risiko besteht dann, wenn die Schnittmenge von Persönlichkeitsprofil und Anforderungsprofil groß ist.

Burn-out erkennen

Prinzipiell sollte Burnout als deutliches Zeichen für das Einschlagen eines falschen Weges wahrgenommen werden. Ein chronischer Erschöpfungszustand ist sicherlich nicht erstrebenswert, auch wenn er noch nicht das „Endstadium“ einer schweren psychischen oder körperlichen Erkrankung darstellt. Es gibt unterschiedliche Phasenmodelle für eine Burnout-Erkrankung. Exemplarisch soll hier das 7-Stufen-Modell nach Burisch (2006) vorgestellt werden. In Stufe 1 kommt es zu den ersten Warnsymptomen wie chronische Müdigkeit, Energiemangel und dem Gefühl der Unentbehrlichkeit. Im nächsten Stadium kommt es zu Desillusionierung bezogen auf die Arbeit und das ganze Leben und zu ersten Kontaktvermeidungen. Möglicherweise merkt der Zahnarzt, dass er den Patienten gegenüber weniger positive Gefühle empfindet. Als nächstes stellen sich emotionale Reaktionen wie Wut, Angst oder allgemeine Stimmungsschwankungen ein. Der Humor bleibt spätestens hier auf der Strecke. Ab der vierten Stufe wirken sich die Auffälligkeiten langsam auf die Arbeitsleistung aus. Der oder die Betroffene baut ab, ist unkonzentriert oder hat untypische Entscheidungsschwierigkeiten. Die Motivation lässt nach und an kreatives Arbeiten ist kaum mehr zu denken. Als nächstes kann eine emotionale Verflachung eintreten, der Person werden ehemals wichtige Ressourcen wie Hobbys oder Kontakte unwichtig. Psychosomatische Reaktionen wie Schmerzen,

Immunschwäche oder Atembeschwerden machen sich in Stufe 6 bemerkbar. Am Ende ist eine absolute Verzweiflung zu erkennen, die bis hin zu suizidalen Gedanken führen kann. Anzeichen von chronischem Stress und Burnout sind nicht nur auf emotionalen, gedanklichen und verhaltensorientierten Ebenen zu beobachten, sie lassen sich auch neurophysiologisch in Teilen des Gehirns nachweisen. Neurone und ihre Fortsätze reduzieren sich beispielsweise im präfrontalen Kortex (Handlungsplanung, emotionale Steuerung) und im Hippocampus (Lernprozesse). Im Gegensatz dazu vergrößern sie sich in Bereichen der Amygdala, welche unter anderem für die Steuerung von Angst und Aggressionen zuständig ist. Folgen davon sind Konzentrations- und Merkstörungen und psychische Krankheiten wie Angst und Depression. Was genau Ursache und Folge ist, ist noch nicht endgültig geklärt. Emotionale Verarbeitungsprozesse beeinflussen die Morphologie, was sich wiederum auf das psychische Befinden auswirkt. Erfreulich ist, dass sich die neuronalen Veränderungen innerhalb von wenigen Wochen wieder normalisieren können.

Arbeitsplatzbedingte Risikofaktoren

Eine von mehreren Möglichkeiten, einen arbeitsplatzorientierten Faktor bezogen auf das persönliche Burnout-Risiko einzuschätzen, ist eine Gegenüberstellung von den eigenen Eigenschaften, Fähigkeiten und Stärken mit den arbeitsbedingt geforderten Eigenschaften, Fähigkeiten und Stärken (siehe Abbildung). Dazu kann man sich auf der einen Seite alle Stärken aufschreiben, die man besitzt. Das ist für manche Menschen ungewöhnlich, da wir üblicherweise unseren Fokus auf die Schwächen richten. Mit ein wenig Geduld werden sich jedoch viele positive Stärken und Vorlieben finden. Auf der anderen Seite sollten alle Stärken und Fähigkeiten aufgeschrieben werden, die im Berufsleben gefordert werden. Gibt es viele Übereinstimmungen, ist das Burnout-Risiko sehr viel geringer als bei wenigen Übereinstimmungen. Auch die ständige (außerdienstliche) Erreichbarkeit über Telefon oder E-Mail scheint das Burnout-Risiko zu erhöhen. Dieser Einfluss ist jedoch noch umstritten, da Gegner dieser Theorie sagen, dass man beispielsweise in Kriegszeiten rund um die Uhr durch Feinde erreichbar gewesen sei oder dass die Arbeitszeiten noch vor wenigen Generationen zwölf Stunden und mehr betragen hätten. Was daraufhin zum Gegenargument führt, dass diese Menschen auch kürzer gelebt hätten oder andere psychische Störungen bekommen hätten, welche jedoch zu dieser Zeit noch nicht klassifiziert worden seien. Trotz dieser Diskussionen haben sich schon einige große Firmen dahingehend umgestellt, dass die Kommunikation über Firmenhandys außerhalb der Dienstzeit nicht mehr möglich ist. Es ist sicherlich für jeden Menschen ratsam, die ständige Erreichbarkeit etwas zu reduzieren und stattdessen das Hier und Jetzt zu genießen.

Ausblick

Burnout ist ein ernst zu nehmender Weg hin zu schweren psychischen und körperlichen Erkrankungen. In den nächsten Ausgaben der cosmetic dentistry wird deshalb noch einmal genauer auf die Burnout-Gefahr am zahnärztlichen Arbeitsplatz eingegangen. Welche Burnout-Fallen gibt es im Zusammenhang mit zahnärztlicher Tätigkeit? Wie erkennen Sie, ob Sie gefährdet sind oder nicht? Es werden präventive und kurative Ansätze zur Burnout-Vermeidung vorgestellt, sodass das ganze Team entspannt arbeiten kann und noch lange für die Tätigkeit brennen wird.

Literaturempfehlungen:

Burisch, M. (2006): Das Burnout-Syndrom. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Fritsch, O. & Lang, M. (2012): Das Anti Burnout Buch. München: mvg Verlag.

Gatterburg, A. (2012): Diagnose Burnout. Hilfe für das erschöpfte Ich. München: Deutsche Verlags-Anstalt.