Cosmetic Dentistry 17.06.2013

Korrekte Diagnose als Voraussetzung für dentofaziale Ästhetik und Stabilität

share

Einleitung

Die Behandlung skelettaler Diskrepanzen zwischen Ober- und Unterkiefer in der Sagittalen, Transversalen und Vertikalen stellt für den Kieferorthopäden eine alltägliche Herausforderung dar. Während Dysgnathien geringen Umfangs durch rein dentoalveoläre Maßnahmen ausgeglichen werden können, stellt sich vor allem bei ausgeprägten sagittalen Diskrepanzen, wie z.B. bei Klasse II- Dysgnathien, die Frage, mithilfe welcher Ansätze diese erfolgreich behandelt werden können.

Für die Behandlung von Klasse II-Dysgnathien bestehen prinzipiell mehrere Therapieansätze:

- Ein kausaler Therapieansatz im Sinne einer gezielten Beeinflussung der Wachstumskomponente.6,18,20,21,27,31,32,34

- Ein dentoalveolärer Therapieansatz im Sinne von konservativen Platzbeschaffungsmaßnahmen.2,11,12

- Ein dentoalveolärer Therapieansatz im Sinne von Platzbeschaffungsmaßnahmen durch Extraktion von bleibenden Zähnen.33

- Ein skelettaler Therapieansatz im Sinne einer kieferchirurgischen Kompensation.3,4,24

Der funktionskieferorthopädische Ansatz

Das Konzept der funktionskieferorthopädischen Behandlung wurde von Andresen und Häupl Mitte der 20er-Jahre entwickelt. Grundlage waren die Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Form und Funktion, die Roux25 als das Gesetz der funktionellen Anpassung formulierte. Als Behandlungsgerät wurde von Andresen und Häupl der Aktivator eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein bimaxilläres Gerät, das den Unterkiefer in sagittaler, transversaler und vertikaler Richtung in eine bestimmte therapeutische Situation zum Oberkiefer bringt und Anpassungsreaktionen in den temporomandibulären Strukturen induziert. Bezüglich der Durchführbarkeit und des Ausmaßes der jeweiligen Umbauvorgänge bestanden und bestehen noch heute unterschiedliche Meinungen, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.

Richtung und Ausmaß der skelettalen Reaktion sind abhängig vom Aufbau des Gesichtsschädels, der Wachtumsintensität und dem Wachstumsmuster. Die funktionskieferorthopädischen Geräte erfuhren im Laufe der Zeit viele unterschiedliche Änderungen und Modifikationen. Für eine effizientere Behandlung bzw. Bissverschiebung können diese Geräte mit intra- und extraoralen Kräften kombiniert werden.1 Bei der Behandlung von Distalbissfällen im Wachstumsalter haben sich bimaxilläre funktionskieferorthopädische Geräte seit Jahrzehnten hervorragend bewährt, besonders, wenn sie nicht nur nachts, sondern auch tagsüber getragen werden.1 Bei einer Angle-Klasse II-Behandlung wird die sagittale Entwicklung des Oberkiefers gehemmt (Headgear-Effekt)18,26,28,29,30,32,35 und diejenige des Unterkiefers gefördert. Richtung und Ausmaß der skelettalen Reaktion sind abhängig vom Aufbau des Gesichtsschädels, der Wachtumsintensität und dem Wachstumsmuster.7,21 Diese funktionskieferorthopädischen Geräte erfuhren viele unterschiedliche Änderungen und Modifikationen.5,9,10,17 Diese Modifikationen führten und führen zwangsläufig zu neuen theoretischen Überlegungen über das Wirkungsprinzip dieser Geräte. 1953 hat A.M. Schwarz zum ersten Mal über die „Schwarzsche Doppelplatten“ in Zusammenhang mit der Behandlung des Rückbisses berichtet. Über weitere Erfahrungen mit diesen unimaxillären aber funktionskieferorthopädisch wirkenden Geräten berichteten Eismann8 und Heckmann.15,16 Die Autoren haben die Verkürzung der Behandlungsdauer bestätigt, allerdings beobachteten sie Sprechschwierigkeiten bei den Patienten. Dies hat zu weiteren Modifikationen bei der Konstruktion der Doppelplatten geführt; wie Müller 1962 seine Doppelplatten mit den seitlich angebrachten Spornen beschrieben hat.19 Seit Ende der 70er-Jahre werden bimaxilläre Geräte häufig zusammen mit extraoralen Apparaturen kombiniert, die an den 6-Jahr-Molaren (Kloehn-Headgear) oder am bimaxillären Gerät selbst angreifen. Hasund14 sowie Pfeiffer & Grobety berichteten erstmals über die Anwendung eines Aktivators in Kombination mit einem klassischen Headgear.13,22,23 In der Folge wurden Kombinationen, bei denen die extra-orale Kraft direkt am bimaxillären Gerät ansetzt, wie z.B. der Headgear am Aktivator28,29 oder der J-Haken-Headgear am Bionator34,36, beschrieben. Eine Bissverschiebung in die physiologische und somit therapeutisch angestrebte Position kann neben der Korrektur der Okklusionsverhältnisse auch zu einer Profilverbesserung führen. In Studien wurde festgestellt, dass eine korrekte und stabile Okklusion nicht zwangsläufig mit guter Ästhetik verbunden ist. Cox und van der Linden wiesen nach, dass auch bei Okklusionanomalien eine gute dentofaziale Ästhetik vorliegen kann und eine Normokklusion nicht unbedingt an ein ansprechendes ästhetisches Erscheinungsbild gebunden sein muss. Für jeden Patienten muss neben den allgemeingültigen Kriterien der Okklusion das Behandlungsziel in Bezug auf die Funktion und die individuell optimale Gesichtsästhetik definiert werden.

Klinische Umsetzung: Falldarstellung

Befunde und Diagnose

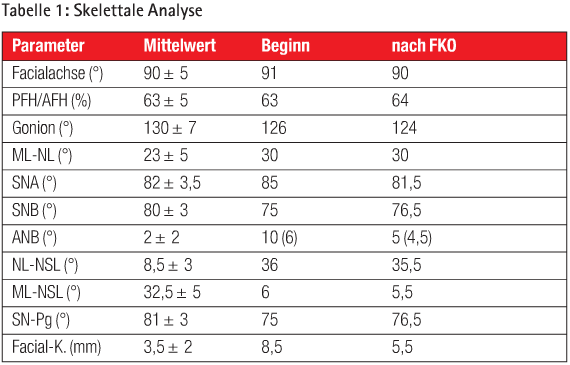

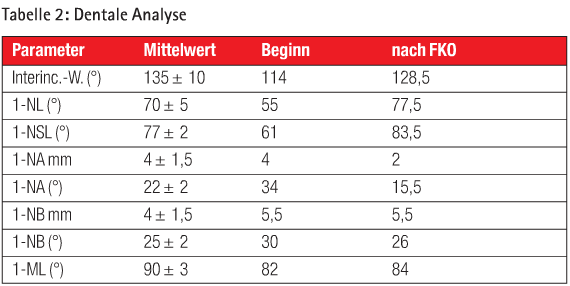

Die Patientin war ca. acht Jahre alt, als sie sich zur Behandlung vorstellte. Bei der Patientin wurden Fehlfunktionen sowie eine skelettale und dento-alveoläre Dysgnathie festgestellt. Die extraoralen Aufnahmen zeigen ein Vorgesicht schräg nach hinten mit einem fliehenden Kinn sowie erschwerten Lippenschluss mit Anspannung der perioralen Muskulatur (Abb. 1). Bei der Patientin lag eine Angle-Klasse II/1-Dysgnathie, eine vergrößerte sagittale Frontzahnstufe (10mm) und ein offener Biss (7mm) vor, dessen Ursache skelettal (vertikales Wachstum) und funktionell (Zungenfehlfunktion) ist (Abb. 2a–d). Die Ober- und Unterkieferfront ist nach labial gekippt und befindet sich im Tiefstand. Bezüglich der transversalen Verhältnisse besteht in beiden Zahnbögen, wie bei Distallagen zu erwarten ist, eine Diskrepanz. Die FRS-Analyse (Tabelle 1) verdeutlicht die sagittale und vertikale Dysgnathie: distobasale Kieferrelation, tendenziell posteriores Wachstumsmuster (Abb. 3) und ein vergrößerter Interbasenwinkel und somit ein skelettal offener Biss. Das OPG zeigt, dass alle Zähne einschließlich der

8er angelegt sind (Abb. 4).

Therapieziele und Therapieplanung

Als Behandlungsziele wurden angestrebt:

1) Beseitigung der Fehlfunktionen: Zungenfehlfunktion, erschwerter Lippenschluss und unphysiologische Belastung der Kiefergelenke wegen fehlender Führung und der vergrößerten sagittalen Frontzahnstufe.

2) Korrektur der skelettalen Dysgnathie in der sagittalen Relation durch Beeinflussung des vertikalen Wachstums der Maxilla und somit Verbesserung des Profils.

3) Herstellung einer funktionellen und stabilen Okklusion mit physiologischem Overjet und Overbite.

4) Verbesserung der Gebiss- und Gesichtsästhetik.

Der offene Biss ist dental und skelettal bedingt. Durch die Zungenfehlfunktion traten zwei Effekte ein:

- mechanisch bedingte Wachstumsstörung des Alveolarfortsatzes insbesondere im Oberkiefer in der Verikalen und somit eine Verhinderung der physiologischen Eruption der Frontzähne.

- labiale Kippung der Ober- und Unterkieferfront.

Die skelettale Dysgnathie in der Sagittalen ist zum größten Teil durch die vertikale Hyperdivergenz der Kieferbasen bedingt. Durch die posteriore Rotation des Unterkiefers und anteriore Rotation des Oberkiefers kam es zu einer geometrisch bedingten Vergrößerung der sagittalen Frontzahnstufe. Diese Hyperdivergenz ist mitverantwortlich für die vorliegende distale Okklusion; dies muss dementsprechend bei der Therapie berücksichtigt werden. Für eine Veränderung der skelettalen Dysgnathie in der vertikalen Dimension ist die Veränderung der Maxilla in der Vertikalen erforderlich, wie es von der chirurgischen Korrektur der offenen Bisse durch die kraniale Impaktion der Maxilla bekannt ist. Bei der Kranialverlagerung der Maxilla tritt eine Autorotation des Unterkiefers im Bereich des Pogonions mit den Kondylen als Rotationszentrum nach ventral und kranial ein. Folge dieser Impaktion und anschließenden Unterkieferautorotation ist die Reduktion der Vertikalen und Beeinflussung der Sagittalen im Sinne einer Unterkiefervorverlagerung sowie eine Ausprägung des Kinns. Es tritt eine neue Korrelation sowohl in der Vertikalen als auch in der Sagittalen ein. Der offene Biss kann dann geschlossen werden und die Weichteilstrukturen im Untergesichtsbereich entspannen sich, sodass ein vorhandener erschwerter Mundschluss beseitigt werden kann. Die Autorotation des Unterkiefers ist umso stärker, je größer die Impaktionsstrecke der Maxilla ist (Abb. 5). Nach dem gleichen Prinzip können Veränderungen im knöchernen Bereich und in den Weichteilstrukturen bei der Behandlung der wachsenden Patienten durch wachstumsbeeinflussende Maßnahmen auf die Maxilla in der Vertikalen erzielt werden, aber mit längerer Behandlungsdauer. Bei dieser Patientin wurde geplant, ein funktionskieferorthopädisches Gerät mit extraoralem Hochzug einzusetzen, der die kaudale und die ventrale Entwicklung des Oberkiefers und des Alveolarfortsatzes im Seitenzahngebiet hemmt, sodass die Autorotation des Unterkiefers möglich wird.

Therapeutisches Vorgehen

Es wurde ein Bionator-Abschirmgerät mit einem Headgearröhrchen im posterioren Bereich für den extraoralen Hochzug eingegliedert (Abb. 6a). Bei dem Konstruktionsbiss wurde die Vertikale so gesperrt, dass der Mundschluss nicht sehr beeinträchtigt wurde. Eine ventrale Verschiebung des Unterkiefers wurde bei dem Konstruktionsbiss nicht durchgeführt. Die sagitalle Korrektur sollte nach der Planung hauptsächlich durch die Auto-rotation erfolgen. Die Abschirmung dient zur

Beseitigung der Zungenfehlfunktion, sodass eine ungestörte Entwicklung des Alvoelarsatzes und der Zähne im Frontzahnbereich abläuft (Abb. 6b). Die Abbildungen 7a und b zeigen die Situation dreieinhalb Jahre später; es wurden eine Klasse I- Okklusion mit physiologischer Frontzahnstufe in der Sagittalen und Vertikalen sowie harmonische Ober- und Unterkieferzahnbögen erzielt. Es kam zu einer Harmonisierung des Alveolarfortsatz- und Gingivaverlaufs. Die Fotostatbilder zeigen die fa-zialen Veränderungen infolge der Behandlung. Es trat eine Entspannung der Kinnmuskulatur mit Erleichterung des Mundschlusses ein (Abb. 8a und b). Der Vergleich der Fernröntgenbilder vom Anfang und Ende der Behandlung lässt die Veränderungen erkennen. Der SNA-Winkel wurde reduziert, was auf den wachstumshemmenden Effekt des extra-oralen Hochzuges zurückzuführen ist; der SNB-Winkel nahm wegen der Autorotation des Unterkiefers infolge der Oberkieferwachstumshemmung in der Vertikalen und wegen des natürlichen Wachtums des Unterkiefers zu. Die Oberkieferfront wurde retrudiert und die Unterkieferfrontzähne sind gegenüber der Anfangssituation nahezu unverändert geblieben (Abb. 9, Tabelle 1). Das Orthopantomogramm (Abb. 10) zeigt keine Auffälligkeiten.

Schlussfolgerung

Durch die Behandlung wurden die für diesen Fall individuell festgelegten optimalen Behandlungsziele erreicht. Die Verbesserung der vertikalen Relation, die an den gemessenen Parametern nicht zu verzeichnen, aber klinisch jedoch nicht zu übersehen ist, ist im Wesentlichen auf die Wirkung des extraoralen Zuges zurückzuführen, der die ventrokaudal gerichtete Entwicklung des Oberkiefers und des Alveolarfortsatzes hemmt, sodass eine Autorotation des Unterkiefers möglich wurde. Diese hat zur Korrektur der distalen Okklusionsverhältnisse beigetragen. Als Folge der Autorotation kam es zu einer ventralen Verlagerung des Pogonions (Pg).

Zusammenfassung

Die Therapie von Klasse II-Fällen nimmt einen wesentlichen Raum in der kieferorthopädischen Therapie ein. Die zum Einsatz kommenden Therapiekonzepte sind zahlreich und führen alle mehr oder weniger zu einer zufriedenstellenden Okklusion. Für den Behandler sollte das erzielte Ergebnis nicht nur aus der Perspektive der Okklusion, sondern auch der damit verbundenen Änderung der Funktion und der dentofazialen Ästhetik von Bedeutung sein. Eine korrekte Diagnose und Erkennung der Ursachen der skelettalen oder/und dentoalveolären Dysgnathie ist eine Grundvoraussetzung für eine korrekte und vor allem eine kausale erfolgreiche Therapie. Hierzu muss die Wachstumskomponente in den drei Dimensionen, die an der Fehlbildung mitbeteiligt sind, in dem Therapiekonzept berücksichtigt werden. Inwiefern durch das Therpiekonzept der Funktionskieferorthopädie zur Behandlung der Klasse II-Dysgnathien mit ausgeprägten Fehlfunktionen eine Verbesserung der Okklusion, der dentofazialen Ästhetik sowie der Funktion erreicht wird, soll anhand einer Falldarstellung von der Diagnose über die Behandlungssystematik zum Therapieresultat dargestellt und diskutiert werden.