Endodontologie 29.04.2025

Therapie einer externen invasiven zervikalen Resorption

share

Im physiologischen Zustand wird das Dentin von parodontalem Ligament und Präzement mit den angegliederten Zementoblasten vor externen Resorptionen und von der Prädentinschicht vor internen Resorptionen geschützt. Kommt es jedoch zu einer Verletzung oder Zerstörung dieser Schutzschicht, kann die Aktivierung von Odontoklasten eine Auflösung des Dentins bewirken. Kleinere Umbauprozesse an der Zahnoberfläche wie beispielsweise transiente Resorptionen nach Zahnunfällen können durch Reparation der Schutzschicht zum Erliegen kommen. Größere Defekte führen aber zu fortschreitenden Umbauprozessen im Dentin. Die ECR entsteht im Zahnhalsbereich und wird häufig infolge eines Zahntraumas oder einer kieferorthopädischen Behandlung beobachtet. Dennoch bleibt bei vielen Läsionen die Ursache ungeklärt. Vermutet wird ein Ursachenkomplex, der zu einer dauerhaften Schädigung der Schutzschicht auf der Wurzeloberfläche führt und unter anderem auf Traumata, Kieferorthopädie, Parodontitistherapie und Parafunktionen zurückgeführt werden kann.5 Entsprechend sind vor allem die Schneidezähne im Oberkiefer und die Molaren im Unterkiefer betroffen. Die ECR wird in allen Altersgruppen und ohne Präferenz für ein Geschlecht beobachtet. Über eine Eintrittspforte dringt das entzündliche Gewebe in das Wurzeldentin vor und breitet sich unterminierend und zirkulär um die Pulpa herum zunächst im Zahnhalsbereich, in fortgeschrittenem Stadium auch in der gesamten Wurzel aus.

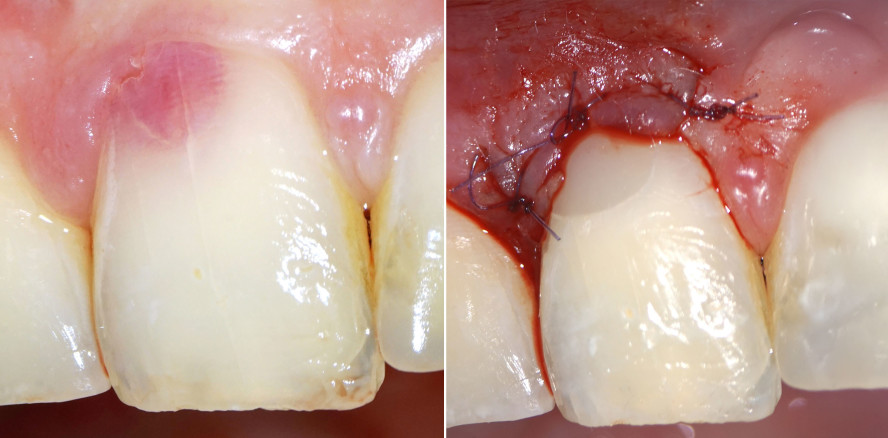

Interessanterweise wird die Pulpa durch die Prädentinschicht lange vor der ECR geschützt. Daher bleibt die ECR oftmals klinisch unerkannt und imponiert allenfalls durch eine rosa Verfärbung im Zahnhalsbereich („Pink Spot“). Besteht der Verdacht auf eine ECR, lässt sich die Eintrittspforte oftmals im leicht subgingivalen Bereich tasten oder sondieren (Abb. 1). Ist die ECR noch auf die Zahnkrone und den Zahnhals beschränkt (Heithersay-Klassen 1 und 2), ist eine Therapie in der Regel Erfolg versprechend. Sobald das Wachstum der Resorption aber die Wurzel erreicht hat (Heithersay-Klassen 3 und 4) oder zirkulär mehr als ein Viertel des Wurzelquerschnitts umfasst, sinkt die Prognose für eine erfolgreiche Therapie rapide ab.2

Die Therapie der ECR zielt auf die Entfernung des entzündlichen Gewebes und des durch die Resorption veränderten Dentins ab. Neben der Restauration von extern ist gegebenenfalls auch eine Behandlung der Pulpa mit einer Pulpotomie oder Wurzelkanalbehandlung von extern beziehungsweise intern erforderlich.

Fallbericht

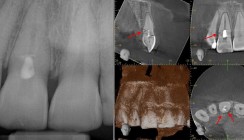

Ein 18-jähriger Patient wurde aufgrund einer rötlichen Verfärbung der Zahnkrone des Zahns 11 von seinem Zahnarzt an die Universitätsklinik überwiesen. Der Befund war zufällig im Rahmen der jährlichen Kontrolluntersuchung aufgefallen. Eine Historie bezüglich eines Zahntraumas war nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung (Abb. 1) reagierte der Zahn normal auf Kältereize. Eine Perkussionsempfindlichkeit oder spontane Beschwerden bestanden nicht. Anhand des klinischen Bilds mit einem Pink Spot im Zahnhalsbereich sowie einer am Übergang von der Zahnkrone zur Gingiva erkennbaren und sondierbaren Eintrittspforte und der radiologischen Bildgebung (Abb. 2) wurde eine ECR im Stadium Heithersay 2 diagnostiziert. Aufgrund der klinisch deutlich abzugrenzenden Ausbreitung der ECR und in Anbetracht des Alters des Patienten wurde auf eine dreidimensionale Bildgebung verzichtet.

Nach Aufklärung des Patienten wurde eine Therapie des Zahns 11 bestehend aus einer Entfernung des resorptiv veränderten Dentins und einer anschließenden Restauration des Defekts mit einer dentinadhäsiven Kompositfüllung geplant. Weitere Risiken wie eine Beteiligung der Pulpa und eine zum Zeitpunkt des Eingriffs oder auch später notwendige Wurzelkanalbehandlung wurden ausführlich besprochen. Unter Lokalanästhesie (Articain mit Epinephrin, 1:200.000) wurde zunächst der Zahnschmelz über der resorptiven Läsion entfernt (Abb. 3) und anschließend der weiche Läsionskörper mit einem Rosenbohrer und Handinstrumenten ausgeschält. Dabei war im Bereich der zuvor sondierbaren Eintrittspforte das Resorptionsgewebe, welches die ECR mit der Gingiva verbunden hat, zu erkennen (Abb. 4). Diese Verbindung wurde vorsichtig mit einem Skalpell gelöst und anschließend ein Schleimhautlappen zur besseren Darstellung des gesamten Defekts gebildet. Bei der vollständigen Entfernung des Resorptionsgewebes wurde auch die Pulpa freigelegt, da die ECR bereits bis zur Prädentinschicht vorgedrungen war. Das Dentin wurde in der Folge mit einem sterilen Diamantschleifkörper nachpräpariert. Darüber hinaus wurde eine Pulpotomie der Kronenpulpa vorgenommen und die Pulpa bis in die Wurzel hinein unterhalb der ECR reduziert (Abb. 5). Da die Blutung der Pulpa innerhalb von wenigen Minuten sistierte und die Reaktionslage nicht auf eine irreversible Pulpitis hindeutete, erfolgte eine direkte Überkappung mit einem Kalziumsilikatbasierten Zement (Biodentine, Septodont; Abb. 6). Der Defekt wurde im Anschluss direkt unter Verwendung eines Universaladhäsivs (Prime & Bond active, Dentsply Sirona) mit einem Kompositmaterial (Estelite Sigma Quick, Tokuyama Dental) restauriert (Abb. 7). Der Schleimhautlappen wurde repositioniert und mit Nähten (Monocryl 6/0, Ethicon) befestigt (Abb. 8).

Zum Zeitpunkt der Nachkontrollen sechs und zehn Monate nach dem Eingriff zeigten sich keine klinischen Auffälligkeiten. Nach einer anfänglichen Überempfindlichkeit auf Kältereize reagierte der Zahn 11 normal auf den Sensibilitätstest und der Patient war beschwerdefrei. Auch radiologisch waren die periapikalen Verhältnisse zehn Monate (Abb. 9) nach dem Eingriff unauffällig, ohne dass Hinweise auf eine wiederkehrende Resorption bestehen würden. Die ästhetischen Verhältnisse stellten sich ca. ein Jahr nach dem Eingriff als annehmbar dar, wenn auch die Zahnkrone des Zahns 11 länger als jene des Zahns 21 wirkte (Abb. 10).

Fazit

Die invasive zervikale Resorption ist zwar eine seltene, aber doch regelmäßig anzutreffende Erkrankung der Zähne. Die besondere Schwierigkeit liegt in der für eine erfolgreiche Therapie enorm relevanten frühzeitigen Diagnose. Beschränkt sich die ECR wie im dargestellten Fall anatomisch noch auf den Zahnhalsbereich mit einer zirkulären Ausbreitung auf weniger als ein Viertel der Wurzel, besteht eine gute Prognose.2, 6 Da invasive zervikale Resorptionen in Stadien, die gut therapiert werden können, symptomlos verlaufen, bietet ein Zufallsbefund im Röntgenbild oder DVT die beste Chance, diese frühzeitig zu erkennen. Gerade die regelmäßig angefertigten Bissflügelaufnahmen sollten neben der Bewertung approximaler Karies auch auf Hinweise auf Resorptionen untersucht werden.6 Neben zweidimensionalen Aufnahmen sollten aber auch dreidimensionale Bildgebungen wie das DVT, wenn sie beispielsweise für die Entfernung von Weisheitszähnen erstellt werden, auf Resorptionen hin untersucht werden1, da die ECR ein regelmäßiger Zufallsbefund im DVT ist. Besteht der Verdacht auf eine ECR im zweidimensionalen Röntgenbild, sollte dieser im DVT bestätigt werden, da mitunter falsch-positive Befunde zu erwarten sind. Dennoch bieten gerade Bissfügelaufnahmen immerhin im Seitenzahnbereich eine gute Möglichkeit zur Früherkennung. Oftmals sind die resorptiven Läsionen schon deutlich umfangreicher als es das zweidimensionale Röntgenbild vermuten lässt. Daher ist für eine verlässliche Therapieplanung insbesondere im Seitenzahnbereich ein DVT oftmals unabdingbar.4

Beschränkt man sich auf die klinische Diagnostik und Patientenhistorie, sind Risikofaktoren nur schwer auszumachen. Allenfalls Traumata und kieferorthopädische Zahnbewegungen der Frontzähne werden wiederholt in der Literatur genannt.1, 4, 8 Die invasiven zervikalen Resorptionen treten in allen Altersgruppen auf. Ein größeres Risiko für ein bestimmtes Geschlecht konnte nur vereinzelt beobachtet werden7 und ist daher eher unwahrscheinlich.1, 4, 8 Eindeutige klinische Anzeichen wie im dargestellten Fall sind eher selten. Meist kann klinisch erst die Kombination mehrerer Befunde die Verdachtsdiagnose einer invasiven zervikalen Resorption erhärten. Wird eine ECR erst diagnostiziert, wenn die Patienten aufgrund von Beschwerden vorstellig werden, ist vielfach davon auszugehen, dass die Resorption bereits weite Teile der Wurzel zirkumferent zerstört hat. Erst in einem fortgeschrittenen Stadium entsteht eine Verbindung zur Pulpa und eine damit verbundene Symptomatik.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz der gering erscheinenden Prävalenz invasiver zervikaler Resorptionen der Fokus insbesondere bei der Befundung von Röntgenbildern neben der Kariesdiagnostik auch auf die frühzeitige Diagnostik von Resorptionen gelegt werden sollte. Auch bei der regelmäßigen klinischen Untersuchung können sich Hinweise auf Resorptionen ergeben, die in Kombination mit anderen Befunden oder anamnestischen Faktoren eine Röntgendiagnostik rechtfertigen. So könnte in vielen Fällen eine frühzeitige Therapie ermöglicht und die Prognose für die betroffenen Zähne deutlich gebessert werden.

Die Literaturliste können Sie sich hier herunterladen.

Dieser Fachbeitrag ist im EJ Endodontie Journal erschienen.