Endodontologie 01.12.2023

Adhäsivtechnik und hydraulische Kalziumsilikatzemente

share

Was hat sich in der Zahnerhaltung und Endodontologie in den vergangenen Jahrzehnten getan? Einer solchen Frage kann sich nur ein langjähriger und erfahrener Experte nähern – wir konnten Prof. Dr. Birger M. Thonemann für einen fundierten Blick zurück und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in beiden Bereichen gewinnen. Zugleich erläutert der niedergelassene Zahnarzt und apl. Professor der Universität Regensburg seine veränderte Herangehensweise an drei Fälle zu verschiedenen Zeiten.

Prof. Thonemann, welche zentralen Fachentwicklungen haben Sie während Ihrer Laufbahn erlebt und welche Gamechanger waren dabei für Ihre Arbeit besonders von Bedeutung?

Wenn Sie mich fragen, welche Weiterentwicklungen in den 40 Jahren nach Beginn meines Studiums meine tagtägliche Arbeit als Zahnarzt am meisten beeinflusst und vor allem die Grenzen der Restaurativen Zahnheilkunde verschoben haben, steht für mich die Weiterentwicklung der Adhäsivtechnik mit all ihren Facetten an erster Stelle. In der Zahnerhaltung im Gesamtkonzept ist dies natürlich im Kontext mit den Fortschritten und der Entwicklung im Bereich der Prophylaxe und Prävention zu sehen. Deren Einfluss hat in den letzten Jahrzehnten zu einem veränderten Gesundheitsbewusstsein und einer Verbesserung der Zahngesundheit in der Bevölkerung geführt. Dies geht einher mit dem Wunsch der Patienten, die eigenen Zähne möglichst langfristig zu erhalten. Wenn es jedoch trotz aller Bemühungen zu einer Erkrankung des Zahnes gekommen ist, erlaubt die Adhäsivtechnik eine minimalinvasive Versorgung mit maximalem Erhalt der Zahnhartsubstanzen. Gleichzeitig ermöglicht sie bei ausgedehnten Defekten eine Erweiterung der Indikationsbreite für Komposite und Keramiken bei der Restauration von Zähnen, die früher schnell durch zahnhartsubstanzfordernde Überkronungen versorgt wurden.

Auch im Rahmen der endodontischen Therapie spielt die Adhäsivtechnik von Alpha (bakteriendichte, endodontische Aufbaufüllung) bis Omega (Stiftaufbau und adhäsiv befestigte Teilkrone bzw. Krone) eine Schlüsselrolle. Daneben aber ist eine moderne endodontische Behandlung nicht ohne die zahlreichen Weiterentwicklungen im Bereich der Hilfsmittel, Instrumente und Materialien, die zum Teil nicht nur die endodontische Therapie richtungsweisend verändert haben, denkbar. Heute kann ich mir Restaurative Zahnmedizin und besonders endodontische Behandlungen ohne den breiten Einsatz von Lupenbrillen und ohne OP-Mikroskop nicht mehr vorstellen. Unter der Maßgabe „you can only treat what you can see“ (S. Kim 1995) hat die Verwendung des OP-Mikroskopes in der endodontischen Behandlung das Spektrum der Erhaltungsmöglichkeiten endodontisch kompromittierter Zähne signifikant erweitert. Natürlich maßgeblich unterstützt von der Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel der maschinellen Aufbereitung, der Verfügbarkeit von NiTi-Instrumenten und dem gezielten Einsatz chemomechanischer Aufbereitungsprotokolle.

Wie ordnen Sie biologisch orientierte Therapieansätze in der Endodontie ein?

In Bezug auf endodontische Therapeutika stellt für mich insbesondere die Einführung wasserbasierter Kalziumsilikatzemente – „Hydraulic Calciumsilicate Cements“, MTA und ähnlicher Materialien – in der restaurativen und regenerativen Therapie einen zentralen Entwicklungsschritt dar. Dies könnte man als den Beginn eines Paradigmenwechsels von einer mechanistischen zu einer biologisch orientierten Behandlungsweise bezeichnen. Das möchte ich an drei konkreten Fällen kurz erläutern, die ich Mitte der 1990er-, Ende der frühen 2000er- und Mitte der 2010er-Jahre behandelte.

Fall 1

Mitte der 1990er-Jahre

Im ersten Fall (Abb. 1a–d) handelt es sich um die Therapie eines Prämolaren mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum bei akuter Exazerbation (Endo-Paro-Läsion). Damals habe ich über Monate mit wiederholten Kalziumhydroxideinlagen behandelt, um eine Apexifikation zu induzieren und eine suffiziente Wurzelkanalfüllung zu ermöglichen …

… Diese langfristigen Kalziumhydroxideinlagen sind jedoch durch ihren Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Dentins kritisch zu bewerten. Warum kam es trotzdem zu einem Abschluss der Wurzelentwicklung und zu einer Ausheilung der Läsion? Vielleicht haben die wiederholt akzidentell ausgelösten Einblutungen aus der apikalen Papille im Rahmen der wiederholten Instrumentierung beim Wechsel des Kalziumhydroxids hier eine Rolle gespielt, ohne dass eine bewusste „Stammzellaktivierung“ beabsichtigt war.

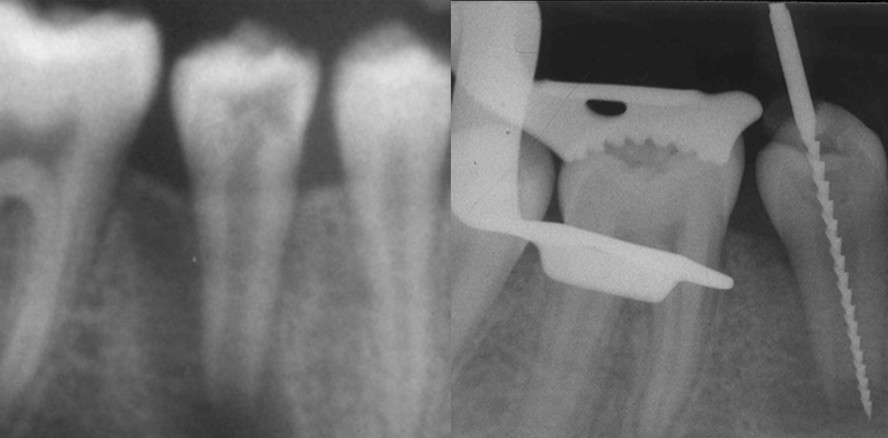

Abb. 1a: 45 apikale Osteolyse (Endo-Paro-Läsion) bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum (Ausschnitt aus Orthopantomogramm).

Abb. 1b: Röntgenmessaufnahme an Zahn 45.

Abb. 1c: Wurzelkanalfüllung mit Guttapercha und AH 26 nach Kalziumhydroxideinlagen (Wechsel alle fünf bis sechs Wochen für zwölf Monate wegen Blutung bei offenem Apex); man erkennt die weitere Verlängerung der Wurzel sowie die erfolgte Apexifkation.

Abb. 1d: Kontrollaufnahme vier Jahre nach Wurzelkanalfüllung.

© Prof. Thonemann

Fall 2+3

Ende der frühen 2000er- und Mitte der 2010er-Jahre

Mit den ersten MTA-Produkten hatten wir in den 2000er-Jahren ein Material zur Verfügung, mit dem eine stabile, großflächige Wundabdeckung möglich ist (Abb. 2a und b). Ähnlich wie bei der gezeigten Therapie des Zahnes 21 zeigte sich jedoch, dass es nach Applikation eines apikalen MTA-Plugs bei offenem Foramen in den seltensten Fällen zu einem Fortschritt des Wurzelwachstums und somit zu einer Stabilisierung der Wurzel kam.

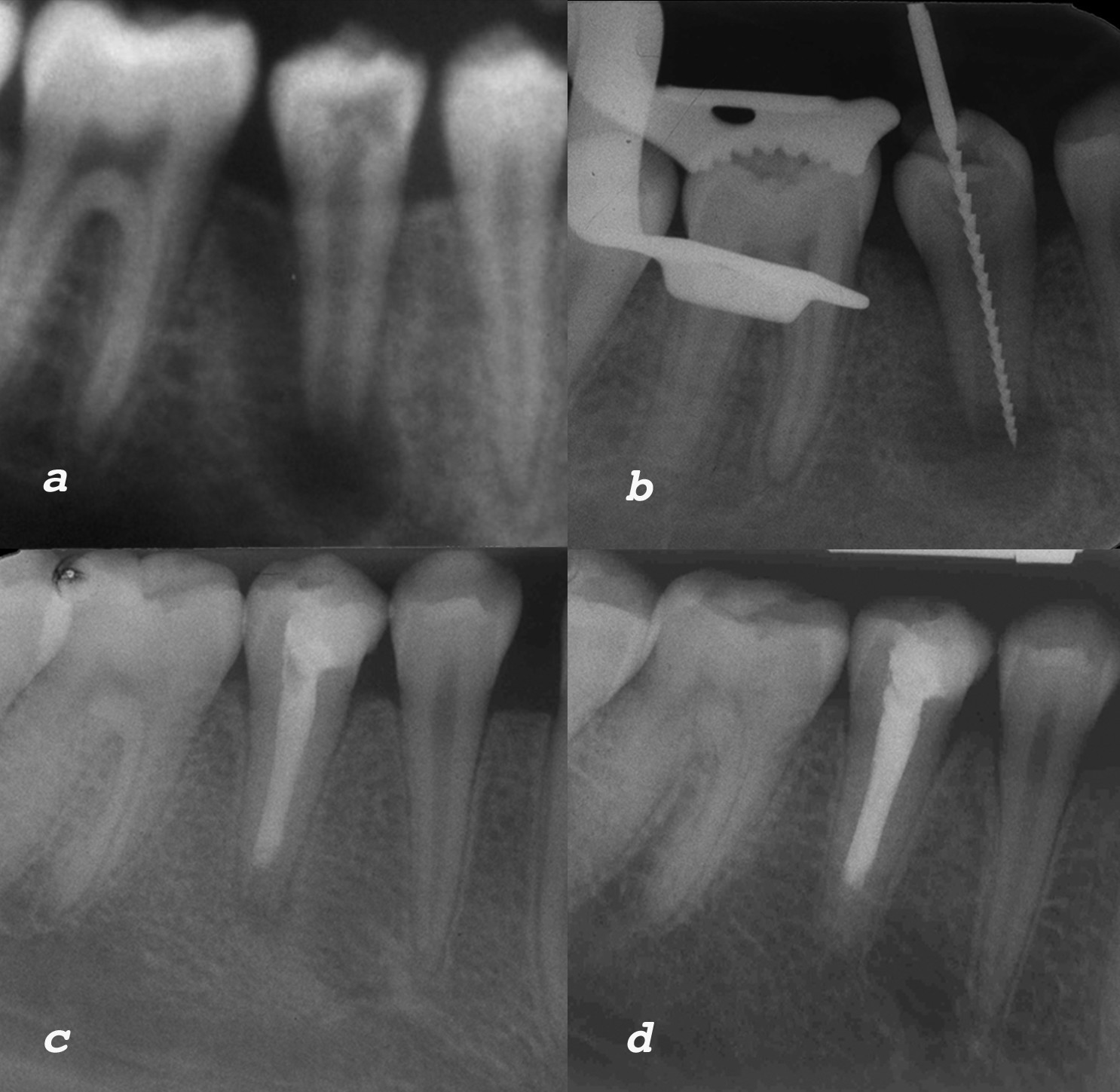

Abb. 2a: Frontzahnunfall mit acht Jahren. Komplizierte Kronenfraktur an Zahn 21 mit Extirpation der Pulpa alio loco. Fixierung des koronalen Kronenfragmentes mit Adhäsivtechnik.

Abb. 2b: Kontrollaufnahme Zahn 21 nach chemo(mechanischer) Aufbereitung bei offenem apikalen Foramen; Verschluss des Apex mit Kollagen- Membranbarriere und MTA-Plug. Zustand nach Aushärtung des MTA-Plugs. Füllung des Wurzelkanallumens mit Guttapercha, AH Plus und anschließendem adhäsiven koronalen Kompositverschluss.

Abb. 2c: Pulpanekrose an Zahn 11 im Alter von 15 Jahren nach weiterem Frontzahnunfall; Revitalisierungstherapie; Zustand nach Desinfektion, Applikation einer Kollagenmembran und MTA-Plug in Höhe des Limbus alveolaris.

Abb. 2d: Kontrollaufnahme Zähne 11 und 21 im Alter von 21 Jahren. Zahn 11: Röntgenologisch nicht darstellbarer Wurzelkanal mit Obliteration und regelrechtem Desmodontalspalt. Zahn 21: Keine Veränderung des apikalen Zustands.

© Prof. Thonemann

Derselbe Patient stellte sich fünf Jahre später nach erneutem Frontzahnunfall mit Schmerzen an Zahn 11 und einer nekrotischen Pulpa vor. Nach Desinfektion und Vorgehen nach dem Protokoll zur „Revitalisierung“ erfolgte nach Provokation einer Blutung die Einbringung eines Kollagenvlies als mechanische Barriere vor Applikation des MTAs und definitivem Verschluss der Zugangskavität mit Komposit (Abb. 2c). Die Kontrollaufnahme nach fünf Jahren (Abb. 2d) zeigt bei klinischer Symptomfreiheit röntgenologisch eine Obliteration des Wurzelkanallumens. Man kann davon ausgehen, dass es sich hierbei um ektopisches Gewebe handelt, wodurch zwar eine Stabilisierung der Wurzel erreicht werden konnte, dass aber keine echte Regeneration im Sinne der Wiederherstellung des Pulpa-Dentin-Komplexes stattgefunden hat

Diskussion und Erkenntnisse

Das molekularbiologische Verständnis der Wirkungsweise von hydraulischen Kalziumsilikatzementen im Bereich der Pulpabiologie ermöglicht uns heute, gezielt und evidenzbasiert Therapien durchzu- führen, die Alternativen zur Vitalextirpation als Ultima Ratio darstellen. War die Vitalamputation in früherer Zeit hauptsächlich bei Milchzähnen indiziert, gewinnt heute die direkte Überkappung auch breitflächig eröffneter Pulpen beziehungsweise die partielle Pulpotomie bei vitalen Zähnen unabhängig von der Schmerzanamnese, das heißt auch bei „irreversiblen“ Pulpitiden, an Bedeutung. Bei der Pulpa handelt es sich um ein hoch immunkompetentes Gewebe. Sowohl Odontoblasten als auch Pulpafibroblasten, neuronale Strukturen und Endothelzellen sowie immunkompetente Zellen können direkt oder indirekt Zielzellen der biologischen Aktivität von hydraulischen Kalziumsilikatzementen sein. Damit könnten breitflächige Pulpaüberkappungen und partielle Pulpotomien bei bleibenden Zähnen mit Symptomatik in Zukunft als wertvolle Option in der Kaskade der endodontischen Therapien in Betracht gezogen werden. Hierbei muss man sich allerdings auch im Klaren darüber sein, dass heute der Begriff „Bioaktivität“ im Rahmen von Marketingkonzepten häufig unreflektiert verwendet wird. Vor diesem Hintergrund ist es zwingend notwendig, dass die biologische Wirksamkeit des speziellen verwendeten Materials auf molekularbiologischer Ebene wissenschaftlich abgeklärt ist.

Wo geht die Reise für die Zahnerhaltung respektive die Endodontie zukünftig hin?

Altes Wissen sollte nicht verloren gehen. Gerade MTA (Portlandzement) ist ein gutes Beispiel dafür. Schon 1878 hatte Dr. Witte (Hannover) in der Deutschen Vierteljahresschrift für Zahnheilkunde die erfolgreiche Verwendung von Portlandzement als Wurzelkanalfüllmaterial beschrieben. Erst 120 Jahre später ist dieses Material wieder in den Fokus gerückt, und heute fangen wir gerade an, die breite Wirkung des MTA auf molekularer Basis zu verstehen. Was die Zukunft in der Endodontie angeht, sehe ich einen bewussten, biologischen Therapieansatz mit dem Ziel der Vitalerhaltung als denkbar an. Mittlerweile sind auch Konzepte wie die Stammzellaktivierung aus der apikalen Papille sowie die Aktivierung autologer Wachstumsfaktoren aus dem Wurzeldentin in Kombination mit der Verwendung zum Beispiel von Kollagengelen als „Scaffolds“, um den Pulpa-Dentin-Komplex zu „regenerieren“, wissenschaftlich belegt. Einschränkend ist zu sagen, dass noch nicht klar ist, welches Gewebe in vivo genau entsteht. Das heißt, dass heute mit unserem aktuellen Wissen der endodontische Therapieentscheid abhängig von einer sorgfältigen Diagnostik getroffen werden sollte, die fokussiert ist auf eine Vitalerhaltung der Pulpa und die die Stärken des Pulpa-Dentin-Komplexes und die Immunkompetenz des Körpers in Verbindung mit aktuellen Therapiekonzepten nutzt. Die aktuelle zahnärztliche Therapie ist immer ein Spiegel der derzeitigen wissenschaftlichen Evidenz und Möglichkeiten. Das soll jedoch nicht heißen, dass wir bewährte Techniken und Materialien bei allem Hype über moderne Therapieoptionen vergessen dürfen.

Dieser Beitrag ist in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 7+8 erschienen.