Endodontologie 14.11.2016

Diagnostik und Therapie eines Dens invaginatus

share

Ein Fallbericht

Die endodontische Therapie eines Dens invaginatus, einer seltenen Anomalie, welche während der Zahnentwicklung auftritt, stellt sich mitunter sehr kompliziert dar. Diese Schwierigkeit der endodontischen Behandlung soll anhand eines Falles gezeigt werden. Die Prävention einer solchen Therapie ist dabei sehr einfach und sollte möglichst frühzeitig durchgeführt werden. Die rechtzeitige Erkennung der Hinweise auf eine solche Anomalie ist hier entscheidend.

Bei einem Dens invaginatus handelt es sich um eine besondere entwicklungsbedingte Zahnanomalie, bei der es zu einer Invagination, einer Einstülpung des Schmelzorgans, während der Zahnentwicklung kommt.1 Die Invagination des Schmelzepithels, ausgehend vom Foramen caecum, kann dabei sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.2 Die kleinste Form der Invagination ist als Foramen caecum bekannt. Die Prävalenz variiert von 2,8 %3,4 bis zu 10 %5. Am häufigsten sind mit 85 % die seitlichen permanenten maxillären Inzisiven betroffen.6 Ein bilaterales Auftreten wird in unterschiedlichen Studien mit bis zu 69 % beschrieben,4,7 wobei auch eine genetische Determination gegeben zu sein scheint.8 Als Ursachen dieser Fehlentwicklung kommen unter anderem Infektionen9, Traumata der oberen Schneidezähne10 sowie Entwicklungsstörungen der Zahnleiste infrage.4 Die Erscheinungsformen des als Synonym verwendeten Dens in dente lassen sich aufgrund ihrer vielfältigen Morphologie nur schwer einordnen, was ein endgültiges (endodontisches) Behandlungskonzept erschwert.

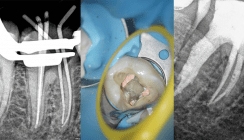

Die radiologische Klassifikation nach Oehlers hat sich heute durchgesetzt (Abb. 1):

Typ I: Die Invagination, rein schmelzausgekleidet, endet apikal maximal auf Höhe der Schmelz-Zement-Grenze.

Typ II: Die Invagination endet als blinder Sack apikal der Schmelz-Zement-Grenze, Verbindungen zur Pulpa sind möglich.

Typ III: Die Invagination reicht weit nach apikal, es besteht eine laterale (Typ III A) oder apikale (Typ III B) Verbindung zum Parodont („zweites Foramen“), Verbindungen zur Pulpa sowie Zahn- und Wurzeldeformationen sind möglich.

Klinisch können solche Fehlentwicklungen durch eine auffällige Kronenform imponieren. Es werden tiefe Einziehungen des Foramen caecum, Zapfen-/Tonnenformen beschrieben.4,9,12 Eine frühzeitige Versiegelung (mittels Komposit) des Foramen caecum als Prädilektionstelle einer kariösen Läsion mit potenzieller Spätfolge einer Pulpitis oder Pulpennekrose ist dabei der entscheidende Schritt bei der Prävention einer endodontischen Therapie.12,13

Aus diesem Grund ist es entscheidend, rechtzeitig Hinweise auf eine solche anatomische Anomalie zu erkennen. Hierbei stehen verschiedene Möglichkeiten zu Verfügung.

– klinische Inspektion: Zu begutachten ist, ob eine tiefe Einziehung im Bereich des Foramen caecum vorliegt; unabhängig von einer möglichen Invagination sollte generell eine tiefe Einziehung des Foramen caecum mit einem entsprechenden Material versiegelt werden, da meist eine Reinigung im Rahmen der häuslichen Mundhygienemaßnahmen nur unzureichend möglich ist und sonst im Laufe der Zeit zwangsläufig eine Karies entsteht.

– röntgenologisch: Auf dem Röntgenbild ist meist deutlich die Schmelzeinstülpung in den Bereich des regulären Dentins zu erkennen (Abb. 2b).

– DVT: Eine Aufnahme mittels eines digitalen Volumentomografen ist erst notwendig, wenn es doch zu einer endodontischen Therapie kommen muss. Hierbei geht es darum, die komplexe Anatomie besser zu erkennen, um dann abzuschätzen, ob mit den jeweiligen Möglichkeiten eine Therapie Erfolg versprechend durchzuführen ist.

Der klinische Fall – Anamnese

Eine 39-jährige Patientin stellte sich im Februar 2016 zur endodontischen Weiterbehandlung des Zahnes 22 in der Praxis vor. Es wurden alio loco über mehrere Wochen bereits diverse endodontische Behandlungsversuche unternommen. Die allgemeine Anamnese der Patientin war unauffällig, Schmerzen lagen aktuell keine vor.

Befund

Bei der Erstuntersuchung fiel zunächst die tiefe, schmelzbegrenzte Einziehung rund um die bestehende, verschlossene Trepanationsöffnung auf (Abb. 2a). Klinisch stellte sich eine vestibuläre Schwellung sowie ein Fistelgang dar, zusätzlich war der Zahn II. Grades gelockert. Eine parodontale Sondierung ergab keine weiteren Auffälligkeiten, welche beispielsweise auf eine Vertikalfraktur hinweisen könnten. Die vertikale Perkussion sowie die Sensibilität waren schwach positiv. Radiologisch zeigte sich eine große periapikale Aufhellung bei starker Deformation der Wurzel und eine tiefe Einstülpung des Schmelzes mit Verbindung zum apikalen Parodont, was einem Dens invaginatus vom Typ II oder III nach Oehlers entspricht (Abb. 1). Um abschätzen zu können, ob eine Therapie möglich ist, und um weitere morphologische Hinweise der komplexen Wurzelanatomie zu gewinnen, wurde noch in der gleichen Sitzung ein digitales Volumentomogramm (DVT) angefertigt (Abb. 3 und 4). Das DVT bestätigte die Anfangsdiagnose eines Dens invaginatus (Typ III) und ließ eine endodontische Therapie möglich erscheinen. Ein zystisches Geschehen konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Ein Termin zur Behandlung wurde für in vier Wochen terminiert.

Zwei Wochen später (also noch vor dem vereinbarten ersten Behandlungstermin) stellte sich die Patientin mit starken Schmerzen Regio 22 vor. Klinisch konnte nach wie vor ein vestibulärer Fistelgang verzeichnet werden (Abb. 5). Da aufgrund des Fistelganges üblicherweise eine permanente Druckentlastung im apikalen Bereich besteht, ist auch die massive Schmerzsymptomatik nicht direkt nachvollziehbar gewesen. Die Beschreibung der Schmerzen ließ nur den Schluss auf eine irreversible Pulpitis von den der Einstülpung anliegenden Kanalsystemen zu. Rotstein berichtet, dass häufig Verbindungen zwischen der Invagination und der Pulpa bestehen, welche in der Folge unweigerlich zu einer entzündlichen Beteiligung der Pulpa führen.14 Auf dem DVT ist zwar eine enge Beziehung zwischen Einstülpung und den verdrängten Pulpaanteilen zu erkennen, eine direkte Verbindung war jedoch nicht darstellbar.

Behandlung

Sitzung 1

Unter Lokalanästhesie und Trockenlegung (Kofferdam) wurde der Zahn mittels Operationsmikroskop von palatinal eröffnet und ein geradliniger Zugang zur Invaginationshöhle geschaffen. Die Zugangskavität zu den Bereichen des verdrängten Wurzelkanalsystems stellte sich etwas schwieriger dar. Die Situation nach vollständiger Eröffnung ließ folgenden Schluss zu: Während die Infektion in der Schmelzeinstülpung (Abb. 6) zu einer apikalen Infektion mit Fistelung nach vestibulär führte, kam es sekundär zu einer irreversiblen Pulpitis der angrenzenden Pulpastrukturen. Ein massiver Blutaustritt aus einem Kanalsystem, der typischerweise bei einer Pulpitis beobachtet werden kann, untermauerte die Diagnose (Abb. 7a). Aufgrund der optischen Vergrößerung mittels Mikroskop sind deutlich durchblutete Äste des Wurzelkanalsystems zu erkennen (Abb. 7b). Diese bieten wichtige Hinweise auf die notwendige Ausdehnung der Präparation, um möglichst alle Anteile des Wurzelkanalsystems zu erfassen. Nach vollständiger Aufbereitung und ultraschallaktivierter Spülung des Invaginationslumens und der Anteile des Wurzelkanalsystems mit NaOCl und EDTA wurde eine medikamentöse Einlage eingebracht (Kalziumhydroxid). Anschließend erfolgte ein bakteriendichter Kompositverschluss. Die Reinigung der diversen Hohlräume des stark veränderten Wurzelkanalsystems ist nicht nach einem bestimmten Schema durchzuführen. Vielmehr wird immer wieder versucht, einen Zugang zu einem Kanalsystem zu finden und diesen dann mechanisch zu erweitern. Immer wieder wird nach neuen Blutungspunkten gesucht, welche erneut Hinweise auf nicht bearbeitete Bereiche des Kanalsystems bieten. So entstehen multiple, zunächst runde Kanalpräparationen, welche in der Folge mit vorgebogenen Ultraschallinstrumenten (aktiv schneidend) in ihre Ausdehnungen präpariert werden. Dabei kommt es zum Zusammenschluss mancher Kanalsysteme und andere bleiben separat (Abb. 8a und b). Die Präparation des Kanalsystems kann unterschiedlich invasiv durchgeführt werden, so kann zum Beispiel auch die gesamte Schmelzeinstülpung mechanisch entfernt werden, mit dem Ziel, die dahinter verborgenen Kanalsystemanteile besser zu erreichen. Dieses Vorgehen schwächt den Zahn jedoch erheblich und hat möglicherweise einen negativen Einfluss auf die Stabilität und somit langfristig auf die Erfolgsprognose des Zahnes. Die Patientin war bereits einen Tag später schmerzfrei.

Sitzung 2

Nach 14 Tagen erfolgte unter Kofferdam und Operationsmikroskop, nach erneuter ultraschallaktivierter Spülung, ein Medikamentenwechsel. Der Fistelgang war bereits vollständig abgeheilt (Abb. 9).

Sitzung 3

Zwei Monate nach der vollständigen Reinigung stellte sich die Patientin beschwerdefrei zur Behandlung vor. Erneut wurden alle Anteile des Wurzelkanalsystems mit EDTA (17 %) und großen Mengen (mehr als 100 ml) NaOCl (3 %) gespült, welches unter Schallaktivierung (EDDY, VDW) bewegt wurde. Eine ultraschallaktivierte Spülung scheint besonders im vorliegenden Fall von großer Bedeutung, da davon ausgegangen werden muss, dass nicht alle Anteile des komplexen Wurzelkanalsystems mechanisch präpariert werden konnten. Die Aktivierung der Spülflüssigkeit (NaOCl) führt idealerweise dazu, dass diese Bereiche trotzdem desinfiziert werden.15 Die Einstülpung (Invagination) wurde im Anschluss, aufgrund eines Durchmessers größer ISO 70, apikal mit MTA gefüllt, dann mit einer dünnen Schicht warmen Guttaperchas und der koronale Anteil aus Stabilitätsgründen mit Komposit aufgebaut. Es ist von einer ausreichenden Feuchtigkeitszufuhr von apikal auszugehen, sodass sich für ein einzeitiges Vorgehen entschieden wurde. Die Kanalwände des originären Kanalsystems wurde so gut wie möglich dünn mit Sealer (AH Plus, Dentsply) ausgestrichen und im Anschluss in vertikaler Kompaktionstechnik (BeeFill 2in1, VDW) mit warmer Guttapercha stufenweise aufgefüllt. Ein adhäsiver Kompositaufbau folgte. Das abschließende Kontrollröntgenbild zeigt die Wurzelfüllung (Abb. 10).

Drei Monate nach Abschluss der Behandlung stellte sich die Patientin zur Kontrolle vor. Sie gab an, beschwerdefrei zu sein, jedoch von Zeit zu Zeit ein Ziehen in der Region 22 zu empfinden. Aufgrund dessen bat sie um eine erneute DVT-Aufnahme, um ein Fortschreiten der apikalen Ostitis auszuschließen. Die DVT-Aufnahme zeigte eine deutliche knöcherne Regenration, auch wenn diese nach drei Monaten wie zu erwarten noch nicht vollständig abgeschlossen ist (Abb. 11a–d).

Diskussion/Schlussfolgerung

Die endodontische Behandlung des Dens invaginatus stellt durch die große morphologische Vielfalt eine große Herausforderung an den Behandler dar.2 Langzeitstudien über den Erfolg der endodontischen Therapie werden in der Literatur nur wenige beschrieben.16 Entscheidend für den langfristigen Erfolg einer solchen Behandlung sind aber sicher die Verwendung einer optischen Vergrößerungshilfe sowie die entsprechende Fachkunde. Nur durch den Einsatz des Operationsmikroskops kann auch ein Dens invaginatus vom Typ III mit periradikulärer Aufhellung erfolgreich endodontisch behandelt werden. Sofern, wie bei allen endodontischen Eingriffen, eine adäquate chemomechanische Reinigung und ausreichende Desinfektion des komplexen Kanalsystems gewährleistet werden kann, können weitere chirurgische Maßnahmen vermieden werden.

Kritisch ist zu bewerten, dass es überhaupt zu einer irreversiblen Pulpitis gekommen ist. Wäre frühzeitig eine Optimaltherapie durchgeführt worden, wäre es vermutlich nicht zu einer Pulpitis gekommen. Es gab zwei Chancen, diese Komplikation zu verhindern. Die erste wäre die frühzeitige Versiegelung des Foramen caecum gewesen und die zweite Möglichkeit war die Behandlung der Invagination. Zu diesem Zeitpunkt war die Pulpa noch vital und reizlos. Durch eine optimale Behandlung der Invagination hätte vermutlich diese komplexe endodontische Situation verhindert und die Pulpa vital erhalten werden können.

Der Prävention und somit der frühzeitigen Versiegelung des Foramen caecum als Prädilektionsstelle einer kariösen Läsion sollte deshalb besonderes Augenmerk geschenkt werden. Eine abweichende Zahnform kann zusätzlich zum Röntgenbild als klinischer Hinweis einer Invagination dienen4,9,12, die Familienanamnese sollte evaluiert und kontralaterale Incisiven regelmäßig kontrolliert werden, um das Auftreten von Pulpainfekionen frühzeitig zu minimieren. Im hier vorliegenden Fall war die Familienanamnese unauffällig und der Zahn 12 wies klinisch und röntgenologisch keine Besonderheit auf (Abb. 12a und b).

Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.