Endodontologie 16.02.2015

LED-Polymerisation – gestern, heute, morgen

share

LEDs sind Verbrauchern im Alltag von bunt blinkender Effektbeleuchtung oder Flachbildfernsehern bekannt. Seit ihrer Erfindung vor rund 50 Jahren haben sich die Einsatzmöglichkeiten der Halbleiterbauelemente ständig erweitert. Im medizinischen Bereich, speziell in der Zahnmedizin, ist der Einfluss der Leuchtdiode heute nicht mehr wegzudenken. Die größte Rolle spielt die LED hier bei der Polymerisation von Kompositen für Zahnrestaurationen.

Die Geschichte der Polymerisationsleuchten begann bereits in den 1970er-Jahren. Zunächst wurden zur Aushärtung von Kompositen Lampen mit UV-Licht eingesetzt. Schon wenig später wurde das UV-Licht durch Licht im sichtbaren Spektrum ersetzt, das durch verschiedene Techniken erzeugt werden kann. Während man schon seit Anfang der 1980er-Jahre Halogenlampen zur Aushärtung nutzte, wurde zwischenzeitlich auch mit Argonlasern experimentiert, die sich jedoch durch ihre zu hohe Intensität, sehr engen Wellenlängenbereich sowie enorme Anschaffungskosten als unbrauchbar erwiesen. Stattdessen entwickelte man eine Polymerisationsmethode auf Basis von Licht emittierenden Dioden (LED), die heute zum Standard geworden ist.

Entwicklung von Halogen LED

1995 schlug Dr. Robin W. Mills zum ersten Mal in der Literatur die Benutzung von LEDs zur Polymerisation von Kompositen vor.1 Während erste kommerzielle LED-Polymerisationslampen noch geringere Leistungen als Lampen mit Halogen erzielten, schritt die Entwicklung der LED-Technologie im dentalen Bereich schnell voran und konnte schon bald weitaus bessere Aushärtungsergebnisse aufzeigen. Ein Schwerpunkt der Vergleiche war immer wieder die abnehmende Lichtstärke von Halogenleuchten während der Anwendung. Hier konnte die LED-Technologie deutlich überzeugen. Nicht nur die höhere Energieeffizienz, auch die damit verbundene bessere Aushärtung in der Tiefe der Kavität wurde schon einige Jahre später von den Wissenschaftlern hervorgehoben.2 Zudem zeigten verschiedene Untersuchungen, dass LED-Geräte mit etwa 1.000 Stunden über eine deutlich längere Lebensdauer als Halogenlampen mit nur 50 bis 100 Stunden verfügen.3 Ein weiterer Nachteil der Halogenlampen entsteht durch die erforderlichen Blau- oder Infrarotfilter, die die Strahlung auf das nötige Wellenspektrum reduzieren und in einem Lichtleiter bündeln. Durch den Filter wird sehr viel Energie in Wärme umgewandelt sodass die Lichtausbeute gering bleibt. Weniger als zwei Prozent der emittierten Energie kommt tatsächlich als Nutzlicht dort an, wo sie wirken soll: an der Kompositfüllung. Der Wirkungsgrad von LEDs liegt mit etwa sieben Prozent deutlich höher. Halogengeräte sind darüber hinaus wartungsintensiver. Bei LED-Polymerisationslampen muss grundsätzlich nur der Lichtstab vor Verschmutzungen geschützt und auf eventuelle Faserbrüche bzw. die Linse auf Kratzer hin überprüft werden.

|

|

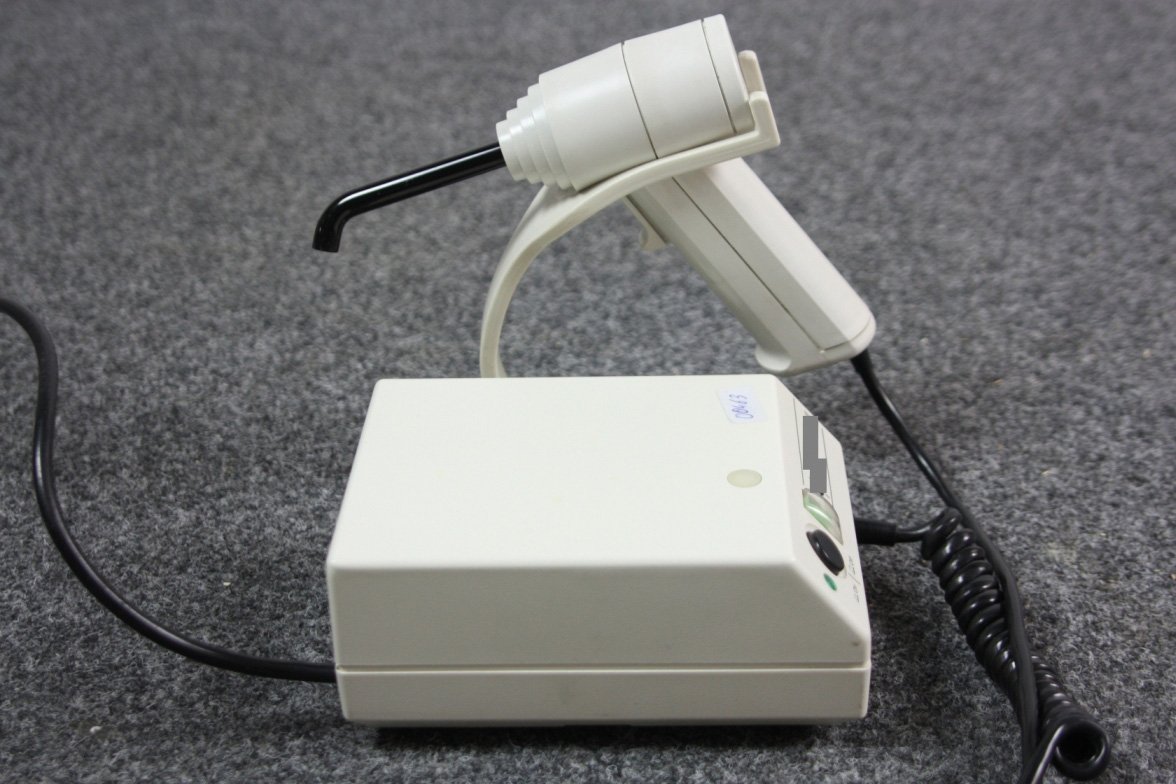

Abb. 1 und 2: Der Blick auf „alte“ Polymerisationsleuchten verglichen mit heutigen modernen Modellen verdeutlicht, wie rasant sich die Technik weiterentwickelt hat. Auf den Bilder zu sehen sind ein Modell mit Akku (1) und eines mit Netzbetrieb (2).

State of the Art und Zukunftsmusik

Die in Polymerisationslampen verwendeten LED-Chips erbringen Höchstleistung und erzeugen entsprechend Wärme. Viele herkömmliche Polymerisationslampen verfügen deshalb über einen integrierten Ventilator zur Kühlung des LED-Chips. Dieser ist Grund für eine zumeist eher unhandliche Bauform. Eventuelle Lüftungsschlitze an der Geräteoberfläche steigern zudem das Risiko der unzureichenden Desinfektion. In den Schlitzen können sich deutlich mehr Bakterien ablagern als auf einer glatten, vertiefungsfreien Oberfläche. Bei der VALO hingegen ist keine separate Kühlung nötig. Durch die große Oberfläche desmassiven Aluminiumgehäuses, an das der Chip angepresst ist, wird die Wärme, ähnlich der Kühlung von Computerprozessoren, gleichmäßig nach außen abgeleitet. Die VALO kommt ganz ohne Gebläse aus, was sich positiv im grazilen Design und im geräuschlosen Betrieb der Leuchte bemerkbar macht und nicht zuletzt in Verbindung mit der eloxierten, kratzfesten Oberflächenschicht die einfache Reinigung des Instrumentes begünstigt. Von der robusten Linse im Instrumentenkopf können Verschmutzungen wie Kompositreste mithilfe von normalen Metallinstrumenten, wie einem Skalpell, entfernt werden. Erschütterungen oder Stürze machen der Spezialglaslinse der VALO nicht viel aus, während herkömmliche Lichtleiter sehr viel anfälliger für Faserbrüche und andere Beschädigungen sind. Mit knapp 20 Zentimetern Höhe und einer Breite von etwa zwei Zentimetern ist die VALO zudem äußerst handlich. Ihre ergonomische, stiftähnliche Form macht es Behandlern möglich, ermüdungsfrei und präzise zu arbeiten. Durch den schmalen Lampenkopf mit Lichtaustrittfenster, der sich direkt an den Hals der Lampe anschließt, wird außerdem der Patientenkomfort deutlich gesteigert, da ein extremes Öffnen des Mundes nicht mehr nötig ist.

Abb. 3: Die VALO von Ultradent Products überzeugt durch ihre kompakte Größe und ist kaum größer als eine Zahnbürste. Dies ermöglicht Behandlungseffizienz sowie eine bestmögliche Lichtpolymerisation.

Ausgereifte LED-Technik für sichere Aushärtung

Neben Form und Aufbau unterscheiden sich die Modelle der LED-basierten Lampen speziell in der Qualität der eingesetzten Lichttechnik. Denn LED ist nicht gleich LED: Für eine gute Polymerisation sind eine hohe Lichtintensität, eine starke Lichtbündelung und ein breites Wellenspektrum wichtig. Leistungsfähige LEDs bilden dafür die Voraussetzung.

Bisher war vor allem das begrenzte Lichtwellenspektrum ein Schwachpunkt der LED Polymerisationsgeräte, weil es stets nur den Bereich spezieller Photoinitiatoren abdeckte. In der Regel handelte es sich hierbei um den Initiator Campherchinon, der Polymerisationsketten bei einer Wellenlänge von 440 bis 480 nm auslöst. Einige Füllungsmaterialien verwenden jedoch Photoinitiatoren, die ein niedrigeres Lichtspektrum benötigen. Im Gegensatz zu Halogenlampen, die mehrere Wellenlängenbereiche gleichzeitig bedienen können, sind blaue LED per se eingeschränkt. Aber genau für diese Beschränkung hat die Firma Ultradent Products eine optimale Lösung gefunden. Mithilfe von vierverschiedenen LEDs strahlt die VALO Licht mit drei verschiedenen Wellenlängenspektren von 395 bis 480 nm ab und ermöglicht so eine lückenlose Aushärtung aller momentan erhältlichen Komposite. VALO überzeugt auch mit ihrer Performance in puncto Lichtintensität. Die erforderliche Energiedosis für das Aushärten von Kompositen beträgt 12.000 bis 16.000 mJ/cm² pro zwei Millimeter Schichtstärke.4 Mit ihren drei Modi, die in unterschiedlichen Zyklen eine Leistung von 1.000, 1.400 und 3.200 mW/cm² abrufen können, sorgt die VALO für eine ausreichend intensive Belichtungsphase. Durch die spezielle Sammellinse werden die Lichtstrahlen so stark gebündelt und homogenisiert, dass auch tiefe Kavitäten gleichmäßig mit der nötigen Energie versorgt werden können.

Fazit

LED-Polymerisationslampen haben bereits in der Vergangenheit ihre Überlegenheit gegenüber anderen Lichtquellen wie Halogen bewiesen. Dennoch besteht auch bei der Leuchtdiodentechnologie noch viel Entwicklungspotenzial. Mit Instrumenten wie der VALO von Ultradent Products können Zahnärzte jedoch das heute Bestmögliche aus den Leuchtmitteln für ihre Arbeit nutzen. Das intelligente Gesamtkonzept der VALO, das neueste Technik und modernes Design verbindet, wird mit Sicherheit für die Zukunft richtungsweisend sein.

Quellen

1 Mills R. W. Blue light emitting diodes — another method of light curing? British Dental Journal 1995; 178: 169.

2 Mills R. W., Jandt K. D., Ashworth S. H., Restorative Dentistry: Dental composite depth of cure with halogen and blue light emitting diode technology, British Dental Journal 1999; 186, 388–391.

3 Haitz R. H., Crawford M. G., Weissmann R. H. Light Emitting Diodes. In: Dass M., Hrsg. Handbook of optics; New York: McGrow Hill Inc., 1995: 12.1–12.39.

4 Ilie N., Kunzelmann K.-H., Hickel R.: Strategien der Lichtpolymerisation und deren Auswirkungen auf die initiale Härte und Polymerisationstiefe. Dtsch. Zahnärztl. Z.

59 (7): 398–404 (2004).