Implantologie 05.04.2017

Externer Sinuslift mittels allogenem Kortikalisgranulat

share

Augmentiertes Material sollte vollständig in eigenen Knochen umgewandelt werden. Eine Alternative stellt die Verwendung eines allogenen kortikalen Granulates dar. Erfahrungen und Ergebnisse unterschiedlicher Studien zeigen die erfolgreiche Verwendung von allogenen Knochentransplantaten bei einem externen Sinuslift. Der folgende Fachbeitrag beschreibt Eigenschaften eines verwendeten Allografts und analysiert einen Fallbericht über einen missglückten Eingriff.

Ziel dieser Studie ist es, die Effektivität des externen Sinuslifts bei 36 Patienten mit hochgradig atrophiertem posteriorem Oberkiefer unter Verwendung eines allogenen kortikalen Granulates (DIZG, Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz) zu bewerten. Nach durchschnittlich 7,6 Monaten wurden Implantate in einem Zweiteingriff inseriert. Die Studie zeigt, dass die Verwendung von allogenem kortikalem Granulat bei einem externen Sinuslift erfolgreiche klinische Ergebnisse, in Kombination mit sehr guten Materialeigenschaften, aufweist. Es stellt sich als verlässliches Material für die Wiederherstellung eines stark atrophierten posterioren Oberkiefers dar. Bei dieser Indikation ist es eine gute Alternative zum autologen Knochentransplantat aufgrund guter Ossifikationseigenschaften, geringerer Patientenbeschwerden (im Sinne von Entnahmemorbiditäten), nahezu unbegrenzter Verfügbarkeit, einer kürzeren OP-Dauer und daraus resultierenden geringeren Kosten.

Um einen atrophierten Oberkiefer verlässlich mit Implantaten zu versorgen, sind oft präimplantologische Augmentationen notwendig. Die erfolgreiche Osseointegration von Implantaten hängt maßgeblich von einer adäquaten Quantität und Qualität des umgebenden Knochens ab. Einer dieser augmentativen Maßnahmen ist der externer Sinuslift. In den 80er-Jahren erstmals von Boyne und Tatum beschrieben, stellt der externe Sinuslift einen weitverbreiteten präimplantologischen Eingriff dar.1,2

Knochen oder Knochenersatzmaterial wird dabei zwischen Sinusboden und der angehobenen Sinusmembran platziert, um eine Augmentation des vertikalen Knochens zu erreichen. Zahlreiche Artikel wurden publiziert, die unterschiedliche Augmentationsmaterialien beschreiben.3–6 Die Implantate werden in einem Zweiteingriff inseriert, sofern eine Primärstabilität bei der Augmentation nicht erreicht werden kann. In der Regel wird eine Mindestknochenstärke von vier Millimeter benötigt, um diese primäre Stabilität zu gewährleisten.7

Autologer Knochen, d. h. Knochenentnahme und Augmentation am selben Individuum, zählt als momentaner Goldstandard in der Zahnmedizin.8,9 Es bestehen zahlreiche Vorteile, wie die Osteoinduktivität, Osteokonduktivität und die Fähigkeit zur Osteogenese.8–10 Zu den möglichen intraoralen Spenderregionen zählen die Unterkiefersymphyse, der Tuber maxillae oder der Ramus mandibulae. Extraoral kann der Knochen aus dem Beckenkamm oder der Schädelkalotte entnommen werden. Unbestritten sind die hervorragenden Ergebnisse von transplantiertem autologen Knochen. Die Gewinnung von autologem Knochen ist aber immer mit zusätzlichen chirurgischen Eingriffen verbunden. Daraus resultiert zwangsläufig immer eine Zunahme der dazugehörigen Risiken, Komplikationsmöglichkeiten und Entnahmemorbiditäten. Ebenso werden die Dauer der Operation und resultierend natürlich die Kosten erhöht. Zwar ist die Entnahmemorbidität bei intraoral gewonnenem Knochen etwas niedriger als bei einer extraoralen Entnahme, oft lässt sich aber aufgrund des geringen Knochenangebots eine extraorale Knochengewinnung nicht vermeiden.8,9 Wird Knochen von extraoral gewonnen, ist ein stationärer Aufenthalt möglich und eine Behandlung in Vollnarkose wahrscheinlich.11–14 Dabei ist anzumerken, dass viele Patienten sich oft nicht zu einem derart ausgedehnten chirurgischen Eingriff bereit erklären.

Um diese zahlreichen Nachteile zu umgehen, drängt sich immer mehr das Verlangen nach einer geeigneten Alternative auf. Gewünscht ist ein vergleichbares Ergebnis an neuem, vitalen Knochen von guter Langzeitstabilität, verbunden mit einem höheren Patientenkomfort. Dabei sollten aber auch keine Reste von Augmentationsmaterial als Fremdkörper nachzuweisen sein. Das augmentierte Material sollte vollständig in eigenen Knochen umgebaut werden. Eine Alternative stellt die Verwendung von allogenem Knochen, d. h. humanem Spenderknochen, dar. Ziel dieser Studie ist, die Verwendung von allogenem Kortikalisgranulat für den externen Sinuslift zu beurteilen, um anschließend erfolgreich Implantate inserieren zu können. Die Eigenschaften des verwendeten Allografts werden beschrieben und ein Fallbericht über einen missglückten Eingriff wird analysiert.

Material und Methoden

Zwischen Juli 2008 und Oktober 2010 wurde in der Dorow Clinic in Waldshut an 36 Patienten (19 weiblich und 17 männlich) mit einem Durchschnittsalter von 54 Jahren (von 23 bis 78 Jahre) eine Augmentation durchgeführt. Alle Patienten litten an einem stark atrophierten posterioren Oberkiefer (Knochenhöhe geringer als vier Millimeter). Eine Augmentation im Sinne eines externen Sinuslifts war notwendig für die erfolgreiche Insertion von Implantaten. Als Aufbaumaterial wurde allogenes Kortikalisgranulat verwendet. In allen Fällen wurden die Implantate in einem Zweiteingriff inseriert. Eine digitale Volumentomografie wurde präoperativ angefertigt, um die knöchernen Strukturen darzustellen und exakt die augmentative Indikation zu stellen. Der Erfolg wurde in dieser Studie definiert, als die Möglichkeit, Implantate in den augmentierten Bereichen inserieren zu können. Da es sich bei den Patienten um Überweisungen in eine chirurgische Praxis handelte, konnte nicht bei allen Patienten die prothetische Versorgung beurteilt und über die Jahre verfolgt werden. Es wurden zum Zeitpunkt der Studie nicht alle Patienten prothetisch versorgt, die Implantate jedoch erfolgreich inseriert. Da die Implantate in der Klinik und beim behandelnden überweisenden Zahnarzt gesetzt wurden, liegt der Fokus dieser Studie auf der Augmentation selbst.

In allen Fällen wurden allogene Knochentransplantate verwendet. Alle Transplantate stammen von ARGON MEDICAL (Bingen am Rhein), dem deutschen Vertreiber für allogene dentale Transplantate, die vom DIZG, dem Deutschen Institut für Zell- und Gewebeersatz (Berlin), stammen. Das DIZG verwendet die Peressigsäure-Ethanol-Sterilisation (PES) für ihre Transplantate. Die PES ist eine international standardisierte und validierte Sterilisationsmethode. In einer Studie des Robert Koch-Instituts in Berlin wurde dieses Sterilisationsverfahren als verlässliche Sterilisationsmethode anerkannt und die Wirksamkeit auf alle relevanten Viren, Bakterien, Pilze, Sporenbildner und Sporen validiert.11 Nach einer zweistündigen Reinigung und Entfettung der Transplantate mit einem Chloroform-Methanol-Gemisch (und anschließender Chloroform-Entfernung) folgt die eigentliche Sterilisation. Zweiprozentige Peressigsäure, Ethanol (96 Prozent) und Aqua ad injectionem werden im Verhältnis 2:1:1 bei 200 mbar Unterdruck für vier Stunden gerüttelt. Nachfolgend wird die Peressigsäure durch Pufferlösungen entfernt und die Transplantate gefriergetrocknet und steril verpackt. Eine Eliminierung unterhalb der Nachweisgrenze bzw. Inaktivierung folgender Viren und Keime wird dadurch erreicht: HI-Virus-2, Bovines Virusdiarrhoe-Virus, Pseudorabiesvirus, Hepatitis-A-Virus, Poliovirus Typ 1 und Porcines Parvovirus, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Mycobacterium terrae, Candida albicans und Aspergillus niger sowie Sporen von Bacillus subtilis.10,11

Präoperativ erhielten die Patienten intravenös ein Antibiotikum (2.000 mg Amoxicillin mit 200 mg Clavulansäure). Alle Patienten erhielten ein Rezept für eine anschließende antibakterielle Prophylaxe (875 mg Amoxicillin mit 125 mg Clavulansäure, zweimal täglich für fünf Tage) und Schmerzmittel (600 mg Ibuprofen, nach Bedarf). Nach lokaler Anästhesie erfolgte die typische krestale Schnittführung mit vertikalen Entlastungen. Ein Mukoperiostlappen wurde abgehoben, mittels rotierenden Instrumenten wurde der Knochen der Sinuswand bis zur Sinusmembran entfernt. Das untere horizontale Segment der Osteotomie wurde drei bis vier Millimeter über dem Sinusboden gehalten, um das Augmentationsmaterial am Sinusboden sicher platzieren zu können. Die exponierte Sinusmembran wurde vorsichtig mit speziellen Instrumenten in typischer Vorgehensweise angehoben (Abb. 1). So wurde Platz am Sinusboden für das Augmentationsmaterial geschaffen. Falls die Sinusmembran gerissen ist, wurde die Deckung mit einer Schicht resorbierbarem Kollagen (Osteogide®, ARGON MEDICAL) ausgeführt. Das Augmentationsmaterial (Osteograft®, ARGON MEDICAL) wurde für fünfzehn Minuten in Venenblut getränkt und unterhalb der gehobenen Sinusmembran unter leichter Kondensation Richtung Sinusboden platziert (Abb. 2 und 3). Eine resorbierbare Membran wurde ebenfalls verwendet, um den knöchernen Zugang zum Sinus abzudecken. Ein vollständiger und spannungsfreier Wundverschluss wurde durch Einzelknopfnähte vollzogen. Klinische und radiologische Nachkontrollen wurden innerhalb der postoperativen Phase durchgeführt, meistens durch DVT oder OPG. Die Nähte wurden nach 14 Tagen entfernt.

Ergebnisse

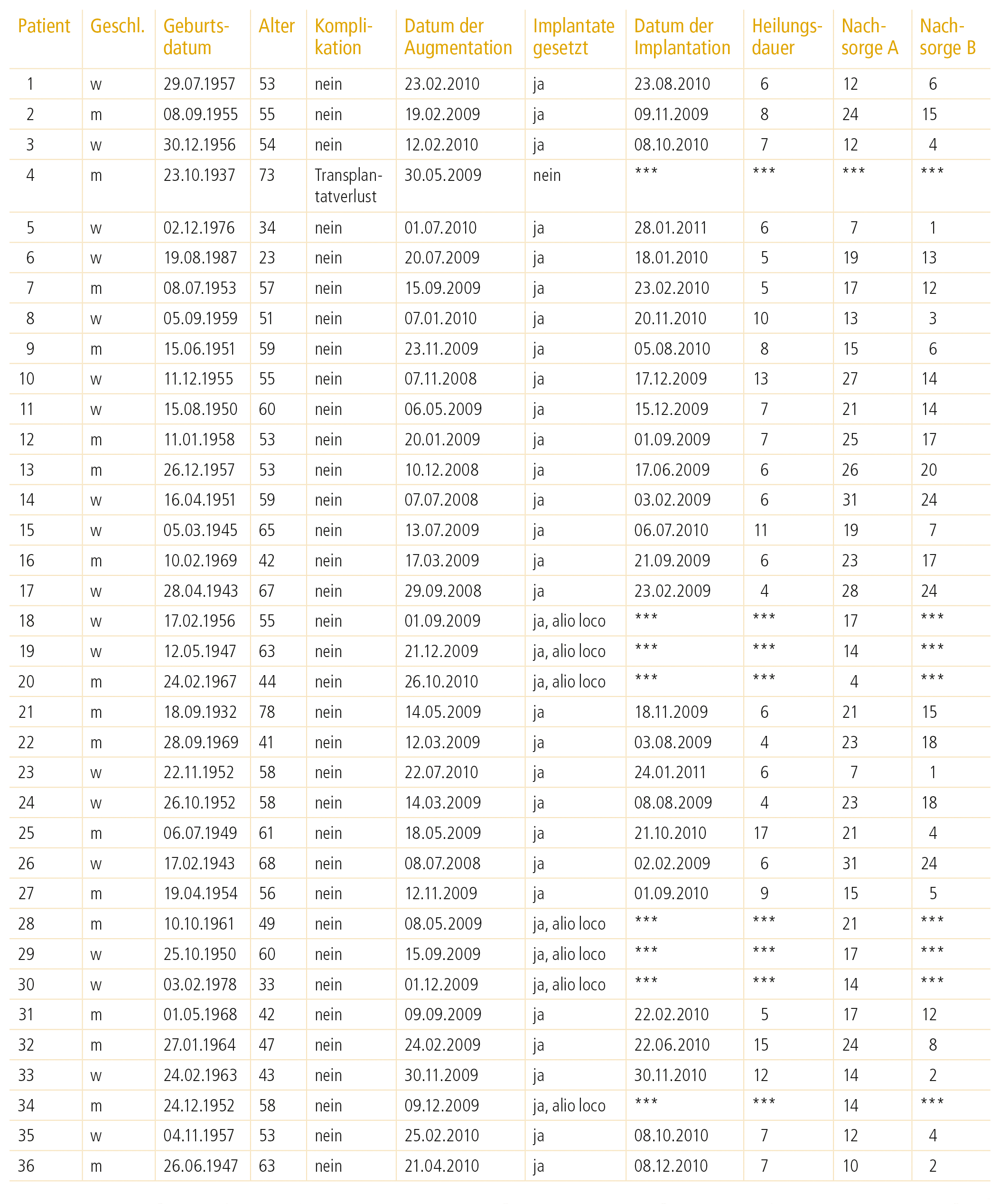

Alle Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tab. 1: Patientennachsorge und Komplikationen. (m = männlich, w = weiblich, Heilungsdauer = Zeit zwischen Augmentation und Implantation in Monaten, Nachsorge A = Nachsorge in Monaten nach Augmentation, Nachsorge B = Nachsorge in Monaten nach Implantation).

Bei 36 Patienten wurde ein externer Sinuslift mit allogenem Kortikalisgranulat durchgeführt. In 35 Fällen konnten Implantate erfolgreich in einem zweiten Eingriff inseriert werden (97,2 Prozent Erfolg). Nach durchschnittlich 7,6 Monaten wurden die Implantate inseriert. Nur in einem Fall heilte das Augmenationsmaterial nicht ein und musste entfernt werden (2,8 Prozent Misserfolg). Nicht alle Implantate wurden in unserer Klinik inseriert. Viele Patienten werden nur für augmentative Maßnahmen überwiesen, die Implantate werden dann alio loco inseriert. Jedoch ergab das Konsil mit den behandelnden Zahnärzten, dass die Implantate erfolgreich inseriert wurden und eingeheilt sind. Nur das exakte Datum ist uns nicht bekannt. Deshalb sind diese Daten nicht in der Studie eingeschlossen. Im Durchschnitt beträgt die Zeit der Verlaufskontrollen 18,2 Monate nach Augmentation. Durchschnittliche Zeit der Verlaufskontrollen nach Implantation beträgt 11,1 Monate.

Diskussion

Diese Studie bestätigt, wie vorangegangene Ergebnisse, dass allogene Knochentransplantate sich hervorragend als Knochenersatzmaterialien eignen und einen gesunden und wohldimensionierten Knochen für eine kompromisslose Implantatinsertion aufbauen können.10,15–19 Häufigster Kritikpunkt, der immer wieder angebracht wird, ist die Sorge über mögliche Krankheitsübertragungen oder Antigenität. Diese potenziellen Nachteile wurden intensiv untersucht.11,20,21 Durch die moderne PES sind diese Nachteile praktisch nicht existent. Eine Inaktivierung von potenziellen Viren, Bakterien, Pilzen und Sporen findet durch die international standardisierte und validierte Sterilisationsmethode statt.11 Seit 1985 wurden über 250.000 PES-sterilisierte allogene Knochentransplantate der Charité und DIZG in Operationen verschiedenster Indikationen verwendet. Bis heute gibt es keine einzige Dokumentation über eine Krankheitsübertragung oder Antigenität.

Eine weitere wichtige Frage ist die nach den biologischen Eigenschaften des sterilisierten Knochens. Osteokonduktive und osteoinduktive Charakteristika sind auch nach einer intensiven Prozessierung nachweisbar. Studien belegen, dass nach einer PES noch folgende Wachstumsfaktoren nachweisbar sind: BMP-2, BMP-4, IGF-1, TGF-b1, VEGF und PDGF.22–25 Ob eine klinische Relevanz aufgrund der Quantität vorliegt, ist jedoch unsicher. Es ist jedoch bekannt, dass diese Wachstumsfaktoren die Eigenschaften besitzen, die Knochenregeneration zu fördern.26 Betrachtet man die Verfügbarkeit, so ist diese praktisch unbegrenzt. Jegliche Quantität und Darreichungsform kann mühelos erworben werden. Beschaffungsproblematiken des Spendergewebes bestehen nicht. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel über die mögliche Augmentationsgröße. Es ist zweifelhaft, ob eine solche Menge mit autologem Knochen oder anderen Knochenersatzmaterialien ökonomisch bedient werden kann. Ebenso halten sich die Kosten gleichzeitig in Grenzen. Somit lassen sich in der Zahnmedizin Augmentationen realisieren, die mit anderen Knochenersatzmaterialien oder autologem Knochen nur schwer durchführbar sind. Selbst wenn eine Augmentation missglückt, kann diese nach einer gewissen Heilungszeit oft problemlos wiederholt werden. Dies ist, vor allem wenn das verwendete Augmentat in Vollnarkose extraoral entnommen wurde, nur mit größten Bedenken erneut durchführbar. Die Operationszeit wird minimiert, der Stress für den Operateur sinkt. Es kann deutlich mehr Fokus auf die eigentliche Augmentation gerichtet werden. Eine kompromisslose Augmentation bezüglich Quantität und Qualität kann realisiert werden. Zudem haben die allogenen Materialien eine Lagerbeständigkeit von fünf Jahren.

Ein Transplantat ging verloren und wurde in einem Zweiteingriff entfernt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Gründe in einer immunologischen Antwort oder Krankheitsübertragung liegen. In diesem Fall wurde der externe Sinuslift beidseits durchgeführt, nur eine Seite hat Probleme verursacht. Abbildung 4 zeigt das Ergebnis der Augmentation zwei Tage nach dem Eingriff. Eine Schwellung der Sinusmembran ist auf beiden Seiten präsent. Ein zusätzliches Hämatom ist auf der rechten Seite erkennbar. Zwei Wochen nach dem Eingriff erschien der Patient mit einer leichten extraoralen Schwellung auf der rechten Seite sowie Beschwerden am OP-Gebiet. Radiologische Untersuchungen zeigten Befunde, die auf eine Infektion des rechten Sinus hindeuten (Abb. 5), was eine sofortige Entfernung des Augmentats indizierte. Die andere Seite heilte normal und zeigte klinisch als auch radiologisch keine Anzeichen einer Entzündung und Abstoßung.

Der externe Sinuslift ist ein voraussagbarer Eingriff mit relativ geringen Komplikationsraten.7,27,28 Misserfolge können entstehen durch Perforationen der Schneider‘schen Membran, übermäßige Blutungen, Infektionen der Augmentationsmaterialien z. B. mit Speichel, Wunddehiszenzen oder das Fehlen aseptischer Bedingungen.29–32 Infizierte Kieferhöhlen sollten sofort behandelt werden. Verschiedene Studien zeigten Behandlungserfolge mit Antibiotika und lokalem Debridement oder auf der anderen Seite mit kompletter Ausräumung des Augmentats in Kombination mit der Gabe hochkonzentrierter Antibiotika.30,33,34 Wir entschieden uns für die totale Entfernung des Augmentats. Aufgrund der entstandenen chronischen Sinusitis erfolgten eine Woche lang Spülungen mit NaCl sowie die antibiotische Abschirmung (875 mg Amoxicillin mit 125 mg Clavulansäure, zweimal täglich für fünf Tage). Der infizierte Sinus wurde erfolgreich behandelt mit nur wenigen Überresten des allogenen Materials (Abb. 6). Unserer Meinung nach lag der Misserfolg in einer uns bekannten Perforation der Schneider’schen Membran. Die von uns eingebrachte Kollagenmembran hat vermutlich die Perforationsstelle nicht komplett gedeckt. Eine erneute Augmentation war geplant, der Patient lehnte diese jedoch ab. Dieser Fall zeigt einen weiteren Vorteil des allogenen Materials. Kommt es zu einem Misserfolg, so ist ein erneuter Eingriff nicht so ausgedehnt wie bei der Verwendung von autologem Knochen und aus Patientensicht verzeihlich.

Die postoperative Verlaufskontrolle bewegt sich zwischen 18,2 Monaten nach der ersten Augmentation und 11,1 Monaten nach Inserierung der Implantate. Es wurden nur Patienten involviert, bei denen erfolgreich Implantate inseriert werden konnten. Ein längerer Zeitraum konnte noch nicht evaluiert werden aufgrund der relativ kürzlich erfolgten Einführung dieses Materials in unserer Klinik. Dieser kurze Zeitraum der Verlaufskontrolle könnte als möglicher Kritikpunkt in dieser Studie auffallen. Ein längerer Beobachtungszeitraum könnte für diese Fragestellung eventuell nicht von größerer Bedeutung sein. Im Vergleich mit einigen xenogenen Knochenersatzmaterialien existiert ein relativ schnelles Remodelling.

Histologische Studien zeigen bereits nach sechs bis neun Monaten Heilungszeit vitalen, neu geformten Knochen ohne Anzeichen akuter entzündlicher Infiltrate.35–38 Allogene Knochentransplantate zeigen ähnlich histologische Eigenschaften wie autologe Knochenchips.16 Allogener Knochen wird komplett in Eigenknochen des Patienten umgewandelt.39 Es findet sich wenig deutschsprachige Literatur zu diesem Thema. Im englischsprachigen Raum finden sich dagegen immer häufiger Studien, Fallbeispiele und Reviewartikel. Im Schnitt werden in den USA etwa ein Drittel der Knochentransplantationen von Knochenbanken bezogen.40 Kritikpunkt ist allerdings die kurze Zeit der Verlaufskontrollen (weniger als drei Jahre) und die Tatsache, dass die Mehrheit der Berichte nur ausgewählte anteriore Defekte berücksichtigen. Sicherlich sind noch weitere Studien über das Langzeitverhalten notwendig, bisherige Ergebnisse sind jedoch durchgehend positiv und erscheinen mehr als vielversprechend.10,16,21,29,35,37,39

Schlussfolgerung

Die Erfahrungen und die Ergebnisse unterschiedlicher Studien zeigen die erfolgreiche Verwendung von allogenen Knochentransplantaten bei einem externen Sinuslift. Der entstandene Knochen ist nach der Heilungszeit äquivalent zum autologen Knochen. Die Verwendung von allogenem Knochen bietet mehr Vorteile in der Verwendung.

Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.

Co-Autor: Dr. Elias Kass