Implantologie 30.10.2025

Bruxismus als Risikofaktor für das Implantatüberleben

share

Bei Bruxismus handelt es sich um eine repetitive Aktivität der Kaumuskulatur, die durch Zähneknirschen oder -pressen gekennzeichnet ist.1 Er tritt in zwei Formen auf: als Wachbruxismus, der oft mit Stress und psychischen Faktoren assoziiert ist, und als Schlafbruxismus, dessen Ursachen komplexer und weniger gut untersucht sind.2, 3 Prävalenzschätzungen reichen, abhängig von Definition und Diagnosemethode, von etwa 13 Prozent für Schlaf- bis über 20 Prozent für Wachbruxismus.4

Die klinischen Folgen sind vielfältig: Zahnhartsubstanzverlust, Restaurationsschäden, Masseterhypertrophie, Schmerzen in der Kaumuskulatur sowie eine erhöhte Anfälligkeit für Frakturen von Zähnen und Implantaten.5, 6 Damit gilt Bruxismus als relevanter Risikofaktor für das Implantatüberleben, da die resultierende Überlastung periimplantäre Knochenresorption und Implantatverlust begünstigen kann.7–12

Definition Bruxismus

- Schlafbruxismus: Wiederholte Aktivität der Kaumuskulatur während des Schlafs, Diagnose über Polysomnografie möglich (Goldstandard)

- Wachbruxismus: Pressen oder Reiben der Zähne im Wachzustand, meist stress- oder spannungsbedingt, Diagnose v. a. durch Anamnese und klinische Befunde

Traditionell kommen Schienen, Physiotherapie und eine ausführliche Patientenaufklärung zum Einsatz.5 Diese Ansätze können Symptome lindern und Zähne schützen, zeigen jedoch begrenzte Wirksamkeit in der Reduktion der tatsächlichen Muskelaktivität.5 In den letzten Jahren rückt deshalb die Injektion von Botulinumtoxin Typ A stärker in den Fokus.13, 14 Durch die reversible Hemmung der Acetylcholinfreisetzung an der neuromuskulären Endplatte kommt es zu einer temporären Reduktion der Muskelaktivität.15 Klinische Studien belegen, dass dies Schmerzen reduziert, die Kaukraft mindert und hypertrophe Muskulatur zurückbildet.16–19

Evidenzlage: Bruxismus als Risikofaktor für das Implantatüberleben

Mehrere aktuelle systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen weisen konsistent da-rauf hin, dass Bruxismus ein signifikanter Risikofaktor für Implantatverluste ist.7–12 Patienten mit Bruxismus zeigen eine zwei- bis fünffach höhere Wahrscheinlichkeit für Implantatversagen im Vergleich zu Nichtbruxern.7–9 Die gepoolten Odds Ratios liegen dabei zwischen 2,2 und 4,7, selbst nach Adjustierung für bekannte Risikofaktoren wie Rauchen, systemische Grunderkrankungen oder Implantatdesign.9, 10, 20, 21 Neben der Überlebensrate sind auch mechanische und technische Komplikationen deutlich häufiger. Studien berichten über eine erhöhte Inzidenz von Suprakonstruktionsfrakturen, Keramikchipping, Abutment- und Schraubenlockerungen bei Bruxismuspatienten. Dies unterstreicht, dass Bruxismus nicht nur die Osseointegration, sondern auch die Langzeitstabilität prothetischer Versorgungen gefährdet.10, 11, 22

Hinsichtlich des marginalen Knochenabbaus (MBL) ist die Datenlage weniger eindeutig. Einzelne Untersuchungen legen nahe, dass Bruxismus insbesondere in Kombination mit anderen Risikofaktoren wie Rauchen oder eingeschränkter Knochenqualität die Progression des Knochenverlustes verstärken kann. Insgesamt sind die Ergebnisse hierzu jedoch noch heterogen und bedürfen weiterer prospektiver Untersuchungen.8, 12

Zu beachten ist, dass die Mehrheit der verfügbaren Studien retrospektiv durchgeführt wurde und die Diagnosekriterien für Bruxismus variieren, was die Vergleichbarkeit einschränkt. Dennoch ergibt sich aus den bisher publizierten Daten ein klares Bild: Bruxismus erhöht das Risiko für Implantatverluste und technische Komplikationen signifikant und muss daher in die präoperative Risikoeinschätzung und die Langzeitplanung implantologischer Therapien einbezogen werden.

Botulinumtoxin in der Implantologie – Evidenz in Kürze

- Risiko: Bruxismus erhöht das Implantatversagen um den Faktor 2–5, auch mechanische Komplikationen sind häufiger

- Evidenz: Erste Studien zeigen, dass Botulinum Toxin A-Injektionen die Kaukraft reduzieren, periimplantären Knochenabbau verringern und Implantatverluste minimieren können.

- Limitationen: kleine Fallzahlen, kurze Follow-up-Zeiträume, fehlende Standardisierung der Protokolle

Klinische Implikationen

Die Diagnose von Bruxismus gestaltet sich nach wie vor schwierig. Während für den Schlafbruxismus international etablierte Kriterien der American Academy of Sleep Medicine vorliegen und die Polysomnografie als Goldstandard gilt, ist die Verifizierung des Wachbruxismus deutlich komplexer. Hier stützen sich Behandler auf eine Kombination aus Anamnese, klinischen Befunden und Patientenselbstauskunft, die jedoch keine sichere Diagnosestellung erlauben.5

Typische klinische Hinweise umfassen Zahnhartsub-stanzdefekte, Abdrücke an Zunge oder Wange, hypertrophe Kaumuskulatur und restaurative Misserfolge. In der Praxis ist eine standardisierte, objektive Erfassung bislang nur eingeschränkt möglich.5 Diese diagnostische Unsicherheit trägt maßgeblich dazu bei, dass viele Studien zur Implantatprognose bei Bruxismus methodisch limitiert sind und eine eindeutige Kausalität schwer zu belegen bleibt.

Therapieoptionen

Die Therapie des Bruxismus verfolgt in erster Linie das Ziel, Folgeschäden zu begrenzen und Symptome zu kontrollieren, nicht jedoch die vollständige Ausschaltung der Muskelaktivität. Ein kausaler Therapieansatz steht derzeit nicht zur Verfügung.

Konventionelle Maßnahmen

Patientenedukation: Zentrale Grundlage jeder Therapie ist die Aufklärung über Befunde, mögliche Ursachen und Selbstbeobachtung.5

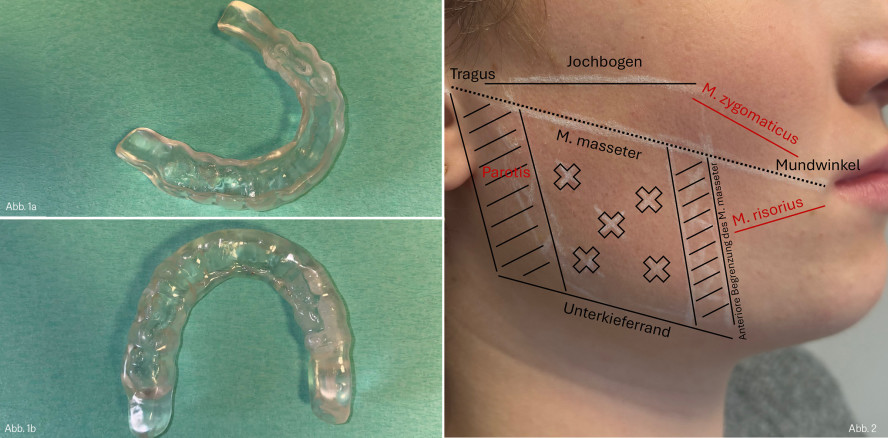

Okklusionsschienen: Sie gelten als Standard in der Behandlung des Schlafbruxismus. Harte Schienen können vorübergehend die Frequenz der Muskelaktivität reduzieren und langfristig die Zahnhartsubstanz vor Attrition schützen. Eine kausale Wirkung auf den Bruxismus ist jedoch nicht belegt.5 Die im letzten Jahr erschienene, neue S2k-Leitlinie Okklusionsschienen zur Behandlung craniomandibulärer Dysfunktionen und zur präprothetischen Therapie (Registernummer 083–051) gibt einen ausführlichen Überblick über die aktuelle Evidenz und Behandlungsoptionen in verschiedenen Indikationen (Abb. 1a+b).23

Verhaltenstherapie und Physiotherapie: Stressmanagement, Biofeedback-Ansätze und physiotherapeutische Maßnahmen können insbesondere beim Wachbruxismus unterstützend wirken.5

Pharmakologische Ansätze: Verschiedene Substanzen (z. B. Benzodiazepine, Antidepressiva) wurden getestet, zeigen aber uneinheitliche Ergebnisse und sind überwiegend „off-label“ mit relevanten Nebenwirkungen.24–27

Botulinumtoxin als neue Option

Seit den 1990er-Jahren wird Botulinumtoxin Typ A erfolgreich in der Behandlung des Bruxismus eingesetzt (Abb. 2).13 Das Toxin hemmt die Freisetzung von Acetylcholin an der neuromuskulären Endplatte und führt so zu einer reversiblen, partiellen Paralyse der Kaumuskulatur für etwa drei bis sechs Monate. Zusätzlich konnte ein analgetischer Effekt nachgewiesen werden, der über die reine Muskelrelaxation hinausgeht.15, 28, 29

Klinische Studien zeigen konsistent:

- Reduktion der maximalen Kaukraft,

- Abnahme von Schmerzen und muskulärer Spannung,

- Rückbildung einer hypertrophen Kaumuskulatur.30, 31

Die sich aktuell in Überarbeitung befindliche S3-Leitlinie Diagnostik und Behandlung von Bruxismus stuft die Injektion von Botulinumtoxin daher als evidenzbasierte, wenn auch „off-label“ einsetzbare Therapieoption ein. Sie empfiehlt, die Maßnahme bei Erwachsenen mit starkem Bruxismus in Erwägung zu ziehen, betont jedoch den hohen Aufklärungsbedarf aufgrund der fehlenden arzneimittelrechtlichen Zulassung.5

Aktuelle Studien belegen nicht nur einen Effekt in der Behandlung des Bruxismus, sondern weisen auch auf eine erfolgreiche Therapie der craniomandibulären Dysfunktion und Migräne wie auch, mit reduzierter Evidenzlage, von Spannungskopfschmerzen hin.30–32

Evidenzlage: Botulinumtoxin zur Prävention von Implantatmisserfolgen

Neben konventionellen Verfahren wird zunehmend diskutiert, ob Botulinumtoxin Typ A Implantate bei Bruxismuspatienten schützen kann. Mehrere randomisierte und retrospektive Studien zeigen, dass die Injektionen von Botulinumtoxin in den M. masseter die Kaukraft signifikant senken und periimplantären Knochenverlust verringern kann.33 Teilweise wurden in Botulinumtoxin-Gruppen überhaupt keine Implantatverluste beobachtet, während in Kontrollgruppen Implantatversagen und prothetische Komplikationen häufiger auftraten.34 Auch eine aktuelle randomisierte Studie mit Implantat-Overdentures konnte nachweisen, dass Botulinumtoxin die Patientenzufriedenheit und Schlafqualität verbessert und gleichzeitig die Rate mechanischer Komplikationen reduziert.35

Erste klinische Empfehlungen sehen den Einsatz von Botulinumtoxin A daher besonders bei Hochrisikopatienten oder unzureichendem Erfolg konventioneller Schienentherapien als sinnvoll an.36, 37 Allerdings ist die Datenlage bislang begrenzt: kleine Patientenkollektive, kurze Nachbeobachtungszeiträume und fehlende Standardisierung der Injektionsprotokolle schränken die Aussagekraft ein. Um den tatsächlichen Stellenwert von Botulinumtoxin für die Prävention von Implantatmisserfolgen zu belegen, sind groß angelegte, prospektive Studien erforderlich.

Limitationen und Risiken

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse ist die Therapie mit Botulinumtoxin nicht frei von Nebenwirkungen. Neben lokalen Reaktionen wie Schmerzen, Schwellungen oder Hämatomen an der Injektionsstelle kann es zu unerwünschten Lähmungen benachbarter mimischer Muskulatur kommen, insbesondere wenn das Toxin in angrenzendes Gewebe diffundiert. Eine weitere mögliche Komplikation ist eine passagere Einschränkung der Kaufunktion durch eine Reduktion der Kaukraft, die in aller Regel jedoch nur nach der Injektion von höheren Dosen auftritt (> 25 IE/Masseter).38

Während die pharmakologische Wirkung auf neuromuskulärer Ebene bereits nach 48–72 Stunden einsetzt, berichten viele Patienten erst nach Wochen von einer spürbaren Entlastung – ein Effekt, der stark individuell variieren kann. Zudem können längerfristige Veränderungen wie eine Atrophie des M. masseter mit konsekutiven Veränderungen der Gesichtsform auftreten.38 Schließlich bleibt die Behandlung ein „off-label use“, was eine ausführliche Aufklärung sowie meist die private Kostenübernahme bei gesetzlich Versicherten erfordert.39

Botoxtherapie

- Wirkprinzip: Hemmung der Acetylcholinfreisetzung -> reversible Schwächung der Kaumuskulatur

- Effekte: Reduktion von Kaukraft und muskulärer Spannung, Schmerzlinderung, Rückbildung hypertropher Muskulatur

- Wirkeintritt: pharmakologisch nach 48–72 h, klinisch spürbar oft erst nach Tagen bis Wochen

- Wirkdauer: drei bis sechs Monate

- Nebenwirkungen: Hämatome, Schwellungen, unerwünschte Lähmungen benachbarter Muskulatur, Kaukraftminderung, Gesichts-formveränderungen bei Langzeittherapie

- Status: evidenzbasiert, jedoch off-label; Kostenübernahme durch GKV meist nicht möglich

Zusammenfassung

- Bruxismus erhöht das Risiko für Implantatversagen und technische Komplikationen signifikant.

- Die Diagnostik ist anspruchsvoll; standardisierte, objektive Verfahren fehlen bislang.

- Konventionelle Maßnahmen (Schienen, Verhaltenstherapie, Physiotherapie) sind symptomorientiert, erzielen jedoch keine nachhaltige Reduktion der Muskelaktivität.

- Botulinumtoxin Typ A stellt eine vielversprechende, evidenzbasierte, wenn auch off-label eingesetzte Option dar, die Kaukraft und muskuläre Belastung reduziert.

- Erste Studien weisen darauf hin, dass Botulinumtoxin das Implantatüberleben verbessern kann, wenngleich größere Langzeitstudien zur endgültigen Bestätigung erforderlich sind.

- Für die Praxis ist eine sorgfältige Risikoeinschätzung und patientenindividuelle Therapieplanung essenziell.