Kieferorthopädie 05.09.2025

Digitale Planung in der chirurgischen Therapie des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms

Die Verbreitung des OSAS in der Allgemeinbevölkerung ist sehr hoch. Drei bis sieben Prozent der Männer und zwei bis fünf Prozent der Frauen sind von einem mittelschweren bis schweren OSAS mit begleitender Tagesmüdigkeit betroffen (Punjabi, 2008). Somit muss in Deutschland mit ca. vier Millionen Betroffenen gerechnet werden. Dabei ist in den letzten zwei Jahrzehnten die Prävalenz von schlafbezogenen Atmungsstörungen je nach Geschlecht und Alter um 14 bis 55 Prozent dramatisch angestiegen (Peppard et al., 2013).

Gemäß den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin (DGSM) wird das OSAS durch eine nächtliche Polysomnografie diagnostiziert (Mayer et al., 2017).

Bei Vorliegen typischer OSAS-Symptome gilt ein Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI, Anzahl der Apnoen und Hypopnoen pro Stunde Schlafzeit) von mehr als fünf als pathologisch. Basierend auf dem AHI wird das OSAS als leicht (AHI 5–14), mittelschwer (AHI 15–30) oder schwer (AHI > 30) klassifiziert (Mayer et al., 2017).

Die Hypopnoe ist definiert als eine mind. zehn Sekunden anhaltende Atemflussreduktion um mind. 30 Prozent in Verbindung mit einer Weckreaktion oder einem Sauerstoffsättigungsabfall um mind. drei Prozent. Bei der Apnoe kommt es zu einer Atemflussreduktion um mind. 90 Prozent über mind. zehn Sekunden (Tabelle 1).

Bei Patienten mit OSAS kollabieren die oberen Atemwege während des Schlafs aufgrund einer Abnahme des pharyngealen Muskeltonus mit der Folge einer Unterbrechung des Atemflusses. Die daraus resultierende Hypoxie und Hyperkapnie führt zu einer erhöhten Atemanstrengung, um die kollabierten Atemwege wieder zu öffnen. Die Folge ist ein Erwachen aus dem Schlaf (Arousal). Diese Schlafunterbrechungen führen zu einer gestörten Schlafarchitektur und eine starke Beeinträchtigung der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit ist die Folge (Eckert & Malhotra, 2008). In der Konsequenz erhöht das OSAS nachweislich das Risiko für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen wie arterielle Hypertonie, Herzrhythmusstörungen, zerebrovaskuläre Erkrankungen, Diabetes mellitus und Adipositas. Darüber hinaus kann das OSAS neuropsychiatrische Krankheitsbilder wie Depression und Angstzustände auslösen (Jehan et al., 2017; Vijayan, 2012). Übergewicht ist einer der Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung eines OSAS und es liegt eine enge Assoziation zwischen einer Zunahme des Körpergewichts und dem Fortschreiten des OSAS vor (Punjabi, 2008). Zudem besteht ein dramatischer Zusammenhang zwischen dem Schweregrad des OSAS und der Mortalität. Patienten mit unbehandeltem OSAS und einem AHI < 20 haben ein Mortalitätsrisiko von vier Prozent. Bei einem AHI über 20/h steigt die 15-Jahres-Mortalitätsrate auf bis zu 30 Prozent (Marshall et al., 2008; Abb. 1). Damit ist das OSAS hinsichtlich der Sterblichkeit vergleichbar mit einer Krebserkrankung wie dem Mammakarzinom (Krebsregisterdaten, 2025). Eine konsequente Therapie des OSAS ist daher von entscheidender Bedeutung, da die Morbidität und Mortalität des unbehandelten mittelschweren bis schweren OSAS hoch ist und zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität führt (Xie et al., 2017).

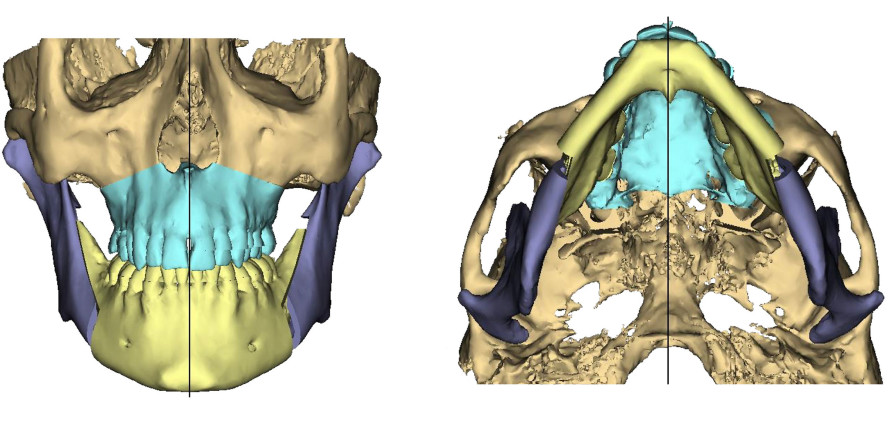

3D-Atemwegsanalyse

Die virtuelle Atemwegsanalyse auf Basis einer dreidimensionalen Bildgebung (DVT oder CT) ermöglicht eine ursachenbezogene Diagnostik der pharyngealen Atemwege. Dabei wird zwischen statischen und dynamischen Atemwegsparametern unterschieden. Zu den statischen Untersuchungskriterien zählen das Gesamtvolumen des Pharynx (pharyngeal airway volume – PAV) und der kleinste Querschnitt (minimal cross-sectional area – mCSA). Der kleinste Querschnitt kann als Ventil der oberen Atemwege betrachtet werden und ab einem Wert von < 52 mm2 besteht ein hohes OSAS-Risiko (Giralt-Hernando et al., 2021). Das Gesamtvolumen kann weiter in die Kompartimente Naso-, Oro- und Hypopharynx unterteilt werden (Veys et al., 2017). Mit der individuellen dreidimensionalen Atemwegsanalyse können die spezifischen Engstellen des Patienten analysiert und anschließend eine maßgeschneiderte digitale Behandlungsplanung erstellt werden (Abb. 2). Moderne KI-basierte Softwareprogramme werden in naher Zukunft auch in der Routineanwendung durch digitale Strömungsanalysen (computational fluid dynamics) dynamische Atemwegsparameter wie die dreidimensionale Strömungsgeschwindigkeit und Druckgradienten simulieren können (Campos et al., 2023).

Therapie des OSAS

Die Therapie des OSAS wird in symptomatische und kausale Behandlungsmethoden unterteilt. Die kontinuierliche Überdruckbeatmung (CPAP) ist die symptomatische Basistherapie beim OSAS. Das Therapieprinzip zur Verhinderung des Atemwegskollaps ist eine pneumatische Schienung der Atemwege durch eine Überdruckbehandlung. Das große Problem der CPAP-Therapie besteht jedoch in der schlechten Compliance von nur 50 Prozent Nutzungsdauer während der Schlafzeit (Weaver & Grunstein, 2008). In Anbetracht der hohen Mortalität eines unzureichend behandelten OSAS ist dies ein sehr kritischer Faktor. Darüber hinaus muss betont werden, dass die CPAP-Therapie das anatomische Problem der engen pharyngealen Atemwege und der Kollapsibilität der oberen Atemwege nicht löst, sondern sogar verschlechtern kann. Der chronische Druck der CPAP-Maske auf den Gesichtsschädel kann zu einer Rückverlagerung von Ober- und Unterkiefer führen. Dadurch können die Atemwege sogar weiter verengt werden und sich das OSAS verschlechtern (Tsuda et al., 2010). Die Liste weiterer negativer Begleiterscheinungen einer CPAP-Therapie ist lang und umfasst die Belastung der Partnerschaft, die Austrocknung der Schleimhäute, Platzangst, Aerophagie und Geräuschbelästigung. In einer großen Metaanalyse konnte zudem gezeigt werden, dass die CPAP-Therapie das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen (wie Herzinfarkt oder Schlaganfall) und die Mortalität nicht senkt (Yu et al., 2017).

MMA

Die Umstellungsosteotomie zur Vorverlagerung von Ober- und Unterkiefer mit Rotation hingegen ist eine hochwirksame und sehr etablierte chirurgische Behandlungsmethode des OSAS und die einzige Therapieform mit kurativer Behandlungsintention. Die maxillomandibuläre Vorverlagerungsoperation (maxillomandibular advancement – MMA) und „Counterclockwise Rotation Advancement“ sind Synonyme dieser Operationsmethode. Bei der MMA werden Ober- und Unterkiefer vorverlagert und die Okklusionsebene in der Seitenansicht von rechts gegen den Uhrzeigersinn rotiert (counterclockwise Rotation – CCW Rotation; Abb. 3). Dadurch kann der Unterkiefer ohne Okklusionsveränderung stärker vorverlagert werden als der Oberkiefer. Dies führt zu der nötigen Erweiterung des Zungengrund-Rachenhinterwand-Abstands (posterior airway space – PAS) und damit zur Expansion des Retroglossalraumes und des pharyngealen Atemvolumens.

Die Vorverlagerung des Ober- und Unterkiefers mit Rotation verringert zudem die Kollapsneigung der oberen Atemwege, indem die Weichgewebe gestrafft werden (Butterfield et al., 2015; Giralt-Hernando et al., 2019; Schendel et al., 2014; Tan et al., 2015).

Ein Therapieerfolg durch die MMA ist definiert als eine mindestens 50-prozentige Verringerung des AHI auf mindestens unter 20/h. Von Heilung des OSAS wird gesprochen, wenn der AHI posttherapeutisch unter 5/h liegt (Zaghi et al., 2016). Die maxillomandibuläre Vorverlagerung mit Rotation hat eine hohe klinische Erfolgsrate mit einer langfristig stabilen und signifikanten Verbesserung des AHI. Eine Metaanalyse mit einem Gesamtkollektiv von 627 Patienten, ergab eine Erfolgsrate von 86 Prozent und eine Heilungsrate von 43 Prozent (Holty & Guilleminault, 2010). Die Auswertung eines eigenen Patientenkollektivs von 21 OSAS-Patienten ergab für die MMA eine Erfolgsrate von 94 Prozent und eine Heilungsrate von 67 Prozent.

Die MMA ist in der S3-Leitlinie „schlafbezogene Atmungsstörungen“ verankert und ist bei maxillärer oder mandibulärer Retrognathie aber auch bei normognathen Patienten indiziert (Mayer et al., 2017; Abb. 4).

OSAS-Patienten sind in der Regel älter und haben mehr Begleiterkrankungen als klassische Dysgnathiepatienten. Dennoch ist die Rate schwerwiegender Komplikationen auch bei diesem Patientenkollektiv gering und sollte im Sinne einer Güterabwägung den gesundheitsschädlichen Folgen eines unzureichend behandelten OSAS gegenübergestellt werden (siehe oben). Die Auswertung eines eigenen Kollektivs von 63 OSAS-Patienten, die zwischen 2018 und 2022 mit einer MMA behandelt wurden, zeigen, dass die MMA eine sicherer Therapiemethode ist. Die Mehrheit der Patienten (63 %) mussten postoperativ nicht auf einer Intensiv- oder Intermediate-Care-Station überwacht werden, sondern konnten vom Aufwachraum direkt auf die Normalstation verlegt werden (Ebker et al., 2023).

Digitale Behandlungsplanung in der Schlafapnoechirurgie

Die digitale Behandlungsplanung hat zahlreiche Vorteile gegenüber der konventionellen Planung. Ein präziser Planungs- und Behandlungsablauf ist die Grundlage für vorhersagbare und stabile Behandlungsergebnisse und eine hohe Patientenzufriedenheit. Der digitale Workflow umfasst folgende Schritte (Swennen et al., 2009):

- DVT oder CT des Gesichtsschädels des Patienten

- Verarbeitung der erfassten Bilddaten zu einem virtuellen 3D-Modell

- virtuelle 3D-Diagnostik der Ausgangssituation

- virtuelle 3D-Operationssplanung

- Kommunikation der Behandlungsplanung an den Patienten

- Übertragung der 3D-virtuellen Behandlungsplanung in den Operationssaal mithilfe von 3D-gedruckten Splinten oder Schablonen und Miniplatten

- 3D-virtuelle Bewertung des Behandlungsergebnisses

Die virtuelle chirurgische Behandlungsplanung hat einen hohen Stellenwert in der Dysgnathiechirurgie erreicht und bietet gegenüber der konventionellen Modelloperation im Artikulator zahlreiche Vorteile (Alkhayer et al., 2020). Die digitale dreidimensionale Analyse hat die Genauigkeit der individuellen kephalometrischen Ausgangsanalyse sowohl bei Routinefällen als auch bei komplexen Fällen von dentofazialen Deformitäten deutlich verbessert (Schneider et al., 2019). Ein wesentlicher Vorteil der 3D-Planung ist die präzise dreidimensionale Ausrichtung des maxillomandibulären Komplexes in Relation zum Mittelgesicht (Abb. 5). Durch Translations- und Rotationsbewegungen werden die in der Zielokklusion verschlüsselten Kiefer in der Frontal-, Horizontal- und Sagittalebene symmetrisch eingestellt. Dadurch kann ein neues Niveau an Symmetrie erreicht werden, das durch die klassische Modelloperation nicht erlangt werden kann.

Die virtuelle Planung der Osteotomielinien hat zudem die Sicherheit und Genauigkeit der Operation entscheidend verbessert, da wichtige anatomische Strukturen wie Zahnwurzeln und Nervverläufe segmentiert und visualisiert werden können (Choi et al., 2019). Die geführte Chirurgie durch individuelle Schablonen und Miniplatten haben die Übertragung der Operationsplanung in den Operationssaal mit beispielloser Vorhersagbarkeit und Präzision revolutioniert (Ebker et al., 2022). Die Genauigkeit der chirurgischen Übertragung von der Planung zum Operationsergebnis liegt bei etwa 1 mm (Kim et al., 2019). Darüber hinaus wird durch die virtuelle Planung und den patientenspezifischen Transfer die Stabilität der internen Fixation optimiert, da Osteosyntheseschrauben exakt in den Bereichen mit dem günstigsten Knochenlager positioniert werden können (Abb. 6).

Ein weiterer entscheidender Vorteil der virtuellen Planung liegt in der transparenten Kommunikation mit dem Patienten. Die Computersimulation ermöglicht die Visualisierung der knöchernen Bewegungen und der Veränderung des Weichteilprofils mit Integration eines 3D-Fotos. Der Planungsreport kann dem Patienten entweder in der Sprechstunde demonstriert oder als Zusammenfassung übermittelt werden. Bei Bedarf können Änderungen der chirurgischen Bewegungen vorgenommen werden. Der Patient hat somit die Möglichkeit, aktiv an seiner eigenen Behandlungsplanung mitzuwirken und seine eignen Wünsche einfließen zu lassen.

Transfer der OP-Planung

Grundsätzlich konnte gezeigt werden, dass die virtuelle Operationsplanung im Vergleich zur konventionellen Modelloperation zu einer höheren Übertragungsgenauigkeit führt (Gateno et al., 2003). Dabei existieren verschiedene Techniken, die OP-Planung im OP zu transferieren (Abb. 7). Bei der Doppelsplinttechnik werden Ober- und Unterkiefer sequenziell mobilisiert und über einen Intermediär- bzw. einen Zielsplint in der neuen Position fixiert. Bei Verwendung einer patientenindividuellen Miniplatte wird der jeweilige Kiefer ohne Splint („waferless“) über die Vorbohrungen mit der Bohr- und Sägeschablone neu positioniert und der Gegenkiefer mit einem Zielsplint eingestellt. Wird komplett ohne Splint operiert, werden beide Kiefer mittels patientenspezifischer Miniplatten umgestellt.

OP-Technik

Im Folgenden wird die OP-Technik unter Verwendung einer patientenindividuelle Miniplatte für den Oberkiefer und eines Zielsplints für den Unterkiefer in einer Maxilla-first-Sequenz beschrieben. Die maxillomandibuläre Vorverlagerungsoperation wird unter Vollnarkose durchgeführt. Nach einer vestibulären Schnittführung wird der Oberkieferknochen dargestellt und ein patientenspezifischer Guide eingebracht. Basierend auf der individuellen Anatomie des Oberkiefers kann diese im Titan-3D-Druckverfahren hergestellte Schablone (Materialise, Löwen, Belgien) präzise positioniert und mit Fixationsschrauben am Knochen befestigt werden (Abb. 8). Die Löcher für die spätere patientenspezifische Miniplatte werden vorgebohrt und die Linien der Le-Fort-I-Osteotomie mit einer piezoelektrischen Säge markiert. Nach Entfernung der Schablone werden die Osteotomien komplettiert, die Downfracture durchgeführt und der Oberkiefer mobilisiert. Nach Beseitigung der knöchernen Interferenzen wird die patientenindividuelle Miniplatte (Materialise, Löwen, Belgien) mit entsprechenden Schrauben in den vorgebohrten Löchern fixiert und der Oberkiefer damit präzise in die virtuell geplante Position verlagert.

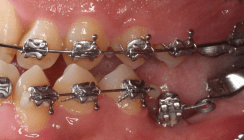

Anschließend erfolgt der Wechsel zum Unterkiefer und die Durchführung einer standardmäßigen bilateralen sagittalen Spaltosteotomie (BSSO) nach Hunsuck-Epker. Das zahntragende Segment des Unterkiefers wird über einen ebenfalls 3D-gedruckten finalen Splint eingestellt und die Osteosynthese mit konventionellen 4-Loch-Miniplatten (KLS Martin, Tuttlingen, Deutschland) durchgeführt. Am Tag nach der Operation werden leichte Führungsgummis an den Brackets oder transgingivalen Schrauben eingebracht, um die postoperative neuromuskuläre Anpassung zu unterstützen und den Unterkiefer ruhigzustellen. Die Patienten erhalten vier Wochen lang weiche Kost.

Atemphysiologische Gesichtspunkte in der kieferorthopädischen Behandlungsplanung

Atemphysiologische Aspekte sollten in der kieferorthopädischen Behandlungsplanung im Sinne der Primärprävention des OSAS eine zentrale Rolle spielen. Neben der Herstellung einer Normokklusion, der Nachhaltigkeit der Behandlungsergebnisse, der Harmonisierung des Gesichtsprofils und der dentalen Ästhetik sollte die Verbesserung der Atmung ein zentrales Element jedes kieferorthopädischen Therapieplans sein. Maxilläre Anomalien, die ein OSAS begünstigen, sind ein transversales maxilläres Defizit mit einem hohen Gaumen und eine maxilläre Hypoplasie (Koaban et al., 2024). Ein enger Gaumen bietet keinen Platz für eine physiologische Zungenruhelage am vorderen Gaumen und verdrängt die Zunge nach kaudodorsal. Zudem inseriert die naso- und velopharyngeale Muskulatur an der Spina nasalis posterior und dem Hartgaumen. Eine Ventralentwicklung dieser anatomischen Strukturen führt zu einer Vorverlagerung des Weichgaumens und der Zunge und damit zu einer Erweiterung der pharyngealen Atemwege (Koaban et al., 2024). Risikofaktoren im Bereich des Unterkiefers sind eine transversale mandibuläre Enge sowie eine mandibuläre Retrognathie. Dadurch werden die Mm. genioglossus, palatoglossus und palatopharyngeus in ihrer öffnenden Wirkung auf alle Dimensionen der pharyngealen Atemwege eingeschränkt (Koaban et al., 2024). Zudem sind ein vertikales Wachstumsmuster und eine Steilstellung der Okklusionsebene Risikofaktoren für die Entwicklung obstruktiver nächtlicher Atmungsstörungen (Koaban et al., 2024).

Die hohe und steigende Prävalenz schlafbezogener Atmungsstörungen hängt mit der Entwicklungsbiologie des Menschen, der heutigen Ernährungsweise sowie der steigenden Prävalenz von Adipositas aufgrund eines Kalorienüberschusses (mangelnde Bewegung und hoher Konsum kalorienreicher Nahrung) zusammen. Durch die Verbreitung industriell verarbeiteter weicher Nahrung werden Kieferfehlentwicklungen weiter begünstigt. Das Größenwachstum des Gehirns und die Entwicklung des Neurokraniums wurde in der Phylogenese des Homo sapiens durch die Konsumierung auf dem Feuer gegarter Lebensmittel ermöglicht. Die Zufuhr verarbeiteter Nahrung führt zu einer geringeren Belastung der Kieferknochen und damit wird der Weg zu einer reduzierten Längenentwicklung von Ober- und Unterkiefer geebnet (Gibbons, 2019). Die heutige Ernährungsweise begünstigt also die Entwicklung enger pharyngealer Atemwege und damit schlafbezogener Atmungsstörungen.

Ein weiterer relevanter Risikofaktor ist zudem die chronische Mundatmung, die zu einer kraniofazialen Entwicklungsstörung führen kann (Keleş et al., 2025). Eine ungestörte Nasenatmung stellt die physiologische Atmungsform dar. Eine überwiegende Mundatmung ist unphysiologisch. Dabei sind die zugrunde liegenden ätiologischen Faktoren vielfältig. Bei der obstruktiven Mundatmung ist eine strukturelle Nasenatmungsbehinderung (z.B. adenoide Vegetationen) ursächlich (Koaban et al., 2024). Der habituellen Mundatmung liegen Habits oder eine gestörte Lippenhaltung zugrunde. Die anatomische Mundatmung resultiert aus einer Lippeninkompetenz, einem Ankyloglosson oder der maxillären vertikalen Hyperplasie. Die resultierende tiefe Zungenlage im Mundboden begünstigt dentale und skelettale Fehlentwicklungen (Kim et al., 2025). Einerseits fehlt die Stemmwirkung der Zunge zur lateralen, anterioren und kranialen Entwicklung des Oberkieferzahnbogens und des Hartgaumens im Sinne der funktionellen Matrix. Dadurch kann ein Teufelskreis angeschoben werden, da eine schmale Maxilla ihrerseits zu einer strukturellen Nasenatmungsbehinderung führen kann (Keleş et al., 2025). Andererseits begünstigt eine tiefe Zungenlage ein viszerales Schluckmuster mit dem Risiko eines anterior offenen Bisses sowie die Entwicklung einer mandibulären Prognathie. Die fehlende Stempelwirkung der Zunge kann zudem eine Kaudalentwicklung der Maxilla mit einem „Long face Syndrom“ begünstigen. Ist die Kopplung von Ober- und Unterkiefer über die Okklusion erst einmal aufgehoben, schreitet der Ausprägungsgrad einer Fehlstellung fort.

Hieraus lassen sich wichtige Aspekte für die kieferorthopädische Prävention schlafbezogener Atmungsstörungen insbesondere in der Frühbehandlung ableiten:

- frühzeitige Diagnostik funktioneller und struktureller Fehlentwicklungen (z.B. Zungenruhelage, Schluckmuster)

- frühzeitige und konsequente Förderung des Breiten- und Längenwachstums von Ober- und Unterkiefer (Koaban et al., 2024) zur Expansion der Zahnbögen (z.B. Maßnahmen zur maxillären Protraktion ggf. mit extraoraler Abstützung, Klasse II-Behandlung mittels Herbstscharnier, kieferorthopädische oder chirurgisch unterstützte Gaumennahterweiterung, mediane Distraktion des Unterkiefers etc.)

- kritische Indikationsstellung für Zahnextraktionen. Zahnextraktionen können zur Konstriktion der Zahnbögen und konsekutiv zur Verdrängung der Zunge in den Mundboden und nach dorsal führen. Stattdessen sollten unter atemphysiologischen Gesichtspunkten o.g. Behandlungsmaßnahmen zur Expansion der Zahnbögen favorisiert werden.

Eine Förderung der sagittalen Ober- und Unterkieferentwicklung hat positive Effekte auf Zungengrund, Weichgaumen und die Position des Zungenbeins (Os hyoideum).

Zusammenfassung

Die chirurgische Behandlung des OSAS durch die MMA ist die einzige kurative Therapie dieses schweren Krankheitsbildes. Angesichts der hohen Morbidität und Mortalität des OSAS sollte die MMA mit jedem betroffenen Patienten diskutiert werden. Die modernen Technologien der virtuellen Behandlungsplanung und des patientenspezifischen Transfers bieten dabei exzellente Hilfsmittel zur transparenten und präzisen Umsetzung dieser operativen Therapie. Zudem ist die Wichtigkeit der Atmung als zentrale Säule der kieferorthopädischen Behandlungsplanung im Sinne der Primärprävention zu betonen.

Autor: Dr. med. Dr. med. dent. Tobias Ebker