Kinderzahnheilkunde 14.07.2025

Interkulturelle Sensibilität für effektive Gesundheitsoutcomes

share

Jedes fünfte Kind ohne Deutsch im Familienhaushalt kommt oftmals erst dann in Klinik oder Praxis, wenn Schmerzen oder Beschwerden vorliegen und mehr als ein Drittel dieser Kinder putzt sich maximal einmal täglich die Zähne. Vor diesem Hintergrund braucht es eine sensibilisierte Herangehensweise, um die Patientengruppe gezielt und effektiv versorgen zu können.

Für den Zugang und die Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen spielt die Sprache eine Schlüsselrolle. Sprachbarrieren und mangelnde Deutschkenntnisse – bei Kindern wie bei Eltern – führen zu Kommunikationsproblemen, die eine eingeschränkte Aufklärung und eine erschwerte Diagnosestellung aufgrund fehlender Informationen zur Folge haben können. Zum Erzielen einer partizipatorischen Entscheidungsfindung seitens der Patienten und ihrer Familien, und für ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen beiden Seiten, ist eine zielführende Kommunikation essenziell. Lassen sich aufgrund von Kommunikationsdefiziten notwendige Verhaltensänderungen nicht übermitteln, sind sie schwieriger bis kaum umsetzbar. Dies kann sich wiederum negativ auf den Therapieerfolg auswirken und die Zufriedenheit der teilweise kleineren Patienten, ihrer Familien sowie die des (Zahn-)Arztes beeinflussen.

Kulturelle Unterschiede in Gesundheitssozialisation

Neben der Sprache werden der Stellenwert der Mundgesundheit und die Gesundheitssozialisation als weitere Faktoren, die den Zugang zur zahnärztlichen Versorgung beeinflussen können, diskutiert. Andere Konzepte von Gesundheit, Krankheit und Prävention können sowohl einen Einfluss auf die Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen als auch auf die Kommunikation zwischen Patient, Familie und Zahnarzt haben. In diesem Zusammenhang kann es wichtig sein, die Krankheitsgeschichte der Patienten auch im Hinblick auf kulturelle Faktoren zu betrachten. Aufgrund anderer Sozialisierungen zu Gesundheitsthemen verschiedener Gesundheitssysteme und Angeboten von Programmen zur Förderung der Mundgesundheit, können Erwartungen an die Gesundheitsversorgung und das Bewusstsein für die Bedeutung der Mundgesundheit variieren. Während wir beispielsweise in Deutschland eine präventiv orientierte Inanspruchnahme anstreben, mag der Präventionsgedanke in anderen Herkunftsländern anders sein.

Respekt für Wertesystem des Gegenübers

Kulturelle Erfahrungen und das kulturelle Verständnis sowohl der Patienten als auch der Fachkräfte sollten daher in die Interaktionen im Gesundheitswesen einbezogen werden, um effektive Gesundheitsoutcomes zu gewährleisten. Für eine interkulturelle Verständigung sind reine Sprachkenntnisse allein nicht ausreichend. Es ist ein kommunikativer Prozess, der Verständnis und Respekt für das Wertesystem des Gegenübers anstrebt. Es bedarf einer interkulturellen Sensibilität und insbesondere Stärkung interkultureller Kompetenz.

Strategien zum Abbau sprachlicher und kultureller Barrieren

Mehrsprachige Patienteninformationen, Aufklärungsbögen oder Fragebögen zur Notfallbehandlung sowie die Verwendung bildgebender Sprache, zum Beispiel zur Schmerzdiagnostik oder Mundhygieneanleitungen, sind wichtige Ressourcen zum Abbau sprachlicher Barrieren. Den Einsatz von professionellen Dolmetschern halte ich außerdem für effektiv. Die Bedeutung dieser für eine angemessene Kommunikation mit Patienten mit eingeschränkten Sprachkenntnissen ist bereits allgemein bekannt. Im Gegensatz zu Übersetzungsprogrammen wie Google Translate oder der Hinzunahme von Angehörigen der Patienten als Ad-hoc-Übersetzer, kann beim Einsatz von professionellen Dolmetschern eine korrekte Übersetzung medizinischer Begriffe und Anweisungen gewährleistet werden. Die Arbeitsgemeinschaft Segemi – Seelische Gesundheit, Migration und Flucht e.V. – bietet beispielweise einen Dolmetschpool für die ambulante psychotherapeutische und fachärztliche Versorgung an. Neben der Überwindung sprachlicher Barrieren sind Programme zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz von Zahnärzten und anderen medizinischen Fachkräften essenziell. Das Projekt IPIKA – Interprofessionelles und Interkulturelles Arbeiten in der Klinik – ist eine Fortbildungsreihe zur Stärkung interkultureller und -professioneller Kompetenz für Ärzte, Pflegekräfte und Sozialdienstmitarbeitende und ist seit 2020 Regelfortbildung in der Fortbildungsakademie der Charité.

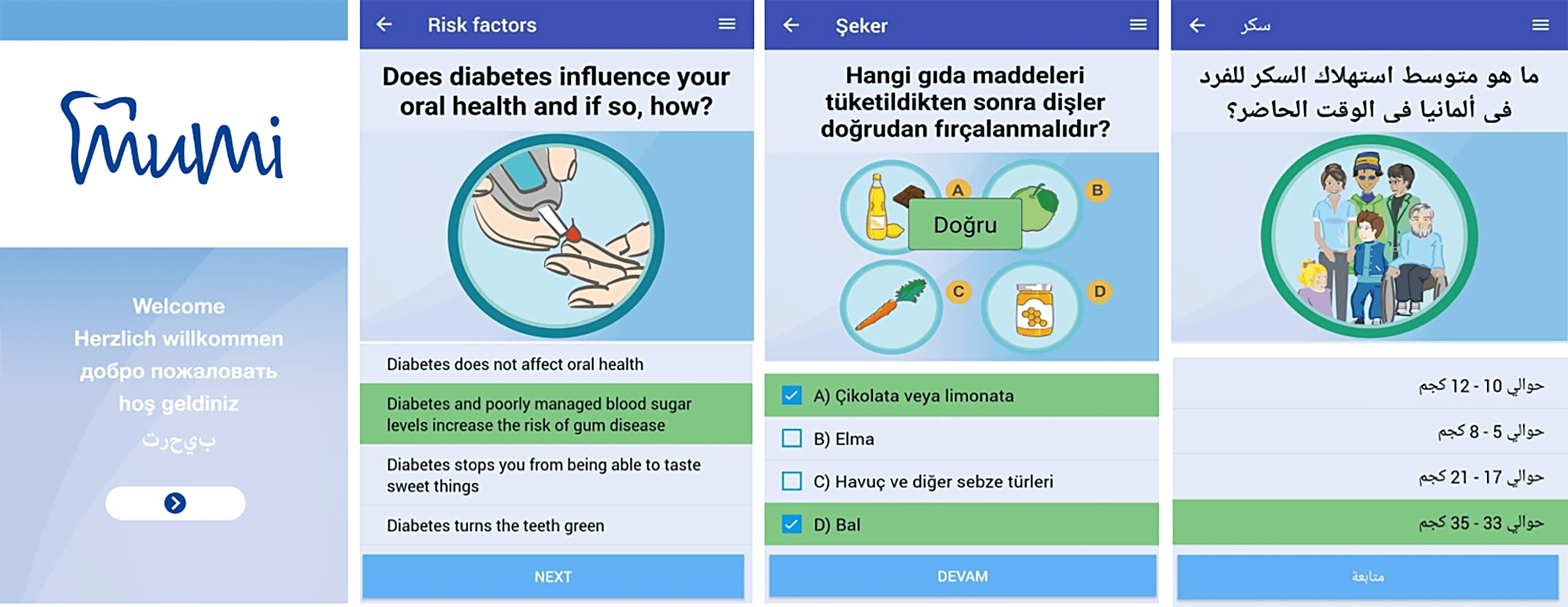

Im Rahmen des MuMi Projektes wurde eine interaktive Mundgesundheits-Präventions-App für Erwachsene entwickelt. Im Folgeprojekt MuMi+ „Gesunde Zähne für Alle: Förderung der Mundgesundheitskompetenz von Klein bis Groß“ wird die App derzeit für Kinder und Jugendliche sowie Schwangere und (werdende) Eltern weiterentwickelt. Die App ist in Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch verfügbar. Die App dient als Informations-, Beratungs- und Schulungsprogramm. Inhalte sind in Form von Fragen, Videos, Piktogrammen und regelmäßigen Erinnerungshilfen („Haben Sie heute Interdentalbürsten benutzt?“) abgebildet.

MuMi+ App mit kultur- und migrationssensibler Ansprache

In den letzten Jahren konnten wir außerdem ein großes Wachstum an digitalen Programmen zur Gesundheitsprävention beobachten. Allerdings mangelt es an evidenz- und kultursensiblen Angeboten. Gemeinsam mit meinem Forschungsteam und Dr. Christopher Kofahl (Institut für Medizinische Soziologie, UKE Hamburg) haben wir daher ein digitales Schulungsprogramm in Form einer App zur Förderung der Mundgesundheitskompetenz von Erwachsenen entwickelt. Die MuMi+ App „Gesunde Zähne für Alle: Förderung der Mundgesundheitskompetenz von Klein bis Groß“ wird aktuell um die Module für Kinder und Jugendliche sowie Schwangere erweitert. Es werden auf eine spielerische Art und Weise umfangreiche Informationen zur Zahn- und Mundgesundheit vermittelt. Für eine kultur- und migrationssensible Ansprache ist die App in insgesamt fünf Sprachen verfügbar und verwendet ausschließlich einfache, laiengerechte sowie bildgebende Sprache. In den Bild- und Videomaterialien wird außerdem auf kulturelle Diversität geachtet und bei dem Thema Ernährung Speisen aus verschiedenen Kulturkreisen verwendet. Die Akzeptanz der App ist höher, wenn sich die App-User in der App wiederfinden, zum Beispiel durch Lebensmittel, die sie aus ihrem eigenen Alltag kennen.

Interkulturelle Kompetenzen fördern

Ein Umdenken hin zu einer kultursensiblen Versorgung muss sich strukturell und auf allen Ebenen des Gesundheitswesens manifestieren. Daher sollte eine systematische Berücksichtigung dieser Thematik in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Zahnärzten erfolgen, um Ungleichheiten bei der Mundgesundheit verschiedener Patientengruppen zu verringern. Ein interkulturelles Kompetenztraining für Zahnmedizinstudierende wurde bereits an einer Universität in den USA getestet. Das Lehrkonzept beinhaltet Partnerarbeit und Rollenspiele, verschiedene Modelle für kulturübergreifendes Verhandeln und Erklärungsmodelle sowie Materialien zur interkulturellen Kompetenz. Die Evaluation der Lehrveranstaltung hat gezeigt, dass sich die kulturelle Kompetenz der Studierenden signifikant verbessert hat. Ich denke, das ist ein wunderbares Beispiel, das zeigt, wie Zahnmedizinstudierende frühzeitig an das Thema herangeführt werden können. Das „Lehrnetzwerk Migration und Gesundheit“ ist eine deutschsprachige Initiative, die versucht, migrationsrelevante Inhalte systematisch in der Aus- und Weiterbildung zu konsolidieren und weiterzuentwickeln.

Fazit

Dieser Beitrag ist in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis erschienen.