Praxismanagement 19.01.2016

Einsatz von Einmalinstrumenten und die Kosten- und Nutzenwirkungen

share

Der folgende Beitrag geht zurück auf die Projektarbeit von Herrn A. Keunecke, die als Abschluss der Aufstiegsfortbildung „Betriebswirt/in für das Management im Gesundheitswesen“ zu schreiben und im Rahmen eines Fachgesprächs zu verteidigen war. Ziel einer solchen Projektarbeit ist es, die im Rahmen der Aufstiegsfortbildung erworbenen fachlichen und methodischen Kompetenzen an einem aktuellen Problem unter Beweis zu stellen.

Über seine Tätigkeit in einer Zahnarztpraxis, in welcher er Aufgaben des Praxismanagements wahrnimmt, wurde Herr Keunecke auf das diesem Beitrag zugrunde liegende Problem aufmerksam. Herr Prof. Dr. Heiko Burchert ist Dozent bei der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe in dieser Aufstiegsfortbildung und betreute diese Projektarbeit.

1. Einführung

In einigen Zahnarztpraxen kann festgestellt werden, dass die Zahnärzte die Nutzung von Einmalinstrumenten bei der zahnmedizinischen Versorgung ihrer Patienten bevorzugen. Aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus stellt sich die Frage, ob der einmalige Gebrauch von Instrumenten in der zahnärztlichen Versorgung und deren anschließende Entsorgung aus Sicht der Zahnarztpraxis ökonomisch vorteilhafter als der Einsatz der klassischen Mehrweginstrumente ist. Um hierauf eine Antwort zu finden, bietet sich methodisch der Vergleich der Kosten und Nutzen der Einmalinstrumente mit denen der bisherigen Mehrweginstrumente an. Eine solche Betrachtung ist in einem weiteren Schritt zwingend unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu ergänzen.

2. Einsatz von Einmalinstrumenten in der zahnärztlichen Versorgung

Die

zahnmedizinische Versorgung ist in der aktuellen Situation stärker denn

je wirtschaftlichen Erfordernissen unterworfen. Neben der über eine

lange Zeit hinweg dominierenden Aufgabe eines Zahnarztes, die

Beschwerden der Patienten zu lindern und für deren Wohlbefinden zu

sorgen, sind Überlegungen in den Vordergrund getreten, wie die

zahnmedizinischen Leistungen möglichst kostenoptimal und ohne jedweden

Qualitätsverlust erbracht werden können. Dabei verwundert es nicht, dass

die Nutzung, die Sterilisation und die Aufbewahrung der zahnärztlichen

Instrumente als ein Kosten- und Zeitblock in den Mittelpunkt solcher

Effizienzüberlegungen gelangen. Die am häufigsten genutzten Instrumente

in einer Zahnarztpraxis sind Spiegel, Sonde und Pinzette. Sie bilden die

Grundlage der meisten Behandlungen. Der Spiegel dient dazu, selbst

schwierig einzusehende Stellen im Mund klar und deutlich erkennen zu

können, um die entsprechende Behandlung durchzuführen. Die Sonde wird

zur Untersuchung von Zähnen und Zahnfleisch genutzt. Mit ihr lassen sich

kariös erweichte Stellen während der zahnärztlichen Untersuchung

diagnostizieren. Die Pinzette eignet sich, um kleine Gegenstände zu

greifen und gezielt zu platzieren, wie zum Beispiel Watterollen,

Wurzelstifte, Inlays oder Interdentalkeile. Diese klassischen

Mehrweginstrumente bestehen aus rostfreiem, chirurgischem Edelstahl und

können bei guter Pflege und sorgfältigem Umgang eine Nutzungsdauer von

teilweise mehr als fünf Jahren erreichen.

Im Gegensatz dazu gibt

es die gleichen Instrumente auch als Einmalinstrumente, die nach ihrer

Nutzung in einer Behandlung zu entsorgen sind. Ein handelsübliches

Einmalinstrumente-Set ersetzt den Spiegel, die Sonde und die Pinzette.

Sie bestehen zum größten Teil aus Kunststoff. Die Spitzen der Pinzette

und der Sonde sind aus Metall gefertigt, um ein Abbrechen während der

Behandlung zu verhindern. An den oberen Enden der Griffe der drei

Instrumente befinden sich zudem weitere Instrumente: ein Kugelstopfer,

ein Heidemannspatel und ein Anrühr- oder Zementspatel. Sie dienen dazu,

beim Legen von Füllungen das Füllungsmaterial in den Zahn einzubringen

und zu modellieren, bzw. um Befestigungsmaterialien für Kronen und

Brücken anzurühren. Somit können die Einmalinstrumente drei weitere

Mehrweginstrumente ersetzen und zunächst die Anzahl der aufzubereitenden

Instrumente reduzieren.

3. Veränderungen auf der Kostenseite

Die Mehrweginstrumente durchlaufen nach ihrem Einsatz in der Behandlung einen entsprechend den Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten1 klar geregelten Weg der Aufbereitung. Dieser Prozess umfasst das Sammeln und Vorbehandeln, die Reinigung, Desinfektion und Trocknung, die Prüfung, die Pflege und ggf. Instandsetzung, das Verpacken und die Sterilisation, bevor die sterilen Instrumente bis zum nächsten Gebrauch sachgerecht eingelagert werden. Dieser sogenannte Aufbereitungskreislauf nimmt viel Zeit und Geld in Anspruch. Die Einmalinstrumente werden im Gegensatz dazu steril geliefert, sind sofort einsatzfähig und werden nach der Behandlung den Vorgaben entsprechend entsorgt.

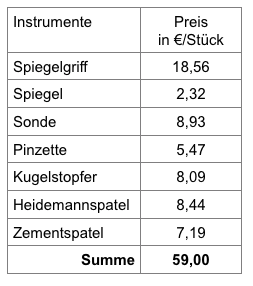

Im folgenden werden im Sinne eines Kostenvergleichs die Anschaffungs- und Wiederaufbereitungsaufwendungen für beide Instrumentenarten dargestellt. Die Kosten für die Anschaffung der mit einem solchen Einmalinstrumente-Set ersetzbaren Mehrweginstrumente (Einzelpreise unterstellt) belaufen sich auf:

Tabelle 1: Preise von Mehrweginstrumenten, Quelle: www.multident.de

Die

oben genannten Preise können je nach Ausführung des jeweiligen

Instrumentes (Beschaffenheit der Griffe oder Formen der Spitzen) und des

Herstellers variieren. Zusammen ergibt sich für die Anschaffung der

sechs Mehrweginstrumente ein Gesamtbetrag in Höhe von 59,00 Euro.

Demgegenüber werden Einmalinstrumente, wie bereits beschrieben, als steril verpacktes Set geliefert. Der Preis pro Stück liegt bei dem hier betrachteten Set bei 0,72 Euro. Da ab einer Bestellmenge von 24 Packungen mit 20 Instrumentensets pro Packung der Lieferant der Einmalinstrumente einen Mengenrabatt gewährt, ergeben sich letztendlich pro Set Anschaffungskosten in Höhe von (gerundet) 0,42 Euro.2

Insofern ein Vergleich der Anschaffungskosten nicht setbezogen, sondern nur zeitraumbezogen möglich ist, sind diese Kostengrößen entsprechend anzupassen. Wird unterstellt, dass die Mehrweginstrumente fünf Jahre lang nutzbar sind und bei ca. 17 Behandlungen pro Tag und keiner Wiederaufbereitung im Laufe des Tages, so hat eine Zahnarztpraxis für einen Zeitraum von fünf Jahren einmalig 17 Mehrweginstrumente-Sets anzuschaffen. Bei 59,00 Euro je Mehrweginstrumente-Set sind dies einmalig 1.003 Euro. Dem sind die Kosten der Einmalinstrumente-Sets gegenüberzustellen, die für alle Behandlungen in diesen fünf Jahren genutzt werden. Bei 217 Arbeitstagen im Jahr und 17 Behandlungen pro Tag sind dies 3.689 benötigte Einmalinstrumente-Sets pro Jahr. Unter Zugrundelegung von 0,42 Euro je Set belaufen sich diese Kosten auf 1.549,38 Euro pro Jahr bzw. gerundet 7.747 Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren, was bedeutet, dass diese Kosten bezogen auf die Einmalinstrumente um mehr als das Siebenfache höher sind.

Der Betrachtung der Anschaffungskosten schließt sich unmmitelbar der Blick auf die Kosten für die Entsorgung an. Hierunter fallen neben der Entsorgung der nicht mehr nutzbaren Instrumente auch die Entsorgung des Verpackungsmülls. Die ausgedienten Mehrweginstrumente könnten bei einer Entsorgung als Altmetalle unter Umständen sogar noch ein paar Cent Schrotterlös einbringen. Genutzte Einmalinstrumente lassen sich in Nordrhein-Westfalen über die unlängst eingerichtete Wertstoff-Tonne entsorgen. Je größer das zu entsorgende Volumen, desto größer ist entweder der Behälter oder desto kürzer ist der Entleerungs-Rhythmus zu wählen. In jedem Fall steigen die damit verbundenen Gebühren und Entgelte gegenüber der Kommune.3 Der Verpackungsmüll ist bei Einmalinstrumenten zweifelsfrei umfangreicher einzuschätzen. Für beide Fälle liegen jedoch keinerlei Daten vor, die in die Kostenbetrachtung unmittelbar mit einfließen können.

Die Anschaffungs- und Entsorgungskosten sind im Falle der Mehrweginstrumente zu ergänzen um die Kosten für die Aufbereitung und Pflege. Die Grundlage hierfür bilden die Personalkosten bezogen auf die Aufbereitung der Mehrweginstrumente im Aufbereitungsraum, wie sie in der Studie von Nowack/Meyer/Gebhardt/Neumann/ Müller im Jahre 2006 ermittelt wurden.4 Da es bei einem Übergang zu Einmalinstrumenten erfahrungsgemäß über einen längeren Zeitraum stets dazu kommen wird, dass beide Instrumentenarten parallel genutzt werden, bleiben bei den nachfolgenden Berechnungen die verbrauchsabhängigen Kosten wie Strom, Wasser, Geräteabnutzung und Wartung, Raumkosten sowie die Kosten für Desinfektionsmittel unberücksichtigt. Erst wenn alle Mehrweginstrumente durch Einmalinstrumente ersetzt sind, wäre es sinnvoll – und auch erst möglich – im Sinne eines Vorher-Nachher-Vergleiches auch diese Kosten abschließend mit in den Blick zu nehmen. Mit Sicherheit dürften sich hier beim Einsatz von Einmalinstrumenten weitere Einsparungen herausstellen.

Wird ungeachtet dessen eine Nutzungsdauer der Mehrweginstrumente von fünf Jahren zugrunde gelegt, so ergeben sich im Vergleich aller Kosten über einen solchen Zeitraum die folgenden Werte:

| Kostenarten | Mehrweg- instrumente | Einmal- instrumente |

| Durchschnittliche Personalkosten für die Aufbereitung der Mehrweginstrumente in einer Einzelpraxis über fünf Jahre | 63.890 | - |

| Anschaffungskosten | 1.003 | 7.747 |

| Entsorgungskosten | +/- 0 | + ??? |

| Summe | 64.893 | 7.747 |

Tabelle 2: Vergleich der Kosten

In

der Gesamtschau wird ein immenser Kostenunterschied bezogen auf den

Einsatz beider Instrumentenarten deutlich. Heruntergebrochen auf eine

einzelne Behandlung fällt der Kostenunterschied wie folgt aus. Bei – wie

bereits zuvor berrechneten – 3.689 Behandlungen pro Jahr im

Betrachtungszeitraum fallen beim Einsatz der Mehrweginstrumente Kosten

in Höhe von 64.893 : (3.689 × 5) = 3,52 Euro pro Behandlung an. Bei den

Einmalinstrumenten sind es nur die Set-Kosten in Höhe von 0,42 Euro

(zzgl. der Entsorgungskosten) pro Behandlung, die zu beobachten sind.

Unter Einbeziehung der Aufbereitungskosten verkehrt sich der

ursprüngliche Kostenvorteil der Mehrweginstrumente selbst unter der

Berücksichtigung der Entsorgungskosten zu Gunsten der Einmalinstrumente.

Die Kosten für die Mehrweginstrumente sind nun um ein Deutlicheres

höher.

4. Veränderungen auf der Nutzenseite

Der Betrachtung der Kosten ist nun eine vergleichende Analyse des Nutzens beider Instrumentenarten anzuschließen. Der Einsatz von Einmalinstrumenten ist mit einer längeren Übergangsphase verknüpft. Ein solcher Übergang kann aus Sicht einer Zahnarztpraxis dazu genutzt werden, die bisherigen tagesbezogenden Behandlungsprozesse, in welche die Aufbereitung der Mehrweginstrumente ein fester Bestandteil war, neu zu gestalten. Während die Aufbereitung in weiten Teilen reduziert wird, ergeben sich nun bedingt durch die in größeren Mengen eingekauften Einmalinstrumente-Sets Herausforderungen in der Lagerhaltung. Neben den sich daraus ergebenden Kostenveränderungen sind damit auch Veränderungen im Arbeitsfeld der Praxis-Mitarbeiter zu beobachten. Die Zuwendung zu neuen Aufgaben und das damit zu beobachtende Aufbrechen eingefahrener Routinen kann zu einer Steigerung von Motivation und Zufriedenheit auf Seiten der Mitarbeiter führen. Die zudem durch Prozessveränderungen gewonnenen Zeitvorteile können für die Bedürfnisse der Patienten zum Einsatz gelangen.

Aus Sicht der Zahnarztpraxis und auch aus der Sicht der Patienten bieten die Einmalinstrumente die Sicherheit, dass zu jeder Behandlung neue sterile Instrumente verwendet werden. Diese Tatsache kann zwar mit ordnungsgemäß aufbereitet Mehrweginstrumenten auch erreicht werden, aber ein Patient hat ein anderes Hygienegefühl, wenn er sieht, dass die Instrumente nur speziell für ihn verwendet werden und vor ihm für keinen anderen Patienten genutzt wurden. Für den Zahnarzt wird hierdurch die Sicherheit gegeben, der Vielzahl von hygienebezogenen Richtlinien und Gesetzen gerecht zu werden und zugleich das Risiko für seine Patienten auf ein Minimum zu reduzieren.

Demgegenüber gibt es beim Einsatz eines Einmalinstrumenten-Sets, da es aus Kunststoff – gemeinhin also „Plastik“ – hergestellt wurde, auch die Wahrnehmung von Zahnarzt und Patient, dass es sich dabei um „Spielzeug“ handeln könnte. Damit verbunden sind dann Bedenken, ob die Instrumente, die an sie gestellten Anforderungen im Rahmen der Behandlung auch zu erfüllen vermögen und nicht etwa bei zu starkem Druck ab- oder durchbrechen. Auf Seiten des Zahnarztes werden diese Bedenken dann ausgeräumt, wenn mit zunehmender Einsatzpraxis der Zahnarzt die Handhabung trainiert und für sich mögliche Gebrauchsvorteile erkennen und nutzen lernt. Auf der Seite eines Patienten, der erstmalig damit konfrontiert wird, können diese Bedenken zur Abkehr oder Abwanderung führen, wenn es dem Zahnarzt nicht gelingt, dem Patienten im Rahmen der Behandlung die patientenbezogenen Vorteile von Einmalinstrumente zu vermitteln und so die Bedenken auszuräumen.

5. Nachhaltigkeitsaspekte und Resümee

Bei dem Thema Einsatz von Einmalinstrumenten sind auch Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. Dabei fächert sich schnell ein breites Spektrum relevanter Punkte auf. Einerseits wird hierdurch der Verbrauch von Wasser, Strom und Desinfektionsmitteln bei der täglichen Aufbereitung der Mehrweginstrumente verringert, anderseits darf die Herstellung der Einmalinstrumente bspw. in Fernost bis hin zum Transport dieser Teile über die Weltmeere bis nach Europa, einschließlich der damit verbundenen Umweltbeeinträchtigungen nicht außer Acht gelassen werden. Innerhalb Deutschlands erhöht ein zunehmender Einsatz von Einmalinstrumenten unweigerlich das Entsorgungsaufkommen. Wenn keine umweltverträglichen Entsorgungskonzepte im Sinne von Wertstoffkreisläufen zur Verfügung stehen, bleiben entsprechende Beeinträchtigungen nicht aus. In der jeweiligen Zahnarztpraxis kann es auf Grund von Prozessoptimierungen zu Personalfreisetzungen kommen, was aus Sicht der Betroffenen mit einem nicht erfüllten Nachhaltigkeitsaspekt namens „Arbeitsplatzsicherung“ verbunden ist.

Letztendlich hat jeder Entscheidungsträger in einer Zahnarztpraxis für sich selbst abzuklären, welche Argumente für ihn handlungsleitend sind. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bei Entscheidungen, die patientenbezogene Dienstleistungsprozesse beeinflussen, werden zunehmend nicht nur vom Nachfrager einer solchen Dienstleistung hinterfragt werden. Warum sollte es angesichts der zunehmenden Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit über kurz oder lang nicht auch auf Seiten des Gesetzgebers und der Kostenträger zu einem Umdenken kommen. Ein wünschenswertes Ziel wäre eine proaktive Zusammenarbeit von Leistungserbringern, Kostenträgern und Gesetzgeber bei der Gestaltung der berufsbezogenen Vorschriften, die Nachhaltigkeit stärker zu beachten. Eine ausschließlich am Kostenminimum ausgerichtete Kalkulation dürfte angesichts der gesellschaftlichen Relevanz des Themas nicht mehr lange zu vertreten sein.

Literatur

1

Vgl. die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und

Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des

Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

„Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“

im Bundesgesundheitsblatt 2012 – 55: Seite 1244-1310.

2 Quelle: www.hygitech.de.

3

Vgl. hierzu am Beispiel der Stadt Bielefeld die Gebühren und Entgelte

je Behältergröße und Entleerungs-Rhythmus unter:

https://www.bielefeld.de/de/un/stadtreinigung/wertabfall/wert/Preis/.

4

Vgl. Nowack, K./Meyer, V. P./Gebhardt, H./Neumann, B./Müller, B. H.

(2006): Hygienekosten in der Zahnarztpraxis – Ergebnisse aus einer

kombinierten betriebswirtschaftlichen-arbeitswissenschaftlichen Studie.

In: IDZ-Information, 2-2008 vom 8. Februar 2008, S. 25.