Zahntechnik 09.09.2022

Digitale Schienenherstellung – Lohnend für Praxis und Praxislabor?

Die Integration digitaler Techniken in den dentalen Workflow hat entscheidende Vorteile für alle Beteiligten – sowohl für die Zahnmediziner und Zahntechniker als auch für die Patienten. Die Etablierung solcher Strukturen für die Schienenherstellung ist für Zahnärzte, ob diese mit einem externen Labor zusammenarbeiten oder über ein Praxislabor verfügen, mit hohen Kosten verbunden. Da stellt sich natürlich die Frage: Inwieweit die Etablierung des digitalen Workflows für den Zahnarzt eine Bereicherung darstellen kann.

Die digitale Abformung wird von vielen Patienten im Gegensatz zur bisher gängigen Methode der Abdrucknahme bevorzugt und trägt deutlich zu einem verbesserten Behandlungsempfinden bei.1 In puncto Genauigkeit sind diese bei den Aufnahmen des gesamten Kiefers bei bezahnten Patienten mittlerweile mit der analogen Polyetherabformung vergleichbar.2 Studien haben gezeigt, dass digitale Scans zudem weniger behandlerspezifisch sind, weshalb sie an das geschultes Praxispersonal delegiert werden können.3, 4 Damit eröffnet sich für Praxen die Möglichkeit, auch Schienenabformungen zukünftig wirtschaftlicher mit dem Intraoralscanner durchzuführen und online an das zahntechnische Labor zu übergeben.

Digitaler Workflow auch im Praxislabor?

In größeren kommerziellen Laboren haben sich die Möglichkeiten digitaler Fertigung schon weitestgehend etabliert. Doch wie sieht es in den zahlreichen Praxislaboren aus? Je nach Altersstruktur der Praxisleitung als auch der Zahntechniker ist die klassische Schienenfertigung mit Tiefziehfolie und/oder plastischen Materialien noch immer gängige Praxis. Da stellen sich natürlich einige Fragen: Woran liegt dieser Innovationsunterschied? Lohnt sich die Investition in moderne Fertigungsprozesse auch für Praxislabore?

Digitalisierung in Laboren lohnt sich immer dann, wenn die entsprechende Auslastung die Investition in leistungsstarke Technik rechtfertigt. Kommerzielle Labore können diese Auslastung leichter erreichen, da sie über eine Vielzahl an Kunden verfügen und die Schienen mit den ohnehin vorhandenen Fräs- oder Printeinheiten herstellen können. Praxislabore fertigen in der Regel nur für die Eigennutzung und nur in seltenen Fällen für andere Praxen. Aus diesem Grund sind viele Praxislabore technisch weniger stark aufgestellt. Sofern überhaupt vorhanden, werden kleinere Fräsmaschinen für festsitzenden Zahnersatz genutzt. Im Praxislabor macht die digitale Schienenfertigung nur dann Sinn, wenn die bestehenden Maschinen und Softwarelösungen durch wenige Zusatzmodule genutzt werden können. Der 3D-Druck hat bislang nur in sehr wenigen Praxen Einzug gehalten. Ohne eigene Fräsmaschine lassen sich die Konstruktionsdaten beispielsweise für den Zukauf von Schienenrohlingen nutzen, welche im Praxislabor veredelt werden – das erhält den Wertschöpfungsprozess für den Praxistechniker. Die Eigenfertigung benötigt hingegen eine entsprechende Schleif- oder Printeinheit.

Vereinfachte Artikulation mit Softwarelösungen

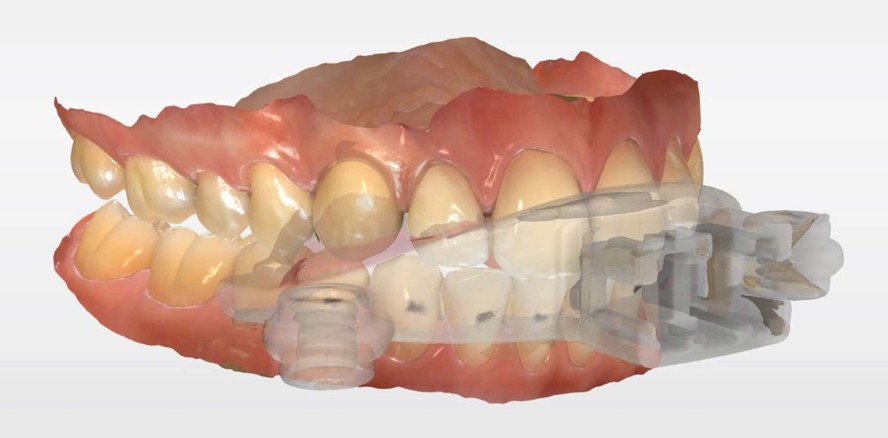

Die CEREC inLab Software bietet mittlerweile ähnlich wie das Softwareangebot von exocad die Möglichkeit, Schienen zu konstruieren. Dabei vermag die InLab Software jedoch nicht die tatsächlich patientenspezifischen Gelenkparameter für den virtuellen Artikulator zu nutzen. Die Gelenkparameter können jedoch händisch in den digitalen Artikulator übertragen werden. Im Rahmen der digitalen Abformung ist die einfachste Methode für die Behandler die Bissverschlüsselung in habitueller Interkuspidation. Dies entspricht auch der Scanroutine, welche für Situationsmodelle oder beim CEREC-Verfahren angewendet wird. Im Labor werden die Modelle dann mittelwertig unter Berücksichtigung von Okklusionsebene und Mittellinie – ohne Gesichtsbogen oder weiterführende funktionelle Informationen – virtuell montiert. Dieser Schritt ist sowohl in der exocad als auch inLab Software einfach und schnell umzusetzen.Nachdem die Modelle virtuell in der gewünschten Höhe im Inzisalbereich gesperrt wurden, kann mit der digitalen Schienenkonstruktion begonnen werden, wobei sich in diesem Fall der Zukauf oder die Herstellung physischer Modelle via 3D-Druck für den späteren Abgleich der Funktionsbewegungen lohnt. Mittlerweile gibt es sogar Anbieter, welche reine Zahnbögen mit einfachen Kondylenbahnen erweitern und damit die händische Artikulation der Modelle mit Gips für die Justage überflüssig machen. Mithilfe der Konstruktion der adjustierten Aufbissschienen lassen sich neben der gewünschten Friktion auch die zu erwartende minimale Schichtstärke sowie weitere Parameter festlegen. Da bei dieser Methode ein analoger Gesichtsbogen geliefert werden muss, damit die 8000er-Positionen für den Behandler nicht verloren gehen, ist sie kein vollwertiger Ersatz für die klassische analoge Schienenfertigung.

Volldigitale Arbeitsweise ohne Honorarverlust

Mithilfe einer Jig-Schiene kann der Frontaufbiss für die zentrische Bissnahme durch ballistisches Schließen digital erfasst werden. Dies ist klinisch aufwendig und setzt eine funktionelle Umsetzbarkeit voraus. Ein solches Konzept macht daher nur Sinn, wenn ein rein digitales Schienenkonzept in Praxis und Labor vorhanden ist. Dies ist der Fall, sofern die Praxis einen digitalen Gesichtsbogen und/oder die Möglichkeit für die digitale Registrierung der individuellen Funktionsbewegungen besitzt. Ein Gerät, das dieses ermöglicht, ist z. B. der Jaw Motion Analyzer von Zebris.5

Damit ist es für den Behandler möglich, ohne Honorarverluste in volldigitaler Arbeitsweise alle funktionsrelevanten Daten zu erfassen und an das Labor – egal, ob extern oder intern – zu übermitteln. Der physische Artikulator ist für die Einstellung der Funktion nicht mehr notwendig, alle Führungsbahnen lassen sich direkt am PC konstruieren und die gesamte Kaufunktion in Echtzeit simulieren. Im Gegensatz zu physischen Modellen bleiben alle Informationen unverändert für die Dokumentation und weiterführende Maßnahmen wie Polycarbonat-Schienen und selbst für die finale Versorgung erhalten.

Großes Potenzial virtueller Artikulatoren

Eine große Metaanalyse zum Thema virtueller Artikulator legt nahe, dass es keinerlei Einschränkungen zum physischen Artikulator gibt. Die digitale Entwicklung schreitet derart rasant voran, dass medizinische Studien den aktuellen Stand der Technik nicht mehr abbilden können.6 Da die Kiefergelenkvermessung zeitlich und materiell aufwendig, schwierig in der Handhabung und am Ende unpraktikabel für die normale Zahnarztpraxis ist, hat sich diese nie flächendeckend durchgesetzt. Die vollprogrammierbaren Artikulatoren müssen daher mit Gesichtsbogen und einfacher Bissnahme auskommen und die Funktion muss entsprechend mittelwertig eingestellt werden. Dies stellt eine große Chance für den digitalen Workflow und den virtuellen Artikulator in der nahen Zukunft dar. Als Stand-alone-Anwendung für die Schienenherstellung wird der digitale Workflow den analogen im Praxislabor noch einige Zeit nicht verdrängen können. Sofern die notwendigen Ressourcen allerdings zur Verfügung stehen und auch anderweitig genutzt werden, ist die digitale Schienenfertigung eine funktionelle Bereicherung und wirtschaftliche Alternative für Praxis und Labor.

Autor:

Dr. Martin Butz

Zentrum Zahnmedizin Dr. Butz & Partner

www.zahnarzt-fuenfhoefe.de

Der Artikel ist in der ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor erschienen.

Eine ausführliche Literaturliste steht hier zum Download bereit.

DD cube X® ML

DD cube X® ML  DD Incisal X

DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben

DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link

DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX

DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI

DD Bio Splint P HI  DD cube case

DD cube case  DD Shade Guide

DD Shade Guide  Asiga Ultra 50

Asiga Ultra 50  THERMEO® SO

THERMEO® SO