Praxiseinrichtung 25.03.2021

Herstellung und Anwendung des 3D-Drucks im Praxislabor

share

Bei der Herstellung und Anwendung von 3D-Drucken in der eigenen Praxis gilt es, diverse Faktoren zu bedenken. Der Autor bietet basierend auf seiner eigenen Erfahrung zahlreiche Tipps zu den verfügbaren Verfahren, Materialien sowie der Auswahl und Investition in die notwendige Hardware.

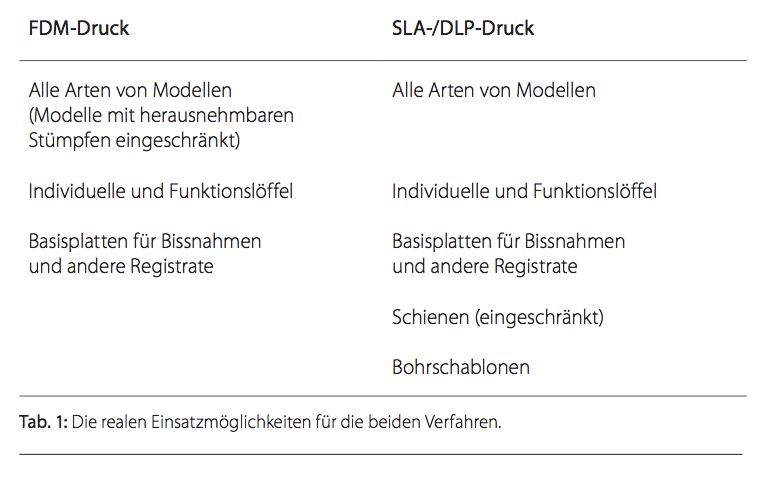

Betrachten wir nun die realen Einsatzmöglichkeiten für die beiden Verfahren: Seit einigen Jahren wird viel über den 3D-Druck in der Zahntechnik gesprochen und geschrieben. Wenn man den Veröffentlichungen glauben darf, ist der 3D-Druck in vielen zahntechnischen Werkstätten mit Erfolg eingeführt. Mein Ansinnen war es, den 3D-Druck auch in der Zahnarztpraxis, speziell im Praxislabor, einzusetzen. Für das Praxislabor gelten etwas andere Bedingungen als im zahntechnischen Labor. Der Arbeitsaufwand ist hier je nach Behandler in der Anzahl als auch in der Art begrenzt. Was kann denn überhaupt gedruckt werden? Es können anatomische Modelle, Spezialmodelle, Schienen, individuelle Löffeletc. hergestellt werden. Da ich sehr viel scanne, stehen mir viele Daten digital zu Verfügung.

Druckverfahren

Zunächst stellt sich die Frage, welche Druckverfahren eingesetzt werden können. In der Zahntechnik wird hauptsächlich das SLA-(Sterolithografie-)/DLP-(Digital-Light-Processing)Verfahren eingesetzt (Abb. 1). Dabei wird in einem Bad aus flüssigem Kunststoff (Resin) mithilfe eines Lasers das Resin Schicht für Schicht ausgehärtet und damit das Objekt aufgebaut. Dies ist etwa mit einer geschichteten Kompositfüllung vergleichbar.

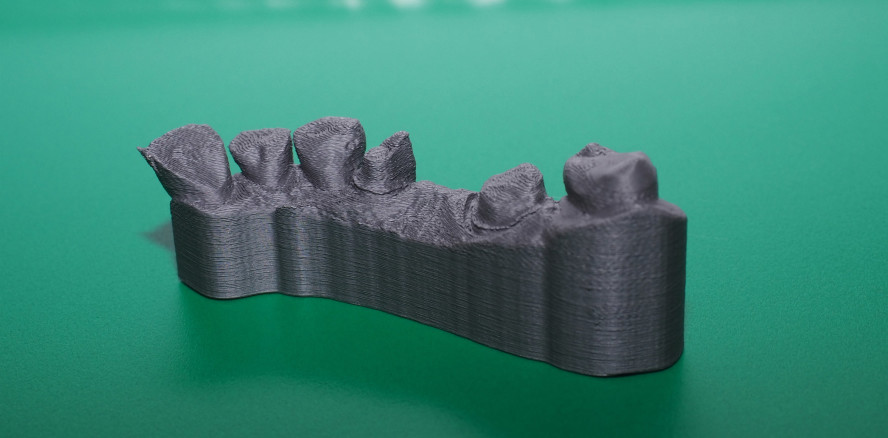

Noch wenig verbreitet ist der FDM- (Fused-Deposition-Modeling-)Druck (Abb. 2). Bei diesem Verfahren wir das Modell aus schmelzfähigem Kunststoff, sogenannte Filamente, schichtweise aufgebaut. Am einfachsten ist das Verfahren mit der Nutzung einer Heißklebepistole zu vergleichen.

Natürlich gibt es noch eine große Anzahl weiterer Verfahren, die jedoch im zahnmedizinischen und zahntechnischen Bereich so gut wie keine Rolle spielen. Es muss nun überlegt werden, welches Verfahren im Verhältnis Nutzen zu Aufwand für die anfallenden Arbeiten am sinnvollsten ist. Die zur Verfügung gestellten Scandaten werden von einer speziellen, meist mit dem Drucker gelieferten Software für den Drucker vorbereitet. Folglich ist die Software in der Auswahl des Verfahrens nicht relevant.

Workflow

Wie gestaltet sich der Workflow bei den einzelnen Verfahren? Beim FDM-Druck brauchen wir keinerlei zusätzliche Geräte. Sobald der Druck fertig ist, kann er sofort benutzt werden. Beim SLA-/DLP-Druck ist das etwas aufwendiger. Nach Beendigung des Drucks haftet noch flüssiger Kunststoff an dem Druck, welchen es mit Isopropanol zu entfernen gilt. Anschließend muss der gereinigte Druck noch nachgehärtet werden. Das geschieht mithilfe spezieller Lampen mit Licht einer bestimmten Wellenlänge.

Da sowohl das flüssige Resin als auch das Isopropanol als giftige Schadstoffe gelten, sollte unbedingt eine sehr gute Belüftung, bestenfalls ein Abzugssystem vorhanden sein. Das Hantieren mit diesen Stoffen muss mit Vinylhandschuhen und Mund-Nasen-Schutz erfolgen. Dies klingt sehr gefährlich, mit einem gut geplanten Workflow ist es jedoch sicher machbar.

Bei beiden Verfahren müssen die Teile manchmal, wie bei Gipsmodellen, noch von kleinen überstehenden Resten befreit werden, was aber sehr einfach möglich ist.

Belastbarkeit der Modelle

Im Vergleich der Belastbarkeit der hergestellten Modelle werden kaum Unterschiede deutlich. Vor allem die Temperaturbeständigkeit stellt kein Problem dar. Dies ist vor allem bei Modellen für Schienen wichtig. Aufgrund des Verfahrens sind die SLA-/DLP-Drucke sowieso formstabil. Auch die FDM-Drucke sind bei richtiger Wahl des Materials bei höheren Temperaturen formstabil.

Genauigkeit spielt vor allem bei Arbeits- und Schienenmodellen eine entscheidende Rolle, hier dürfen im Vergleich zu den Originaldaten keine Unterschiede entstehen (Abb. 3–10). Bei den Oberflächen der jeweiligen Drucke gibt es erhebliche Unterschiede, dies macht sich in der Weiterverarbeitung, und wie oben dargestellt, jedoch nicht bemerkbar.

Auswahl und Investition

Die Frage nach der Investitionshöhe soll ebenfalls Beachtung finden. Auf der einen Seite gibt es SLA- oder FDM-Drucker mit fertigen Druckprofilen; Resine oder Filamente werden gleich mitgeliefert. Alternativ braucht es z. B. bei Resin-Druckern spezielle Tanks. Es kann ohne weitere Vorbereitung begonnen werden. Diese Drucker sind faktisch Plug-and-play. Hier gilt es zu bedenken, dass dies nur funktioniert, wenn die Vorgaben exakt eingehalten werden. Wird bspw. ein anderes Material verwendet, kann das Ganze schon nicht mehr funktionieren. Preislich liegen diese Drucker im mittleren 4-stelligen bis unteren 5-stelligen Preissegment.

Auf der anderen Seite gibt es Drucker, die im Wesentlichen die gleichen Daten, wie die deutlich teureren Plug-and-play-Drucker ermöglichen. Diese Drucker brauchen etwas mehr Aufwand in der Einrichtung, da sie über das eine oder andere Gimmick, wie passende Druckprofile, eine eingebaute Webcam zur Überwachung oder einen LAN-Anschluss nicht verfügen. Viele besitzen jedoch ein eingebautes WLAN-Modul. Diese Drucker sind für ca. 1.000 EUR verfügbar.

Die Auswahl an Resin-Druckern ist recht groß. Wer sich für den Kauf eines Druckers außerhalb der Medizinanbieter entscheidet, sollte aus meiner Erfahrung heraus diverse Punkte beachten. So sind die Bauplattformen oft recht klein, manchmal nur im A6-Format verfügbar. Es lohnt sich, in einen größeren Drucker zu investieren. Schön ist es auch, wenn die Druckerhersteller auch Resin anbieten, sodass beides meist aufeinander abgestimmt ist.

Ein Problem stellt immer das Reinigen der Drucke mit Isopropanol und das Nachhärten dar. Einige Druckerhersteller bieten zusätzlich Geräte an, die dies erledigen. Die Nachhärtung der Drucke kann evtl. in einem Lichthärtegerät, welches ggf. bereits in der Praxis vorhanden ist, erfolgen. Ich rate unbedingt dazu, diese Geräte mitzukaufen, da das händische Reinigen der Drucke eine erhebliche Gesundheitsgefährdung darstellt. Auch beim Umgang mit dem Resin sind die Vorschriften und Schutzmaßnahmen zum Arbeitsschutz unbedingt einzuhalten.

Bei den FDM-Druckern ist die Auswahl enorm. Nach meinen Erfahrungen sollte es ein Drucker mit folgenden Grundeigenschaften sein: Der Drucker sollte ein Gehäuse (umschlossener Bauraum) haben, Materialien bis 250 °C verarbeiten können und eine minimale Schichthöhe von 50 µm ermöglichen. Des Weiteren sollten die Bauplattformen nicht kleiner als ca. A5-Format sein. Ob diese Drucker zudem über WLAN, eine Webcam etc. verfügen sollen, ist jedem Anwender selbst überlassen.

Resümierend sollte der Entscheidung für eine Hardware eine vorherige Analyse des geplanten Einsatzzweckes, der Frequenz des Einsatzes und die Überlegung, was will ich für welchen Komfort investieren, vorangestellt werden.

Materialauswahl

Noch viel umfangreicher als die Drucker selbst sind die verfügbaren Materialien. Grundsätzlich ist es wichtig, zu bedenken, wofür und wo die Materialien eingesetzt werden sollen. Wenn die Drucke lediglich für den zahntechnischen Zweck verwendet werden, gibt es kaum Einschränkungen. Wenn der Einsatz hingegen im Mundraum vorgesehen ist, so kommt die Medizinprodukte-Klassifizierung zur Anwendung. Das bedeutet z. B., für Funktionslöffel muss das Material nach Klasse I und für Bohrschablonen nach Klasse IIa zertifiziert sein. Es gibt solche Materialien sowohl als Resin als auch als Filament für den FDM-Druck.

Bei den Filamenten ist gerade für Modelle, die zum Tiefziehen von Schienen verwendet werden sollen, die sogenannte Erweichungstemperatur zu beachten. So erweichen z. B. viele Materialien, die bei ca. 200 °C gedruckt werden, schon bei ca. 80 °C. Nur wenige Materialien bleiben bis 160 °C formstabil. Gerade für FDMDrucker verschicken einige Hersteller und Internetportale Proben, mit diesen können die Materialien preiswert getestet werden, ohne gleich eine volle Rolle kaufen zu müssen.

Fazit

Natürlich kann dieser Beitrag nicht alle Aspekte des 3D-Drucks in der Zahnarztpraxis beleuchten. Vielmehr soll er als Anregung dienen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch kann ich nach ca. zweijähriger Nutzung in meiner Praxis sagen, dass ich es bisher nicht bereut habe, diese Technologie eingeführt zu haben. Sie ist mittlerweile für meine digitale Praxis unverzichtbar. Gern biete ich den interessierten Lesern Hilfe und Kurse zu diesem Thema an.

3-Layer FLEX

3-Layer FLEX  3D-gedruckte Schienen

3D-gedruckte Schienen  DD cube X® ML

DD cube X® ML  DD Incisal X

DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben

DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link

DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX

DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI

DD Bio Splint P HI  DD cube case

DD cube case  DD Shade Guide

DD Shade Guide