Praxismanagement 20.03.2012

Prophylaxe als ertragreiches Geschäftsfeld entwickeln

share

Die Prophylaxebehandlung ist fachlich unumstritten eine sinnvolle Leistung der Zahnarztpraxen. Auch bei den Patienten steigt das Interesse an diesem Behandlungsangebot stetig. Viele Praxen erkennen jedoch den wirtschaftlichen Nutzen noch zu wenig oder es fehlt ein Plan zur Umsetzung im Praxisalltag.

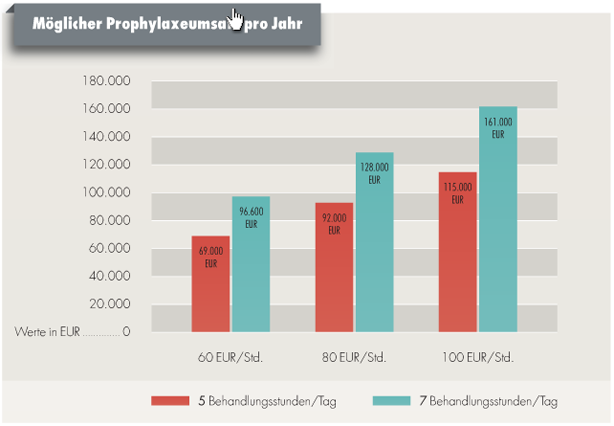

Der wirtschaftliche Nutzen ist leicht darstellbar: Je nach regionalen und praxisindividuellen Rahmenbedingungen kann eine Prophylaxeassistentin einen fünf- bis sechsstelligen Umsatzbetrag erwirtschaften. Bei einem Umsatz von 60 Euro pro Stunde Prophylaxebehandlung wird bei durchschnittlich fünf Behandlungsstunden pro Tag ein Jahresumsatz von 69.000 Euro erzielt. Bei einem Stundensatz von 100 Euro und durchschnittlich sieben Behandlungsstunden pro Tag entspricht das einem Umsatz von 161.000 Euro, wenn man 46 Arbeitswochen pro Jahr zugrunde legt (siehe Grafik).

Die organisatorische Umsetzung und die stabile Integration in den Praxisalltag jedoch ist vielschichtiger: Ein durchdachtes, strukturiertes Konzept ist erforderlich, um den Aufbau oder die Weiterentwicklung des Prophyla-xeangebots zielgerichtet und Schritt für Schritt in Angriff nehmen zu können. Denn ein solches Projekt ist kein Selbstläufer, sondern erfordert eine Reihe von ineinandergreifenden Maßnahmen. Das „Projektmanagement“ dafür sollte in die Hand einer internen oder auch externen Koordinatorin gelegt werden, die einschlägige Erfahrungen in der Prophylaxebehandlung hat, über organisatorische Fähigkeiten verfügt und ein solches Projekt in Absprache mit den Praxisinhabern managen kann. Die zeitliche ggf. auch finanzielle Investition wird sich lohnen, wie der Blick auf die Grafik verdeutlicht.

Ein strategisches Prophylaxekonzept

Wir sprechen deshalb von einem Projekt, weil ein unternehmerisch orientiertes Prophylaxekonzept weit mehr umfasst als die Grundzüge des Vorgehens in der Behandlung. Es muss Antworten auf eine Reihe von Fragen geben, wie zum Beispiel:

- Welchen Stellenwert nimmt die Prophylaxe im Behandlungskonzept der Praxis insgesamt ein?

- Welchen Teil im Beratungsgespräch übernimmt der Zahnarzt, welchen die Prophylaxeassistentin?

- Welches Qualifikationsniveau soll die Prophylaxeassistentin haben?

- Wie werden Terminmanagement und Recall organisiert?

- Wie motivieren wir die Patienten langfristig für die Prophylaxe?

Bei einigen dieser Themen gibt es Standards, die praxisunabhängig sind. Bei der Mehrzahl aber gibt es nicht DEN richtigen Weg. Eine Praxis kann nicht Konzept und konkrete Umsetzung von einer anderen Praxis eins zu eins übernehmen, auch wenn das verlockend klingen mag. Jede Praxis muss IHR Konzept entwickeln und umsetzen, das ihren Gegebenheiten, ihrem Stil sowie ihrer Ausgangslage und Zielsetzung entspricht. Sie sollte dabei jedoch möglichst auf Erfahrungen zurückgreifen und sich von ihnen anregen lassen.

Folgende Aspekte sollte eine Praxis bei ihrem Konzept berücksichtigen:

1. Stellenwert der Prophylaxe

Jede Praxis muss für sich definieren, welchen Stellenwert die Prophylaxe in ihrem Behandlungs- und Praxiskonzept hat oder bekommen soll. Eine Festlegung auf die jetzige bzw. zukünftige Bedeutung steht als Grundsatzentscheidung an oberster Stelle. Von ihr hängen alle weiteren konzeptionellen Festlegungen ab. In Praxisberatungen stoßen die Autoren auf sehr unterschiedliche Ansätze: In manchen Praxen führt der Zahnarzt oder die Zahnärztin die „Prophylaxemaßnahmen“ selbst durch, in anderen steht eine nicht speziell fort-gebildete Mitarbeiterin bei Bedarf für drei oder vier PZR-Behandlungen pro Woche zur Verfügung. In wiederum anderen Praxen gibt es eine Prophylaxeassistentin, die an einer Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin (ZMP) teilgenommen hat und in einem speziellen Prophylaxe-zimmer „ihre“ Patienten behandelt. Außerdem gibt es Praxen, in der die Prophylaxe ein hervorstechendes Merkmal des gesamten Behandlungskonzepts ist und in der teilweise mehrere erfahrene ZMPs eine eigene Abteilung bilden. Die „Gretchenfrage“ lautet: „Wieviel Prozent unserer Patienten sind potenzielle Prophylaxepatienten?“ Ist die Antwort „Mit wenigen Ausnahmen 100 Prozent“ oder lautet sie „Vielleicht 60, 70 oder 80 Prozent.“ Eine Praxis, in der die Prophylaxe integraler Bestand-teil des Behandlungskonzepts ist, wird diese Frage anders beantworten als eine Praxis, die der Prophylaxe nicht diesen umfassenden Stellenwert einräumt. Diese beiden Praxen werden sich möglicherweise allein schon darin unterscheiden, wann sie den Neupatienten auf die Prophylaxe ansprechen, ob die gängige Viertelstunde oder halbe Stunde und mehr für den Ersttermin mit ausführlicherem Patientengespräch veranschlagt wird und wie viel Zeit sich der Behandler für das Thema Prophylaxe mit dem Patienten nimmt.

2. Fachliches Konzept

Eine Praxis, die ihr Prophylaxeangebot strategisch ausbauen will, sollte dies mit spezialisierten Fachkräften tun, also mit fortgebildeten Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentinnen. Aber selbst unter ZMPs gibt es gewisse Unterschiede in der Art und Weise der Behandlung und im Vorgehen. Daher sollte in diesem Teil des festzulegenden Konzepts geklärt werden, welche generellen Erwartungen die zahnärztlichen Behandler an die Behandlung durch die Prophylaxeassistentin haben bzw. welchen Entscheidungsspielraum die Mit-arbeiterin in fachlicher Hinsicht hat. Das kann eine Rolle spielen bei der Frage, ob in den ersten ein bis drei Sitzungen mit einem Patienten ein spezieller Ablauf eingehalten werden soll, ob bei mehreren Prophylaxeassistentinnen einer Praxis alle nach einem übereinstimmenden fachlichen Konzept verfahren sollen oder welches Gewicht neben der professionellen Zahnreinigung die Mundhygieneberatung bekommen soll.

3. Prophylaxe als Teamaufgabe

Wichtiger Bestandteil des Prophylaxekonzepts ist das, was man bildlich gesprochen die „Stabübergabe“ zwischen Behandler und Prophylaxeassistentin nennen kann. Denn das Zusammenwirken innerhalb des Teams speziell bei neuen Prophylaxepatienten sollte optimal geregelt sein. Unter dem Aspekt der Prophylaxe als Teamaufgabe ist durch das Konzept etwa zu regeln, wer den Patienten auf die Prophylaxe anspricht, wie und wann die Prophylaxeassistentin dem „neuen“ Patienten vorgestellt wird oder wer mit dem Patienten über den Preis redet. Diese Fragen sind selbstverständlich nur in bestimmten Grenzen durch die konzeptionellen Festlegungen prinzipiell zu klären. Daher sollte auch gesichert sein, dass bei Bedarf auf den einzelnen Patienten bezogen konkrete Absprachen erfolgen können oder der zahnärztliche Behandler Rückmeldung von der Prophylaxeassistentin für seine Behandlung erhält.

4. Strategie im Motivierungsgespräch

Es gibt keinen grundlegenden Unterschied in der Gesprächsstrategie beim Verkauf der Prophylaxeleistung im Vergleich zu anderen Privatleistungen. Bei der Prophylaxe führen jedoch häufig zwei Personen und in der Regel zeitlich getrennt voneinander das Beratungs- bzw. Motivierungsgespräch – zunächst der Behandler und, daran anknüpfend, in der ersten Sitzung die Prophylaxe-assistentin. Daher ist konzeptionell auch auf den jeweiligen Einzelfall be-zogen das Vorgehen in der Gesprächsführung abzugleichen: Wie ausführlich informiert und motiviert der Behandler den Patienten und wie knüpft die Prophylaxeassistentin in ihrem Erstgespräch mit dem Patienten daran an? Eine Praxis kann sich vielleicht auf ihre bisherigen Erfolge bei Verkaufsgesprächen verlassen. In einer anderen Praxis kann es jedoch notwendig sein, die bisherige Gesprächsführung einer kritischen Prüfung zu unterziehen, um sie weiter zu professionalisieren. Die Teilnahme an externen Fortbildungen oder, meist noch effizienter, die Durchführung von praxisinternen Workshops zum Thema „Das Beratungs- und Verkaufsgespräch in unserer Praxis“, kann zur Optimierung beitragen. Klarheit über die praxisinternen Grundsätze einer erfolgreichen Gesprächsführungsstrategie und ihre Formulierung als Bestandteil des Prophylaxekonzepts ist in jedem Fall zu empfehlen. Ebenso ist es hilfreich, wenn sich das Team auf wiederkehrende schwierige Fragen oder Einwände ihrer Patienten vorbereitet. So können überzeugende Argumente gesammelt und zum Nachlesen schriftlich festgehalten werden. An dieser Stelle des Konzepts sollte auch formuliert werden, ob und ggf. welche Hilfsmittel und Medien eingesetzt werden sollen, um die eigene Argumentation auch visuell zu veranschaulichen.

5. Organisatorische Umsetzung

Unter diesem Gesichtspunkt geht es um die Feinplanung. Das beginnt mit der Bereitstellung einer angemessenen Sachausstattung einschließlich Prophylaxezimmer und betrifft eine Reihe konkreter organisatorischer Themen: Wie lange sollen die Behandlungen in der Erwachsenenprophylaxe dauern, wird die Prophylaxe als eigenständige Behandlung mit eigenem Terminmanagement organisiert oder angekoppelt an die „01“, welches Honorar berechnen wir, wird am Ende einer Prophylaxesitzung gleich der nächste Termin mit dem Patienten vereinbart und wer übernimmt die Terminorganisation, gibt es ein Recall-system, schriftlich oder telefonisch, und wer über-nimmt die Organisation?

6. Patientenbindung

Entscheidend für die Motivation des Patienten, langfristig und regelmäßig die Prophylaxebehandlung in Anspruch zu nehmen, ist es, ob – ganz subjektiv betrachtet – der Nutzen durch die Behandlung für ihn größer ist als sein „Einsatz“. Hierfür spielen die motivierende Aufklärung des Patienten und natürlich die Behandlung selbst eine zentrale Rolle. Darüber hinaus sollte das Team hier weitere, förderliche Maßnahmen konzipieren. Denkbar sind z.B. eine zeitverkürzte Sitzung als „Schnupperprophylaxe“, Informationsabende oder das Angebot einer längeren Gewährleistungsfrist für Zahnersatz, wenn sich der Patient zu regelmäßiger Prophylaxe verpflichtet.

Fazit

Das Leistungsangebot „Prophylaxebehandlung“ ist nicht nur aus fachlichen, sondern auch aus unternehmerischen Gründen für Praxen interessant. Wenn das eine Praxis erkannt hat, wenn sie ihr Prophylaxeangebot an ihre Patienten ausbauen und auf eine qualitativ neue Stufe heben will, wird das jedoch kaum „wie von selbst“ gelingen. Erst wenn dieses Vorhaben als ein Projekt betrachtet wird, das geplant bzw. koordiniert werden muss und in dem die Praxis ein Konzept festlegt, wird die Umsetzung den angestrebten Erfolg bringen.

Autoren: Bernd Sandock & Ines Ramulic