Praxismanagement 21.04.2011

Teil 2: Umgang mit unsympathisch empfundenen Menschen

share

Warum finden sich manche Menschen auf Anhieb sympathisch? Warum ziehen manche Verkäufer Kunden magisch an? Wieso stimmt zu manchen Kollegen „die Chemie“ einfach nicht? Hier erhalten Sie Tipps, wie Sie mit unsympathischen Kollegen oder Patienten so umgehen können, dass diese Ihnen Ihren Alltag bereichern.

Um Ihnen einen leichteren Umgang mit unsympathisch empfundenen Menschen zu erleichtern, finden Sie in einem ersten Schritt einige Ausführungen zum Thema „Wie nehmen Menschen andere Menschen wahr?“. Im zweiten Schritt erhalten Sie konkrete Techniken, um andere Menschen „auf den zweiten Blick“ sympathisch zu finden. Warum finden sich manche Menschen auf Anhieb sympathisch und andere nicht? Dies liegt vor allem daran, wie wir andere Menschen wahrnehmen. In der Bevölkerung herrscht fälschlicherweise das Bild vor, das wir objektiv, quasi 1:1, wahrnehmen. Die logische Folge dieser Annahme ist, dass man Eigenschaften wie Arroganz oder Geiz wie in Stein gemeißelt bei anderen Menschen wahrnimmt. Weil wir Menschen jedoch subjektiv, selektiv und emotional wahrnehmen, entwerfen wir lediglich von den wahrgenommenen Informationen ein Bild in uns selbst. Sie kennen das selbst: über ein und denselben Menschen existieren von Freunden, Bekannten, Vereinskameraden und Familienmitgliedern immer mehrere Meinungen. Würden wir objektiv wahrnehmen, gäbe es lediglich ein Bild.

Wie subjektiv wir wahrnehmen, beschreibt ein Beispiel: Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Ein Kollege geht durch die Station, grüßt freundlich, unterhält sich mit den Patienten und erklärt einem Kind seine Instrumente. Auf dem Weg zum Schwesternzimmer hilft er einem Rollstuhlfahrer in sein Zimmer zu kommen. STOPP! Welches Bild vor Ihrem geistigen inneren Auge haben Sie von dem Kollegen? Wie bewegt er sich, welche Körperhaltung hat er, wie vermögend ist er, welche Mimik zeigt er und in was für einer Stimmung befindet er sich? Die allermeisten Menschen denken nun ähnlich, nämlich an einen Mann mittleren Alters und gut gepflegt, der mit aufrechter Haltung und mit freundlichem Gesichtsausdruck durch die Station schreitet. Doch von keinem dieser Aspekte war die Rede. Die allermeisten Informationen wurden aus Ihrem Gedächtnis, Ihren Erwartungen und Erfahrungen hinzugedichtet. Sie sehen also, menschliche Wahrnehmung ist nicht von Objektivität, sondern von Subjektivität, Stereotypen und Emotionen bestimmt.

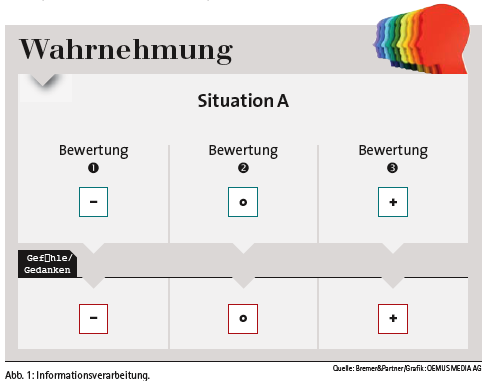

Halten Sie sich grundsätzlich vor Augen, dass alle Menschen nicht objektiv, sondern subjektiv wahrnehmen und Sie daher ein stark gefärbtes Bild vom Gegenüber besitzen. Auf Menschen strömen circa 109 Informationen pro Sekunde ein. Bewusst verarbeitet werden können lediglich 102! Um eine „realistische Wahrnehmung“ zu ermöglichen, ergänzt das Gehirn unsere Wahrnehmung durch Informationen aus dem Gedächtnis. Das erstellte Bild hat lediglich eine Informationsdichte von 107 und die meisten dieser Informationen sind aus dem Erfahrungsschatz, dem Gedächtnis, ergänzt worden. Sie haben nichts mit dem tatsächlichen Objekt zu tun! Wir nehmen demnach eine Situation nicht realistisch wahr, sondern bewerten die Situation positiv oder negativ und empfinden erst darauf aufbauend negative oder positive Gefühle. Diese Funktion ist eine große Chance zur Reflexion der Wahrnehmung. Wenn wir objektiv wahrnehmen könnten, würde ein Nachdenken über Sympathie nicht sinnvoll sein. So aber ist es sinnvoll, weil Sie einen Großteil Ihrer Wahrnehmung subjektiv steuern können, wenn Sie für sie die Verantwortung übernehmen!

Drei Phänomene der menschlichen Wahrnehmung

Damit Sie das nötige Hintergrundwissen haben, erfahren Sie hier die drei wichtigsten Phänomene der menschlichen Wahrnehmung: Ersteindruck, Halo-Effekt und Übertragung. Der berühmte „Erste Eindruck“ sorgt dafür, dass innerhalb weniger Millisekunden aus Bruchstücken ein Gesamtbild des Gegenübers konstruiert wird. Zu den Zeiten der Jäger und Sammler war es überlebenswichtig, schnell zwischen Freund oder Feind unterscheiden zu können. Außerdem können wir aus Gründen der Zeit und der Arbeitskapazität unseres Gehirns/Gedächtnisses gar nicht alle Informationen in den ersten Sekunden des ersten Kennenlernens verarbeiten und quasi in aller Ruhe ein abgerundetes Bild des Gegenübers entwerfen. Doch dieses Phänomen geht noch weiter: Es werden nämlich wahrgenommene Eigenschaften mit anderen verknüpft, zum Beispiel gehen viele Menschen davon aus, dass höfliche Menschen eher als unhöfliche Menschen helfen. Untersuchungen beweisen das Gegenteil. Die Gefahr bei dem „Ersten Eindruck“ liegt also darin, dass unbewusst ein Bild entsteht, welches nicht den Tatsachen entspricht.

Die menschliche Wahrnehmung

1. Der sogenannte „Halo-Effekt“ sorgt dafür, dass einmal positiv (oder negativ) wahrgenommene Eigenschaften auf andere Eigenschaften abfärben und diese auch wahrgenommen werden, obwohl sie objektiv nicht zu sehen sind. Dies wird besonders deutlich bei gut aussehenden Menschen: Diese werden im Verkauf mehr Vertrauen von Kunden erhalten, vor Gericht milder beurteilt, erhalten bessere Noten und in Vorstellungsgesprächen werden ihnen weniger skeptische Fragen gestellt. Im Sinne des Halo-Effektes werden sie sehr häufig als vertrauenswürdiger, sozialer, klüger, leistungsorientierter und gewissenhafter wahrgenommen, ohne dafür in der Situation Anzeichen für diese Eigenschaften zu haben.

2. Das Gedächtnis kann neue Information dann am besten aufnehmen, wenn sie an vorhandene Verknüpfungen angedockt werden können. Genau dies tut das Phänomen „Übertragung“: Erlebnisse und Erfahrungen mit anderen Menschen werden aus der Vergangenheit oder aus der eigenen Person heraus aufgerufen und mit dem aktuell wahrgenommenen Menschen verknüpft. Sie kennen die Situation: Wenn Sie in der Stadt einem unbekannten Menschen begegnen, der Sie „an irgendjemanden“ erinnert, so sind damit fast immer positive oder negative Gefühle verbunden. Diese verknüpft man dann automatisch mit der im Augenblick wahrgenommenen Person und findet sie bei positiven Erinnerungen eher anziehend und bei negativen Erinnerungen eher abstoßend. Doch was kann die Person dafür, dass Sie durch sie an eine andere Person erinnert werden, mit der Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, und durch die bloße Erinnerung in eine schlechte Stimmung versetzt werden?

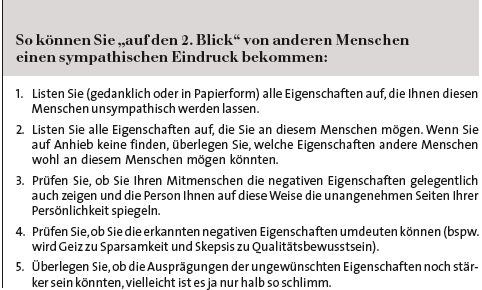

Diese Techniken bieten eine wertvolle Chance: Weil wir Menschen subjektiv wahrnehmen und nichts in Stein gemeißelt ist, lässt sich das Bild unsympathischer Menschen relativ leicht umwandeln. Voraussetzungen sind neben etwas Übung vor allem Ihre persönli-che Bereitschaft, unsympathische Menschen sympathisch werden zu lassen. Wie gehe ich mit unsympathischen Patienten, Kollegen oder Angehörigen um? Beispiel: Häufig werden Patienten als unsympathisch wahrgenommen, die sehr skeptisch, herrisch und wählerisch sind. Lesen Sie nun, wie Sie mit von Ihnen als unsympathischen wahrgenommenen Patienten umgehen können, damit Sie noch erfolgreicher die Patienten für sich gewinnen und einen noch angenehmeren Arbeitsalltag haben: Probieren Sie es aus!

Die Vorgehensweise

Im ersten Schritt listen Sie sämtliche negative Eigenschaften der unsympathischen Person auf. Dies geht gedanklich oder in Papierform in der Pause. Dann überlegen Sie sich die positiven Eigenschaften. Schnell werden Sie erkennen, dass die Wahrnehmung positiver Eigenschaften zu einer interessiert-wertschätzenden Haltung gegenüber diesen Patienten führt. Diesen Sinneswandel spürt der Patient. In vielen Fäl-len sind diese Patienten überall ungern gesehen. Dies ist Ihre Chance zur Patientenbindung, denn bei Ihnen wird er das erste Mal seit geraumer Zeit seinen Vorstellungen gemäß behandelt. Die Liste können Sie patientengruppenbezogen in kleinen Miniworkshops am Rande Ihrer Arbeitszeit mit Ihren Kollegen durchführen.

Im zweiten Schritt denken Sie einmal an sich selbst: Zeigen auch Sie diese negativen Eigenschaften manchmal? Hätten Sie auch gerne diese positiven Eigenschaften? So erkennen Sie schnell eventuell vorhandenen Neid als Grund. Vielleicht nutzt es Ihnen, die negative Eigenschaft mit einem faulen Apfel zu vergleichen: Wegen einem faulen Apfel werden Sie weder eine ganze Apfelernte entsorgen noch den Baum absägen.

Im dritten Schritt überlegen Sie, ob diese Eigenschaften Sie an andere Menschen aus Ihrer Vergangenheit erinnern, die sie als negativ in Erinnerung haben. Überlegen Sie dann, ob eine Übertragung dieser Situationen vorliegt und ob diese gerechtfertigt ist. Prüfen Sie auch, ob Ihnen ein Spiegel mit Ihren negativen Eigenschaften vorgehalten wird: Vielleicht mögen Sie genau die Eigenschaften an einer anderen Person nicht, die Sie selbst besitzen.

Im vierten Schritt analysieren Sie, ob Sie Eigenschaften umdeuten und so in ihrer Bedeutung relativieren können: aus skeptisch wird prüfend, aus herrisch wird selbstbewusst, aus wählerisch wird anspruchsvoll, aus Geiz wird Sparsamkeit, aus Neugierde wird Interesse, aus Arroganz wird Unsicherheit …

Im fünften Schritt überlegen Sie sich, ob die Ausprägung der Eigenschaften noch stärker sein könnte. Ist es denkbar, dass noch mehr Arroganz, Neugierde oder Geiz vorhanden sein könnte? In vielen Fällen ist das so.

Im sechsten Schritt versuchen Sie sich vorzustellen, dass dieser Mensch Freunde hat. Was würden diese an ihm mögen, schätzen? Auf welche positiven Eigenschaften an ihm würden die Freunde auf gar keinen Fall verzichten wollen? Hierbei kann herauskommen, dass Sie selbst genau diese Eigenschaften gerne hätten, aber nicht haben. Der unsympathische Mensch führt Ihnen auf diese Weise ein Bild Ihrer selbst vor Augen, welches wie alle Bilder aller Menschen unvollkommen ist. Wir streben aber alle eher zur Selbstbestätigung als nach einer Unzufriedenheit über uns selbst. Als „letzte Chance“ könnten Sie daran denken, dass der Patient Ihnen Ihr Gehalt bezahlt, Sie im Leben immer wieder mit unsympathischen Menschen zu tun haben werden und möglichst frühzeitig lernen sollten, mit diesen umzugehen. Probieren Sie diese Techniken aus: im Alltag mit Einzelpersonen, in Miniworkshops mit beispielhaften unsympathischen Patientengruppen (Beispiel-Motto: „Wie gehen wir mit arroganten Patienten um, damit uns diese weiterempfehlen?“). Sie werden erkennen, dass es ganz leicht ist, sein Bild von anderen Menschen zu verändern. Handeln Sie ruhig aus einem gewissen Eigennutz heraus, weil Sie sich durch Ihre Einstellungsänderung Ihren Alltag noch schöner werden lassen: Sie haben es mit weniger unsympathischen Patienten zu tun.