Cosmetic Dentistry 16.03.2011

Einordnung bukkal verlagerter Eckzähne im Oberkiefer

share

Bukkal verlagerte Eckzähne, meistens durch unzureichende Platzverhältnisse im Zahnbogen verursacht, treten in der kieferorthopädischen Praxis seltener auf als palatinale Verlagerungen. Dennoch stellen sie für den Kieferorthopäden nicht nur in Bezug auf die korrekte Einstellung des Zahnes, sondern vielmehr auch bei der Erreichung eines parodontal optimalen Behandlungsergebnisses eine Herausforderung dar. Während die Verwendung der entsprechenden Biomechanik meistens die korrekte Einordnung des Zahnes in den Zahnbogen ermöglicht, kommt es in Abhängigkeit von der Art der gewählten chirurgischen Freilegung zu unterschiedlichen parodontalen Behandlungsergebnissen.

Um posttherapeutisch eine ausreichend breite Zone funktioneller, befestigter Gingiva zu erhalten, muss individuell die geeignete chirurgische und kieferorthopädische Vorgehensweise geplant werden. Während in den letzten Jahren häufig die konventionelle zirkuläre Exzisionsfreilegung (Gingivektomie) oder der apikale Verschiebelappen, mit häufig unzufriedenstellendem Ergebnis praktiziert wurde, verspricht die geschlossene Elongation posttherapeutisch physiologische Parodontalverhältnisse. Der vorliegende Artikel soll die koordinierte chirurgische und kieferorthopädische Vorgehensweise bei der Einstellung bukkal verlagerter Eckzähne erläutern.

Einleitung

Bei ungefähr 2% der kieferorthopädischen Patienten treten bukkale Verlagerungen der Eckzähne auf (Bass, Johnston).3,18 Das Verhältnis palatinaler zu bukkaler Impaktion variiert je nach Autor von 2:1 bis 12:1 (Fournier, Gaulis),14,15 wobei die Schwierigkeit der exakten Bestimmung dieses Verhältnisses in der Tendenz bukkal verlagerter Zähne zum ektopischen Durchbruch liegt (Jacoby).17 In einer Untersuchung von Jacoby lagen in 85% der Fälle mit palatinal impaktierten Eckzähnen ausgeglichene Platzverhältnisse im Zahnbogen vor. Dagegen hatten lediglich 17% der bukkal verlagerten Eckzähne ausreichende Platzverhältnisse für den regelrechten Durchbruch. Dies legt die Vermutung nahe, dass bukkale Verlagerungen vorwiegend durch ein Defizit der Zahnbogenlänge bedingt sind.17 Ursächlich hierfür kann der vorzeitige Verlust von Milchzähnen mit den entsprechenden Folgen für die Platzverhältnisse sein: Die distal gelegenen Zähne wandern nach mesial und der Platz im Zahnbogen wird für den regelrechten Durchbruch der Eckzähne eingeengt.

Häufig brechen bukkal verlagerte Zähne aufgrund der relativ widerstandsfähigen äußeren Kompakta verspätet und/ oder hochvestibulär im Bereich der Alveolarmukosa durch. Dadurch ist der Zahn von einer Zone unzureichend funktioneller Gingiva umgeben, die z.B. durch die erhöhte Plaqueretention bei Anwendung einer festsitzenden kieferorthopädischen Apparatur (Lundström et al.)21,22 besonders stark für Entzündungen prädisponiert ist. Weiterhin kann es während der aktiven Einstellung in solchen Fällen durch unsachgemäßes chirurgisches und/oder orthodontisches Vorgehen leicht zu einem funktionell und ästhetisch unzufriedenstellenden Parodontalzustand kommen (Abb. 1).

Diagnose

Eine ausführliche Befunderhebung ist bei Fällen mit bukkaler Verlagerung wichtig, um individuell das adäquate Timing für die jeweils richtige Vorgehensweise zur Sicherung eines hinsichtlich Ästhetik und Funktion zufriedenstellenden Ergebnisses planen zu können. Bei der klinischen Befunderhebung ist der erste und einfachste Schritt die Inspektion und Palpation. Während palatinal impaktierte Eckzähne meistens horizontal verlagert sind, weichen bukkal verlagerte Zähne vorwiegend in vertikaler Richtung von ihrem physiologischen Standort ab. Bukkal verlagerte Eckzähne lassen sich entsprechend häufig im Vestibulum als Auftreibung palpieren. Der Alveolarknochen über diesen Zähnen ist meistens sehr dünn und im Gebiet der Verlagerung ist die Zone der Attached Gingiva nicht vorhanden bzw. sehr dezent ausgeprägt. Da es bei entsprechend ungünstiger Parodontalsituation im Verlauf einer kieferorthopädischen Therapie zum Attachmentverlust kommen kann, ist der genaue Befund der Parodontalverhältnisse von großer Bedeutung.

Röntgenaufnahmen bestätigen die Verlagerung und erlauben bei entsprechender Aufnahmetechnik eine Lokalisierung des verlagerten Zahnes. Bei Zahnfilmen mit orthoradialer Projektion besteht die Gefahr der Überlagerung des Eckzahnes auf die Wurzeln der seitlichen Schneidezähne (Becker).6 Entsprechend schnell kann die Fehldiagnose einer palatinalen Verlagerung entstehen, was durch andere bildgebende Verfahren, wie z.B. Aufbissaufnahmen oder exzentrische Zahnfilme, abgeklärt werden muss. Die genaue Analyse der Model-le rundet die Befunderhebung ab. In Fällen mit einseitiger Verlagerung weicht die Mittellinie im Oberkiefer häufig von der Körpermitte ab und gibt Aufschluss über die Seite, auf der die Verlagerung vorliegt. Eine eventuell vorliegende Distalkippung der seitlichen Schneidezähne gibt Aufschluss über die Nähe des verlagerten Zahnes zu den benachbarten Wurzeln. Wie bereits erwähnt, sind unzureichende Platzverhältnisse die häufigste Ursache für bukkale Verlagerungen6,17 und dementsprechend oft festzustellen. Die Analyse der Platzverhältnisse gibt Aufschluss darüber, ob vor der Einstellung des verlagerten Eckzahnes in den Zahnbogen eine Platzbeschaffung zu erfolgen hat.

Therapie

Während palatinal verlagerte Eckzähne in der Regel einer chirurgischen Freilegung bedürfen, um anschließend kieferorthopädisch eingestellt werden zu können (begründet in der Dicke der Gaumenkompakta und der Resistenz der Gaumenschleimhaut), brechen bukkal verlagerte Zähne gelegentlich spontan durch (Jacoby).17 Bei oberflächlicher Lage des Eckzahnes kann durch einen therapeutisch induzierten Druck auf die Schleimhaut ein Reiz für den Eckzahndurchbruch geschaf-fen werden.28 Fournier et al.14 empfahlen bei mäßiger Verlagerung die ausschließliche Freilegung des verlagerten Zahnes, der sich vor allem bei jüngeren Patienten eine spontane Einstellung in den Zahnbogen anschließt. Liegt durch die vorzeitige Extraktion des Milcheckzahnes mit folgender Heilung der Extraktionswunde eine Weichgewebeimpaktion durch verdickte Mukosa vor, was den regelrechten Durchbruch verzögert bzw. verhindert (Andreasen und Andreasen, DiBiase),1,13 ist bei einem oberflächlich gelegenen Eckzahn in dieser Situation die alleinige Freilegung indiziert (Becker).4 Die fibröse Mukosa wird entfernt und so wieder vernäht, dass die Inzisalkante frei bleibt. Diesem Eingriff folgt in der Regel die normale Eruption des Eckzahnes. Dieses Vorgehen ist jedoch nur in Fällen mit ausreichenden Platzverhältnissen Erfolg versprechend. Sind diese nicht vorhanden, müssen sie vor der chirurgischen Freilegung durch entsprechende kieferorthopädische Maßnahmen geschaffen werden. Anschließend erfolgen die chirurgische Freilegung des Eckzahnes und die Fixation des Attachments für die nachfolgende aktive Eruption.

Chirurgische Freilegung

Die Anwesenheit des Kieferorthopäden bei der Freilegung ist insofern von Vorteil, dass der Zahn in seiner Lage exakt zu sehen ist, was die Planung der später einzusetzenden Biomechanik erleichtert. Ein wichtiges Behandlungsziel der kieferorthopädischen Einstellung bukkal verlagerter Eckzähne sind posttherapeutisch funktionell und ästhetisch optimale parodontale Verhältnisse. Vanarsdall und Corn26 wiesen auf die Bedeutung einer ausreichend breiten Zone funktioneller Attached Gingiva hin. Fehlt diese, kommt es zur Entzündung und bereits während der Einstellung des verlagerten Zahnes zu einer entsprechenden Schädigung des Parodontiums, die sich in einer Rezession niederschlagen kann. Im weiteren Verlauf werden durch die periorale Muskulatur verursachte Spannungen und Muskelzüge direkt auf das marginale Parodontium übertragen, was zu Attachmentverlust, Knochenabbau und Dehiszenzen führt. Die Methode der chirurgischen Freilegung entscheidet somit wesentlich über den zukünftigen Zustand des Parodontiums. Vanarsdall und Corn26 empfahlen in Fällen mit bukkaler Verlagerung einen apikalen Verschiebelappen, der mit einer Zone keratinisierter Gingiva 2 bis 3mm die Schmelz-Dentin-Grenze überdeckt. Hierdurch sollten die mit der konventionellen chirurgischen Freilegung einhergehenden Gingivarezessionen und der Alveolarknochenverlust minimiert werden.

Ein weiteres Verfahren der chirurgischen Intervention ist die von McBride23 vorgestellte Methode der geschlossenen Elongation. Bei dieser Methode eruptiert der Zahn durch die Zone der Attached Gingiva, die sich dann an den Zahn und den umgebenen Alveolarfortsatz heftet. Vermette et al.27 kamen in einer vergleichenden Untersuchung der parodontalen Verhältnisse nach chirurgischer Freilegung mit dem apikalen Verschiebelappen gegenüber der geschlossenen Elongation und folgender kieferorthopädischer Einstellung zu der Feststellung, dass der erstgenannte Weg zu ästhetisch und funktionell unbefriedigenden Parodontalsituationen führt. Es kommt zu disharmonischem Gingivaverlauf, Verlängerung der klinischen Krone, Alveolarknochen- und Attachmentverlust sowie in 90% der Fälle zu Gingivanarben, was bei 61% zu einem Rezidiv der Eckzahnstellung in vertikaler Richtung führte.

Bishara7 berichtete über ähnliche Rezidive der Eckzahnstellung, die durch Narbenzüge verursacht werden. Der Grund für die besseren Resultate nach geschlossener Elongation ist nach Crescini et al.12 in der Simulation des physiologischen Durchbruches zu suchen. Dementsprechend beschreibt Crescini bei Zähnen, die in anterior-posteriorer Richtung korrekt stehen, jedoch in bukkolingualer Richtung tief in der Maxilla impaktiert sind und nicht palpiert werden können, die „Tunnelierung“: Bei der chirurgischen Freilegung wird nach Extraktion des Milcheckzahnes die bukkale Knochenlamelle der Extraktionsalveole nur so weit entfernt, dass eine Knochenbrücke im bukkalen Bereich bestehen bleibt, unter der das Goldkettchen bzw. die Drahtligatur vom Attachment zur Mundhöhle in Durchbruchsrichtung geführt wird. Ein eventueller Nachteil der geschlossenen Elongation ist die Gefahr der Penetration der dünnen bukkalen Schleimhaut durch das Attachment im Verlauf der Elongation (Abb. 2) und dies vor allem bei der Wahl eines großdimensionierten Attachments (z.B. Bracket). Durch die Verwendung eines Eyelets oder Knöpfchens lässt sich diese Gefahr minimieren.5

Die Indikation für die geschlossene Elongation stellt neben der palatinalen die hochlabiale Verlagerung von Eckzähnen im Oberkiefer dar.14,16,24,29 Diese Methode eignet sich prinzipiell zur Freilegung retinierter Zähne, die sowohl eine erhebliche Abweichung zur physiologischen Durchbruchsrichtung als auch zu ihrem natürlichen Durchbruchsort aufweisen, und ein apikaler Verschiebelappen schwierig und mit wenig Aussicht auf Erfolg durchzuführen ist.12,14,16,19,24,29 Ein apikaler Verschiebelappen würde z.B. bei hochlabialer Verlagerung unnötigerweise die bukkale Knochenlamelle freilegen (Becker)6 und das Risiko für Attachmentverlust unnötig erhöhen (Artun).2 Der apikale Verschiebelappen ist bei Fällen indiziert, in denen posttherapeutisch eine breitere Attached Gingiva erwünscht ist, oder der Zahn lateral zur „edentulous area“ verlagert ist.19 Becker6 sieht eine weitere Indikation in den Fällen, bei denen mit Ausnahme der Verlagerung kein kieferorthopädischer Behandlungsbedarf vorliegt. Durch die postoperativ unbedeckt bleibende Zahnoberfläche kann ein eventuell spontaner Durchbruch abgewartet werden und falls für eine aktive Eruption nötig, ein Bracket zu einem späteren Zeitpunkt geklebt werden. Im Folgenden werden beide Methoden der chirurgischen Freilegung dargestellt.

Geschlossene Elongation

Nach Umschneidung und Mobilisierung eines Mukoperiostlappens wird nur so viel Knochenkortikalis entfernt, bis der direkt zugängliche Kronenteil des retinierten Zahnes freiliegt (Abb. 3–5). Falls der Milcheckzahn noch persistiert, wird er extrahiert und es ist jeweils individuell zu überlegen, ob – wie von Crescini12 beschrieben – eventuell eine Tunnelierung erfolgen soll.

Nach sorgfältiger Blutstillung wird die freiliegende Zahnoberfläche mit Alkohol entfettet und angeätzt (Abb. 6). Nach reichlicher Spülung mit isotoner NaCl-Lösung wird die Oberfläche sorgfältig getrocknet. Ein applizierter Bindekunststoff verbessert

die Haftung des anschließend mit Kunststoff beschickten und aufgesetzten Eyelets/Knöpfchens mit Goldkettchen (Abb. 7). Nach Aushärten des Kunststoffes wird das Operationsfeld abschließend ausgiebig mit isotoner NaCl-Lösung gespült. Der reponierte, durch Knopfnähte fixierte Mukoperiostlappen deckt das gesamte Operationsfeld ab. Das Goldkettchen ragt am gewünschten Durchbruchsort am Alveolarkamm einige Millimeter über den Nahtbereich heraus (Abb. 8). Nach Abschluss der Wundheilungsphase wird der retinierte Zahn durch die Wirkung geeigneter orthodontischer Apparaturen wie ein „U-Boot“ unter der Schleimhaut in die gewünschte Position bewegt.

Offene Elongation (apikaler Verschiebelappen)

Operationstechnisch wird ein trapezförmiger Schleimhautlappen gebildet, inzisal die Schicht der Mukosa abpräpariert und das darunterliegende Periost zunächst belassen (Split flap).26 Anschließend wird der Mukosalappen nach apikal mobilisiert, Periost und Knochen – soweit vorhanden – sowie das Gewebe des Zahnsäckchens entfernt. Nachdem die Labialfläche des retinierten Zahnes möglichst vollständig freigelegt ist, wird der Lappen mit integrierter keratinisierter Gingiva annähernd 2 bis 3mm inzisal der Schmelz-Zement-Grenze fixiert. Nach zehntägiger Verbandsbehandlung erfolgt die Attachmentapplikation und anschließend die Elongation des retinierten Zahnes.

Kieferorthopädische Einstellung

Bukkal verlagerte Eckzähne können mit einer Vielzahl von Techniken aktiv elongiert werden. Vor der Einstellung des verlagerten Zahnes muss gegebenenfalls im Zahnbogen Platz geschaffen werden. Im Falle einer vollständigen Bebänderung lassen sich vom Bogen Gummiketten zum Attachment des Eckzahnes spannen, was jedoch nicht frei von unerwünschten Nebeneffekten auf die benachbarten Zähne ist. Außerdem lassen sich der Betrag und die Richtung der Kraft schlecht kontrollieren. Alternativ kann ein durchlaufender superelastischer Bogen direkt an das Attachment befestigt werden. Da dieses System ebenso wenig frei von Nebenwirkungen auf den ersten Prämolaren und den seitlichen Schneidezahn ist (Kokich),19 wird die gleichzeitige Verwendung eines starken Führungsbogens in Kombination mit einem superelastischen Teilbogen empfohlen. Durch dieses „Segmentdesign“ lassen sich unerwünschte Nebenwirkungen bei der Einordnung in den Zahnbogen kontrollieren.

Für die Einstellung verlagerter Eckzähne eignen sich Apparate mit einem Kräftepaar.20 Die Kraft kommt von bukkal und wird durch einen elastischen Drahtbogen, der an einem Molarenattachment fixiert wird, auf den Zahn übertragen. Das von uns verwendete Sys-tem besteht aus einem individuell gebogenen Teilbogen in Kombination mit einem Palatal Bar (Abb. 9 a–c). Der Teilbogen bzw. die Extrusionsfedern werden aus 0,0170 x 0,0250 starkem TMA gebogen und reichen vom Auxiliary-Tube des ersten Molaren zum Attachment des Eckzahnes. Durch den langen Hebel hat die Apparatur eine niedrige Lastbiegerate und kann deswegen während der Zahnbewegung in die Zielposition relativ konstante Kräfte und Momente abgeben (Burstone).8,9,11,20 Knapp vor dem Molarentube wird in den Teilbogen ein Loop eingebogen, um eine bessere Kontrolle über die angewandte Kraft und die Möglichkeit zum Nachaktivieren zu haben. In passivem Zustand kommt der lange Anteil des Teilbogens kaudal des verlagerten Zahnes zu liegen. Wird der Teilbogen im Eckzahnattachment anligiert, so wird sowohl eine Kraft in vertikaler Richtung als auch ein Drehmoment erzeugt. Die vertikale Kraft führt zur Extrusion des Eckzahnes und Intrusion des Molaren. Durch den Verlauf der Kraft bukkal des Widerstandzentrums entstehen Drehmomente und Kräfte, die als unerwünschte Nebenwirkungen an den beteiligten Zähnen Rotationen und Kippungen verursachen.25

Die Krone des ersten Molaren kippt nach mesial und bukkal, die Wurzel nach distal und palatinal. Der Eckzahn erfährt neben der gewünschten Extrusion ein Drehmoment, das zu einer palatinalen Kippung der Krone führt, da die Kraft bukkal des Widerstandszentrums angreift. Nur ein entsprechend zu biegender lingualer Wurzeltorque könnte dem entgegenwirken. Da dies jedoch während der aktiven Eruption nicht möglich ist, wird abhängig von der Lage des Eckzahnes der Hebelarm so gebogen, dass z.B. eine bukkalwärts gerichtete Kraft entsteht. Da sich die Apparatur in einem statischen Gleichgewicht befindet (Burstone),10 entstehen an den Zähnen, die in die Apparatur einbezogen sind, entgegengesetzt wirkende Kräfte. Entsprechend rotiert der Molar nach mesiopalatinal (Abb. 9 c). Ein Palatal Bar stabilisiert als Verankerungseinheit die Molaren gegen diese unerwünschten Nebenwirkungen. Ein Teilbogen für die zusätzliche Stabilisierung der Seitenzähne wäre wünschenswert, würde allerdings die Extrusionsfeder stören, sodass man sich nur auf den Palatal Bar beschränkt. Dieser kann so aktiviert werden, dass die Nebenwirkungen am Molaren reduziert werden. Deshalb empfiehlt es sich, einen herausnehmbaren anstelle eines gelöteten Palatal Bars zu verwenden. Um eine zu schnelle Extrusion des Zahnes zu vermeiden, sollte man mit einer Extrusionskraft von 40 bis 60 Gramm arbeiten und in relativ kurzen Intervallen die aktive Eruption kontrollieren. Wird die Kraftrichtung nicht exakt durch entsprechende Gestaltung der Feder vorgegeben, kann es im Verlauf der Extrusion zur Fenestrierung der Mukosa durch das Attachment kommen. Ist der Eckzahn an seinen physiologischen Standort angenähert, wird das Eyelet/Knöpfchen entfernt, ein Bracket geklebt und der Zahn an den fortlaufenden Bogen einligiert. Entsprechend der Entfernung von der angestrebten Position des Eckzahnes im Zahnbogen wird die Bogenqualität und -stärke gewählt.

Klinischer Einsatz

Die Patientin war zwölf Jahre alt. Auf dem OPG (Abb. 10) war die unterschiedliche Lage bei-der Oberkiefereckzähne in vertikaler Richtung zu erkennen. Bei der klinischen Untersuchung war vestibulär im Bereich des Eckzahnes 23 eine leichte Auftreibung zu palpieren. Die chirurgische Freilegung und aktive Eruption wurde zu die-sem Zeitpunkt nicht veranlasst, da die vertikale Verlagerung und die ausreichenden Platzverhältnisse einen eventuell spontanen Durchbruch erwarten ließen.

Ein Jahr später zeigt das neuangefertigte OPG (Abb. 11) die unveränderte Position von 23. Die klinische Situation zum gleichen Zeitpunkt zeigen die Abbildungen 12a–d. Der Zahn wurde gemäß der geschlossenen Elongation chirurgisch für die kieferorthopädische Einstellung vorbereitet. Die Einstellung des verlagerten Eckzahnes erfolgte nach dem vorher beschriebenen Konzept (Abb. 13a, b). Die Zähne 16 und 26 wurden mit Bändern und einem Palatal Bar mit Ausleger als Verankerungseinheit versehen. Die Gestaltung des Auslegers erfolgte so, dass der Zahn 24 gehalten wurde (Abb. 14).

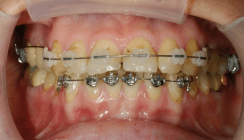

Ein Teilbogen, der in den Auxiliary-Tube des Molarenbandes von 26 eingefügt worden war, initiierte durch entsprechende Biegungen, wie vorher beschrieben, die aktive Eruption des Eckzahnes (Abb. 15). Somit konnte zu diesem Zeitpunkt eine vollständige Bebänderung mit entsprechender Beeinträchtigung für das subjektive Empfinden, die Ästhetik und die Mundhygienefähigkeit vermieden werden. Nachdem der Eckzahn an seinen physiologischen Standort im Zahnbogen angenähert war, erfolgte zur Korrektur von Zahnfehlstellungen und Feineinstellung von 23 die vollständige Bebänderung (Abb. 16). Das nach der kieferorthopädischen Einstellung angefertigte OPG (Abb. 17) zeigt die achsengerechte Stellung aller Wurzeln in mesiodistaler Richtung und den physiologischen Alveolarknochenverlauf an 23. Die klinischen Bilder zeigen die Okklusion nach Abschluss der Behandlung. Es liegt eine stabile funktionelle Okklusion und ästhetisch ansprechende Gingivakontur mit gesundem Parodontalzustand an 23 vor (Abb. 18a–d). Als Retentionsgerät wurde ein Hawley-Retainer eingegliedert.

Diskussion

Die erfolgreiche Einordnung bukkal verlagerter Eckzähne stellt für den Kieferorthopäden eine nicht alltägliche Herausforderung dar. Während bei palatinalen Verlagerungen die Schwierigkeit der Behandlung eher in der Biomechanik liegt, stehen bei den selteneren bukkalen Verlagerungen die posttherapeutisch optimalen Parodontalverhältnisse im Vordergrund. In der Literatur wurde viel über die verschiedenen Methoden der chirurgischen Freilegung und die jeweils resultierenden parodontalen und ästhetischen Ergebnisse berichtet. In jüngster Zeit beschränkten sich die verwendeten Techniken auf den apikalen Verschiebelappen und die geschlossene Elongation. Während der von Vanarsdall und Corn für den Zweck der Freilegung bukkal verlagerter Zähne beschriebene apikale Verschiebelappen in neueren Untersuchungsergebnissen zu Attachmentverlust und Rezessionen führte (Vermette),27 wird bei der geschlossenen Eruption der natürliche Zahndurchbruch nachempfunden. Dadurch entstehen hinsichtlich Gingivaverlauf und Attachmentniveau physiologischere Verhältnisse. Außerdem ist das Ergebnis in vertikaler Richtung stabiler. Es kommt nach geschlossener Elongation und anschließender kieferorthopädischer Einstellung seltener zu einem Rezidiv der ehemals verlagerten Zähne in vertikaler Richtung.

Die Apparaturen und Behandlungssysteme zur aktiven Eruption bukkal verlagerter Eckzähne versuchen, eine exakte Steuerung von Kraftrichtung und -ausmaß bei minimalen Nebenwirkungen für die Verankerungszähne zu erreichen. Die Kombination eines Palatal Bar mit individuell gebogenen Teilbögen bzw. Federn kommt diesem Ziel maximaler Behandlungssteuerung am nächsten. Der Palatal Bar dient als Verankerungseinheit, die Federn der Einstellung des bukkal verlagerten Zahnes in den Zahnbogen. Ein Vorteil des herausnehmbaren Palatal Bars besteht in der Möglichkeit, diesen entgegen den unerwünschten Nebenwirkungen des Teilbogens zu aktivieren. Durch diese stabile Verankerungseinheit kann bei ausreichenden Platzverhältnissen eine vollständige Bebänderung zu Beginn der Einstellung vermieden werden. Die Effektivität des Teilbogens liegt einerseits in der individuellen Justierung der Kraft- und somit Extrusionsrichtung des Eckzahnes und andererseits in der kontinuierlichen Kraftentwicklung. Der vertikalen Richtung bukkaler Verlagerungen entsprechend führt der Einsatz dieses Systems rasch zu einer aktiven Eruption des impaktierten Zahnes.

Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.

Autoren: Prof. Dr. Dr. med. dent. Nezar Watted, Dr. med. dent. Tobias Teuscher