Digitale Zahnmedizin 14.02.2013

Digital Journey – Das Ticket zum perfekten Lächeln

share

Einleitung

Die digitale Welt ist aus unserem Berufsfeld kaum noch wegzudenken. Vom digitalen Praxistimer, dem digitalen Röntgen, der digitalen Abdrucknahme bis hin zum komplexen Konstruieren des Zahnersatzes mithilfe neuester Tools … die Beispiele sind zahlreich und verdeutlichen den immer größer werdenden Einfluss digitaler Arbeitsprogramme auf unser alltägliches Schaffen. Viele Behandler zögern jedoch nach wie vor, sich auf diese „digitale Reise“ einzulassen.

Ein bis dato noch oft vernachlässigtes Feature ist der Einsatz digitaler Fotografie. Speziell bei der Aufbereitung ästhetisch kompromittierender Fälle ist dieses Tool jedoch unumgänglich. Im Zuge der Planung ist die erste gedankliche „Momentaufnahme“ schnell verschwommen, der Blick oft tunnelhaft auf die weiße Ästhetik gerichtet. Entscheidende Details wie Farbverlauf und Transparenz sind auf Röntgenbildern bzw. Situationsmodellen nicht zu erkennen. Die Folge ist ein oft lückenhaftes Behandlungskonzept, welches grundlegende Dinge wie die Analyse und Therapie der roten Ästhetik und Funktion nicht beinhaltet. Die Ergebnisse sind folglich nur von kurzer Langlebigkeit und ästhetisch unbefriedigend. Die digitale Fotografie erlaubt hier den entscheidenden, zweiten Blick auf die Dinge. Ausgehend von einem standardisierten Fotostatus können Asymmetrien und Diskrepanzen in der Gesichts- bzw. Displayanalyse leichter erkannt und in das Behandlungskonzept mit einbezogen werden (Magne et al.). Des Weiteren lassen sich funktionelle Probleme oft anhand extraoraler Fotografien vermuten. Der Zusammenhang zwischen Okklusion der Zähne und Stellung der Halswirbel wurde in zahlreichen Studien dargelegt (Sakaguchi et al. 2007; Huggare, Houghton 1996). So konnten bei Patienten mit CMD vermehrt Fehlhaltungen und Fehlfunktionen der Halswirbelsäule nachgewiesen werden (Keil B; Clark et al. 1987). Beyer et al. zeigten auch, dass bereits kurze Zeit andauernde, funktionelle Reize in einer Änderung der Muskelspannung und Körperhaltung resultieren (Beyer L. 2009). In solchen Fällen stellt die funktionelle Vorbehandlung des Patienten den entscheidenden Therapieschritt im Rahmen der Behandlung dar.

Fallvorstellung

Ein 66-jähriger Patient stellte sich zum Beratungsgespräch erstmalig in unserer Praxis vor. Sein Anliegen lag in der Korrektur der Oberkieferfront, die er als „dunkel und abgenutzt“ wahrnahm. Neben der klinischen Befundung erfolgte eine Dokumentation der Ausgangssituation via Röntgenaufnahmen, digitalen Fotoaufnahmen (extra- und intraoral) und Situationsmodellen.

Ausgangssituation

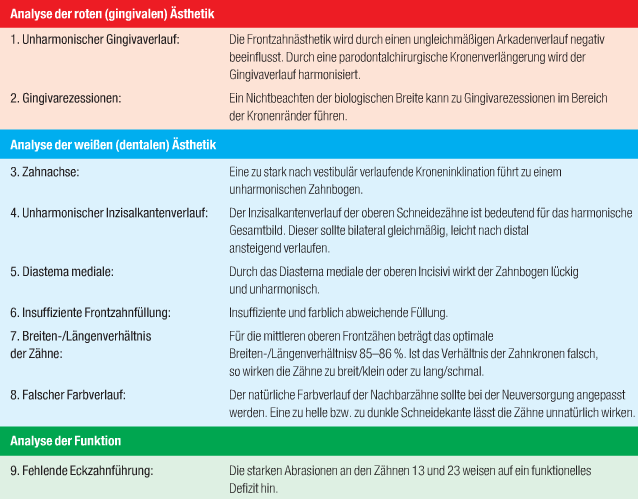

Abbildungen 1 und 2 zeigen die verfärbten, insuffizienten Kompositfüllungen und generellen Abrasionen des Inzisalkantenbereichs. Die Gingivarezessionen Regio 13 und 23 verursachten zudem eine erhöhte Thermosensibilität. Die detaillierte Schwarz-Weiß-Analyse (Abb. 3) verdeutlicht die Disharmonien im Frontzahnbereich. In der folgenden Tabelle werden neben den Defiziten der dentalen und gingivalen Ästhetik auch die funktionellen Problematiken dargestellt.

Prävisualisierung

Getreu dem Spruch „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ ist die Prävisualisierung des angestrebten Behandlungsergebnisses entscheidend für die Kommunikation mit dem Patienten. Anhand einer computersimulierten Darstellung des geplanten Ergebnisses konnte der Patient die geplanten Behandlungsschritte erstmals nachvollziehen (Abb. 4 und 5). Im zweiten Schritt wurde mithilfe eines funktionell-ästhetischen Wax-ups dem Patienten eine „greifbare“ Vorstellung der späteren Versorgung vermittelt. Per Tiefziehfolie wurde die neue Situation als Mock-up in den Mund übertragen und eine erste ästhetische und phonetische Diagnostik durchgeführt.

Behandlungsablauf

Primär erfolgte die funktionelle Vorbehandlung mittels Schienentherapie. Basierend auf den über das Zebris® JMA-Registriersystem ermittelten Vermessungsdaten wurde eine Zentrikschiene mit Front-/Eckzahnführung hergestellt und eingegliedert. Im engmaschigen Recall wurden Passung, Okklusion und Laterotrusion kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert. Bereits wenige Wochen nach Insertion der Schiene zeigte der Patient eine stabile statische und dynamische Okklusion. Zeitgleich erfolgte eine Aufhellung der natürlichen Zahnfarbe mittels In-Office-Bleaching von A 3,5 auf A 2. Zur Harmonisierung des Gingivaarkadenverlaufs erfolgte eine minimalinvasive, labiale Kronenverlängerung an den Zähnen 12–22. Das hier angewandte Procedere mit schallaktivierten, diamantierten Osteotomieaufsätzen nach Schwenk/Striegel hat sich langzeitprognostisch aufgrund seiner geringen Invasivität bewährt. In Regio 13 und 23 wurde die Gingiva parodontalchirurgisch verdickt. Via modifizierter Tunneltechnik nach Zuhr wurde eine Kollagenmatrix (mucoderm®, botiss biomaterials) bilateral eingebracht und vernäht. Drei Monate nach dem Eingriff erfolgte die prothetische Umsetzung. Die Zähne 13 bis 23 wurden unter maximaler Substanzschonung auf iso- bzw. supragingivalem Niveau präpariert (Abb. 6) und temporär mit einem Kompositprovisorium, welches nach Vorgabe des Wax-ups erstellt wurde, versorgt. Diese Methode erlaubte dem Patienten ein „Probetragen“ der neuen Situation und ermöglichte kleinere Modifikationen. Die definitiven Teilkronen wurden aus einer IPS e.max Presss-Keramik (LT, A2) hergestellt (Abb. 7 und 8) und adhäsiv einem Flowable-Komposit inseriert.

Behandlungsergebnis

Das Behandlungsergebniss (Abb. 9) überzeugt durch eine gleichmäßig verlaufende, interproximal voll ausgebildete Gingiva. Mit den Keramikteilkronen wurde sowohl ein harmonischer Zahnbogen erzielt als auch eine funktionell stabile Eckzahnführung etabliert. Zur Kompensation funktioneller Habits, wie z.B. Bruxismus, trägt der Patient auch weiterhin eine Aufbissschiene.

Fazit

Für ein erfolgreiches Behandlungskonzept ist die detaillierte Analyse und Befundung ein absolutes Muss. Um ein ansprechendes, harmonisches Endergebnis zu erzielen, genügt es nicht, sich lediglich auf die weiße Ästhetik zu beschränken. In vielen Fällen kann auch ein hochmoderner Zahnersatz die gingivalen Defizite nicht kompensieren. Dennoch wird heutzutage noch viel zu oft die digitale Dispalyanalyse gescheut oder deren Wertigkeit für ein schönes, ästhetisches Lächeln nicht erkannt. Die Therapie ästhetisch anspruchsvoller Behandlungsfälle fordert ein Behandlungskonzept, welches sowohl die dentalen, gingivalen als auch funktionellen Problematiken berücksichtigt. Die digitale Fotodokumentation ist hier ein gutes Hilfsmittel, von der auch die spätere Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker profitiert.

Autoren: Dr. Julia Hehn, ZA Michael Beisig, Dr. Marcus Striegel