Digitale Zahnmedizin 05.06.2014

Smile 3D – Röntgendiagnostik 2.0

share

Teil 1

Das Smile 3D-Konzept wurde von Dr. Dr. Hohl entwickelt, um die Vergleichbarkeit von Vorher-Nachher-Bildern zu erhöhen. Dies bezieht sich einerseits auf die intraorale Fotografie am Patienten sowie auf 3-D-Bilder durch CT- oder DVT-Aufnahmen. Das Smile 3D-Konzept bildet eine allgemeine Leitlinie zur optimalen Dokumentation, auch im forensischen Sinne aber auch als Basis wissenschaftlicher Dokumentation und Vergleichbarkeit. Selbst auf Fachvorträgen werden die Zuschauer standardisiert mit unterschiedlichsten Fotoperspektiven konfrontiert, denen oft selbst kein standardisiertes Vorgehen zugrunde liegt. Im Smile 3D-Konzept sind bestimmte Kriterien vorgegeben, die eine Umsetzung in der Praxis so einfach wie möglich machen sollen. Der folgende Artikel zeigt in einem ersten von insgesamt drei Teilen die genaue Vorgehensweise und die verwendeten Techniken des Smile 3D-Konzeptes. 2014 wird der Artikelreihe ein E-Book folgen, das interessierte Kollegen auf der Homepage www.smile3D.de herunterladen können.

Von der zweidimensionalen zur dreidimensionalen Diagnostik

Zu einer exakten Patientendokumentation gehört eine zeitgemäße Diagnostik. Gerade durch die stetig präsenteren DVT-Geräte in vielen Praxen rückt das Thema 3-D-Röntgendiagnostik immer weiter in den Vordergrund – um nicht zu sagen in den Praxisalltag vor. Doch beginnen wir am Anfang: Goldstandard zur Befunderhebung vor chirurgischen Eingriffen, insbesondere vor Implantationen, ist nach wie vor das Orthopantomogramm, kurz OPG oder OPTG. Bekanntermaßen handelt es sich hierbei um eine zweidimensionale Aufnahme, zudem um eine Projektion des Kieferbogens in die Ebene. Soviel vorweg: Das OPG an sich soll in diesem Artikel nicht infrage gestellt werden – es ist aus einer modernen Zahnarztpraxis nicht mehr wegzudenken. Allerdings ist die Aussagekraft begrenzt, es gilt, einige Unsicherheitsfaktoren zu kennen, um sicher mit ihnen umgehen zu können. Sicherlich bietet das OPG eine hervorragende Möglichkeit, sich schnell einen umfänglichen Überblick zu verschaffen.

Zu den Hauptnachteilen gehört dennoch die fehlende dritte Dimension. So ist es zwar beispielsweise möglich, die Dimensionen des Kieferknochens zumindest grob in Höhe und Länge einzuschätzen, jedoch fehlt die Information über die Breite (bzw. Tiefe) gänzlich. So kann man sich anhand der Aufnahme niemals sicher sein, ob die vermutete Höhe in dieser Form überhaupt nutzbar ist. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist die Höhe des Kieferkamms zwar wie vermutet ausreichend, die Breite jedoch erst ein gutes Stück später für eine Implantation ausreichend. Hinzu kommt, dass OPG-Aufnahmen zu den Rändern hin eine Projektionsverzerrung aufweisen, die dazu führt, dass die abgebildeten Strukturen bis zu 25 Prozent größer erscheinen als sie tatsächlich sind. Sicherlich lassen sich solche Abweichungen mit Messkugeln oder anderen Referenzsystemen in etwa erkennen, eine absolute Wissenschaft ist dies jedoch auch nicht.

Ein weiteres Problem dieser Aufnahmetechnik ist die schlechte Erkennbarkeit bestimmter Strukturen, wie beispielsweise des Nervus alveolaris inferior, beziehungsweise die genaue Lagebestimmung desselben in der Z-Achse.

Alles in allem ist festzustellen, dass eine OPG-Aufnahme gerade bei bestimmten Eingriffen eine hohe Unsicherheit bietet. Fairerweise muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass ein OPG natürlich nicht die einzige Informationsquelle der Befunderhebung oder Behandlungsplanung ist, gleichwohl stellt sich die Frage nach der Verfügbarkeit eines genaueren Verfahrens.

Bis Mitte der 1990er-Jahre stand für eine präzisere Röntgenaufnahme einzig eine Computertomografie zur Verfügung – und somit ein Verfahren mit einer um Größenordnungen höheren Strahlenbelastung für den Patienten. Erst 1996 wurde dann als Alternative die sogenannte „Digitale Volumentomografie“, kurz DVT, von der Firma NewTom s.r.l. vorgestellt. Beim DVT, im Englischen mit „Cone-Beam-CT“ (Konusstrahl-CT) fachlich passender beschrieben, wird ein konusförmiger Röntgenstrahl einmal um den Patienten herumbewegt. In Verbindung mit dem auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Detektor kann so in einem einzigen Umlauf eine komplette Aufnahme erzeugt werden. Zum Vergleich: Konventionelle Computertomografen benötigen für die Aufnahme beider Kiefer zum Teil bis zu 100 Umläufe.

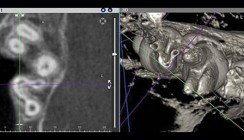

Waren frühe Geräte noch mit Bildverstärkern ausgerüstet, die Röntgenstrahlen regten einfach gesprochen also eine phosphoreszierende Mattscheibe zum Leuchten an, die von der Rückseite „abfotografiert“ wurde, sind aktuelle Geräte mit sogenannten „Flat Panels“ ausgerüstet. Die Röntgenstrahlen werden hierbei von einem speziellen Chip direkt in elektrische Signale, also in digitale Daten umgewandelt. Die Bildqualität ist hierbei in Sachen Kontrast und Informationsdichte deutlich höher. Die gelieferten Bilddaten sind bei CT und DVT schlussendlich relativ ähnlich. So wird aus dem erzeugten Volumendatensatz ein Stapel einzelner Axialschichten generiert, bei aktuellen Geräten bis zu 600. Die Auflösung beträgt hierbei im Minimum weniger als 0,1 mm und ist somit sehr genau. Mit aktuellen Softwaresystemen können diese Daten dann in beliebigen Achsen geschnitten und dargestellt werden. Zudem ist nun erstmals eine dreidimensionale Darstellung der aufgenommenen Strukturen möglich. Von großem Vorteil sind DVT-Geräte auch dann, wenn es um die effektive Strahlenbelastung geht.

Anders als beim CT, bei dem bis zu 1.000 μSv in Kauf genommen werden müssen, liegt das DVT mittlerweile bei gerade mal gut 50 μSv. Dies ist ein Wert, der auch für viele nach wie vor gebräuchliche analoge OPGs dokumentiert ist.

Insofern kann die Strahlenbelastung nicht mehr als Argument gegen DVT-Aufnahmen im Vergleich zu OPG-Aufnahmen verwendet werden.

Die 3-D-Diagnostik und die Schablonentechnik

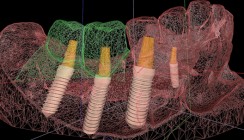

Ein weiterer Vorteil von 3-D-Diagnostik mit DVT-Datensätzen ist die Möglichkeit, Bohrschablonen auf Basis dessen fertigen zu können. Hierbei wird der dreidimensionale Datensatz als Grundlage für die Berechnung der Knochen- oder Zahnoberfläche genommen und im Sinne eines digitalen dreidimensionalen Negativs eine optimal passende Form einer Schablone generiert. Oftmals wird hierbei zur Erhöhung der Genauigkeit zusätzlich ein optischer 3-D-Scan eines Gipsmodells oder ein Intraoralscan der Zahnstruktur herangezogen. Durch dieses sogenannte Matching können störende Artefakte, die insbesondere durch Reflexionen der Röntgenstrahlen an metallischen Strukturen entstehen, ausgeblendet werden.

Die so errechnete Schablone kann dann mit Verfahren des Rapid Prototypings, also des 3-D-Drucks, digital ausgedruckt werden. Frühere Verfahren, bei denen eine mit Referenzkörpern ausgestattete Scanschablone im Dentallabor zur Bohrschablone umgebaut wird, können als überholt angesehen werden. Zunächst spricht allein der immense Aufwand gegen die Verwendung eines solchen Systems, vielmehr bieten sich jedoch bei einem digitalen System deutliche Vorteile in der Einfachheit der Anwendung. So kann bei digitalen Druckverfahren in den allermeisten Fällen auf die Verwendung einer Scanprothese verzichtet werden. Der große Vorteil besteht hierbei darin, dass die DVT-Aufnahme unmittelbar angefertigt werden kann und nicht erst auf die Fertigstellung der Scanprothese durch das Labor gewartet werden muss – gemeinhin ist hiermit verbunden, dass der Patient zu einem weiteren Termin in die Praxis kommen muss. Digitale Schablonenverfahren stellen daher eine große Zeit- und Kostenreduktion dar. Einzig bei sehr umfangreichen Planungen, wie zum Beispiel bei der Versorgung zahnloser Kiefer, sollte auf eine Scanprothese zurückgegriffen werden, um neben der optimalen Implantatposition im Knochen auch die optimale Position aus prothetischer Sicht zu finden.

Digitale Sofortversorgung

Das jüngste Kapitel in der digitalen Zahnheilkunde stellt sicherlich die digitale Sofortversorgung dar. Hierunter versteht man die Fertigung eines Provisoriums noch vor der eigentlichen Behandlung. Aus der 3-D-Planung heraus werden Knochenmodelle errechnet und wiederum ausgedruckt, die für die Versorgung mit Laboranalogen vorbereitet sind. Auf diese Weise kann das Labor relativ exakt eine Situation simulieren, wie sie sich nach der OP im Mund des Patienten wiederfinden wird – und hierfür einen Zahnersatz anfertigen.

Die konsequente Weiterführung eines solchen Konzeptes stellt die komplett digitale Fertigung dar, bei der die Planung direkt in eine CAD/CAM-Planungssoftware zur direkten Planung eines Zahnersatzes überführt wird. Solche Systeme kommen in jüngster Zeit vermehrt auf den Markt. Es sei jedoch auch darauf hingewiesen, dass die navigierten Implantationsverfahren nach wie vor (und eine deutliche Änderung ist nicht abzusehen) eine gewisse, wenn auch geringe, Ungenauigkeit aufweisen, da ein gewisser Fehler nicht auszuschließen ist. Quelle der Toleranzen sind neben dem DVT selbst insbesondere auch die Bohrerführungssysteme, die technisch bedingt ein gewisses Spiel aufweisen müssen, um insbesondere thermische Effekte zu minimieren.

Chirurgietrays

Die konsequente Umsetzung der navigierten Chirurgie stellen die sogenannten Full Guided Trays dar, bei denen von der Pilot- bis zur Finalbohrung sämtliche Bohrschritte schablonennavigiert durchgeführt werden und sogar das Implantat durch die Schablone tiefengestützt inseriert werden kann. Zumeist werden hierfür Schablonen mit einer großen Masterhülse verwendet, deren Durchmesser mit Bohrschlüsseln („Spoons“) auf den jeweiligen Bohrerdurchmesser reduziert werden. Je nach Implantatsystem sind auch Systeme ohne Spoons erhältlich, bei denen entweder die Geometrie des Bohrers bereits auf die Masterhülse angepasst oder eine auf dem Bohrerschaft verschiebbare Reduktionshülse angebracht ist. Bei Systemen mit Spoons sollte darauf geachtet werden, dass diese sich in der Schablone arretieren lassen, um sie während des Bohrprozesses nicht separat festhalten zu müssen.

Hinweis: Die 3-D-Darstellungen wurden mit dem Magelansystem der Fa. medentis erstellt.