Endodontologie 07.11.2024

Zahnerhalt eines Oberkieferfrontzahnes trotz ausgeprägter Osteolyse

share

Zahntraumata stellen eine komplexe Herausforderung hinsichtlich Diagnostik, Therapie und möglicher Spätfolgen dar. Die Bedeutung der Nachkontrollen und die Notwendigkeit des interdisziplinären Austausches bei der Behandlung von Traumata soll anhand des nachfolgenden Falles verdeutlicht werden.

Anamnese

Im April 2022 stellte sich ein 30-jähriger männlicher Patient mit unauffälliger Allgemeinanamnese erstmals in der Hochschulambulanz der Zahnerhaltung und Parodontologie (Zahnklinik 1) des Universitätsklinikums Erlangen vor. Er gab persistierende, dauerhafte Beschwerden in der Oberkieferfront trotz Behandlung beim Hauszahnarzt an. Die Zähne 21 und 22 waren beide am Vortag alio loco trepaniert worden, Zahn 21 war laut Patient nach Trepanation mit einer medikamentösen Einlage versorgt worden. Da der Wurzelkanal des Zahnes 22 vom Vorbehandler nicht aufgefunden werden konnte, wurde der Zahn direkt adhäsiv mit Komposit verschlossen. Im Anschluss wurde der Patient bezüglich einer Wurzelspitzenresektion (WSR) als Versuch des Zahnerhaltes und der alternativen Therapieoption Extraktion mit anschließender Implantatversorgung beraten. Bei Vorstellung in der Hochschulambulanz der Zahnklinik wünschte der Patient neben der Schmerzbehandlung auch eine Zweitmeinung bezüglich des Erhalts von Zahn 22.

Klinischer und röntgenologischer Befund

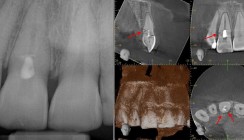

Bei der klinischen Untersuchung war an Zahn 21 ein provisorischer Trepanationsverschluss zu erkennen, Zahn 22 war auf der Palatinalfläche mit Komposit gefüllt. Beide Zähne reagierten nicht auf den Sensibilitätstest mit CO2-Schnee und waren perkussionsempfindlich. Außerdem war die Mobilität der Zähne 21 und 22 leicht erhöht (Grad I) und es lag eine druckdolente Schwellung im Vestibulum vor. Zur röntgenologischen Diagnostik wurden Einzelzahnaufnahmen der betroffenen Zähne angefertigt (Abb. 1). Hierbei ließ sich eine ausgeprägte, klar abgegrenzte apikale Radioluzenz mit ca. 9 mm Durchmesser ausgehend von Zahn 22 feststellen, die mit einer Abflachung der Wurzelspitze als Hinweis auf Resorptionsvorgänge einherging. Weiterhin war erkennbar, dass dieser seitliche Schneidezahn bis zur Hälfte der Wurzellänge großlumig mit einem röntgenopaken Material gefüllt worden war. Apikal davon ließ sich eine zunächst schmale, in Richtung apikal stark erweiterte Kanalstruktur erkennen.

Diagnose und Therapieplanung

Anhand der klinischen und röntgenologischen Befunde wurde für Zahn 21 die Diagnose einer irreversiblen akuten Pulpitis gestellt. An Zahn 22 wurde ein insuffizient gefülltes Wurzelkanalsystem mit akutem periapikalem Abszess diagnostiziert. Da der Zahn 22 bis auf den Trepanationsverschluss ungefüllt war und kein Anhalt auf eine parodontale Erkrankung des Zahnes vorlag, ist als Ursache für die Entstehung der endodontischen Problematik eine Karies bzw. eine Restauration sowie eine iatrogene und auch eine parodontale Ursache sehr unwahrscheinlich. Auf Nachfrage konnte sich der Patient jedoch daran erinnern, dass er vor ungefähr zwei Jahren beim Sportklettern einen Unfall hatte, bei dem auch die Zähne betroffen waren. Eine traumatisch bedingte Pulpanekrose erscheint als Ursache für den entstandenen apikalen Prozess also wahrscheinlich.

Nach ausführlicher Aufklärung des Patienten anhand der Befunde wurde gemeinsam ein Therapieplan festgehalten. An Zahn 21 wurde eine unkomplizierte, endodontische Primärbehandlung geplant, die problemlos durchgeführt werden konnte und im weiteren Verlauf nicht detailliert dargestellt werden soll. Für Zahn 22 wurde zunächst eine orthograde, nichtchirurgische Revisionsbehandlung geplant, die auch laut aktueller Leitlinie zur Wurzelspitzenresektion „grundsätzlich das weniger invasive Verfahren“ darstellt.1 Ziel war dabei, unter anschließender engmaschiger klinischer und röntgenologischer Kontrolle die Ausheilung des periapikalen Prozesses und somit den Therapieerfolg zu bewerten.

Therapie

Am Tag der Erstvorstellung erfolgte eine Entlastung des Abszesses mittels Inzision unter Lokalanästhesie. Nach Pusabfluss wurde die Abszesshöhle mit steriler Kochsalzlösung gespült. Dem Patienten wurden sterile Tupfer und ein Kühlpad mitgegeben. Des Weiteren wurde zur Analgesie Ibuprofen 600 mg verordnet.

Am geplanten Folgetermin für den Beginn der Revisionsbehandlung an Zahn 22 stellte sich der Patient abgesehen von einer leichten apikalen Druckdolenz schmerzfrei vor. Unter absoluter Trockenlegung mittels Kofferdam wurde die Zugangskavität angelegt. Als Nächstes erfolgte die Entfernung des Komposits aus dem Kanallumen unter Verwendung eines Operationsmikroskops. Im Bereich der Wurzelwände wurde Komposit belassen, um eine iatrogene Perforation zu vermeiden. In 15 mm Tiefe eröffnete sich apikal des mit Komposit verschlossenen Bereiches der nicht instrumentierte Abschnitt des Wurzelkanalsystems. Anschließend wurde der apikale Abschnitt mit Handfeilen in ISO-Größe 15 instrumentiert, wobei sich bei einer vorsichtigen Überinstrumentierung erneut Pus und Blut über den Kanal entleerten. Nach Spülung des Kanals mit steriler Kochsalzlösung wurde die Arbeitslänge endometrisch bestimmt und röntgenologisch verifiziert (Abb. 2). Es erfolgte die weitere Spülung des Kanals mit Natriumhypochlorit (NaOCl, 3 %). Nach Trocknung mit sterilen Papierspitzen wurde ein dünnfließendes, vorgemischtes Kalziumhydroxidpräpat eingebracht und der Zahn provisorisch adhäsiv verschlossen.

In der zweiten Sitzung sechs Wochen später war immer noch eine leichte apikale Druckdolenz vorhanden. Nach absoluter Trockenlegung erfolgte unter Spülung mit NaOCl die Aufbereitung der röntgenologisch sichtbaren „Engstelle“ im Kanal mit Handinstrumenten bis hin zu ISO 70 als abschließende Größe. Da auch im Rahmen dieser Sitzung eine geringe Menge Pus über den Kanal abfloss, wurde nochmals ein Kalziumhydroxidpräparat eingebracht und der Zahn provisorisch verschlossen.

In der letzten Sitzung weitere vier Wochen später zeigte sich Zahn 22 klinisch unauffällig: Es war keine apikale Druckdolenz mehr vorhanden und der Zahn nicht mehr perkussionsempfindlich. Nach Anlegen des Kofferdams und Entfernung des provisorischen Verschlusses wurde die medikamentöse Einlage unter intensiver Spülung von NaOCl entfernt. Vor der Wurzelkanalfüllung wurde eine Masterpointaufnahme zur erneuten Verifizierung der Arbeitslänge durchgeführt (Abb. 3).

Zur Entfernung der durch die mechanische Aufbereitung entstandenen Schmierschicht wurde für eine Minute mit Zitronensäure (10 %) gespült. Die abschließende Spülung erfolgte mit 5 ml NaOCl (3 %). Nach Trocknung des Kanals mit sterilen Papierspitzen wurde ein MTA-Plug (MTA Angelus, Angelus) mit 4,5 mm Schichtstärke zur apikalen Obturation eingebracht. In das Kanallumen wurde ein Glasfaserstift (Whitepost dc Größe 4, FGM) passiv ohne Stiftbettbohrung mit einem dualhärtenden Komposit (LuxaCore Z, DMG) inseriert. Die Trepanationsöffnung wurde final in Adhäsivtechnik mit einem Komposit (Clearfil majesty ES Flow, Farbe A2, Kuraray) verschlossen und ein Kontrollröntgenbild angefertigt (Abb. 4).

Der Patient wurde sechs sowie zwölf Monate nach der abgeschlossenen Behandlung für Nachkontrollen wieder vorstellig. Er war seit der durchgeführten Sekundärbehandlung durchgehend beschwerdefrei. Bei der Einjahreskontrolle zeigte sich Zahn 22 weiterhin klinisch unauffällig (Abb. 5a–c). Es war keine Perkussionsempfindlichkeit bzw. apikale Druckdolenz vorhanden und es lag keine erhöhte Mobilität mehr vor. Röntgenologisch stellte sich die apikale Läsion deutlich rückläufig im Vergleich zur Ausgangssituation dar (Abb. 6a und b). Der Patient wurde über weitere notwendige klinische wie auch röntgenologische Nachkontrollen aufgeklärt. Die nächste Kontrolle ist in einem Abstand von weiteren sechs Monaten geplant.

Bedeutung der Nachkontrollen bei Trauma

Der dargestellte Fall zeigt, wie wichtig regelmäßige Nachkontrollen trotz vermeintlich „harmloser“ Zahntraumata wie z. B. Konkussionen oder Lockerung sind, um Spätfolgen rechtzeitig zu erkennen und Komplikationen möglichst zu vermeiden. Insbesondere periradikuläre, entzündliche Prozesse und Wurzelresorptionen sind hierbei entscheidend für den Zahnerhalt und sollten deshalb frühzeitig entdeckt und dementsprechend therapiert werden.2

Eine Pulpanekrose, die sich durch Unterversorgung der Pulpa im Rahmen einer Dislokationsverletzung entwickeln kann, entsteht oft unbemerkt und kann über Jahre hinweg symptomlos bleiben. Die bakterielle Infektion der nekrotischen Pulpa ist dabei ein sekundärer Prozess.2, 3 Die apikale Parodontitis stellt das Resultat aus der infizierten Pulpanekrose dar und wird in den meisten Fällen röntgenologisch festgestellt.2, 4

Gemäß der aktuellen S2k-Leitlinie Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne sollten bei den meisten Verletzungsarten klinische Kontrollen im zeitlichen Abstand von drei und sechs Wochen sowie drei, sechs und zwölf Monaten geplant werden. Anschließend sollte mindestens in den ersten fünf Jahren eine Nachkontrolle pro Jahr erfolgen. Röntgenologische Kontrollen können von den angegebenen klinischen Nachsorgeintervallen abweichen und hängen von der klinischen Situation bzw. der individuellen Risikobewertung ab (z. B. minderjährige Patienten). Bei schweren Dislokationsverletzungen (Avulsion, Intrusion, laterale Dislokation > 2 mm) sollten im Rahmen der genannten Kontrollintervalle möglichst immer auch röntgenologische Aufnahmen angefertigt werden, da hier das Risiko der Pulpanekrose und von Wurzelresorption besonders hoch ist. Bei Kronenfrakturen mit erfolgreichem Vitalerhalt der Pulpa (anhaltend eindeutig positive Sensibilitätsprobe) können die Intervalle für röntgenologische Nachkontrollen verlängert werden.2 Grundsätzlich sollten Patienten bzw. deren Erziehungsberechtigte immer auch über potenzielle Spätfolgen und ggf. notwendige Folgebehandlungen aufgeklärt sowie darauf hingewiesen werden, sich bei Anzeichen einer Pulpanekrose (Verfärbung, Aufbissbeschwerden, Schwellung) zeitnah vorzustellen.2

Alternative Therapieoptionen

Der Patient war bereits zu einem Versuch des Zahnerhaltes mittels Wurzelspitzenresektion (WSR) beraten worden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Fassung der deutschen Leitlinie zur Wurzelspitzenresektion (Tab. 1) ist die Indikationsstellung vor orthogradem Vorgehen für diesen Fall infrage zu stellen.1

Da röntgenologisch apikal des Komposites eine geradlinige, bis zum Apex durchgängige Kanalstruktur zu erkennen war und der Kanal weder obliteriert noch nicht mehr instrumentierbar erschien, war die Indikation zur WSR ohne vorherigen Versuch der suffizienten orthograden Wurzelkanalbehandlung nicht gegeben. Ebenso stellt das Komposit in der zervikalen Wurzelhälfte ein Hindernis dar, was unter Einsatz eines Operationsmikroskopes durchaus überwunden werden kann. Für eine orthograde Revision spricht außerdem, dass als Ursache für die Entstehung der apikalen Läsion eine bakterielle Besiedelung des Wurzelkanals wahrscheinlich und es für den Erfolg der Behandlung entscheidend ist, eine ausreichende Desinfektion zu erreichen.5

Ferner ist es eine weitverbreitete Ansicht, dass bei der Größe der apikalen Läsion eine „Zyste“ vorliegt und diese nicht adäquat auf eine Revisionsbehandlung reagieren wird, weshalb eine chirurgische Intervention auf jeden Fall notwendig sei.6 Der Begriff der Zyste ist jedoch rein histologisch definiert und kann nicht allein anhand von Röntgenaufnahmen diagnostiziert werden. Bereits 1998 stellte der Schweizer Forscher Nair fest, dass der Anteil der echten radikulären Zysten bei unter 10 Prozent aller apikaler Läsionen liegt und vergleichsweise dazu unverhältnismäßig viele chirurgische Eingriffe an der Wurzelspitze mit dem Ziel, diese Läsionen zu „enukleiren“, durchgeführt werden.7 Da bei den meisten apikalen Prozessen ein Ansprechen auf eine adäquate, von orthograd durchgeführte endodontische Behandlung zu erwarten ist, sollte eine WSR erst durchgeführt werden, wenn die vorangegangene endodontische Behandlung nicht zum Erfolg geführt hat bzw. nicht durchführbar war.8

Eine WSR kam aus unserer Sicht in dem vorangehend beschriebenen Fall daher nicht als Therapie der ersten Wahl infrage. Falls durch die orthograde Revisionsbehandlung keine Ausheilungstendenz der Läsion zu erreichen gewesen wäre, hätte die WSR als nachfolgende Therapieoption wieder in Betracht gezogen werden können. Auch die Extraktion und nachfolgende Implantation hätten dann eine valide Therapieoption aufgrund der Krankengeschichte und der Größe des teilweise iatrogen verursachten Zahnhartsubstanzverlustes dargestellt.

Fazit

Um Spätfolgen rechtzeitig zu erkennen, sollte sichergestellt werden, dass Patienten gemäß des Verletzungsmusters nach erlittenem Zahntrauma zu den empfohlenen Nachkontrollen einbestellt werden. Die aktuelle S2k-Leitlinie Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne bietet nicht nur Informationen zu der notwendigen Diagnostik und den Therapieoptionen nach Zahnunfällen, sondern erläutert auch Empfehlungen bezüglich der Nachsorgeintervalle. Die Patienten selbst sollten auch hinreichend für potenzielle Spätfolgen sensibilisiert werden. Dabei bietet neben der zahnärztlichen Beratung in der Praxis auch die Internetpräsenz der Initiative der Deutschen Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie e.V. (DGET) mit dem Titel „Rette deinen Zahn“ wissenschaftlich fundiertes und übersichtlich dargestelltes Aufklärungsmaterial für betroffene Patienten.9

Bevor die Entscheidung zu einer retrograden Wurzelspitzenresektion getroffen wird, sollte immer überdacht werden, ob die orthograde Revision eine Behandlungsmöglichkeit darstellt. Erst wenn diese nicht zum Erfolg führt oder nicht durchgeführt werden kann, sollte die WSR als Ultima Ratio des Zahnerhaltes zum Einsatz gebracht werden. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und der fachliche Austausch zwischen endodontisch und oralchirurgisch tätigen Kollegen ist zur optimalen Patientenversorgung dabei essenziell.

Dieser Artikel ist unter dem Titel „Zahnerhalt eines Oberkieferfrontzahnes trotz ausgeprägter Osteolyse mittels orthograder Revisionsbehandlung“ im EJ Endodontie Journal erschienen.