Zahntechnik 10.01.2024

Gesichtsscan als entscheidender Faktor im funktionellen digitalen Workflow

share

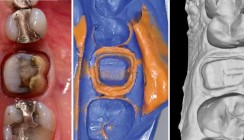

Aufgrund des wachsenden Wunsches der Patienten nach vollkeramischem ästhetischen Zahnersatz haben sich sowohl die Zahntechnik als auch die Zahnmedizin in den letzten Jahren im Bereich der Diagnose- und Verfahrenstechnik grundsätzlich gewandelt. Was aber geblieben ist, ist die Problematik der funktionellen Zuordnung im digitalen Workflow. Der Fachbeitrag von Prof. Dr. Karsten Kamm geht der Frage nach, wie sich Funktionsebenen in einen virtuellen Artikulator übertragen lassen.

Grundsätzlich muss auch der Zahntechniker beim Herstellen von Zahnersatz bedenken, dass das Kauorgan kein autonomes System ist, sondern vielmehr eingebettet in einem kybernetischen Regelkreis arbeitet. Somit sind bei der Planung respektive Herstellung eines Zahnersatzes zusätzlich zu Zähnen, Ober- und Unterkiefer auch die Muskulatur, die Kiefergelenke und ganzkörperliche skelettale Parameter einzubeziehen. Im funktionellen digitalen Workflow benötigt die Zahntechnik in erster Linie folgende Parameter:

- die Lage des Oberkiefers

- die Mittellinie

- das Kauzentrum und

- die Okklusionsebenen.

Anatomische Landmarken und Ebenen

Zunächst einmal benötigen wir den Oberkiefer im dreidimensionalen Raum. Doch wie bekommen wir diese Punkte und Ebenen übertragen? Als erstes benötigen wir dazu die natürliche Kopfhaltung (Natural Head Position NHP). Diese wird ohne exogenen Einfluss ermittelt. Sie ist die vom Patienten wahrgenommene Ebene, die er selbst vor dem Spiegel bestimmt. Unbeeinflusst von der skelettalen Klasse und möglichen Asymmetrien des Gesichtsschädels können über die NHP die dreidimensionale Lage des Oberkiefers erfasst und die Neigung der Okklusionsebene winkelgenau zur Nullebene angegeben werden.

Die natürliche Kopfposition (NHP) ist eine standardisierte und reproduzierbare Position, bei der der Kopf in aufrechter Haltung steht und die Augen auf einen Punkt in der Ferne auf Augenhöhe gerichtet sind, was impliziert, dass die Sehachse horizontal ist. Die Kombination zwischen eigener Kopfhaltung und Spiegelposition gibt dem Patienten die Möglichkeit, mit all seinen natürlichen Mitteln (Augen, Nackenmuskulatur, Gleichgewichtsorgan) zu zentrieren. Diese Position ist jederzeit in gleichem Maße nachvollzieh- und reproduzierbar. Nicht nur die natürliche Kopfhaltung, sondern auch der dazugehörige Okklusionslinienwinkel (Ala-Tragus-Linie) können somit ermittelt werden. In einer 5-Jahres-Studie von Cooke 19902 zeigte sich, dass ein Patient seine natürliche Kopfhaltung nur um bis zu 1 bis 2 Grad dreht, sobald er sich aufrechtstehend in einem Spiegel direkt in die Augen sieht. Gestützt wird dieses Ergebnis von einer 15-Jahres-Studie von Peng et al.1

Evaluation der natürlichen Okklusionsebene

Jeder Mensch ist anatomisch asymmetrisch (Chae-Eun Yang et al.3). Es bedarf einer individuellen Analyse des Systems „Mensch“, bei welcher natürliche Asymmetrien evaluiert und beim Anfertigen des Zahnersatzes berücksichtigt werden.

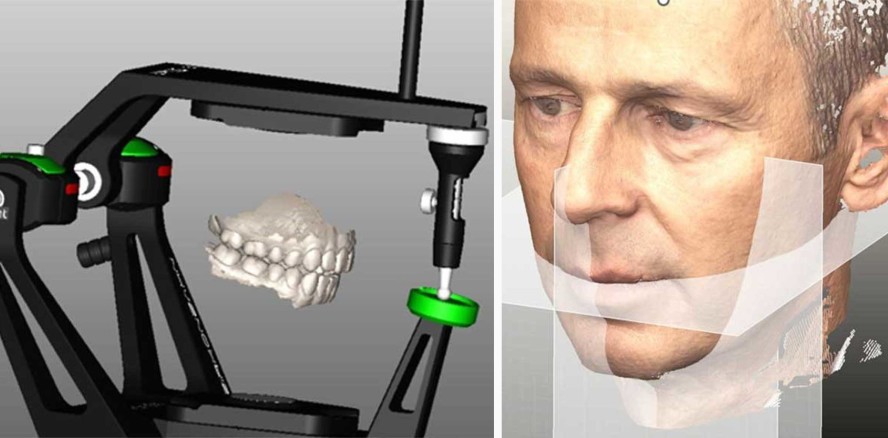

Heute übertragen wir die natürliche Kopfposition mit dem Gesichtsscan. Der Patient schaut in den Spiegel des Gesichtsscanners und nimmt dabei die NHP ein. Mit dem One-Shot-Scanning RAYFace können wir Gesichtsdaten mithilfe der Serienbildfunktion in 0,5 Sekunden schnell und einfach erfassen. Mithilfe der KI-Technologie findet dann ein schnelles und einfaches Matching von Intraoralscan- und DICOM-Daten mit dem Gesichtsscan statt. Dies benötigt nur eine Minute. Das Gesicht wird somit automatisch in der NHP in der Software positioniert. Somit können jetzt alle anatomischen Landmarken und Ebenen im Gesicht abgegriffen werden. Wir können jetzt die Okklusionsebenen einfach voll automatisiert mithilfe der KI festlegen.

Die Rolle der Ala-Tragus-Linie

Hierbei spielt die Ala-Tragus-Linie die entscheidende Rolle. In Studien, u. a. von Xie et al.4, identifizierten Wissenschaftler die Verbindungslinie vom Unterrand des Nasenflügels zum Mittelpunkt des Tragus, also die sogenannte Ala-Tragus-Ebene, paralleler zur Okklusionslinie als die häufig verwendeten Camper’sche oder Frankfurter Ebene. Die Ala-Tragus-Linie kann patientenindividuell variieren und man stößt auf Asymmetrien.5-7

Auch dieser Schritt läuft KI-unterstützt wieder automatisiert ab: Alle Landmarken und Ebenen werden mithilfe des Autoadjustment der Software des Gesichtsscans perfekt in die Software übertragen. Der Ray Gesichtsscan und die automatische Matching-Technologie unterstützen die Diagnose sowie Beratung der Patienten und führen dazu, dass sie in verschiedenen Softwareprogrammen mit hoher Skalierbarkeit eingesetzt werden können.

Wir können nun direkt in der Software ein Smile Design durchführen. Auch hier findet mittels KI eine automatische Erstellung von Landmarken sowie Goldenem Schnitt statt und werden automatische Zahnbibliotheken nach Diagnosestandards positioniert. Die Zuordnungen der NHP und der Ala-Tragus-Linie sowie der daraus resultierenden Okklusionsebene können direkt in das Dentallabor übermittelt und über Schnittstellen in die Software exocad oder 3Shape übertragen werden.

Vermutete vertikale Dimension

Die Bisshöhe wird grundsätzlich immer gemeinsam mit dem Patienten (physisch und muskulär) erarbeitet. Hierbei können mit verschiedenen Analysesystemen (zebris, Modjaw, Freecorder u. a.) die Lage des Unterkiefers festgelegt und in das System übertragen werden.

Dynamische Störkontakte werden vor der Planung und Umsetzung erkannt und können bis zu einem gewissen Maße eliminiert werden. Die Dynamik der Unterkieferbewegungen können realitätsnah wiedergegeben und die Kondylenbahnneigung, die Immediate Sideshift (ISS) sowie der Bennet-Winkel berücksichtigt werden. Real Movement ist somit möglich.

Fazit

Der Gesichtsscan ermöglicht einen effizienten Arbeitsablauf mit mehrwinkligen Gesichtsdaten, die in einer einzigen Aufnahme aufgenommen werden, und KI-basiert verschiedene diagnostische Informationen liefert. Der Gesichtsscan steht somit im Mittelpunkt des digitalen Workflows. Mit dessen Hilfe sowie dem Matching von Intraoralscan- und DICOM-Daten können wir den dentalen Avatar erzeugen.

Eine Literaturliste steht hier zum Download für Sie bereit.

Dieser Beitrag ist in der ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor 6/2023.

DD cube X® ML

DD cube X® ML  DD Incisal X

DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben

DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link

DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX

DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI

DD Bio Splint P HI  DD cube case

DD cube case  DD Shade Guide

DD Shade Guide  Asiga Ultra 50

Asiga Ultra 50  THERMEO® SO

THERMEO® SO