Zahntechnik 13.02.2025

Von der Eierschale zur fertigen Teleskoparbeit

share

Digitale Innovation trifft klassische Präzision

In der modernen Zahntechnik hat die Integration digitaler Technologien die Art und Weise, wie zahntechnische Arbeiten geplant und umgesetzt werden, grundlegend verändert. Besonders im Bereich der Teleskopprothetik, einer der anspruchsvolleren Disziplinen der Zahntechnik, trifft klassische Präzision auf digitale Innovation. Diese Kombination ermöglicht es, hochpräzise und funktionell optimale Lösungen zu schaffen, die den Patientenkomfort und die Langfristigkeit der prothetischen Versorgung erheblich steigern.

Einleitung

Der Weg von der Ausgangslage bis hin zur fertigen Teleskoparbeit ist ein komplexer Prozess, der eine enge Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Zahntechniker erfordert. Dabei spielt die digitale Abdrucknahme eine Schlüsselrolle, da sie mit dem Intraoralscanner eine präzise und schnelle Erfassung der Zahnsituation ermöglicht. Ein weiterer entscheidender Vorteil der digitalen Technologien ist ihre Unterstützung bei der prothetischen Planung, insbesondere beim sogenannten Backward Planning, einer Rückwärtsplanung, die es ermöglicht, die Behandlung ausgehend von der geplanten Endposition zu gestalten. Dieser Ansatz optimiert die Abstimmung zwischen Zahnarzt und Zahntechniker.

In diesem Fachbeitrag wird der Prozess von der digitalen Erfassung der Ausgangslage bis hin zur Umsetzung der fertigen Teleskoparbeit gezeigt. Der Fokus liegt auf den Vorteilen der digitalen Verfahren in der prothetischen Planung und der Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Zahntechniker für den Erfolg der Behandlung.

Patientensituation

- Im Oberkiefer ist eine neue Totalprothese geplant

- Im Unterkiefer ist eine Teleskoparbeit auf neun Teleskopen geplant

- Ausgangslage: Situationsabformung mit Intraolscanner

- Oberkiefer Abformung mit altem ZE

- Unterkiefer Situationsscan

- Unterkiefer Stumpfscan

Backward Planning

Die Integration digitaler Technologien wie etwa Intraoralscanner in der zahnärztlichen Praxis sowie die anschließende Einbindung der erfassten Datensätze in die Konstruktionssoftware im Dentallabor eröffnen neue Dimensionen in der Planung und Durchführung zahnmedizinischer Behandlungsfälle. In dem hier beschriebenen Patientenfall wurde die Behandlung mithilfe der digitalen Unterlagen von Ende bis Anfang durchgeplant, ein Prozess, der dem sogenannten „Backward Planning“ folgt.

Das Prinzip dieses Ansatzes ist einfach: Das gewünschte Endziel der Behandlung wird zu Beginn festgelegt, und der gesamte Planungsprozess erfolgt rückwärts, um den besten Weg zu diesem Ziel zu finden. Dank der digitalen Technologien gelingt dies deutlich präziser und effizienter als mit traditionellen physischen Unterlagen. Ein Vorteil dieser Methode ist die gleichzeitige Verfügbarkeit der digitalen Daten sowohl für den Behandler als auch für den Zahntechniker. Beide Parteien können in Echtzeit auf dieselben Unterlagen zugreifen und haben somit stets eine gemeinsame Basis für die weitere Planung und Ausführung.

Diese Transparenz während des gesamten Fertigungsprozesses fördert nicht nur das Vertrauen zwischen Zahnarzt und Zahntechniker, sondern sorgt auch dafür, dass der gesamte Ablauf lückenlos nachvollziehbar bleibt. Überraschungen oder Missverständnisse sind nahezu ausgeschlossen, was die Qualität der Behandlung und die Patientenzufriedenheit maßgeblich steigert.

Erstellung und Verwendung der Eierschalenprovisorien im UK

Die Eierschalenprovisorien im Unterkiefer stellen einen wesentlichen Schritt in der Behandlung von Patienten dar, die eine Teleskopprothese erhalten sollen. Sie sind nicht nur für die präoperative Vorbereitung und Präparation von Bedeutung, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der späteren Anpassung und der funktionellen Integration der endgültigen Teleskopprothese.

Diese Provisorien dienen primär als temporäre Lösung, die es dem Zahnarzt ermöglicht, eine erste Einschätzung der Bisshöhe und der funktionellen Verträglichkeit der geplanten Restauration vorzunehmen. Sie ermöglichen es, die Bissverhältnisse des Patienten unter realen Bedingungen zu testen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen vorzunehmen, bevor die endgültige Teleskoparbeit eingegliedert wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Eierschalenprovisorien ist ihre Rolle als Antagonisten für die geplante Oberkieferprothese. Durch die temporären Provisorien im Unterkiefer wird die okklusale Beziehung zwischen Ober- und Unterkiefer in einer ersten, kontrollierbaren Phase wiederhergestellt. Dies trägt dazu bei, ein möglichst funktionelles Gebiss zu rekonstruieren.

Darüber hinaus unterstützen die Eierschalenprovisorien die Feinanpassung der Teleskopprothese, indem sie dem Zahntechniker wichtige Hinweise zur exakten Positionierung und Gestaltung der finalen Restauration geben. Die Schablonenstruktur dieser Provisorien lässt sich leicht anpassen, sodass kleinere Korrekturen vorgenommen werden können, bevor die endgültige Versorgung gefertigt wird. Dies ist besonders wichtig, da jeder noch so kleine Fehler in der Bisshöhe oder der okklusalen Beziehung langfristig zu Problemen wie Fehlbelastungen oder unzureichender Stabilität der Prothese führen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eierschalenprovisorien im Unterkiefer eine unverzichtbare Rolle im gesamten Behandlungsprozess spielen. Sie ermöglichen nicht nur eine exakte Vorplanung der Teleskopprothese, sondern tragen auch zur Wiederherstellung einer funktionalen, ästhetischen und komfortablen okklusalen Beziehung bei. Ihre Verwendung stellt sicher, dass die spätere Teleskoparbeit den hohen Anforderungen gerecht wird und dem Patienten eine stabile, langlebige Lösung geboten wird.

Vorgehen bei der Anfertigung der Oberkieferprothese

Die Anfertigung der Oberkieferprothese basiert auf einer sorgfältigen Analyse und Planung, die unter Berücksichtigung sowohl funktioneller als auch ästhetischer Gesichtspunkte erfolgt. Ausgangspunkt für die Erstellung war die eingescannte Abformung des Oberkiefers, welche mithilfe des bereits vorhandenen ZE im Oberkiefer genommen wurde. Außerdem wurde die äußere Mundsituation mit eingescannt und digitalisiert, wodurch der Techniker zusätzlich Informationen zu den wichtigen ästhetischen Punkten wie der Lippenschlusslinie, Lachlinie etc. erhält und diese Informationen in die Konstruktion einfließen lassen kann. Hierbei werden nicht nur die medizinischen Erfordernisse, sondern auch die ästhetischen Wünsche des Patienten besonders berücksichtigt, um eine harmonische Integration in das Gesamtbild zu erreichen. Das Try-In der Oberkieferprothese wurde mithilfe digitaler Verfahren konstruiert. Eine digitale Modellierung des Entwurfs erfolgte auf Grundlage der klassischen Modellanalyse und unter Berücksichtigung der bisherigen alten Versorgung.

Für die Herstellung der Einprobe kam das 3D-DLP-Verfahren zum Einsatz. Die Verwendung des digitalen Verfahrens ermöglicht es, mit höchster Präzision und Effizienz zu arbeiten und so eine passgenaue, funktionelle sowie ästhetische Einprobe zu gewährleisten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Anfertigung war die Berücksichtigung der parallel konstruierten Eierschalenprovisorien im Unterkiefer als Antagonisten. Diese temporären Provisorien ermöglichten es, die Bissverhältnisse und die okklusalen Beziehungen während des gesamten Prozesses genau zu kontrollieren. Sie dienen als Referenz für die spätere Anpassung der Oberkieferprothese und garantieren, dass die finale Versorgung nicht nur funktional, sondern auch harmonisch in das Gesamtbild des Gebisses integriert wird.

Die digitale Fertigung in Verbindung mit der klassischen Modellanalyse und der exakten Anpassung an die Gegebenheiten des Patienten stellt sicher, dass die Oberkieferprothese sowohl ästhetisch als auch funktional höchsten Anforderungen gerecht wird.

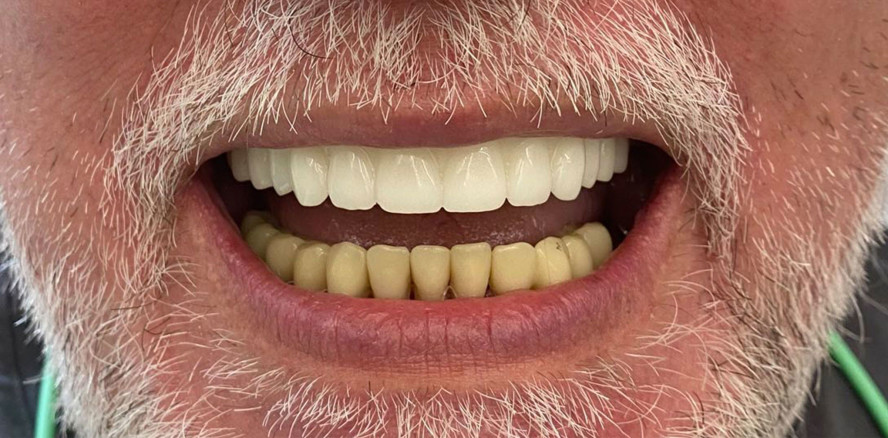

Beurteilung der Funktionalität und Ästhetik

Die erste Beurteilung der Funktionalität und Ästhetik der Oberkieferprothese und der Unterkiefer-Teleskoparbeit mithilfe der Eierschalenprovisorien erfolgt während der Einprobe und liefert dem Zahntechniker wichtige Informationen für die endgültigen Restaurationen. Dazu werden unter anderem die Statik und Dynamik überprüft sowie alle wichtigen ästhetischen Aspekte wie z. B. Zahnlänge, Gesichtsmitte, Lippenschlusslinie, Lachlinie etc.

Gewöhnungsphase und Bissstabilisierung des Patienten

Nach der Eingliederung folgt die Gewöhnungsphase. In dieser Zeit passt sich der Patient an die neue Prothese und die Eierschalenprovisorien an, und es können noch kleinere Anpassungen vorgenommen werden, um den Biss zu stabilisieren und die Funktionalität zu optimieren.

Bedeutung der Anpassungszeit für den Patienten

Die Anpassungszeit ist für den Patienten von zentraler Bedeutung, da sie sicherstellt, dass die neue Versorgung komfortabel getragen werden kann.

Scan der neuen Ist-Situation

Sobald der Patient mit der Eingliederung der Oberkieferprothese und den Eierschalenprovisorien gut zurechtkommt, erfolgt der digitale Scan der neuen Ist-Situation. Dieser Scan erfasst die aktuelle Lage der Zähne und des Bisses und ermöglicht es dem Zahntechniker, die Daten für die weiteren Schritte der Teleskoparbeit zu verwenden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Dokumentation der Schlifffacetten, die sich während der Gewöhnungsphase ggf. auf den Eierschalenprovisorien abbilden. Diese geben hilfreiche Informationen über die Statik und besonders die Dynamik des Patienten und fließen bei der Gestaltung der endgültigen Versorgung mit ein.

Herstellung der Unterkiefer-Teleskopprothese

Für die Herstellung der Unterkiefer-Teleskopprothese wurden drei wesentliche Termine angesetzt: die finale Präparation, die Primärteleskopanprobe und Fixationsabformung sowie die Eingliederung.

Zu Beginn des Prozesses wurden die Primärteleskope hergestellt. Hierfür wurde ein klassischer Präparationsabdruck genommen, der anschließend im Labor eingescannt wurde. Dieser digitale Abgleich ermöglicht es, sowohl die ursprüngliche als auch die aktuelle Ist-Situation des Patienten genau zu erfassen. Im nächsten Schritt erfolgte die Konstruktion und Fertigung der Primärteleskope, die mittels Frästechnologie gefertigt wurden. Parallel dazu wurde eine Ästhetik-Schablone entwickelt, die auf die Primärteleskope abgestimmt war. Diese Schablone wurde unter Verwendung des 3D-Drucks im DLP-Verfahren hergestellt.

Nach Fertigstellung dieser Komponenten wurden die gefrästen Teleskopkronen und die Ästhetik-Schablone an die Praxis geliefert, um die Passung der Primärteleskope, die Ästhetik und Funktion zum Oberkiefer zu kontrollieren.

Diese Anprobe dient nicht nur der Überprüfung der Passgenauigkeit der Teleskope, sondern auch der ästhetischen Optimierung. Mithilfe der konstruierten Ästhetik-Schablone wird die Zahnform und -stellung so angepasst, dass sie harmonisch in das Gesamtbild des Gebisses integriert wird. Die Fixationsabformung stellt sicher, dass die spätere Prothese exakt den individuellen Anforderungen des Patienten entspricht und eine präzise, funktionale und ästhetische Anpassung gewährleistet ist, insbesondere die Lagebeziehung der Primärteleskope untereinander.

Herstellung der Sekundärteleskope und der finalen Teleskoparbeit

Nach der erfolgreichen Primärteleskopanprobe folgt der nächste Schritt in der Herstellung der Teleskopprothese: die Anfertigung der Sekundärteleskope und die finalen Arbeiten an der Prothese. Dieser Prozess erfordert präzise Planung und höchste handwerkliche Sorgfalt, um ein zufriedenstellendes Endergebnis zu erzielen.

Nach der Primärteleskopanprobe wurde eine Fixationsabformung genommen und im Labor digitalisiert. Dieser digitale Abgleich stellt sicher, dass alle vorherigen Arbeiten – insbesondere die Passgenauigkeit der Primärteleskope und die individuelle Anpassung der Zahnstellung – korrekt in die nächste Phase überführt werden. Im Anschluss an die Digitalisierung wurden die Sekundärteleskope gefertigt. Dieser Schritt erfolgt in der Regel durch das Nutzen von Frästechnologien, die eine hohe Genauigkeit ermöglichen. Die Sekundärteleskope müssen passgenau auf die Primärteleskope abgestimmt sein, da sie den eigentlichen Halt der Teleskopprothese im Mund des Patienten gewährleisten.

Gleichzeitig mit der Herstellung der Sekundärteleskope wurde die Konstruktion der Ästhetik-Schablone weiter digital optimiert. Die Ästhetik-Schablone, die bereits, während der Primärteleskopanprobe verwendet wurde, wird nun in einem letzten Schritt digital finalisiert und anschließend per Frästechnologie hergestellt. In diesem Schritt sind besonders die Informationen wichtig, die in Bezug auf Ästhetik und Funktion während der Primärteleskopanprobe gesammelt wurden.

Sobald die Sekundärteleskope und die Ästhetik-Schablone digital finalisiert und gefräst wurden, erfolgte die Zusammenführung bei der Komponenten. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da die Kombination der präzisen Teleskopkronen mit der optimierten Ästhetik-Schablone nicht nur die Funktionalität der Prothese sicherstellt, sondern auch das ästhetische Erscheinungsbild der gesamten Arbeit bestimmt. Die beiden Teile wurden im letzten Schritt mit einem Composite-Material von Hand veredelt. Diese manuelle Nachbearbeitung ermöglicht eine perfekte Anpassung und Verfeinerung der Oberflächenstruktur sowie eine natürliche Ästhetik, die maschinell nicht zu erreichen ist.

Dieser Fertigungsprozess stellt sicher, dass die Sekundärteleskope und die gesamte Teleskopprothese sowohl in ihrer Passgenauigkeit als auch in ihrer Ästhetik höchsten Ansprüchen gerecht werden. In diesem Zusammenhang spielt die Kombination aus modernster Technik und handwerklicher Sorgfalt eine wesentliche Rolle, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die sorgfältige Endbearbeitung der Teleskoparbeit garantiert eine perfekte Integration der Prothese in das bestehende Gebiss, sodass der Patient sowohl in ästhetischer als auch funktioneller Hinsicht eine optimale Lösung erhält.

Eingliederung der fertigen Unterkiefer-Teleskoparbeit und letzte Schritte

Nach erfolgreicher Anpassung und Prüfung aller Komponenten erfolgt die Eingliederung der fertigen Unterkiefer- Teleskoparbeit. Der Zahnarzt überprüft nochmals die Bisssituation und führt eventuell notwendige Feinanpassungen durch.

Abschlusskontrollen und Patientenanpassung

Am Ende des Prozesses werden abschließende Kontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Teleskoparbeit ordnungsgemäß sitzt und der Patient keine Beschwerden hat. Das Feedback des Patienten während dieser letzten Schritte ist für den Zahnarzt und Zahntechniker von großer Bedeutung, um die bestmögliche Versorgung zu garantieren und sich stets weiterzuentwickeln.

Insgesamt zeigt sich, dass der kombinierte Einsatz digitaler Technologien und klassischer Präzisionsarbeit sowie Handwerkskunst in der Teleskopprothetik nicht nur eine höhere Effizienz und Präzision ermöglicht, sondern auch zu einer besseren Anpassung und höheren Patientenzufriedenheit führt.

Fazit

Die Kombination aus digitalen Technologien und klassischer Präzisionsarbeit in der Zahntechnik, speziell im Bereich der Teleskopprothetik, hat sich als äußerst effektiv erwiesen. Der gesamte Prozess, beginnend mit der digitalen Abformung durch den Intraoralscanner über die präzise Fertigung der Prothesen und Teleskope bis hin zur detaillierten Anpassung und Eingliederung, führt zu Ergebnissen, die sowohl funktional als auch ästhetisch höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die digitale Erfassung der Zahnsituation und die enge Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Zahntechniker, insbesondere durch die Rückwärtsplanung, sorgen für eine präzise und patientenindividuelle Versorgung. Auch der Einsatz von Ästhetik-Schablonen und der regelmäßige Austausch mit dem Patienten während der Eingliederung und Gewöhnungsphase gewährleisten eine harmonische, funktionelle und ästhetische Lösung.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Die Entwicklung in der digitalen Zahntechnik schreitet kontinuierlich voran und wird auch in Zukunft maßgeblich zur Weiterentwicklung der Teleskopprothetik beitragen. Der Einsatz der digitalen Technologien ermöglicht eine optimale Vorplanung jeglicher Art und eine stets gegebene Kontrolle des Fertigstellungsprozesses.

Gleichzeitig bleibt die klassische zahntechnische Handwerkskunst als wertvoller Bestandteil der prothetischen Versorgung von hoher Bedeutung und ist essenziell für den Erfolg. Die Kombination der beiden Ansätze – digitale Innovation und klassische Handwerkskunst, wird auch weiterhin eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Zahnersatz spielen. In der Zukunft dürfte diese symbiotische Verbindung noch stärker betont werden, wobei die digitale Technik zunehmend zur Unterstützung und Präzisierung der klassischen Techniken beiträgt. Dies könnte nicht nur zu einer weiteren Steigerung der Qualität und Effizienz führen, sondern auch den Patientenkomfort und die langfristige Zufriedenheit weiter verbessern.

Danksagung

Diese Dokumentation sowohl im digitalen als auch im analogen Arbeitsbereich war nur durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sebastian Linzen (zahnarztpraxis-linzen.de) und dem Patienten möglich.

Dieser Beitrag ist in der ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor erschienen.

THERMEO® SO

THERMEO® SO  Paint 3D

Paint 3D  Pola For Aligners

Pola For Aligners  TRIOS 6

TRIOS 6  CYTECpro + CONTECpro

CYTECpro + CONTECpro  BeautiLink SA

BeautiLink SA  mμILLUSION Color Malfarben und -pasten

mμILLUSION Color Malfarben und -pasten  breCAM.multiCOM+

breCAM.multiCOM+  PALA Mill&Cast

PALA Mill&Cast  Luxatemp MaxProtect

Luxatemp MaxProtect