Branchenmeldungen 01.03.2017

Das denken Zahnärzte wirklich über die Digitalisierung der Medizin

share

In einer aktuellen Umfrage zum Thema „Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit“ der Stiftung Gesundheit haben 374 Ärzte, Zahnärzte und Psychologische Psychotherapeuten Fragen rund um die Digitalisierung der Medizin beantwortet. Dabei wurde vor allem deutlich, dass vielerorts noch große Unsicherheit bezüglich des Themas herrscht.

Ziel der Befragung war es, ein aktuelles Stimmungsbild in der Ärzteschaft zum Thema Digitalisierung zu erfassen. Dabei ging es nicht nur um einzelne Aspekte wie beispielsweise Online-Terminbuchung oder Videosprechstunden, sondern auch um grundlegende Veränderungen, die in Zukunft ärztliche Tätigkeiten ersetzen sollen, wie es z.B. mit „Watson“ von IBM schon praktiziert wird. Untersucht wurde auch, ob es einen Zusammenhang zwischen Digitalisierungsbefürwortern und dem Alter der Befragten gibt.

eHealth – kaum ein Thema

Beim Thema eHealth wird besonders deutlich, dass sich die Mediziner noch in Warteposition befinden. Lediglich 12,5 Prozent nehmen bisher aktiv an dieser Entwicklung teil. Dagegen lehnen nur 3,5 Prozent eHealth grundsätzlich ab. Die restlichen 84 Prozent der Befragten wollen lieber noch die weiteren Entwicklungen abwarten (32,4 Prozent), sehen eHealth bisher skeptisch (36,9 Prozent) oder sind sich noch unschlüssig (14,7 Prozent). Verdeutlicht wird die Unsicherheit auch noch mal bei der Frage nach Problemen von eHealth. Hier gaben 67,2 Prozent der Befragten an, dass die Umsetzung bisher noch unausgereift ist. Potenzial sehen aber immerhin 57 Prozent bei der Verbesserung in der Kommunikation an den Schnittstellen mit anderen Behandlern. Nur 12,7 Prozent versprechen sich eine Verbesserung des Arbeitsalltags durch eHealth. Dass noch zu wenig Interesse seitens der Ärzte zum Thema eHealth besteht, kreuzten 17,8 Prozent der Mediziner an.

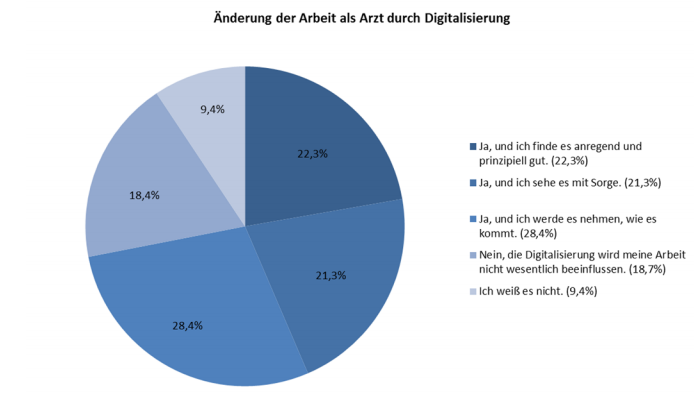

Veränderungen des Arztberufs durch Digitalisierung

Dass die fortschreitende Digitalisierung auch Veränderungen im medizinischen Arbeitsalltag mit sich bringt, ist den meisten Ärzten bewusst. 22,3 Prozent der Studienteilnehmer sehen der Zukunft diesbezüglich positiv entgegen. Aber fast genauso viele Teilnehmer (21,3 Prozent) stehen der digitalen Entwicklung mit Sorge gegenüber. Die Mehrheit (28,4 Prozent) sieht die Digitalisierung gelassen und wird es nehmen, wie es kommt, 9,4 Prozent haben hingegen keine Idee, wie sich ihr Beruf in Zukunft verändern wird. 18,7 Prozent sind sogar der Meinung, dass die Digitalisierung überhaupt keinen Einfluss auf ihren Beruf haben wird.

Grafik: © Stiftung Gesundheit

Die digitale Praxis

Im Bereich der digitalen Kommunikation innerhalb der Praxis und mit den Patienten wurden vier Varianten abgefragt: Videosprechstunden, Online-Terminbuchungssysteme, Videokonsile und die Verknüpfung technischer Geräte mit der Praxisverwaltungssoftware.

Mehr als die Hälfte (60 Prozent) nutzt bereits den Informationsaustausch von Geräten und Praxissoftware, plant dessen Einsatz oder kann sich diese Möglichkeit der Digitalisierung in der eigenen Praxis gut vorstellen. Lediglich rund zehn Prozent lehnen diese Art der Vernetzung in der Praxis komplett ab, für knapp 30 Prozent besteht diesbezüglich kein Bedarf, da die diagnostischen Gerätschaften fehlen.

Auch beim Thema Videosprechstunde gehen die Meinungen noch auseinander. Eine kleine Mehrheit (53 Prozent) kann es sich nicht vorstellen, Patienten diesen Service zukünftig anzubieten. Dennoch ist das Lager der Befürworter von 38,7 Prozent im Vorjahr auf 47 Prozent gestiegen. Vor allem für inmobile Patienten (81,6 Prozent) und solche, die einen weiten Anfahrtsweg haben (72,3 Prozent), ist bei den meisten diese Art der Beratung eine Option.

Sich mittels Videochat mit Kollegen auszutauschen, können sich 59 Prozent der Befragten vorstellen bzw. nutzen oder planen diese Möglichkeit bereits. Satte 41 Prozent lehnen Videokonsile komplett ab und würden sie nur dann nutzen, wenn der Gesetzgeber dies vorschreiben würde. Bei genauerer Betrachtung wird aber deutlich, dass die Gegner nur deshalb diese Möglichkeit nicht nutzen wollen, weil Gespräche via Telefon in der Regel ausreichend sind.

Obwohl das System der Online-Terminbuchung aufgrund seiner ständigen Verfügbarkeit und der Arbeitserleichterung für das Praxispersonal praktisch erscheint, geben 57,5 Prozent der Studienteilnehmer an, kein Interesse daran zu haben. Von den Gegnern gaben 76,3 Prozent an, dass sie lieber selbst entscheiden, wann Patienten einen Termin bekommen. 48,6 Prozent sind mit ihrem bisherigen System zufrieden und sehen keine Notwendigkeit darin, ein Online-Terminbuchungssystem einzuführen. Als Vorteile der persönlichen Terminabsprache wurden in diesem Zuge die fehlende Einschätzung von Terminlängen seitens digitaler Systeme und das mitgeben wichtiger Informationen zur Behandlung seitens der Patienten genannt.

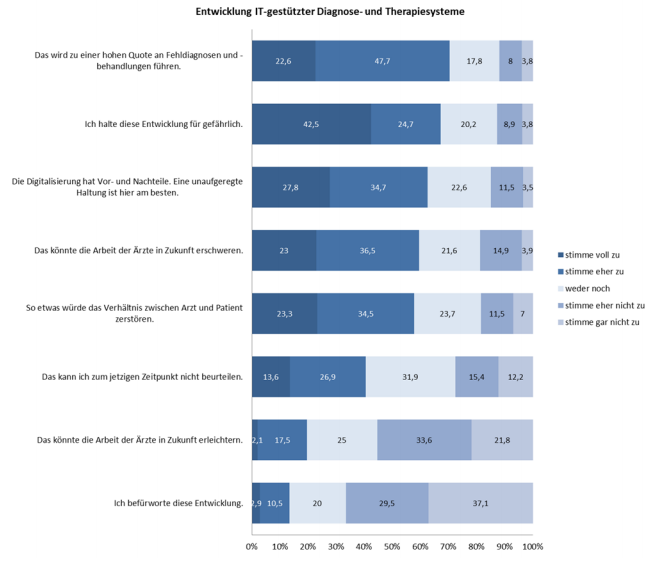

Digitale Diagnose und Therapie

Systemen, die Diagnosen stellen oder Therapievorschläge unterbreiten, stehen Ärzte kritisch gegenüber. Über 70 Prozent befürchten Fehldiagnosen und -behandlungen, 67,2 Prozent sehen diese Entwicklung sogar als gefährlich an. 57,8 Prozent befürchten außerdem, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient bedroht wäre. Nur 13,4 Prozent begrüßen IT-gestützte Systeme im Bereich Diagnose und Therapie. 19,6 Prozent erhoffen sich sogar eine Erleichterung ihrer Arbeit durch die Digitalisierung in diesem Segment, 59,5 Prozent erwarten hingegen dadurch eine Erschwernis.

Grafik: © Stiftung Gesundheit

Digitale Marketingmaßnahmen

Lag das Internet als wichtigste Marketingmaßnahme 2013 noch bei 83,6 Prozent, ist es mittlerweile auf 60,4 Prozent gesunken. Eine eigene Website, um Patienten und Kollegen über die Praxis und das Leistungsspektrum zu informieren, sowie Onlineverzeichnisse und -portale verlieren damit zunehmend an Bedeutung. Aufgeholt hat indessen das Praxispersonal als zweitwichtigste Marketingmaßnahme. Das Personal als Erfolgsfaktor für die eigene Praxis nannten 57,1 Prozent der Befragten.

Fazit

Ärzte, Zahnärzte und Psychologische Psychotherapeuten sehen nach den Ergebnissen der Studie der Stiftung Gesundheit die Digitalisierung ihres Arbeitsumfeldes zunehmend kritisch. Die meisten der Befragten wollen erst sehen, was die Zukunft bringt, bevor sie selbst Maßnahmen ergreifen. Dies verdeutlicht die herrschende Unsicherheit aufseiten der Mediziner. Diese Unsicherheit zieht sich nicht nur durch die älteren Altersgruppen, sondern betrifft Heilberufler jeden Jahrgangs. Obwohl die Digitalisierung viel Positives verspricht, fehlt noch der Mut, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Die gesamte Studie „Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit 2016: Digitalisierung des Arztberufs“ gibt es hier.

Quelle: Stiftung Gesundheit