Praxismanagement 30.09.2016

„Rechnet“ sich ein Intraoralscanner?

share

Erscheint einem Praxisinhaber die intraorale Scantechnologie aus fachlichen Gründen als interessant, so bleibt vor allem die Frage zu beantworten, wie sich der Einsatz eines solchen Gerätes in der Praxis aus wirtschaftlicher Sicht darstellen würde. Der folgende Beitrag steuert hierzu einige wesentliche Überlegungen bei.

Selbst wenn für einen Zahnarzt Qualität und fachliche Gesichtspunkte vorrangig sind, so sollte die Einführung eines Intraoralscanners (IOS) in der Praxis auf keinen Fall zu geringeren Einnahmen oder dauerhaftem zeitlichen Mehraufwand führen. Betrachten wir hierzu zunächst den Zeitaufwand im Verhältnis zum erzielbaren Umsatz, denn jede realistische wirtschaftliche Betrachtung muss auch den Aufwand berücksichtigen, der einem bestimmten Honorar entgegensteht.

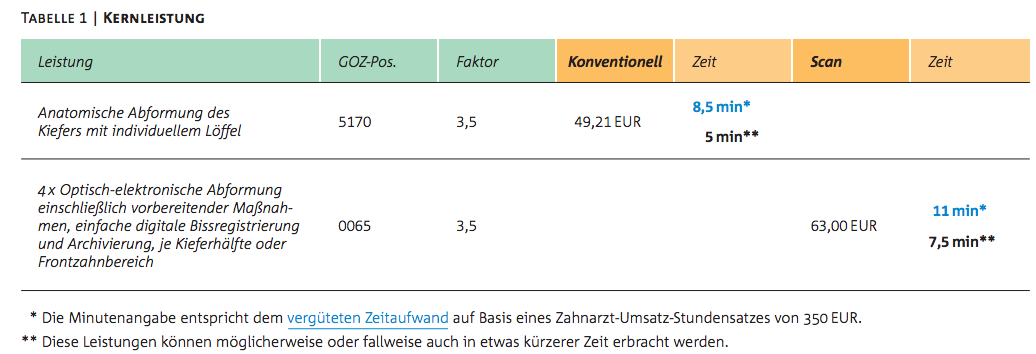

Kernleistung

Der Vergleich der GOZ-Positionen für die beiden Abformverfahren (konventionell vs. digital) und der sich dadurch ergebenden möglichen Arbeitszeit zeigt, dass die digitale Abformung – je nach der Routine des Anwenders – besser honoriert wird (Tab. 1). Beim Intraoralscanner 3M™ True Definition (3M ESPE) sollten folgende leistungsbegleitende Arbeitsschritte sinnvoll in den Praxisablauf integriert werden:

- Scanner in das Behandlungszimmer bringen

- Einschalten, Computer hochfahren

- entsprechenden Behandler auswählen und anmelden

- Patienten anlegen oder auswählen

- Zähne bepudern

- Scan von OK, UK und Biss

- Zähne selektieren

- digitalen Auftrag anlegen

- Daten versenden

- Desinfektion der Kamera und des Gerätes

Im Ergebnis zeigt sich, dass der Zeitaufwand bei konventioneller und digitaler Abformung ähnlich ist. Bei alternativen Scansystemen können weitere Arbeitsschritte wie das Vorwärmen des Handstückes, eine Kalibrierung oder ein händischer Download der Scandaten notwendig werden.

Es ist im Übrigen empfehlenswert, im Falle des Scannens immer alle vier Quadranten zu digitalisieren, da dem ausführenden Labor sonst wichtige Informationen als Arbeitsgrundlage vorenthalten werden und das Honorar ansonsten möglicherweise zu niedrig bemessen ist.

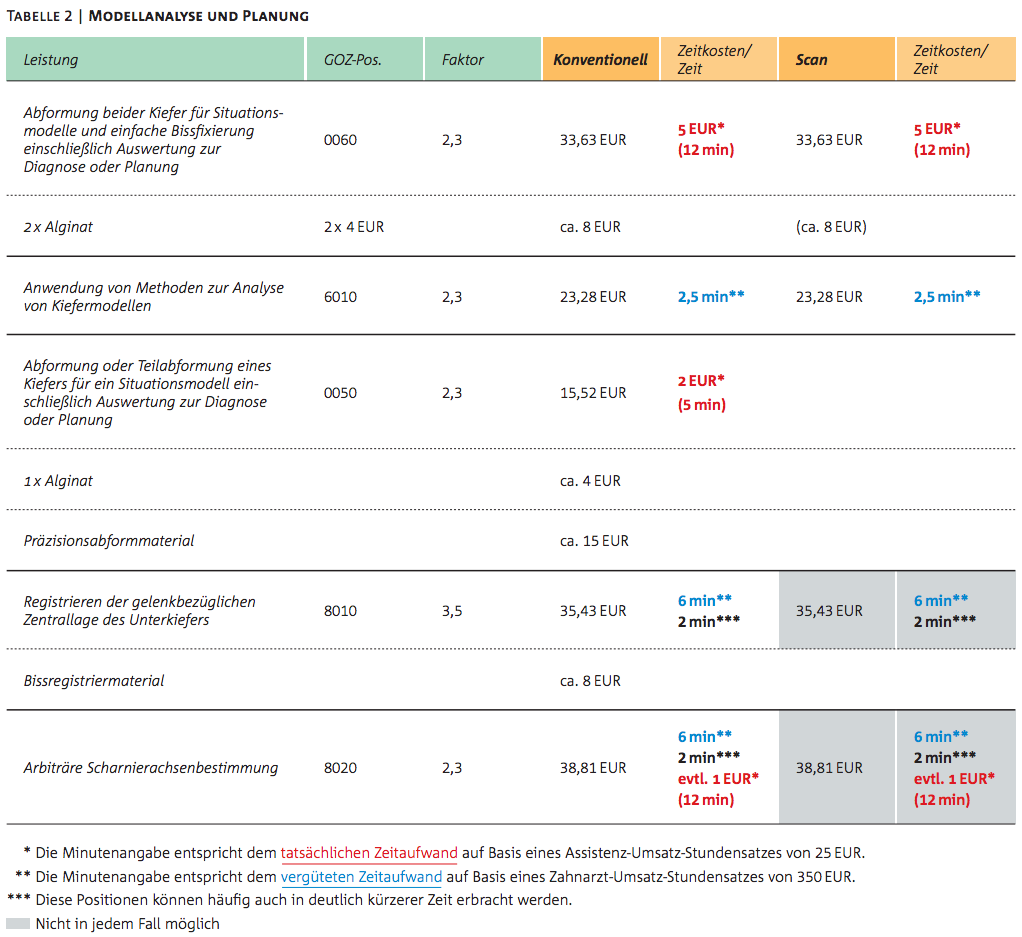

Nebenleistungen

Zusätzliche Leistungen wie Situationsmodelle (0060) oder die Auswertung von Modellen (6010) können bei beiden Verfahren gleichermaßen erbracht werden (Tab. 2, S. 38).

Hier wird deutlich, dass es ratsam ist, die digitale Abformung ganz oder in Teilen an die Assistenz zu delegieren, da die bei 2,3-fachen Satz von der Assistenz durchgeführte Situationsabformung um ein Vielfaches wirtschaftlicher ist als die vom Zahnarzt zum 3,5-fachen Satz selbst durchgeführte Präzisionsabformung der Präparation. Wenn die digitale Abformung an die Helferin delegiert wurde, ist der Zahnarzt verpflichtet, die Abformung und die präparierten Stümpfe digital vor dem Versenden des Auftrags zu prüfen und für den Datenversand freizugeben.

Auch beim intraoralen Scannen kann unter Umständen ein zusätzliches physisches Registrat genommen werden. Bei modellfreien Workflows ist dies aber nicht sinnvoll oder gerechtfertigt. Sofern der Zeitaufwand beim Scannen höher ist als es die GOZPositionen ermöglichen, setzen einige Kollegen auch zusätzlich eine Reihe plausibler geringwertiger Eigenlaborpositionen an (zum Beispiel Überprüfung des okklusalen Mindestabstandes, Markieren von Präparationsgrenzen etc.).

Beim Kassenpatienten ist dies eher kein Problem, allerdings ist bei Privatversicherten nicht sicher, wie lange die privaten Krankenversicherungen dies auch erstatten.

Bei der klassischen Abformung besteht dagegen Optimierungspotenzial durch die Verwendung von im Eigenlabor selbst hergestellten individuellen Abformlöffeln, die delegierte Gegenkieferabformung, den Gesichtsbogen und das Registrat. Außerdem bestehen möglicherweise auch Einspareffekte bei den Materialkosten, wobei diese nur wenige Euro betragen und bei korrekter Abrechnung nicht wirklich ins Gewicht fallen.

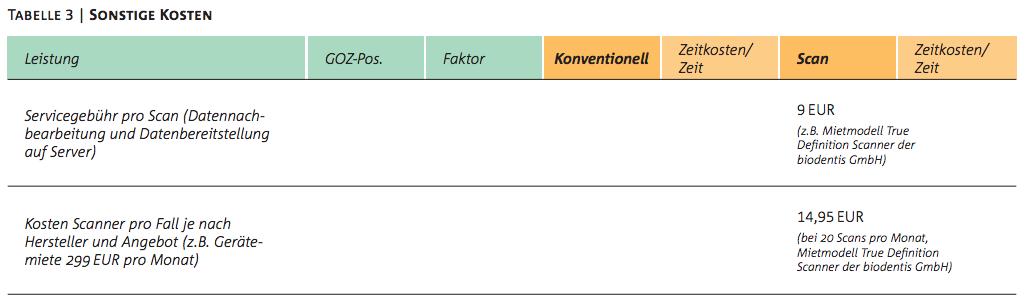

Zusatzkosten

Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass beim IOS je nach Anbieter und Finanzierungsmodell zusätzliche Kosten anfallen, die dem Patienten nicht oder nur zum Teil weiterberechnet werden können (Tab. 3, S. 38).

Es liegt auf der Hand, dass die Wirtschaftlichkeit sich deutlich verbessert, je mehr Arbeiten digital abgeformt werden. 30 bis 40 Fälle im Monat wären ideal, werden aber von den wenigsten Praxen erreicht.

Organisationsform

Im Endeffekt hängt die Wirtschaftlichkeit eines IOS in erster Linie von der Organisationsform des jeweiligen Zahnarztes oder der Praxis ab.

Zum einen vor allem vom Grad der Delegation. Jede Leistung, die delegierbar ist, angemessen vergütet wird und von einer qualifizierten Assistenz erbracht werden kann, stellt einen deutlichen wirtschaftlichen Vorteil dar. Es bestehen aber große Unterschiede zwischen den Zahnärzten hinsichtlich der Arbeiten, die delegiert werden oder nicht, wie beispielsweise das Legen von Fäden, die Herstellung von Provisorien und deren Eingliederung, das Anlegen eines Übertragungsbogens, die Durchführung der Präparationsabformung oder des Scans. Je mehr hiervon von der Assistenz erbracht wird, desto mehr verdient die Praxis, da der Stundensatz eines Zahnarztes in der Regel das 10- bis 15-Fache des Hilfspersonals beträgt. Präparationsabformungen werden in der Regel vom Zahnarzt selbst durchgeführt, allerdings übernimmt häufig die Helferin das Halten des Löffels und der Zahnarzt ist für einige Minuten frei. Beim Scan kann wiederum (bei einigen Systemen) die Helferin vorscannen, und der Zahnarzt scannt nach der Präparation nur noch den Stumpf. Es wird also deutlich, dass vor allem anderen die individuelle Arbeitsweise den größten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit hat.

Weitere Entscheidungsfaktoren für einen IOS

Daneben bestimmen eine Reihe weiterer Faktoren, ob der Einsatz eines IOS in einer bestimmten Praxis wirtschaftlich sinnvoll sein kann, oder nicht. Diese sind zum Beispiel:

1. Der Grad der Digitalisierung bzw. Technikaffinität der Praxis/des Zahnarztes/Behandlers

- schneller Internetanschluss, Serverstruktur

- Computerfähigkeiten, Softwarenutzung in der Praxis und privat

- bereits digitalisierte Bereiche im Praxisablauf

- Bereitschaft, Zeit und Energie in die Einführung einer neuen Technologie zu investieren

2. Allgemeine Praxisfaktoren:

- Praxisstruktur, Größe, Anzahl Zahnärzte, Behandlungszimmer pro Zahnarzt

- Preis- und Kostenstruktur der Praxis

- Ausrichtung der Praxis, Prothetikanteil, Leistungsspektrum, Implantatarbeiten

- Anzahl der Patienten pro Tag, Behandlungszeiten

- Teamfaktoren, Bereitschaft des Teams für Veränderung und Neues

- praxisspezifische Organisationsmerkmale • mit welchem(n) Labor(en) wird gearbeitet

3. Zahnärztliche Kompetenz:

- Wird mit Vergrößerung (Mikroskop/ Lupen) gearbeitet? Wenn ja, bei welchen Arbeitsschritten?

- Zeitaufwand für bestimmte Arbeiten (Präparation/Abformung/Einsetzen)

- Qualitätsanspruch des Zahnarztes

- Qualität der Präparationen und Abformungen

- Manuelles Handling eines IOS

4. Mögliches Einsatzgebiet eines IOS:

- Chairside-/Labside-Fertigung von Zahnersatz

- Implantatprothetik

- Alignerbehandlungen

- andere Gebiete

„Scanbeauftragte“

Nicht zu unterschätzen ist der Aufwand an Zeit, geistiger Kapazität und Organisationsaufwand, der vom Praxisinhaber investiert werden muss, wenn ein neues Verfahren dauerhaft in den Praxisablauf integriert werden soll. Dies umfasst u.a. technische Veränderungen, neue Organisationsabläufe mit den dazu erforderlichen Dokumentationen, Unterweisungen und Schulungen. Das Personal sollte intensiv mit eingebunden bzw. einzelne Mitarbeiter zum „Scanbeauftragten“ ernannt werden. Ist hier das Team nicht kompromissbereit bzw. offen für die Neuerungen, können im Extremfall auch personelle Veränderungen erforderlich sein, um das Scansystem erfolgreich in die Praxis integrieren zu können. Am besten funktionieren IOS in Praxen, deren gesamte Struktur und Abläufe sich an dieser Technologie ausrichten. Diese Anpassung lohnt sich, wenn zuvor eine dezidierte Entscheidung getroffen wurde, und der Praxisinhaber den Willen und das erforderliche Durchsetzungsvermögen hat, die Veränderung erfolgreich durchzuziehen.

Auch spielt das aktuelle oder für die Zukunft geplante Leistungsangebot der Praxis eine entscheidende Rolle. Je mehr indirekte festsitzende Restaurationen angefertigt werden, desto sinnvoller ist ein IOS. Implantatkronen stellen ein besonders interessantes und für den IOS geeignetes Einsatzgebiet dar. Und nicht zuletzt müssen die Möglichkeiten des präferierten Dentallabors hinsichtlich der Datenverarbeitung, Fertigung und Modelldruck berücksichtigt werden.

Zusätzliche Scannerpotenziale

Es sollte auch geprüft werden, wo die jeweilige Praxis zusätzliche Potenziale für den regelmäßigen Einsatz eines Scanners (auch durch das Hilfspersonal) aufweist. Dies kann z.B. in der Verlaufsdokumentation in der Prophylaxe, bei Alignerbehandlungen, in der Funktionsdiagnostik, der Patientenaufklärung, dem interdisziplinären Austausch etc. der Fall sein. Ein IOS ist keine reine Abdruckmaschine, sondern stellt bereits heute die zentrale Digitalisierungsschnittstelle am Behandlungsstuhl dar. In der Digitalisierungstechnik sind die heutigen Geräte ausgereift. Zukünftig werden sich aber eine Vielzahl weiterer Anwendungen ergeben.

Fazit

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass eine reine Kostenbetrachtung und Vorteilsargumentation, wie von vielen Herstellern kommuniziert, bei einem IOS zu kurz greift. Es muss der Gesamtaufwand und der Gesamtnutzen für die Praxis individuell eruiert werden, um erfolgreich mit einem solchen System zu arbeiten.