Oralchirurgie 29.01.2026

Gemination im Frontzahnbereich: Zahntransplantation als Therapieoption

share

Ausgangssituation/Problemstellung

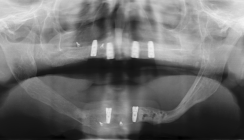

Ein zehnjähriger, allgemein gesunder Patient wurde zur Abklärung einer Zahnanomalie im Oberkieferfrontbereich vorgestellt. Klinisch zeigten sich massiv verbreiterte mittlere Schneidezähne (Zähne 11 und 21) mit Verdacht auf eine dentale Gemination (Abb. 1+2). Die radiologische Befundung bestätigte eine Doppelanlage beider Zähne mit zentraler Fissur und vergrößerter Pulpakammer (Abb. 3). In der Panoramaschichtaufnahme zeigen sich die Zähne 34 und 44 retiniert, wobei die Wurzelbildung bei beiden Zähnen jeweils mehr als zur Hälfte abgeschlossen ist. Die Morphologie führte zu funktionellen Einschränkungen (Phonetik, Artikulation) und erheblichem ästhetischen Leidensdruck im sozialen Umfeld. Zusätzlich verhindert die Zahnbreite von 11 und 21 die korrekte Einstellung der Zähne 12 und 22 (Abb. 2). Konventionelle Behandlungsansätze wie prothetische Versorgung oder Implantation schieden aufgrund des jungen Alters und des noch nicht abgeschlossenen Kieferwachstums aus. Die Indikationsstellung erfolgte interdisziplinär unter Einbezug von Kieferorthopädie, Oralchirurgie und Kinderzahnheilkunde. In Anbetracht der komplexen Ausgangslage wurde die Entfernung der geminierten Zähne sowie die autogene Transplantation der Zähne 34 und 44 in die Oberkieferfront geplant.

Diagnostik und Therapieplanung

Die Diagnose der doppelten Gemination basierte auf klinischen und bildgebenden Befunden. Intraoral zeigte sich eine symmetrische Breitenvergrößerung der Zähne 11 und 21 mit zentral verlaufender Fissur (Abb. 1). Röntgenologisch war eine koronal geteilte Pulpakammer mit weitlumigem Foramen apicale erkennbar (Abb. 3). Die Diagnose wurde interdisziplinär gesichert. Nach Analyse der Okklusion, Platzverhältnisse und Wurzelentwicklung wurde eine autogene Transplantation der Zähne 34 und 44 in die Extraktionsalveolen von 11 und 21 geplant. Beide Spenderzähne wiesen ein inkomplett ausgebildetes Wurzelwachstum mit offenem Foramen auf – eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Revaskularisation. Der Eingriff wurde zeitlich auf sechs Wochen nach der Extraktion der geminierten Zähne terminiert, um eine bessere Einstellung der Zähne 12 und 22 orthodontisch zu erreichen. Die Therapieplanung umfasste auch die spätere kieferorthopädische Einbindung der Transplantate zur Sicherung der Funktion und Ästhetik (in Kooperation mit der kieferorthopädischen Fachpraxis Dr. Patricia Friegel-Oeder, Sundern).

Operatives Vorgehen

Sechs Wochen nach der atraumatischen Extraktion der Zähne 11 und 21 (Abb. 6) erfolgte die Transplantation der Zähne 34 und 44 unter Intubationsnarkose. Zunächst erfolgte die Präparation der Empfängerregionen im Oberkiefer mittels rotierender Instrumente sowie durch den

Einsatz von Knochenexpandern (Abb. 7). Im Anschluss daran wurden die Spenderzähne unter maximaler Schonung des Parodontalligaments und des Desmodonts entnommen (Abb. 8). Das Foramen apicale der betroffenen Prämolaren war noch weit offen (> 3 mm), und die Wurzelentwicklung entsprach dem Stadium 3 nach der Klassifikation von Moorrees 1 – ein Zustand, der als prognostisch günstig für eine erfolgreiche Revaskularisation und fortschreitendes Wurzelwachstum gilt. Die Positionierung der Transplantate erfolgte unter Beachtung der okklusalen Ausrichtung sowie der vestibulooralen Achse (Abb. 9). Zur primären Stabilisierung der transplantierten Zähne wurden vestibulär Brackets appliziert und mittels Drahtligaturen sowie Kompositmaterial in die bestehende Multibandapparatur integriert. Postoperativ erfolgten regelmäßige klinische Nachkontrollen zur Beurteilung der Sensibilität, der Zahnstellung sowie der Einheilung der transplantierten Zähne.

Versorgung/Verlauf

Fünf Wochen postoperativ erfolgte die Entfernung der Verankerung der transplantierten Zähne von der übrigen Apparatur (Abb. 10). Im Anschluss wurden die transplantierten Prämolaren mittels odontoplastischer Umformung mithilfe von Komposit in zentrale Inzisivi umgestaltet, um eine funktionelle und visuelle Angleichung an die benachbarten Schneidezähne zu erzielen. Vier Monate nach dem Eingriff wurden sie kieferorthopädisch in den regulären Behandlungsbogen integriert (Abb. 11). Die klinischen Nachuntersuchungen zeigten eine komplikationsfreie Einheilung der transplantierten Zähne ohne Hinweise auf entzündliche Veränderungen. In der sechsjährigen Verlaufskontrolle präsentierten sich die Zähne funktionell belastbar, ohne Lockerung oder Resorptionszeichen. Die ästhetische Integration blieb stabil, wenngleich aufgrund des fortschreitenden Kieferwachstums eine erneute Kompositkorrektur erforderlich wurde. Die Transplantate fügten sich harmonisch in das Zahnbild ein, sowohl funktionell als auch ästhetisch, und erfüllten damit die therapeutischen Ziele in vollem Umfang (Abb. 12+13). Radiologisch ließ sich ein kontinuierliches Wurzelwachstum nachweisen, begleitet von einer zunehmenden Pulpaobliteration (Abb. 14+15) – beides Zeichen vitaler Transplantate.

Diskussion/Resümee

Die dentale Gemination stellt eine seltene Entwicklungsstörung dar, deren Ätiologie multifaktoriell ist. Genetische Prädispositionen, Störungen in der Zahnanlagephase sowie Traumata oder systemische Einflüsse werden diskutiert. Die Doppelanlage beider mittlerer Inzisiven, wie im vorliegenden Fall, ist außergewöhnlich und stellt eine funktionell wie ästhetisch relevante Problematik im Kindesalter dar. Bei noch nicht abgeschlossenem Kieferwachstum sind prothetische oder implantologische Versorgungen kontraindiziert. Die autogene Transplantation bietet in solchen Fällen eine biologische Alternative mit der Möglichkeit zur funktionellen Integration und zum Mitwachsen im Rahmen der Entwicklung.2, 3 Wie bereits in Studien von Rohof et al.,4 Louropoulou et al.,5 Akhlef et al.6 und Khoury et al.3, 7–9 gezeigt, ist die Transplantation von Prämolaren mit inkompletter Wurzelreifung mit hohen Erfolgsraten verbunden. Zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren zählen eine atraumatische Zahnentnahme, der Erhalt der Vitalität des Desmodonts, ein adäquat vorbereitetes Transplantatlager, der Schutz vor funktioneller Überbelastung während der Einheilphase sowie eine strukturierte und regelmäßige Nachsorge.4, 7–12 Der vorliegende Fall bestätigt diese Erkenntnisse: Sechs Jahre postoperativ zeigen sich stabile funktionelle und ästhetische Verhältnisse. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit war dabei essenziell.

Schlussfolgerung/Zusammenfassung

Die autogene Zahntransplantation stellt bei geeigneter Indikation eine effektive, biologisch fundierte Therapieoption zur Rehabilitation entwicklungsbedingter Frontzahnanomalien im Kindesalter dar. Im Gegensatz zu prothetischen Lösungen bietet der „mitwachsende Zahn“ funktionelle Stabilität, ästhetische Integration und eine gute Langzeitprognose. Entscheidend sind die Auswahl des Spenderzahns, das chirurgische Vorgehen sowie die interdisziplinäre Nachsorge. Der hier dargestellte Fall unterstreicht den klinischen Nutzen dieser Methode im Rahmen komplexer kieferorthopädisch-chirurgischer Behandlungsstrategien.