Zahntechnik 15.11.2022

Minimalinvasive Zirkondioxidrestauration – Teil 1

share

Innovative Möglichkeiten für patientenindividuelle Versorgungskonzepte – ein digitales Fallbeispiel. Teil 1

Der nachfolgende Fall wurde nicht nur im komplett digitalen Workflow gelöst, also von der digitalen Planung über das Design und Visualisierung inklusive Patienten-Gesichtsscan, sondern es wurden auch alle Rekonstruktionen aus einem einzigen Material hergestellt, unabhängig von der Restaurationsart oder Lokalisation im Mund (anterior vs. posterior). Alle in der festsitzenden Prothetik vorkommenden Restaurationsarten von Brücken über Einzelkronen und Teilkronen bis hin zu Veneers kamen zum Einsatz. Dabei wurden beinahe alle Versorgungen charakterisiert und individualisiert nur durch Maltechnik. Eine Ausnahme stellt die hochästhetische Oberkiefer-Frontregion dar – hier wurde mittels Microveneering eine dünne Schicht Verblendkeramik aufgetragen. Lesen Sie in dieser Ausgabe Teil 1 dieses hochkomplexen Falls, bestehend aus Diagnose, Behandlungsplan und Testphase.

Heutzutage sorgt die CAD/CAM-Technologie nicht nur für einen zeit- und kosteneffektiven Workflow, sondern erlaubt auch die Etablierung eines patientenoptimierten Okklusionskonzepts. Durch die Software-unterstützte Überführung der Patienten in die digitale Welt – inklusive Gesichtsscan – wird es dem Zahntechniker ermöglicht, eine „virtuelle Anprobe“ und Visualisierung des erstellten Designs durchzuführen und im virtuellen Patienten anzuprobieren, ohne die physische Anwesenheit des Patienten. Die möglichst genaue Übertragung der patientenindividuellen Kiefergelenksituation anhand von bestimmten Bezugsebenen mittels Transfersystem schafft die Voraussetzung, einen in horizontaler und vertikaler Dimension optimalen Zahnersatz herzustellen. Dieser geplante Zahnersatz kann bereits virtuell in seinen Protrusions- und Laterotrusionsbahnen geprüft werden und somit gleichzeitig ein optimales Kauflächendesign konzipiert werden.

Heutzutage beherrschen zwei Arten von Keramikgruppen den Markt: Auf der einen Seite sorgen hochfeste Glaskeramikrestaurationen (z.B. Lithiumdisilikat) aufgrund ihres Glasanteils für eine hochästhetische Versorgung bei minimalem Präparationsdesign, gepaart mit der Möglichkeit, für einen festen Verbund zur Zahnoberfläche, mittels Flusssäure ein optimales Ätzmuster zur Oberflächenvergrößerung zu erhalten. Somit können selbst dünne Restaurationen wie Veneers adäquat und langfristig stabil auf der Zahnoberfläche befestigt werden. Auf der anderen Seite stehen die hochfesten Zirkondioxidkeramiken, die heutzutage durch ihre Stabilität Grundlage für größere Restaurationen darstellen. In den vergangenen Jahren beherrschten deren Weiterentwicklungen den Dentalmarkt und finden immer weitere Anwendungsgebiete. Anfangs lediglich eingesetzt im Seitenzahnbereich und als Gerüstmaterial, hat diese Materialgruppe durch die Weiterentwicklung hin zu transluzenten Zirkondioxidkeramiken bei deutlich höherer Stabilität als Glaskeramiken Einzug in hochästhetische Versorgungen auch im Frontzahnbereich erhalten. Diese sind und waren bisher jedoch auf Brücken und Einzelkronen beschränkt.

Nach wie vor stehen die Zahntechniker jedoch vor der Problemstellung, dass sie gerade bei mehreren Versorgungen in einem oder beiden Kiefern durch Hersteller- oder Behandlervorgaben häufig beide Materialien verwenden sollen oder müssen. Dabei stellt sie insbesondere die individuelle Farbanpassung beider Materialien auf eine identische Farbwirkung im Patientenmund vor eine nahezu unlösbare Aufgabe. Denn durch die nur bei einer Gruppe (Glaskeramik) vorzufindende Glasphase, die eine hochästhetische, dem Zahnschmelz nachempfundenen Lichtwirkung erzielt, ist eine identische Farbwirkung im Patientenmund nahezu unmöglich. Auf der anderen Seite ermöglicht es die Glasphase, dass die Keramik „ätzbar“ ist und eine für die adhäsive Befestigung notwendige Oberflächenvergrößerung z.B durch 4,9%ige Flusssäure zu erreichen ist. Diese Glasphase stellt aber gerade im Hinblick auf die Stabilität auch den Nachteil dar.

Demgegenüber steht die Gruppe der Zirkondioxidkeramiken, die sich durch ihre hohe Bruchfestigkeit ideal für Gerüst- und Seitenzahnkonstruktionen eignen, bisher jedoch im hochästhetischen Bereich keine Indikation fanden, ebenso wie in der minimalinvasiven Adhäsivprothetik, nämlich der Versorgung mittels Teilkronen bis hin zu Veneers.

Fallbericht

Eine 23-jährige Patientin stellte sich in der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik des Universitätsklinikum Düsseldorfs vor, nachdem die über elf Jahre dauernde kieferorthopädische Behandlung als abgeschlossen galt. Aufgrund einer Erkrankung im Kleinkindalter mit Chemotherapie und Knochenmarktherapie waren diverse Zähne nicht angelegt bzw. hypoplastisch. Die Patientin bat um Versorgung der Lücken sowie der hypoplastischen Zähne, aber auch einer ästhetischen „Optimierung“ ihrer schwarzen Dreiecke in der Unterkieferfront.

Eine Evaluation der Zähne entsprechend einer für die Prothetik notwendigen Prognoseeinteilung nach Zitzmann (2009) ergab eine hoffnungslose Prognose für den Zahn 55, welcher im Rahmen der Vorbehandlung extrahiert wurde. Der Milchzahn 65 erhielt eine zweifelhafte Prognose, ebenso wie die hypoplastischen Zähne 12 und 22.

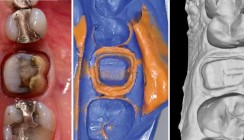

Bei dem Restaurationsmaterial wollten die Autoren nur ein einziges Material verwenden. Durch das breite Indikationsspektrum, vom Veneer über Teilkronen, Kronen bis hin zu Brückenrekonstruktionen, fiel die Materialwahl auf eine transluzente und hochfeste Zirkondioxidkeramik (cubeX²®, Dental Direkt). Die Herausforderung dabei bestand in der adhäsiven Befestigung der minimal invasiven Restaurationen. Aufgrund der notwendigen Bisserhöhung bedarf es im Oberkiefer einer Komplettversorgung, im Unterkiefer beschränkte sich die Versorgung auf die Unterkieferfront und den Zahn 36.

Bei der Unterkieferfront störte sich die Patientin sehr an den fehlenden Papillen. Da ein plastischer und chirurgischer Aufbau einer Papille schwer vorhersagbar ist, wurde zusammen mit der Patientin entschieden, Veneers herzustellen, mit deren Hilfe die schwarzen Dreiecke geschlossen werden können. Die hypoplastischen Eckzähne im Unterkiefer mussten mit einer minimalinvasiven Krone versorgt werden (Tabelle 1).

Da dieser Fall hochkomplex war und eine Bisserhöhung und Komplettversorgung der ästhetischen Zone, sprich der gesamten Ober- und Unterkieferfrontzähne stattfand, wurde die Patientin zunächst digitalisiert. Dadurch ist es möglich, bereits in ihrer Abwesenheit eine ästhetische Analyse und ein entsprechendes Design der Rekonstruktionen herzustellen, mit der gleichzeitigen Option, dieses „virtuell anzuprobieren“, anzupassen und funktionell zu überprüfen.

Zunächst wurde ein Intraoralscan beider Kiefer durchgeführt sowie ein Facescan und zur Bestimmung und Registrierung der Bisslage der Planefinder angewendet.

Laut Richtlinien der gesetzlichen Krankenkassen wird bei Erhöhung der vertikalen Dimension vorab eine ausreichende noninvasive funktionelle Austestung der neu bestimmten Bisslage gefordert. Dies dient zur Überprüfung der myofunktionellen Adaptation des craniomandibulären Systems auf die geplante Erhöhung der vertikalen Dimension. Hierzu wurde eine gefräste „Snap-on“ Schiene hergestellt, die bereits die bestimmte Bisslage zusammen mit dem neuen ästhetischen Design der späteren Rekonstruktionen simuliert (Abb.4). Die noninvasive additiv hergestellte „Snap-on“ Schiene lässt sich hierbei einfach ein- und ausgliedern und erreicht eine ausreichende Retention durch die Flexibilität des gefrästen PMMA. Zudem zeigt die Erfahrung der Autoren, dass diese additiv gefrästen „Snap-on“ Schienen eine höhere Patientenakzeptanz aufweisen und somit deutlich länger am Tag getragen werden als eine konventionell hergestellte Schiene. Ferner kann, im Vergleich zur Bisslageaustestung mittels einer monomaxillären Schiene, bereits die Bisslageerhöhung für jeden einzelnen Kiefer ausgetestet werden (Abb. 5a und b). Eine bimaxillär hergestellte Schiene simuliert lediglich die komplette Anhebung der Bisslage insgesamt, ohne Rücksicht, wie viel in jedem Kiefer der Biss angehoben wird.

weiterer Autor: Dr. Frank Spitznagel

In der ZT Zahntechnik Zeitung 12/2022 lesen Sie in Teil 2 des Fallberichts Details zum Behandlungsablauf sowie die Diskussion und Schlussfolgerung.

Dieser Beitrag ist in der ZT Zahntechnik Zeitung erschienen.

3-Layer FLEX

3-Layer FLEX  3D-gedruckte Schienen

3D-gedruckte Schienen  DD cube X® ML

DD cube X® ML  DD Incisal X

DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben

DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link

DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX

DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI

DD Bio Splint P HI  DD cube case

DD cube case  DD Shade Guide

DD Shade Guide