Praxismanagement 11.11.2024

Die Bedeutung des Amalgamverbots für den zahnärztlichen Praktiker

share

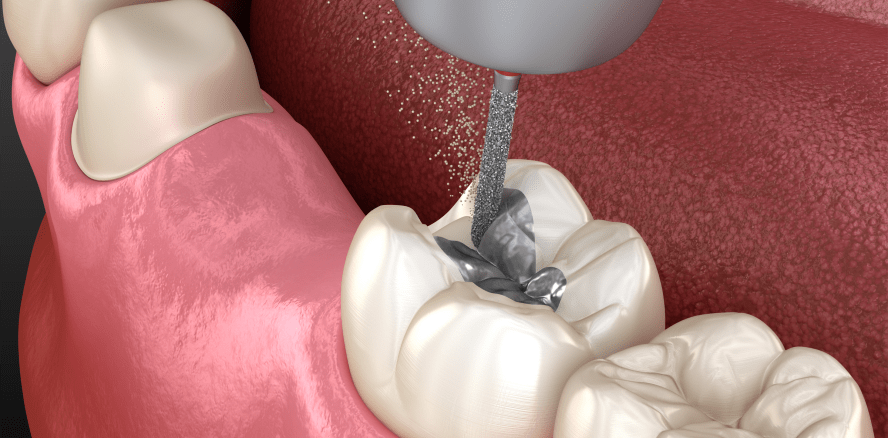

Wenngleich in Deutschland die Verwendung von Dentalamalgam gegenwärtig mit einem Anteil von 5,3 Prozent an gelegten zahnärztlichen Füllungen nur eine nachgeordnete Bedeutung aufweist¹, ist das im April dieses Jahres von EU-Parlament und Ministerrat beschlossene Amalgamverbot von Relevanz für den ganzen zahnärztlichen Berufsstand. Wissenswertes zum Thema legt der nachfolgende Beitrag dar.

Zu der gegenwärtig gültigen EU-Quecksilberverordnung VO (EU) 2017/852 wird in Artikel 10 der Absatz 2a eingeführt, wonach in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit umfassend verbindlicher Wirkung2 grundsätzlich ab dem 1. Januar 2025 Dentalamalgam nicht mehr verwendet werden darf.

Fristverlängerung war bis zum 1.7.2026 möglich

Zu den gängigen Gestaltungsmitteln in Rechtsakten der EU gehören Schutzklauseln mit einer befristeten Suspendierung von Vertragspflichten, um den dort möglicherweise auftretenden Schwierigkeiten und nationalen Eigenheiten Rechnung zu tragen.3

So auch im eingefügten Absatz 2a zu Artikel 10 der neu gefassten EU-Quecksilberverordnung. Voraussetzung ist, dass in den betreffenden Mitgliedstaaten der EU nach nationalem Recht Dentalamalgam das einzige öffentlich erstattungsfähige Material ist, das zu mindestens 90 Prozent erstattungsfähig ist. Dies trifft auf Deutschland mit Amalgamfüllungen als Sachleistung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung zu, in dem der Kreis der Versicherten und der abgesicherten Risiken groß ist.4

Zweite Voraussetzung ist, dass das zuständige Bundesgesundheitsministerium der EU-Kommission gegenüber bis zum 22. Juni dieses Jahres eine begründende Erklärung der Inanspruchnahme abgibt. Das Gesundheitsministerium hat von diesem Gestaltungsrecht keinen Gebrauch gemacht. Somit gilt das zahnärztliche Amalgamverbot ab 1. Januar 2025.5

Gesetzeslücke durch Amalgamverbot

Wenngleich von geringer praktischer Bedeutung, sind in Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 12 Absatz 1 Satz 1 SGB V6 Amalgamfüllungen im Seitenzahnbereich grundsätzlich die vorgesehene Sachleistung für gesetzlich Krankenversicherte.7 Werden vom Patienten aufwendigere Versorgungen gewünscht, sind mit dem zahnärztlichen Behandler darüber Mehrkostenvereinbarungen nach § 28 Absatz 2 Satz 2–5 SBG V zu treffen.8

Mit dem Amalgamverbot entsteht hier eine gesetzliche Regelungslücke, die durch den Gesetzgeber wie auch für Rechtsfortbildung geschlossen werden kann.

Schließen der Gesetzeslücke durch Änderung der Sozialgesetzgebung

Diese Gesetzeslücke könnte durch Bundesgesetz geschlossen werden, wobei die Neufassung dann durch die Organe der zahnärztlichen Selbstverwaltung konkretisiert und ausgefüllt werden müsste, ein aufwendiges Verfahren.9

In der täglichen zahnärztlichen Praxis kann es dabei bisweilen zu Anwendungs- und Umsetzungsproblemen wie beispielweise bei der Neufassung der PA-Richtlinie zum 1. Juli 2021 kommen, wodurch die Erbringung der eigentlichen behandlerischen Leistung zumindest verzögert werden kann.10

Schließen der Gesetzeslücke durch analoge Anwendung bestehenden Rechts

Ein Schließen dieser Gesetzeslücke ist auch durch analoge Anwendung bestehenden Rechts möglich, was dann besonders akut werden würde, wenn das Amalgamverbot anzuwenden, bis dahin jedoch eine Änderung des Sozialgesetzbuches noch nicht rechtsverbindlich erfolgt sein wird.

Die grundsätzlichen Voraussetzungen dafür sind gegeben. Zum einen wird durch die Mehrkostenregelung weder ein Straftatbestand11 noch eine Ordnungswidrigkeit12 geregelt, wonach eine analoge Gesetzesanwendung ausgeschlossen wäre.

Auch hat der inländische Gesetzgeber diese Regelungslücke nicht bewusst geschaffen. Zudem liegt eine Rechtsähnlichkeit und eine gleichartige Interessenlage13 vor, indem nunmehr die BEMA-Positionen 13 e–f anstelle der BEMA-Positionen 13 a–d für Sachleistungen durch einfache Kompositfüllungen im Seitenzahnbereich in Ansatz gebracht werden und als Bezugsgröße für die Mehrkostenvereinbarung durch entstandenen Mehraufwand beispielsweise bei Mehrschichttechnik oder aufwendige okklusale Gestaltung dienen.

Da das Bundessozialgericht BEMA-Leistungstatbestände im Regelfall nach dem Wortlaut auslegt,14 ergibt sich dies aus der Leistungsbeschreibung der BEMA-Position,13 wonach Kompositfüllungen im Seitenzahnbereich abrechnungsfähig sind, wenn Amalgamfüllungen nunmehr nach der neuen EU-Quecksilberverordnung als absolut kontraindiziert anzusehen sind.

Wenngleich zahnärztliche Füllungen einen nur marginalen Kostenanteil von 0,16 Prozent am Gesamtausgabevolumen der gesetzlichen Krankenversicherung haben,15 könnten vor allem die gesetzlichen Krankenkassen eine andere Rechtsauffassung vertreten. Hier wäre dann zur Klärung der Rechtslage ein Feststellungsurteil vor der zuständigen Sozialgerichtsbarkeit anzustreben.

Auslegung der zahnärztlichen Ausnahmeklausel

In der Neufassung der EU-Quecksilberverordnung ist Dentalamalgam zwar gemäß Artikel 10 grundsätzlich verboten, eine Ausnahme besteht jedoch, wenn der Zahnarzt „eine solche Behandlung wegen der spezifischen medizinischen Erfordernisse bei dem jeweiligen Patienten als zwingend notwendig“ erachtet.

Was damit genau gemeint ist, lässt sich letztlich nur durch zwingende Vorlage vonseiten der deutschen Sozialgerichtsbarkeit beim europäischen Gerichtshof in einem Zwischenverfahren klären (Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV), um innerhalb der EU eine gleichlautende Rechtsauslegung zur Weiterentwicklung des europäischen Integrationsprozesses zu gewährleisten.16

Erst danach besteht für den zahnärztlichen Praktiker Rechtssicherheit in dieser Angelegenheit.

Für Fragen zum Thema steht der Autor gern zur Verfügung: dr.patatzki@imail.de

Dieser Artikel ist in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis erschienen.